Фонд «Хамовники» через постоянно идущий открытый конкурс заявок поддерживает исследования, которые раскрывают что-то новое о специфике социальной жизни в стране, преимущественно – в глубинке. Изначально миссия выглядела как создавать фактурное и позитивное знание в противовес духу депрессии, который царил в новостях о «Замкадье». С годами же фонд превратился в мощный источник фактурных данных о том, как живут люди.

Книги фонда – это и исследования, и сюжеты, и в то же время деловая литература: описываются работающие на момент проведения поля экономические практики, так что в принципе люди из относительно близких изучаемых социальных страт могут войти в тот или иной промысел и его изучать.

Миссия фонда – «сделать доступным независимое знание, основанное на социальных научных исследованиях: на фактах, а не на идеологии, образах и клише» – в этом плане предельно практична и инструментальна. При этом сама композиция работ проявляет сложный калейдоскоп социальной жизни современной России, позволяя понимать её глубже и тоньше, чем это принято.

В своё время фонд поддержал мои проекты по изучению рынка заказных учебных работ, а также повседневной жизни прихода. В разговоре с победительницей грантового конкурса 2020 года, автором книги «Щепки летят» о лесозаготовительном промысле Мариной Беляевой, мы попытались описать, как люди становится исследователями и этнографами.

– Как ты познакомилась с фондом «Хамовники»?

– Один из знакомых в чате разместил информацию о конкурсе грантов, который объявил фонд «Хамовники». И хотя опыта проведения социологических исследований или таких масштабных грантовых исследований у меня не было, я всё-таки вот решила попробовать поучаствовать в конкурсе. Благодаря помощи и информации, которую предоставили участники предыдущих лет, а также их моральной поддержке, я решилась составить заявку. На самом деле меня всегда интересовали исследования в принципе. Даже в детстве я любила детективы – они мне нравились своими логическими цепочками и анализом.

– Учитывая, что ты из Вологды, с Русского Севера, интересно узнать о твоих отношениях с лесом. Что для тебя значит лес, особенно с детства?

– Лес мне напоминает фильм «Аватар» с его живыми деревьями. Он очень много значит для меня. Хотя я родилась в Вологде, мои бабушка и дедушка из Бабаева, где растут красивые сосновые леса. Я вспоминаю белый мох, по которому можно ходить в тапочках, и этот непередаваемый сосновый запах, особенно в жару. Лес для меня – это живое существо, которое многое даёт человеку. Когда я устаю и гуляю по лесу, даже краткое время изменяет моё состояние: я отключаюсь от всего вокруг, чувствую другую энергетику. Когда вижу вырубки – мне больно, хотя я понимаю, что это естественный процесс и лес нужно рубить для обновления. Но для меня каждое срубленное дерево – это что-то живое.

Фото: Nicola Pavan / Unsplash

Фото: Nicola Pavan / Unsplash– Понимаю. Как твоё детское тяготение к лесу повлияло на выбор темы проекта, связанного с лесозаготовками?

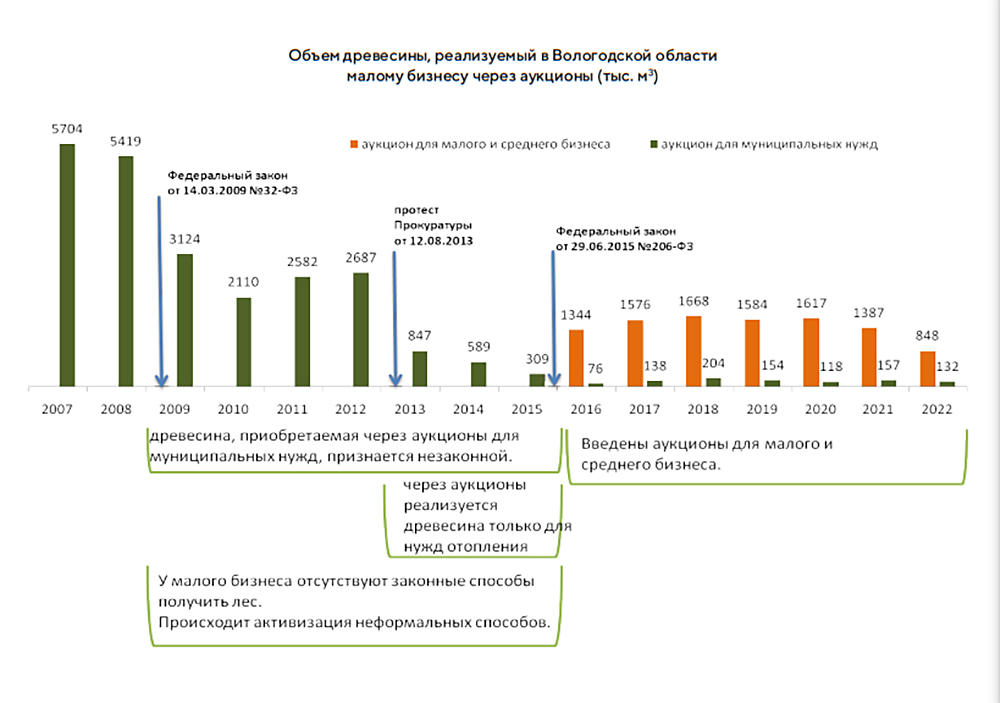

– На самом деле выбор был ограниченным, так как фонд объявил грант на определённые темы, включая лесозаготовки. Я не связывала своё отношение к лесу с этой темой. Больше ориентировалась на то, о чём смогу собрать информацию. Рассматривала также тему сбора грибов и ягод, но поняла, что по ней будет сложно найти данные. А вот по лесозаготовкам Вологодской области информация более доступна, так как регион занимает третье место по объёму заготавливаемой древесины в России. Я решила, что это хороший выбор, ведь на примере нашего региона можно увидеть многие процессы.

– Какие процессы ты хотела бы наблюдать в контексте лесозаготовок?

– Я не ставила перед собой конкретных вопросов на этом этапе, просто хотела понять, что происходит в этой сфере. Наверное, все исследователи начинают с анализа текущих процессов в лесозаготовительной отрасли.

– Как ты оцениваешь изменения в лесозаготовках? Что интересного ты заметила?

– Да, я увидела, что идёт смена технологий и конъюнктуры. Уходит малый бизнес, приходят крупные лесопромышленники, и мне стало интересно рассматривать эти процессы. Эти изменения значимы как для жизни людей, так и для целых населённых пунктов. У меня получилось общаться с разными категориями людей. Многие из них – это просто сельские жители. Я много общалась с предпринимателями, особенно с малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. Мне удалось также пообщаться с представителями крупных компаний, начиная от мастеров лесного участка до директоров. Это совершенно разные люди, но в основном все очень доброжелательные. Кроме того, в моём круге общения были представители местных администраций и районных лесничеств. Ситуация была сложной с глобальными изменениями в лесозаготовительной сфере, и мне было интересно рассмотреть её с разных сторон, чтобы получить разные мнения.

Фото: Фонд «Хамовники»

Фото: Фонд «Хамовники»– Как люди повлияли на твой опыт?

– Я всем очень благодарна. Все очень доброжелательно отнеслись. И все многое рассказывали. И очень хорошо говорили. Я выделю наиболее, наверное, яркие образы, которые у меня были. То есть это ни в коем случае не классификация, это некоторые образы, которые мне, так скажем, запомнились. Во-первых, это предприниматели 90-х – очень сильные люди с неутомимым источником энергии внутри. Как один мне сказал: «Мы волчары». То есть они готовы постоянно двигаться и работать. Потом мне встретились потрясающие управленцы, с которыми я бы однозначно хотела работать. У них безграничное уважение к людям, к трудовому коллективу. Ещё я бы выделила типаж деревенского жителя, который приспосабливается ко всему. Он не пропадёт нигде. Это такие устойчивые и гибкие люди, которые находят способ справиться с любыми вызовами.

– А как предприниматели реагируют на изменения в лесозаготовительной сфере? Неужели эта техническая революция вытесняет их на обочину, как людей из 90-х? Ищут ли они какие-то ниши или планируют переезд? Что для них означают эти перемены?

– Ну, просто нужно понимать, что это за люди. Эти предприниматели начинали в 90-х, и им ничего не страшно. То есть, по умолчанию, те, кто сейчас работает, привыкли ко всему. Для них перемены – это естественный процесс, течение жизни. Да, они понимают, что происходит, но к этому приспосабливаются. У них в жизни было очень много всего, и благодаря своим качествам они до сих пор работают. Несмотря на то что у многих уже солидный возраст (многим, например, за 50 лет), они продолжают успешно трудиться.

– А как они находят новые ниши в условиях новой организации работы? Что происходит?

– Кто-то стал приобретать новую технику – например, такие машины, как харвестеры и форвардеры. То есть они начали работать с такой техникой. Поменяли рынки сбыта: если раньше занимались переработкой на своей пилораме, то стали сдавать лес, например, на деревообрабатывающие комбинаты. Это оказалось выгоднее. Некоторые перешли с ёлки на осину. У кого-то есть постоянные заказчики, и эти заказчики по-прежнему берут лес, потому что на самом деле лес очень дорогой. Даже доска с пилорамы позволяет хорошо зарабатывать, если есть сырьё. Люди приспосабливаются: кто-то меняет рынки сбыта, кто-то переходит на другое сырьё, кто-то закупает технику. В общем, как-то так.

Фото: Gene Gallin / Unsplash

Фото: Gene Gallin / Unsplash– Похоже, что именно предприниматели оказали на тебя большое воздействие. Почему они тебе интересны?

– Мне интересны все люди. В принципе, если бы мне не были интересны люди, я бы не смогла заниматься социологическими исследованиями. Единственное – предприниматели из-за своей яркости как-то выделяются. Но на самом деле мне так же интересны управленцы, которые управляют большими коллективами. Да и сельские жители тоже. Многие из них, замечу, живут сегодня хорошо. Они остаются у себя дома, зарабатывают и обеспечивают свои семьи. Они не жалуются, хотя, конечно, могут рассказать о трудностях. В принципе, они живут достойно.

– А как ты воспринимаешь социальные драмы и перемены вроде тех, что показывают в фильмах типа «Левиафана»?

– На самом деле никакой драмы нет – сравнительно с 90-ми годами, когда изменения были резкими и внезапными. А современные изменения – это не изменения одного дня. Они начались ещё в 2010 году, когда стали закупать технику. Процесс не односторонний. Идёт смена технологий и замещение людей техникой. Однако нужно понимать, что в сельских местах людей становится всё меньше не только из-за техники, а потому что молодёжь видит красивую картинку жизни в Москве и Петербурге и уезжает туда за этой мечтой. Кто-то уезжает за образованием, а кто-то просто в поисках новой жизни. При этом количество предпринимателей тоже сокращается. Быть лесозаготовителем – это адский труд и требует других качеств, а таких людей сейчас не так уж много. Это совершенно другое поколение, и даже 10 лет назад таких предпринимателей было больше.

– Насколько важны дороги и хорошая логистика для лесозаготовок?

– Я была в населённом пункте, который находится далеко, и дорога там вполне проезжаемая, грунтовая. Но он долгое время оставался изолированным и благодаря этому сохранил своих жителей и рабочие места. То есть изолированность сыграла в плюс. Хорошие дороги, особенно вблизи районных центров, могут оказаться минусом, потому что это даёт людям возможность находить работу в центре. Это приводит к маятниковой миграции, когда люди утром едут в районный центр, а вечером возвращаются назад, домой. Когда живёшь изолированно, больше живёшь своей жизнью. Это я наблюдала в отдалённых районах нашей области, кстати. Больше всего проблем с человеческим ресурсом (об этом говорят и лесничества, и лесозаготовители) наблюдается рядом с крупными нашими городами: Вологда, Череповец. Но как только выезжаешь на край нашей области, где уже нет федеральных трасс, там меньше проблем с кадрами. Потому что там человеческий ресурс как бы более, так скажем, связан со своей территорией.

Фото: Alex Chernenko / Unsplash

Фото: Alex Chernenko / Unsplash– Кто обязан строить и содержать дороги на лесных участках?

– Тут такая ситуация. Вот, например, компания оформила большой участок леса в аренду. Те дороги, которые на этом участке, лесозаготовитель, конечно, должен прокладывать и содержать сам. Чтобы ему двинуться в глубь вот этого лесного участка – он должен сделать дороги. Кому-то повезло, кому-то достались дороги, проложенные ещё в советское время.

– То есть дороги – серьёзная проблема?

– Вообще дорога – это дело очень дорогое и очень затратное. Тем более учитывая специфику нашей области – у нас же очень много таких почв, где ни летом, ни весной, ни осенью не пройти. То есть это болотистые почвы, глинистые. Дороги – это очень болезненный вопрос для лесозаготовителей. Многие не могут двинуться в глубь лесного массива именно из-за отсутствия дорог. Но муниципалитеты к этому никакого отношения и не должны иметь, и не имеют. Это только вопрос лесозаготовителя.

Ещё расскажу интересную историю. Зимой, когда мы ездили по лесным делянкам, можно было проехать даже на легковой машине спокойно на большинство лесных делянок, поскольку там всё накатано, всё почищено, снег утрамбован – всё прекрасно, всё едется. Летом туда ни в жизнь не попасть.

Или вот, например, мне рассказывал руководитель крупного холдинга лесопромышленного. Они ездили к финнам на делянки. «Мы, – говорит, – к финнам на делянки проезжали на автобусе». То есть у них был автобус наподобие «Икаруса». И они прямо на делянку проехали, и это летом! Потому что там была каменистая почва. Получается, что там вопросов доступности леса как бы нет. У нас такое представить… что в лес на автобусе при наших почвах – это вообще нереально.

Ещё повезло тем, у кого песок, песчаная почва. Но, опять же, таких районов у нас с песчаными почвами не так уж и много. То есть лес, в плане дорог, – это, я думаю, большая проблема для лесозаготовителей.

– Получается, что лесозаготовители сами разбивают дороги?

– Для муниципалитетов есть такая проблема, что дороги общего пользования разбивают лесозаготовители своими лесовозами. Особенно у нас много грунтовых дорог, и иногда они разбиваются так, что там просто каша. То есть там не то что на легковой машине не проедешь – там и на внедорожнике не проедешь.

– Как строились отношения между местными властями и старым бизнесом? И как сейчас?

– Это, конечно, болезненный вопрос. Дело в том, что муниципалитеты находятся далеко, и в то же время у них много проблем. Есть жители, где-то что-то подремонтировать надо (тот же колодец обрушился, та же дорога, та же площадка под мусор, например). То есть нужно как-то где-то подсыпать – например, даже площадку под мусор. Детскую площадку тоже нужно подремонтировать. Даже вот такие минимальные работы – куда обращаться? Проводить тендер, ещё что-то… Но это не всегда возможно.

Фото: Robert Larsson / Unsplash

Фото: Robert Larsson / Unsplash

– Когда-то такие проблемы решались быстрее?

– Да, поскольку были местные предприниматели, лесозаготовители, то у них всегда была очень плотная связь с администрацией. Такая помощь администрациям, в общем-то, очень быстро и длительно оказывалась буквально по звонку.

Даже, знаешь, когда я была в одном районе, я зашла к главе сельского поселения. И вот она при мне звонила предпринимателю. «Ой, Коля, у нас там мусорная площадка, надо баки пододвинуть, ты сможешь сделать?» И он, видимо, ответил, что сделает. То есть вопрос решился буквально моментально.

Или с теми же дровами, например. У нас же ведь очень много отапливается дровами не только частного сектора, но и муниципальных объектов. Чтобы заготовить дрова для школ, детских садов, библиотек, фельдшерских пунктов, пожарных частей, нужно сейчас проводить конкурс.

Это сложная процедура. Бывает: дрова закончились, зима холодная, древесина некачественная и т.д. То есть раньше по звонку предприниматель мог привезти дров, и это очень быстро и просто решалось.

– А как обстоит дело сейчас?

– Сейчас в связи с тем, что и предприниматели уходят, и процесс другой, – это и тендеры, и конкурсы, и так далее, – нужно проводить закупки, то есть это сложные долгие процедуры.

Крупные лесопромышленные холдинги, которые работают сейчас на большинстве территорий нашей области, зачастую вообще не контактируют с местной администрацией.

Вот такая сложная ситуация: с одной стороны, вырубка леса – тема тяжёлая, с другой стороны, лесорубы – люди, гораздо больше связанные с природой и землёй, чем их критики.