Мальчика назвали в честь святого Георгия – покровителя Москвы, любимого города Марины Цветаевой. Впрочем, его все знали под домашним именем Мур. В честь кота Мурра, героя Гофмана. Цветаева была германофилкой. Любила и немецкую литературу, и вообще Германию. Тогда, в 1925-м, невозможно было предположить, что именно немецкая бомба оборвёт жизнь её любимого сына.

Марина Цветаева и Сергей Эфрон, 1910-е годы. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Марина Цветаева и Сергей Эфрон, 1910-е годы. Фото: Дом-музей Марины ЦветаевойЦветаева хотела, чтобы её дети уже с первых лет жизни отличались умом, необычайными способностями, были ей конгениальны. Старшая дочь Аля (Ариадна Эфрон) до поры до времени отвечала этим невероятным цветаевским требованиям. С ней, ещё шестилетней, Цветаева говорила всерьёз – как с настоящей подругой. Советовалась. Но со временем Аля стала превращаться в обычную девушку, вполне нормальную. Неглупую, начитанную, но не гениальную: «Аля пустеет и тупеет», – с раздражением записывает Марина Ивановна. Её раздражало, что Аля играет в куклы, возвращается в детство.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной, Прага, 1924 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Марина Цветаева с дочерью Ариадной, Прага, 1924 год. Фото: Дом-музей Марины ЦветаевойМаленький Мур стал новой надеждой Цветаевой. Её любимчиком. С первых лет жизни он резко отличался от окружающих. Очень крупный, с серьёзным недетским лицом. В четыре года ему покупали одежду как на двенадцатилетнего. На подростковых фотографиях он смотрится рядом с мамой как взрослый мужчина.

Мур был необычен не только внешне. С раннего возраста он читал большие серьёзные книги. Наведывался за покупками к парижским букинистам. В четырнадцать прочитал только что изданную «Тошноту» Жана-Поля Сартра. И эта книга станет одной из любимых у него.

Мур с детства говорил и читал как по-русски, так и по-французски. Причём французскому его никто не учил. Отец, Сергей Яковлевич Эфрон, не любил Францию и надеялся, что его сын со временем уедет в советскую Россию. Цветаева тоже считала, что родина её любимого сына – Россия, которую он до четырнадцати лет не видел. Французский язык Мур выучил во дворе, на улице, в общении со сверстниками-французами.

Цветаева отдала его в католический колледж. Считалось, что там лучше учат. Колледж был платным, но Цветаева находила деньги на обучение любимого сына. В школе Георгий сразу же стал лучшим учеником. В первом классе он практически не снимал так называемый «крест чести», который давали лучшему ученику в классе. Позже с первого места переместился на второе. Из-за математики. У него совершенно не было способностей к точным наукам, хотя он и в Париже, и позднее в Москве часами зубрил уроки и пытался решать задачи. Другое дело науки гуманитарные. В них он преуспевал и во Франции, и в СССР, куда они с Цветаевой уехали в июне 1939 года.

Георгий Эфрон, Савойя, 1930 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Георгий Эфрон, Савойя, 1930 год. Фото: Дом-музей Марины ЦветаевойМуру все говорили, что он русский. Он в это поверил.

Мур приехал в Советский Союз, ничуть не сомневаясь в собственной идентичности. Но в СССР все считали его французом (или просто иностранцем). И друзья Цветаевой, и одноклассники, и даже любимая девушка Валя. Впервые увидев необычного мальчика, она назвала его про себя «Джонни». Француз или англичанин, она, простая советская девушка, не сразу поняла. Но точно определила – не наш, иностранец.

Мур вёл очень подробный, очень откровенный дневник. Если он писал о вещах особенно важных, интимных, например о своей первой влюблённости, то переходил на французский. Но даже если писал по-русски, то пересыпал текст французскими словами. Очевидно, они быстрее приходили ему в голову. Вероятно, он думал по-французски, а потом переводил собственные французские мысли на русский язык. Но русских слов ему иногда не хватало, поэтому он использовал французские, привычные и родные с детства.

Марина Цветаева и сын Георгий, Фавьер, 1935 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Марина Цветаева и сын Георгий, Фавьер, 1935 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой Марина Цветаева (в центре) с сыном (справа) в гостях у Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

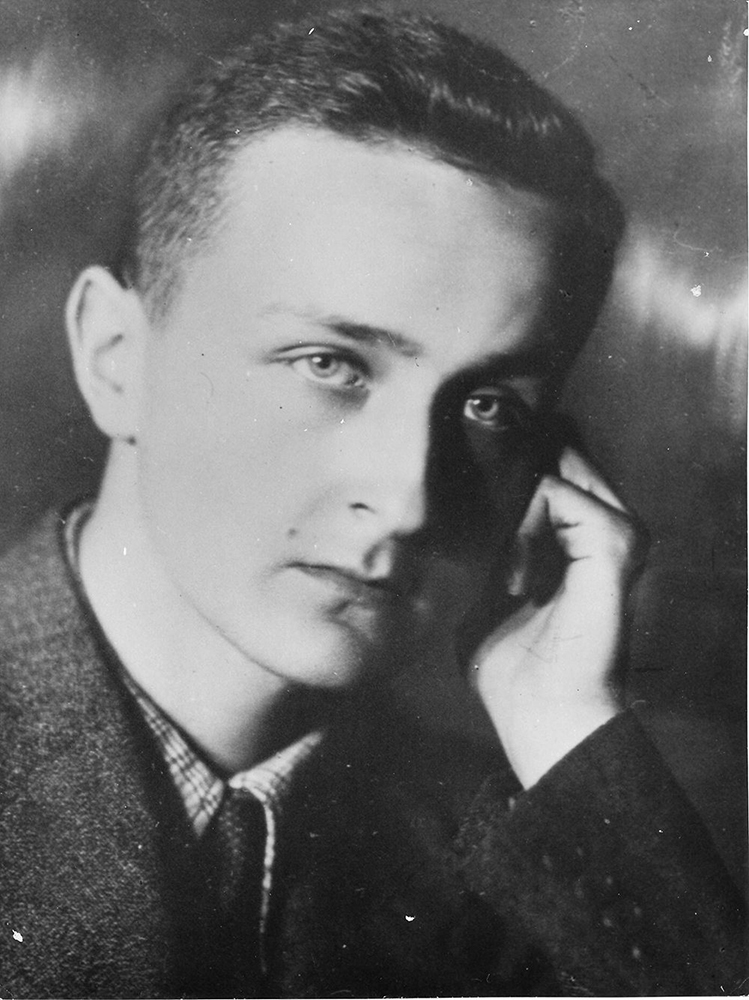

Марина Цветаева (в центре) с сыном (справа) в гостях у Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой Георгий Эфрон, 1941 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Георгий Эфрон, 1941 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой