«Бруталист» явно взбудоражил публику, так как оказался на удивление убедительным киноманифестом против мира WASP'ов (white american anglo-saxon protestants). Несмотря на исторический контекст, режиссёр неоднократно передаёт приветы Дональду Трампу и его поклонникам с их восторженным пафосом христианских ценностей и грубой антимигрантской повесткой. Сложно не заметить, что заказчик главного героя-гения – капиталист Харрисон Ли Ван Бюрен – и его дети местами явно выглядят как карикатура на Трампа и его сына и дочь. При этом взгляд автора «Бруталиста» на Трампа, по-видимому, совпадает со взглядом Мартина Скорсезе, сравнившего американского президента со своим «волком с Уолл-стрит»: «Это выглядит как “я делаю всё, что я хочу, вы ничего не можете сделать мне”».

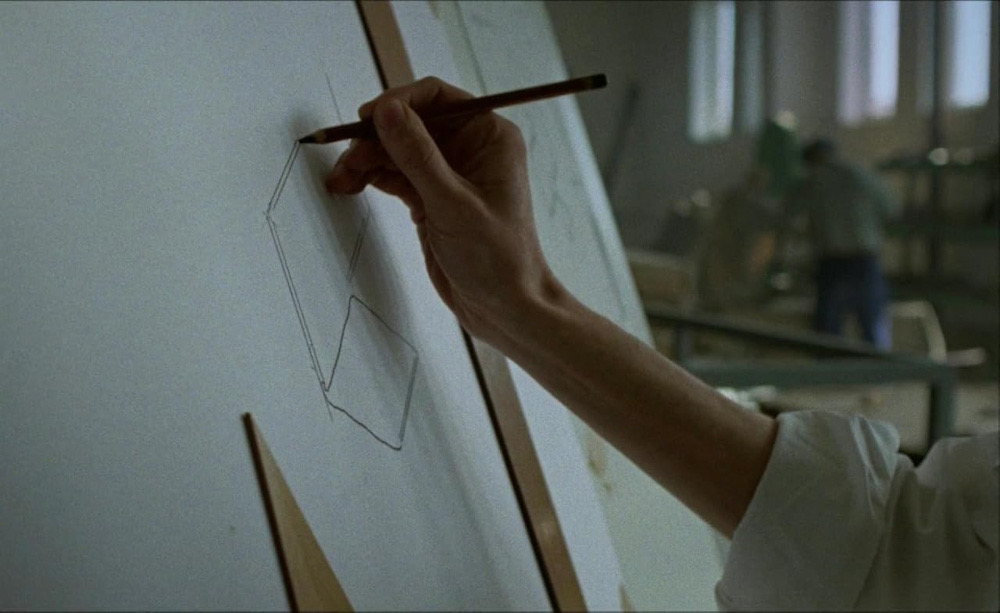

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Вслед за папой римским Франциском Брэди Корбет ставит вопрос об аморальности отношения белой американской элиты к приезжим, особенно к нехристианам. Америка глазами Ласло Тота – это Америка глазами мигранта, которому каждый состоятельный WASP в любой момент может сказать: «Знай, мы тебя просто терпим». А то и вовсе указать на дверь. Причём мы видим, насколько показным и номинальным может являться христианство отдельных американцев. Так, двоюродный брат главного героя, хозяин мебельного магазина Аттила, тоже иммигрант, меняет фамилию, забывает про свою религию и идентичность с одной лишь целью, чтобы в нужный момент респектабельным тоном произнести: «Мы – католики» (ср. «солидный Господь для солидных господ»).

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)«Бруталист» – возможно, самый антиамериканский из американских фильмов последнего времени. Один из первых визуальных образов «американской мечты», который мы видим в фильме, – перевёрнутая вверх ногами Статуя Свободы. Именно такой её видит иммигрант, только что прибывший в страну и случайно взглянувший снизу вверх, на небо. Тема американской свободы как иллюзии пронизывает всю картину. Жена главного героя в письме мужу из Европы цитирует известные слова Гёте (в русском переводе фильма использован перевод Пастернака): «Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков» (исходный вариант фразы: “Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält” = «Никто не является большим рабом, нежели тот, кто считает себя свободным»).

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Полемика «Бруталиста» Корбета с «Пианистом» Романа Полански 2002 года – то, что придаёт новой картине «перца». Из того, что лежит на поверхности, – явно намеренно зарифмованный заголовок, присутствие Эдриана Броуди в главной роли, эксплуатация еврейской темы и рассуждения на тему свободы художника. При этом «Бруталист» оказывается в своём роде продолжением «Пианиста»: если первая картинка показывает художника, выживающего в условиях нацизма, то вторая демонстрирует его судьбу уже после освобождения. Если «Пианист» – история о творчестве в условиях гетто, то «Бруталист» – история о творчестве в условиях «свободного мира». В этом плане «Бруталист», несмотря на, казалось бы, счастливое спасение героя из концлагеря, на весь торжественный фон, сообщающий ему о победе над фашизмом и о провозглашении независимого еврейского государства, оказывается более пессимистичен и более страшен, чем «Пианист». По сути, это история о том, что можно вывести человека из Бухенвальда, но нельзя вывести Бухенвальд из человека. Что травма – это навсегда. И если в варшавском гетто у Полански мы видим свободного пианиста Шпильмана, посреди горя и безнадёжного зла умиротворённо играющего Шопена, – то в «свободной Америке» у Корбета мы видим больного измученного архитектора Тота (с тем же самым неповторимым сломанным носом), который что бы ни строил – всё равно получается крематорий. В фильме Полански искусство преображает концлагерь. В фильме Корбета концлагерь трансформирует искусство.

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

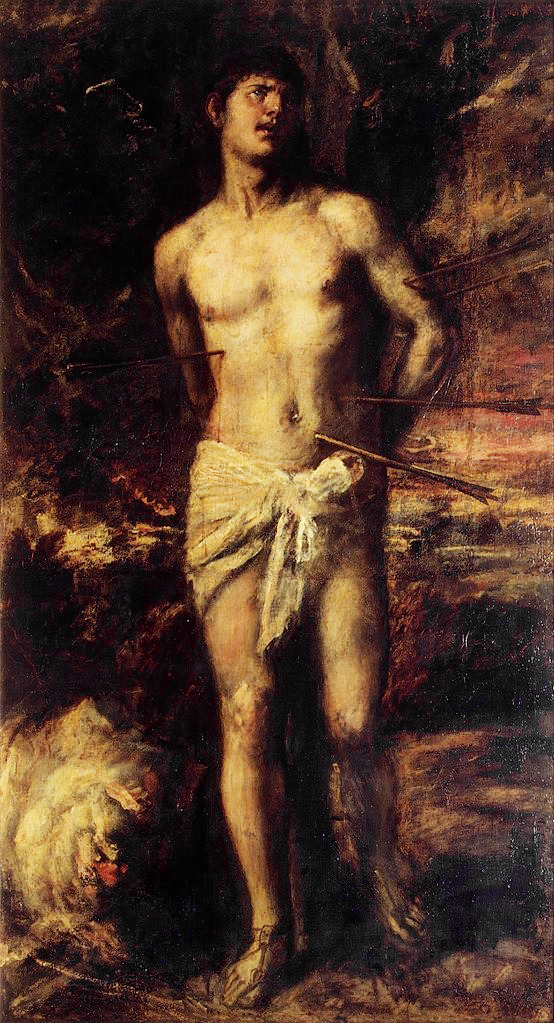

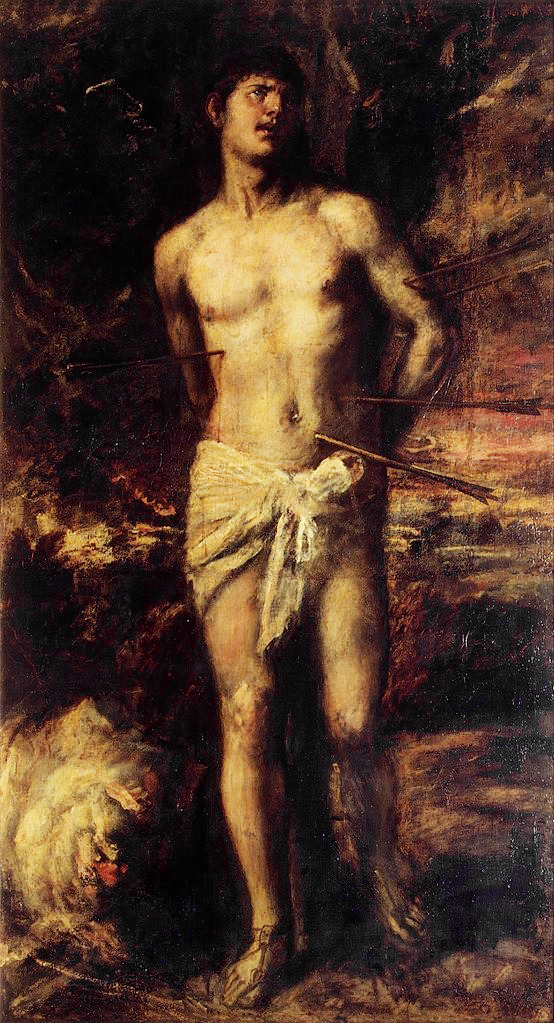

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Корбет – безусловный наследник Тарковского и Кончаловского. В фильме много визуальных цитат из «Андрея Рублёва» (картины, к слову, практически одинаковы и по хронометражу – около трёх часов). Самая явная цитата – в финале фильма, где, как и в «Рублёве», неожиданно включаются яркие краски и перед взглядом зрителя проплывают все великие работы автора. Есть и попытки перефразировать отдельные сцены, обращая драму в фарс. Например, сцена с поднятием колокола в «Рублёве» откликается в сцене с подъёмом стеклянного купола в «Бруталисте». Только если в «Рублёве» освящённый колокол поднимается благоговейно, с молитвой, и благополучно встаёт на своё место, то в фильме Корбета конструкция под ругань и ворчание рабочих ожидаемо падает, засыпая двор осколками. И скептически настроенный мастер, закуривая сигарету, вздыхает: «Ну вот, теперь нам ещё и чинить водосточный жёлоб». В целом архитектор Тот – явный антипод иконописца Андрея. Эдакий антимонах, который употребляет наркотики, посещает публичный дом, смотрит порнографию и работает только за деньги. Что, впрочем, местами не мешает ему вполне визуально светиться в кадре, как святой Себастьян на картине Тициана.

Картина Тициана «Святой Себастьян». Фото: Государственный Эрмитаж

Картина Тициана «Святой Себастьян». Фото: Государственный ЭрмитажДругая картина Кончаловского, с которой перекликается «Бруталист», – «Грех» 2019 года о великом Микеланджело. Сцена с выбором каррарского мрамора для «музея Ван Бюрена» в последней части «Бруталиста» с панорамой живописных мраморных глыб и каньонов визуально отсылает к видеоряду «Греха». А образ великого Микеланджело, лежащего на полу в луже собственных экскрементов, подле сундука с золотом, весьма близок к описанию «издержек гениальности» у Корбета. Художник, как показали оба мастера, вовсе не обязательно должен быть человеком «высокой духовности». Более того, он запросто может заслужить прозвание «божественной мрази», как герой Кончаловского, или «просто бродяги, ночной бабочки», как герой Корбета. В конце концов, у каждой эпохи – свои герои.

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Присутствие русских мэтров ощущается в «Бруталисте» не только на уровне цитат, но и на уровне мировоззрения. Ту Америку, которая показана в картине, уже однажды описал Кончаловский в «Низких истинах», рассказывая о своём опыте работы в американской киноиндустрии после бегства из СССР: «За выходом из одной системы последовал вход в другую. Игры с другой системой, другой властью начались в Голливуде. Там не сразу, но пришлось убедиться, что Голливуд – тот же самый ЦК КПСС, только в зеркальном отражении. Голливуд – это собрание хорошо выглядящих или старающихся хорошо выглядеть загорелых, наглаженных, наманикюренных перепуганных людей». Корбет говорит о том же самом, только проводя параллели между капитализмом и фашизмом. О том, что сравнение едва ли в пользу первого, невольно задумываешься, когда смотришь сцену раздачи бесплатных обедов при протестантской благотворительной столовой. Главный герой стоит в очереди, его соседи – чернокожий мужчина с голодным ребёнком. К сожалению, еда заканчивается раньше, чем подходит их очередь: «Ничего больше не будет. Приходите завтра». В отличие от настоящей тюрьмы, в «свободном мире» тарелок запросто может не хватить на всех.

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)«Бруталист» – фильм про жизнь творческого человека в условиях капитализма, про болезненные взаимоотношения творца и заказчика, а-ля пушкинское «не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». Самое интересное в том, что здесь режиссёр отказывается идти по протоптанной дороге с ламентациями на тему «несчастных гениев», которые страдают от «безнравственной обстановки». Да, на протяжении всего фильма нам показывают, как капиталистический мир насилует художника (сперва в переносном смысле, а в финале – и в прямом физическом). Однако концовка фильма – как перевёрнутая вверх ногами шахматная доска, с которой разом слетают все фигуры. Мы узнаём, что художник таки переиграл капиталиста и в части выполнения задания попросту его обманул. Потому что капиталист платил за грандиозный архитектурный комплекс «в память о моей матери», – а Ласло Тот построил ему... модель Бухенвальда.

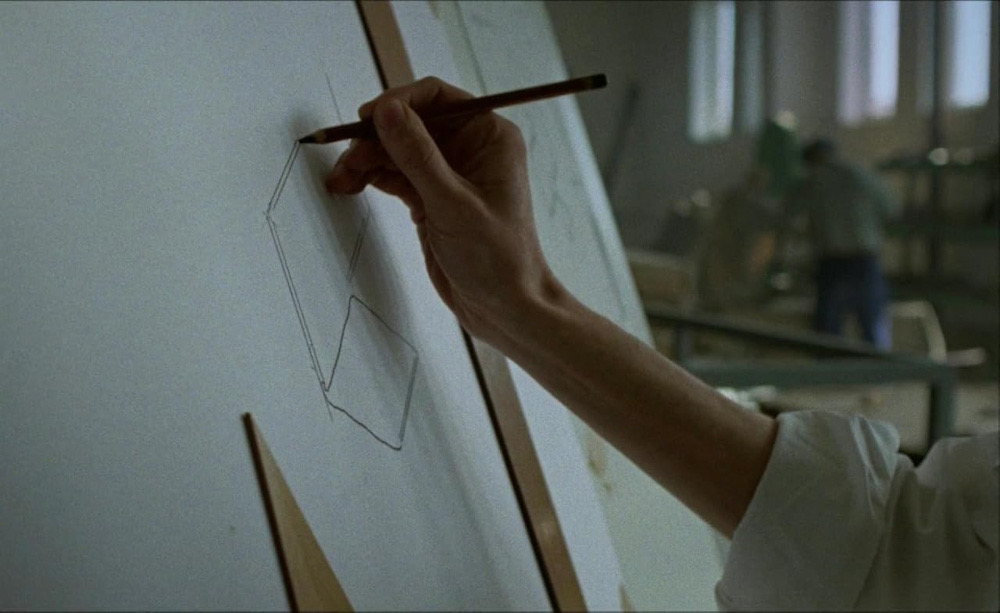

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Причём художник обошёл заказчика цинично и где-то даже расчётливо. В отличие от Ван Бюрена, у Тота как будто и не было никаких грандиозных замыслов, никакой мечты. Это Ван Бюрен горел идеей «увековечить подвиг матери»: «Это место станет настолько священным, что, возможно, её душа сможет тут поселиться». Это он видел в своей встрече с архитектором божественный промысел: «Я умею читать знаки!». Он, наконец, был явно неравнодушен к «бруталисту» и признавал, что ценит общение как «интеллектуально-стимулирующее». В ответ «благодетель» не получил от мастера ничего. Художник на протяжении всех трёх часов ни разу не пускается в философствование, он практически не рассуждает о том, чем занимается. Вместо этого он годами молча что-то чертит, берёт гонорары, а в конце картины зритель видит лишь мрачную подземную часовню с перевёрнутым крестом (визуальный отклик на перевёрнутую Статую Свободы из начала картины), что в контексте христианской символики практически богохульство.

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Эстетика брутализма – отдельная тема фильма. В противоположность Микеланджело, Ласло Тот – любитель бетона (с мрамором он трагически встречается лишь в последней части). Бетон в его представлении – идеальный материал: дешёвый и предельно пластичный. Идеальная материя, способная с максимальной точностью воплотить замыслы художника. У бетона «никакой» серый цвет, зато он позволяет проводить фантастические эксперименты со светом и тенью, что и делает Тот в случае с часовней для своего заказчика. Часовня бруталиста, на стене которой в финале фильма появляется световой крест, – явная отсылка к финалу всенощного бдения в православном храме: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Эта часть богослужения утрени исторически совершалась на рассвете – соответственно, к концу службы в помещение храма проникали первые солнечные лучи.

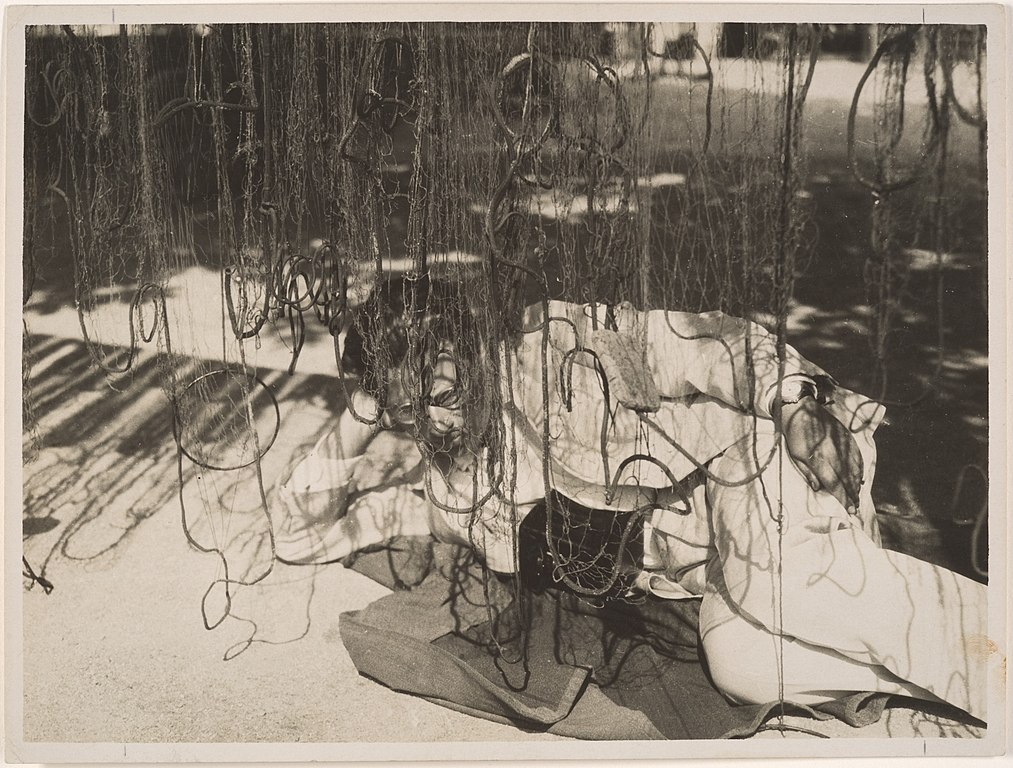

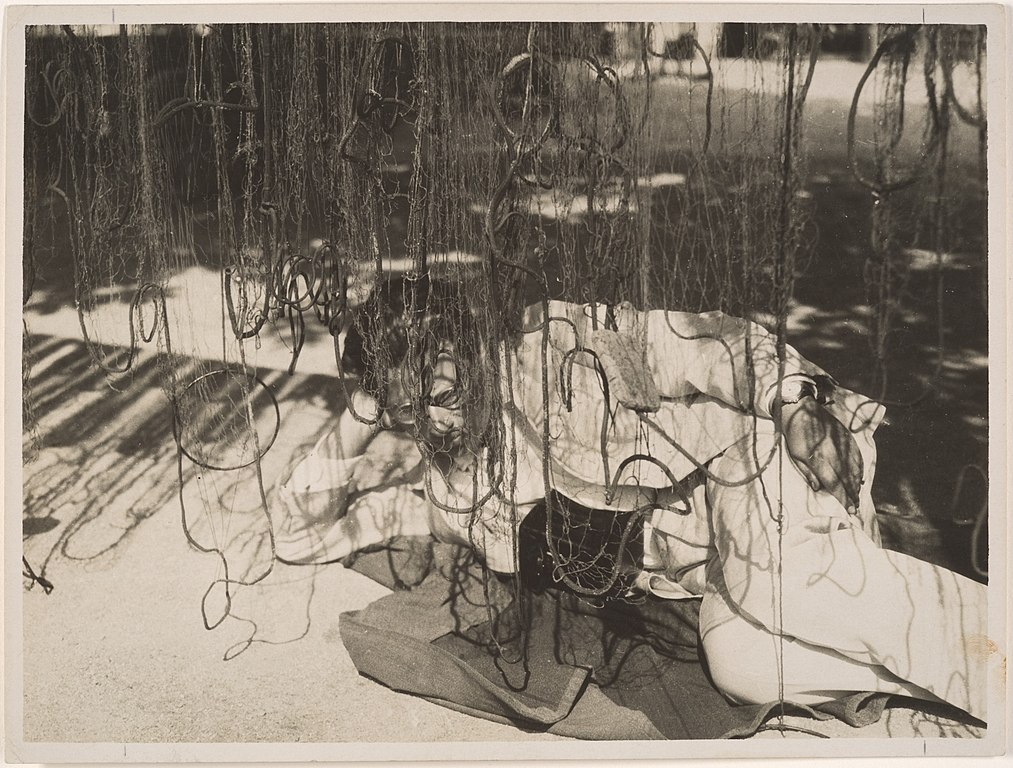

Снимок Ласло Мохой-Надя. Фото: Metropolitan Museum of Art

Снимок Ласло Мохой-Надя. Фото: Metropolitan Museum of ArtОдин из прототипов вымышленного Ласло Тота – его реальный тёзка, венгерский фотохудожник и дизайнер Ласло Мохой-Надь, выдающийся представитель Баухауса, так же, как и герой «Бруталиста», едва спасшийся от нацистов и перебравшийся в своё время из Венгрии в США. Мохой-Надь, как и Тот, был одержим темой света и возможностями «промышленного искусства». «Моя цель – конкретизация феномена света», – говорил он. Для производства картин «без участия художника» Мохой-Надь даже создал собственный уникальный прибор – «свето-пространственный модулятор». Прототип часовни бруталиста с крестом на стене также угадывается: это так называемая Церковь Света японского архитектора Тадао Андо (1987–1989), построенная им для местной протестантской общины. Точно так же, как в фильме Корбета, на рассвете, во время утренней молитвы, солнечный свет проникает через проём в восточной стене – и на бетонном полотне возникает яркий световой крест.

Церковь света. Фото: Bergman / Wikipedia

Церковь света. Фото: Bergman / WikipediaУдивительно, но мастер, сотворивший подобное чудо, согласно фильму Корбета, сам не то чтобы увлекается духовностью. О его отношении к религии мы узнаём только одно: он регулярно посещает синагогу. В какой-то момент местных жителей-протестантов начинает смущать тот факт, что их храм будет строить еврей с сомнительной репутацией. Ласло Тот успокаивает собравшихся и убеждает их, что его национальность и религиозная идентичность никак не помешают ему создать для них пространство для общения и молитвы. Но был ли он сам сколь-нибудь религиозен и верил ли он в Бога всерьёз – вопросы, которые так и остаются открытыми.

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)В фильме есть фразы-обманки. Они начисто сбивают у зрителя весь временами возникающий пафос и абсурдизируют любые естественные, казалось бы, размышления на «духовные» темы. Например, на вопрос жены, почему он решил отказаться от части гонорара и скорректировать проект и за что он в данном случае платит, Ласло Тот отвечает: «Я плачу за высоту потолка». Впрочем, вскоре выясняется, что мысли архитектора по-прежнему об одном, и «высота» была ему необходима лишь для того, чтобы башни «музея» по габаритам были равными трубам крематория в Бухенвальде. Жена при этом – единственный человек, который полностью понимает и принимает мастера. Поэтому она не требует от него ни славы, ни доходов. Единственное, что ей нужно, чтобы муж при выполнении своей монументальной работы сохранил разум: «Пообещай, что ты не позволишь этому свести тебя с ума».

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Самая же загадочная фраза звучит в эпилоге, когда седой безмолвный архитектор уже сидит в инвалидном кресле, а его племянница, напротив, обретшая речь (долгие годы она практически не разговаривала из-за расстройства, приобретённого в результате пребывания в концлагере), чествуя великого дядю на биеннале в Венеции, торжественно произносит со сцены: «Главное – пункт назначения, а не дорога» (“It is a destination, not a journey”).

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)Это третий очевидный, наряду с перевёрнутой Статуей Свободы и перевёрнутым крестом, перевёртыш в фильме. В данном случае переворачивается расхожая англоязычная пословица: “Life is a journey, not a destination” («Главное в жизни – это путешествие, а не пункт назначения»). В нравоучительной литературе викторианской эпохи при помощи этой мысли подчёркивалась необходимость непристанного самосовершенствования и духовного образования: «Следует ещё в юности осознать, что жизнь – путешествие, а не привал. Ваш путь лежит в обетованную землю. Каждый идёт от колыбели до могилы». История «Бруталиста» переворачивает эту идею с ног на голову, сжигая без остатка, как в печи крематория, всё пошлое морализаторство и весь светский оптимизм картонного мира WASP’ов. Потому что «неважно, что говорят тебе другие». Потому что художник всё равно творит не для заказчика, а для вечности. Потому что «vita brevis ars longa» (= «Жизнь коротка, искусство вечно»). Потому что, как сказано в «Покаянии» Тенгиза Абуладзе (конечно, вопрос, имел ли его в виду автор «Бруталиста»): «Зачем нужна дорога, если она не приводит к храму?».

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Картина Тициана «Святой Себастьян». Фото: Государственный Эрмитаж

Картина Тициана «Святой Себастьян». Фото: Государственный Эрмитаж Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Снимок Ласло Мохой-Надя. Фото: Metropolitan Museum of Art

Снимок Ласло Мохой-Надя. Фото: Metropolitan Museum of Art Церковь света. Фото: Bergman / Wikipedia

Церковь света. Фото: Bergman / Wikipedia Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP) Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)

Кадр из фильма «Бруталист». Фото: Andrew Lauren Productions (ALP)