Первое, что видят посетители выставки «Гидрокосмос», – это изображение-фотомонтаж из тысяч снимков трёх затонувших судов, предметы из которых подняты подводными археологами, отреставрированы и теперь представлены в Большой оранжерее.

О судьбе этих судов рассказал Роман Прохоров, подводный археолог-реставратор, водолаз-исследователь Центра подводных исследований РГО. Роман Юрьевич сам не единожды погружался в балтийские воды к этим затонувшим судам, поднимал артефакты, реставрировал, искал в архивах историю судов.

Итак, первое судно подводные археологи условно называют «Посудник». Оно перевозило большое количество посуды – даже на фото видны целые развалы на палубе. С «Посудника» подняли много утилитарных предметов: он вёз чайные сервизы, столовые приборы, соусники, тарелки, кувшинчики и множество самых разнообразных фаянсовых ночных ваз (ну или ночных горшков – кому как нравится, товара чрезвычайно востребованного и ходового).

Фото: vk.com/urc_rgs

Фото: vk.com/urc_rgs«Это английский двухмачтовый кеч, он попал в шторм и затонул недалеко от острова Гогланд в 1856 году. В те времена только что закончилась Крымская война, а с ней и изоляция Петербурга, так что кто-то из английских купцов и судовладельцев захотел быстро заработать, отправив в российскую столицу судно с посудой, – рассказывает Роман Прохоров. – Названия судна мы не знаем, судовых документов найдено не было, а работать с ним мы начали в 2019 году. «Посудник» лежит на глубине 62 метров, поэтому с ним сложно – водолазы работают там по 30–35 минут, а потом целый час приходится на декомпрессионное всплытие».

По-видимому, часть экипажа судна погибла, а может быть, и весь экипаж. «Мы не тревожили останки людей», – говорит подводный археолог. Искали в архивах, но о «Посуднике» сведений нет никаких. Скорее всего, он шёл с контрабандным грузом.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав Королёв

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав КоролёвВторое судно – уже известный многим торговый трёхмачтовый «Архангел Рафаил», построенный в Любеке и принадлежавший голландскому купцу Герману Мейеру. Судно затонуло в 1724 году в проливе Бьёркезунд у нынешнего Приморска еще при жизни Петра Первого. Команда спаслась, а крестьяне ближней мызы все, что смогли достать с затонувшего корабля, ныряя с привязанными к поясу камнями, достали. По поводу судьбы судна и груза даже было открыто судебное дело, но потом закрыто. Вероятно, дальнейшему расследованию помешала смерть Петра. Купец заплатил владельцу мызы немалые деньги за спасённый груз, но, по сути, это была плата за молчание: судно перевозило гораздо больше товаров, нежели было задекларировано. Экспортные дёготь, сало и юфть в немалых количествах, а также запрещённая к вывозу пшеница – вот что вёз «Архангел Рафаил» в Европу из Петербурга.

Водолазы-археологи Центра подводных исследований работали с этим судном с 2013 года. Судно находилось на глубине 13–15 метров, поэтому шторма сильно разрушили его. «С “Архангела Рафаила” поднята целая коллекция, которая практически вся обработана. Целый ряд предметов можно увидеть в Музее истории Кронштадта, – продолжает рассказ Роман Прохоров. – Судно шло из Петербурга в Германию».

Фото: Галина Артеменко

Фото: Галина Артеменко«Архангел Рафаил» был загружен контрабандой, вышел поздно, попал в ледостав, вмёрз в лёд и затонул. Контрабандная история довольно заурядна: судно проходило таможню в Кронштадте, потом уходило подальше из зоны видимости таможенников – километров так на пятьдесят, становилось на якорь и ожидало лодки с грузом для беспошлинного вывоза. «Архангел Рафаил» ждал примерно дней сорок.

То, что не смогли утащить предприимчивые крестьяне, спустя века подняли с «Архангела Рафаила» водолазы. Уникальны предметы с точки зрения археологических находок: например, кафтан и штаны, которые реставрировали в Государственном Эрмитаже, пять старинных печатных книг, одну из которых можно увидеть в Музее Кронштадта, две проходят реставрацию в Центре Грабаря. А в Петергофе можно увидеть два парика из человеческого волоса конца XVII века уникальной сохранности. Они высушены, вычесаны и завиты по моде – хоть сейчас пред светлые очи Петра Великого, требовавшего, чтобы к нему являлись в париках. Парики принадлежали, как считает Роман Прохоров, или самому капитану судна, или кому-то из купцов.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав Королёв

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав КоролёвТретий корабль тоже погиб в районе Бьёркезунда. Это шведский военный корабль – канонерский баркас, который был потоплен российским флотом в 1790 году во время Выборгского сражения. Корабль был найден ещё в 2003 году, с него была поднята небольшая коллекция предметов, ныне находящаяся в Эрмитаже. Но более масштабные археологические работы начались лишь после того, как в 2019 году водолазы-археологи вновь нырнули к утонувшему кораблю и увидели, что он значительно разрушился: траловыми сетями снесли пушку и другие части. На выставке в Большой оранжерее представлены корабельная посуда, капитанские механические часы, песочные часы с этого корабля и другие предметы.

Некоторые находки можно детально рассмотреть в Комнате сокровищ: очищенные, отреставрированные, волшебным образом подсвеченные, но всё равно несущие в себе тайну ушедших веков хрупкие чашки из старинных сервизов, утварь, механические часы, стрелки которых остановлены навсегда. Но вот песчинки песочных часов как будто ждут, что рука капитана снова повернёт часы. С помощью таких часов и верёвки с узлами считали скорость судна в узлах. Роман Прохоров говорит, что песчинки-то не те же самые, при реставрации песок заменили, но песок ведь – такая субстанция, что времени не особо подвластна.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав Королёв

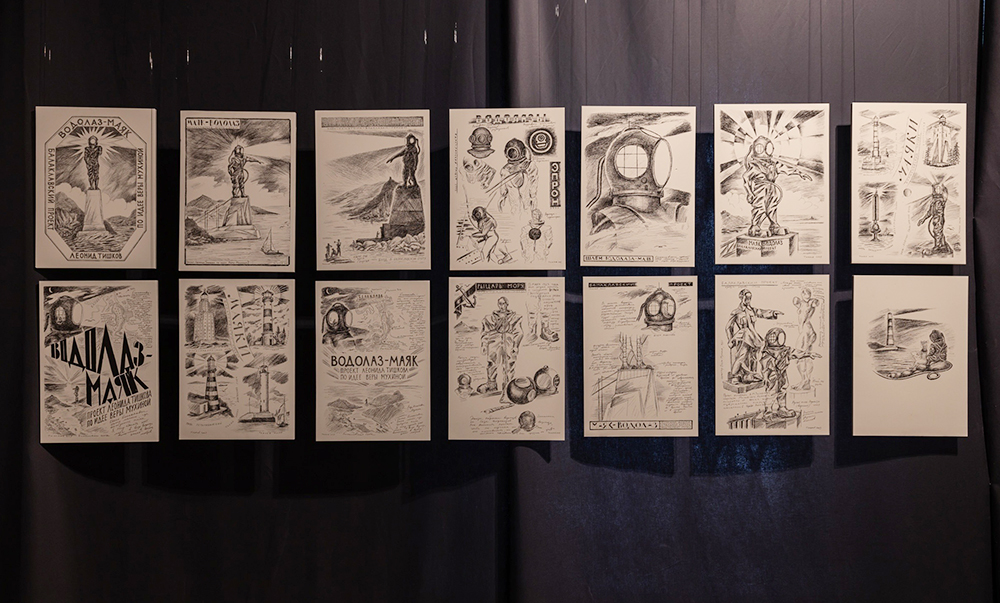

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав КоролёвКуратор выставки Лиза Савина способом репрезентации подводных археологических находок выбрала тотальную инсталляцию: посетители попадают внутрь затемнённого помещения, будто бы внутрь затонувшего корабля, где покоятся предметы и работают водолазы. Но Лиза не была бы Лизой, если бы не привнесла на выставку иронию и мягкий юмор: зрители могут увидеть знаменитые репринты графических листов на водолазную тематику Леонида Тишкова, автора памятника «Водолаз-маяк». Напомним, что эта скульптура была открыта 5 мая 2016 года – в День водолаза – на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Тишков вдохновился неосуществлённым проектом Веры Мухиной, которая работала над героическим образом водолаза-эпроновца. Экспедиция подводных работ особого назначения – ЭПРОН – была создана в советской России в 1923 году, а в 1934 году водолазов направили в Балаклаву – искать затонувший во время Крымской войны английский фрегат «Принц», в надежде на то, что на корабле спрятаны некие ценности, которые помогут молодой советской власти. Два года продолжались поиски, «Принца» не нашли, но зато подняли со дна три военных корабля, которые удалось отремонтировать и передать флоту. Мухина предлагала поставить в Балаклаве сорокаметровую статую водолаза, которая одновременно служила бы маяком. Проект не осуществился, зато Леонид Тишков создал трёхметрового «Водолаза-маяка». В Большой оранжерее можно увидеть его копию – чуть поменьше трёх метров.

Фото: Галина Артеменко

Фото: Галина АртеменкоАрхитектурно-эспозиционное решение «Гидрокосмоса» принадлежит Сергею Падалко, руководителю архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья», много и плодотворно сотрудничающему с петербургскими музеями. «Идея выставки – чистой воды романтика, ничем не замутнённая, – улыбается Сергей Падалко. – Вот вы оказываетесь рядом с кораблём, лежащим на дне морском, становитесь свидетелем того, как водолазы добывают сокровища, – у вас сразу же возникает цепочка ассоциаций: Жюль Верн, Кусто, Александр Беляев и так далее…».

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав Королёв

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» / Вячеслав КоролёвАнна Ляшко, заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе музея-заповедника «Петергоф», рассказала: «Сейчас музейная археология и то, что мы получаем со дна разных морей, – это очень важный музейный ресурс в плане предметов XVIII–XIX столетий. Нашей аудитории – семейной, детской, школьной – мы будем рассказывать, что такое профессия подводного археолога и что она даёт музею, что она даёт новым экспозициям. О подводной археологии мы не говорили никогда, а вот эта выставка – повод привести сюда нашу аудиторию и показать, как историк, подводник и спортсмен в одном лице работает на благо сохранения российского культурного наследия».

В Большой оранжерее в рамках выставки «Гидрокосмос» 18–19 апреля состоится научно-практическая конференция «Подводная археология в современных музейных практиках». Она будет посвящена специфике подводной археологии и функционирования подводного наследия в контексте современной музейной культуры.