Его немецкий – как лезвие. Острый, сдержанный, выверенный. Но даже в этом скупом, почти герметичном языке звучит главное: тоска по ответу. И – по молитве.

Молитва наоборот

Есть одно стихотворение, без которого невозможно говорить о Целане. Оно называется «Tenebrae» – «Тьма». Написано от лица тех, кто идёт на смерть. Молятся ли они? Нет. Они говорят Богу: «Мы рядом. Молись, Господь, молись нам». Эта строка, поначалу вырезанная из текста по совету друга, философа Отто Пёггелера, вернулась в книгу. Без неё всё остальное было бы ложью.

Рядом мы, Господь,

рядом, рукой ухватишь.

Уже ухвачены, Господь,

друг в друга вцепившись, будто

тело любого из нас –

тело твоё, Господь.

Молись, Господь,

молись нам,

мы рядом.

Криво шли мы туда,

мы шли чтоб склониться

над лоханью и мёртвым вулканом.

Пить мы шли, Господь.

Это было кровью. Это было

тем, что ты пролил, Господь.

Она блестела.

Твой образ ударил в глаза нам, Господь.

Рот и глаза стояли открыто и пусто, Господь.

Мы выпили это, Господь.

Кровь и образ, который в крови был, Господь.

Молись, Господь.

Мы рядом

(Пер. О. Седаковой)

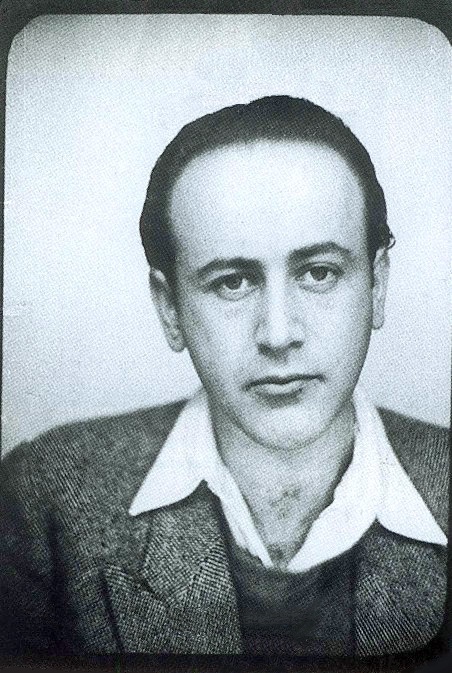

Пауль Целан. Фото: общественное достояние

Пауль Целан. Фото: общественное достояниеКому-то эта строка может показаться хулой. Но на самом деле это воззвание. Целан говорит с Богом так, как говорят пророки: не по уставу, а от боли. Не поклоняясь, а вопрошая. «Молись нам» – значит, будь с нами в этой боли. Значит, Ты, распятый, знаешь, что значит умереть. Значит, не прячься за облаками.

Так говорят только свои.

«Слава Тебе, Никто»

Бог у Целана не всегда Господь. Иногда – Никто. Иногда – Ничто. Но это не провокация и не насмешка. В иудейской традиции имя Бога нельзя произносить. Его заменяют – шёпотом, молчанием, намёком. И если Бог стал Никем – это не потому, что Его нет. А потому, что так больно, что невозможно сказать иначе.

В стихотворении «Псалом» он пишет: «Слава Тебе, Никто. Ради Тебя мы хотим цвести». Это псалом – но после войны. Слова, которые идут не вверх, а в никуда. Или – туда, где, быть может, всё ещё слышат.

Некому вновь замесить нас из персти

и глины,

Некому заклясть наш прах.

Некому.

Слава тебе, Никто.

Ради тебя мы хотим

цвести.

Тебе

навстречу.

Ничто

были мы, и есть, и будем

и останемся, расцветая:

Ничего –

Никому – роза.

С её

пестиком светлосердечным

тычинками небеснопустыми

с красным венцом

пурпура-слова, которое мы пели

поверх, о, поверх

терний.

(Пер. О. Седаковой)

Цветение в этом стихотворении – вопреки. Не от радости, а от упрямства. «Цвести навстречу» – и одновременно «цвести вопреки». Даже если ты – ничто. Даже если Бог – никто.

Последняя строка

Считается, что «Wirk nicht voraus…» – последнее стихотворение Целана. Оно завершает книгу «Бремя света». Здесь почти ничего не сказано напрямую. Только: «Не действуй наперёд… Стой внутрь… Проникнутый Ничто… Без молитвы…».

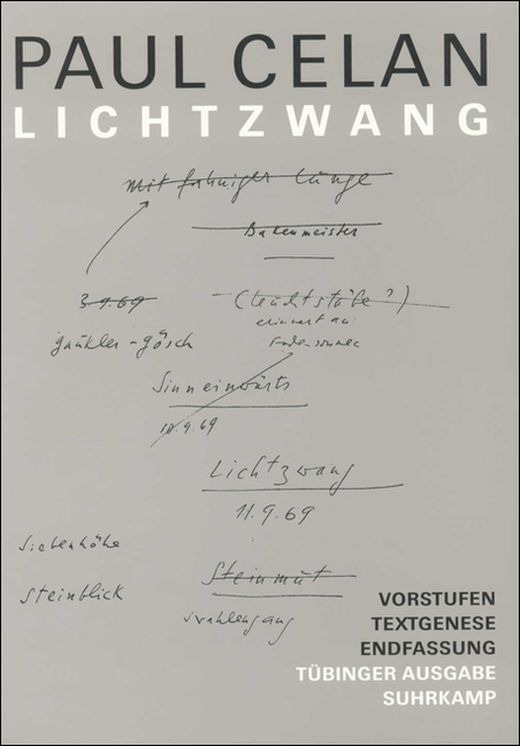

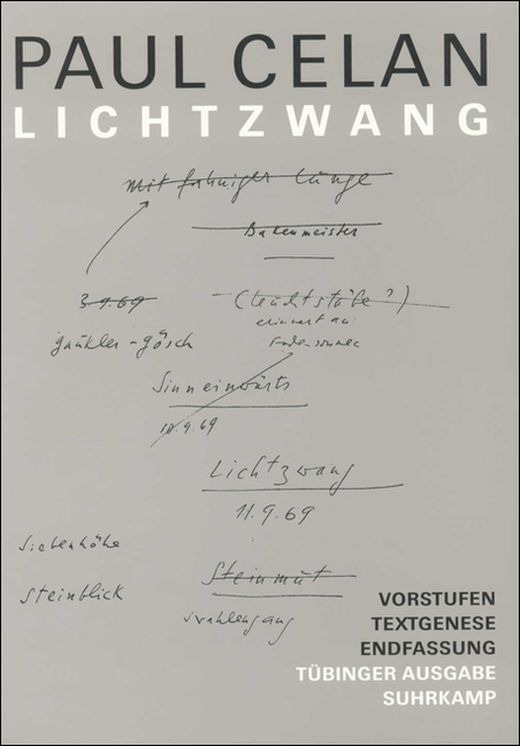

Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag

Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp VerlagЭто не прощание. Это сжатие. Это попытка услышать хоть что-то в тишине. Его Бог не отвечает. Его мир – треснувший. Его речь – осколки. Но он не замолкает. Даже в этом стихотворении есть движение: внутрь. В самую глубину.

Не действуй наперёд,

не посылай вовне,

стой

внутрь:

проникнутый основой Ничто,

налегке, без всякой

молитвы,

чуткий, по

пред-Писанию,

непревзойдённо,

я приму тебя

вместо любого

покоя.

(Пер. А. Ярина)

И в этой глубине он говорит: «Я приму тебя – вместо всякого покоя». Не смерть, не успокоение, не забвение. А принятие. Пусть и непонятного, немого, беспокойного. Но – принятие.

Молчание не означает отсутствия

Целан не нашёл ответа. Не нашёл покоя. Его уход – это не жест силы. Это поражение. Это момент, когда человек не справляется. И потому – не должен быть осуждён, но и не может быть оправдан.

Мы не должны романтизировать смерть. В этом году день ухода Целана совпал с днём Пасхи, и в этом можно увидеть не случайность, а знак. Потому что Пасха – это не о том, как всё хорошо. Это о том, что даже в абсолютной тьме возможен свет. Что даже в аду можно услышать голос. Что даже там, где человек больше не может верить, остаётся Тот, кто всё ещё зовёт.

Для верующих Бог не молчит. Он говорит – в тишине, в воскресении, в прощении. И если Пауль Целан не услышал ответа при жизни, мы можем надеяться, что он услышал его – за гранью. Что и его боль, и его мрак, и его отчаяние могут быть покрыты утешением. Мы знаем: Бог не замолкает навсегда. Даже если кажется, что ответа нет, Он есть. Даже если молитва звучит в пустоту, она может быть услышана. Даже если Бог – Никто, Он остаётся Тем, Кто был, есть и будет.

И потому сегодняшний день – это надежда. Для всех. И для Пауля Целана тоже. Надежда на то, что и его боль может быть принята. Что его прощение возможно. И что смерть – это не конец.

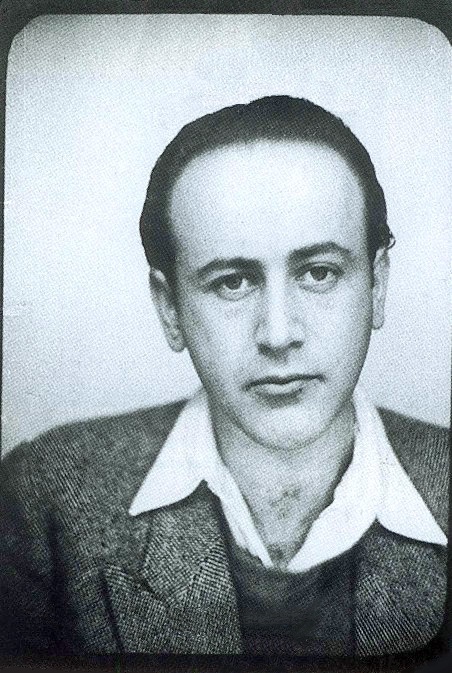

Пауль Целан. Фото: общественное достояние

Пауль Целан. Фото: общественное достояние Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag

Книга «Бремя света». Фото: издательство Suhrkamp Verlag