Это картины «Меццетен» Антуана Ватто и диптих «Распятие. Страшный суд» Яна ван Эйка из коллекции Эрмитажа. Из собраний московского Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗ) в Метрополитен попали «Портрет мадам Сезанн в оранжерее» Поля Сезанна, «Певица в зелёном» Эдгара Дега, «Подавальщица из ресторана Дюваля» Огюста Ренуара. Но не только в нью-йоркском музее можно увидеть полотна, ранее считавшиеся культурным достоянием России. В Национальной галерее искусства в Вашингтоне хранится 21 шедевр мирового искусства, принадлежавший ранее Эрмитажу. Основанный в 1764 году царицей Екатериной II, Эрмитаж больше всех пострадал от действий советской власти. За пять лет – с 1929-го по 1934 годы – из залов и запасников музея было отобрано на продажу 2880 картин, 350 из них – произведения значительной художественной ценности, а 59 – шедевры мирового значения.

О том, как происходил в Советском Союзе аукцион неслыханной щедрости, – экспорт художественных произведений, в материале «Стола».

Эрмитаж. Начало

Государственный (Императорский) Эрмитаж старше Метрополитен-музея на целое столетие. Его основу заложила Екатерина II, приобретя у немецкого коммерсанта Иоганна Гоцковского крупную партию картин. В основном это была превосходная голландская и фламандская живопись. В дальнейшем Екатерина II значительно расширила свою коллекцию, тратя на покупку художественных ценностей огромные средства и подчеркивая, что она не смешивает «собственные деньги… с государственной казной».

Потомки императрицы – правители России Александр I и Николай I – продолжили дело своей предшественницы, внеся большой вклад в пополнение существующей коллекции. А Николай I сделал Эрмитаж из частного, закрытого и доступного лишь избранным первым в России публичным художественным музеем, построив для этой цели здание Нового Эрмитажа. Уже в то время собрание музея насчитывало тысячи экспонатов. Здесь были собраны богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры VIII–XIX веков.

Экспозиция в залах Нового Эрмитажа. Фото: hermitagemuseum.org

Экспозиция в залах Нового Эрмитажа. Фото: hermitagemuseum.orgИндустриализация всей страны

1917 год перевернул историю России. Февральская революция и отречение императора Николая II положили конец монархии. А Октябрьская революция открыла новую эпоху не только для страны, но и для всего мира.

Бурные политические события этого времени в полной мере коснулись и Эрмитажа. В первые послереволюционные годы коллекция музея значительно пополнилась за счет национализированных частных и музейных собраний. Но затем понесла невосполнимые потери.

В конце 1920-х годов сталинское руководство СССР запустило грандиозную программу индустриализации, направленную на создание тяжёлой промышленности и военного производства. Однако амбициозным планам не хватало главного – денег. Золотые запасы империи, захваченные большевиками, уже истощились за годы революции и гражданской войны. В поисках валюты советское правительство решило продавать за границу произведения искусства. 8 июня 1927 года Совнарком СССР издал декрет, предписывающий мобилизовать все ресурсы страны на нужды промышленности. Уже в том же месяце Наркомторг получил официальное распоряжение «организовать вывоз из СССР предметов старины и роскоши, как-то: старинной мебели, предметов домашнего обихода, религиозного культа, предметов из бронзы, фарфора, хрусталя, серебра, парчи, ковров, гобеленов, картин, автографов, русских самоцветов, кустарных изделий и прочих, не представляющих музейных ценностей».

Контора «Антиквариат»

Правительственное решение о масштабном экспорте художественных ценностей было принято, но механизма для его реализации не существовало. Фактически вся деятельность по вывозу антиквариата легла на Ленинградскую и отчасти Московскую конторы Госторга (Государственной импортно-экспортной торговой конторы). Эта организация, как отмечалось в официальных документах, занималась чем угодно – от торговли пухом и пером до заготовок шкур сусликов и крыс.

Церковные ценности, выставленные на продажу в магазине конторы «Антиквариат». Фото: Архив «Православной энциклопедии»

Церковные ценности, выставленные на продажу в магазине конторы «Антиквариат». Фото: Архив «Православной энциклопедии»Лишь в конце лета 1928 года, когда распродажа культурных ценностей уже шла полным ходом, появился специализированный орган – «Главная контора по скупке и реализации антикварных вещей», сокращенно «Антиквариат», при Госторге РСФСР. Эта структура занимала особое положение: она была практически независима как от Наркомторга, так и от руководства Госторга. Кроме того, в январе 1930 года была создана особая ударная бригада по выявлению и отбору предметов искусства и старины экспортного значения. Новый орган имел самые широкие полномочия. Он не только выполнял функцию музейной экспертной комиссии, но и имел право проверки всех запасов музеев Наркомпроса для отбора музейных предметов и даже целых собраний, имеющих экспортное значение. Бригада производила оценку вещей, а составленные списки считались согласованными и перечисленные в них предметы немедленно должны были поступать в распоряжение конторы «Антиквариат». Бригада также стала и контролирующим органом. Она должна была отмечать обнаруженные беспорядки по хранению, учёту и реализации предметов, находящихся в обследуемом музее, и сообщать об этом.

Выдвиженцы с партийным стажем

Одновременно с тотальной инвентаризацией всех коллекций в Эрмитаже начались чистки среди сотрудников. Последним занималась Ленинградская областная контрольная комиссия Рабоче-крестьянской инспекции. Главной задачей комиссии стало «очистить советский аппарат от элементов разложившихся, извращающих советские законы». К моменту, когда начался экспорт художественных ценностей за границу, все основные посты в музее заняли так называемые выдвиженцы с большим партийным стажем. Эти советские чиновники не имели даже отдалённого отношения к музеям. Хотя по биографиям некоторых из них можно было бы писать приключенческие романы. Так, в декабре 1928 года директором Эрмитажа был назначен профессиональный революционер Павел Иванович Кларк. В 1906 году за подготовку вооружённого восстания в Чите его приговорили к смертной казни, заменённой пятнадцатью годами каторжных работ. После побега с каторги он эмигрировал в Японию, затем в Австралию и в 1917 году вернулся в Россию. В сентябре 1918 года, после свержения советской власти в Сибири, он был арестован японским отрядом и выслан в Австралию с документами на имя английского подданного П. Грея. В 1920 году Кларк вернулся в Россию и с этого времени занимал высшие партийные посты в руководстве железными дорогами.

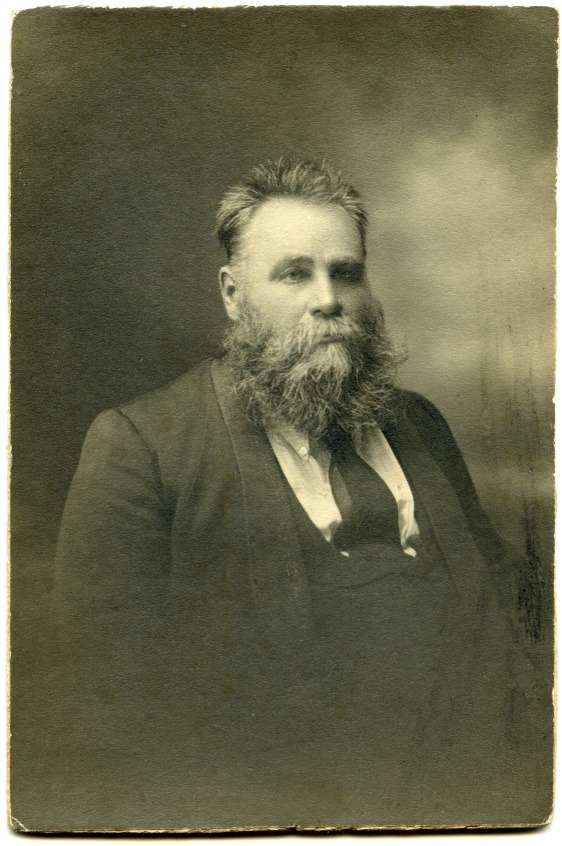

Павел Иванович Кларк. Фото: isa4asi.livejournal.com

Павел Иванович Кларк. Фото: isa4asi.livejournal.comПервые проданные шедевры

Несмотря на грянувший в 1929 году мировой экономический кризис, экспорт художественных произведений из СССР не остановился. Согласно официальным данным, за границу в 1929 году было вывезено 219 000 картин и других предметов искусства на сумму 19 422 000 рублей, в 1930 – уже 577 000 произведений на сумму 27 306 000 рублей.

Однако цифры свидетельствуют также о том, что цены на международном антикварном рынке в это время упали в два раза. И это привело к тому, что «Антиквариат» решил зарабатывать валюту на продаже настоящих шедевров и стал искать богатых коллекционеров, готовых покупать работы выдающихся художников. Одним из таких покупателей стал Калуст Саркис Гюльбенкян – армянин по национальности, английский подданный, коммерческий советник иранского посольства во Франции, нефтяной магнат и страстный коллекционер.

В 1928 году Гюльбенкян помог советскому Нефтесиндикату наладить продажу дешёвой неочищенной нефти на мировом рынке, тогда же он предложил чиновникам из Советского Союза купить на 10 миллионов рублей картин и представил список из 20 лучших картин Эрмитажа. В списке значились «Мадонна Альба» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне, «Блудный сын» Рембрандта и другие известные всему миру шедевры западноевропейской живописи. Сначала было решено выделить пять картин, изъятие которых будет менее катастрофично, но при этом признавалось, что продажа полотен из указанного списка наносит громадный вред основным коллекциям Эрмитажа. В первоначальный список вошли «Благовещение» Дирка Боутса, «Девушка с цветами» и «Портрет старухи» Рембрандта, «Портрет пожилой женщины» Рубенса и «Затруднительное предложение» Ватто. Первая картина – «Благовещение» Дирка Боутса, оцененная в 50 000 долларов, была выдана из Эрмитажа 10 апреля 1929 года. Кроме того, Гюльбенкян купил не обозначенные комиссией два полотна Гюбера Робера из Аничкова дворца. Помимо произведений живописи нефтяной магнат приобрёл стол-бюро Ж.-А. Ризенера, происходящий из апартаментов Марии-Антуанетты в Марли, и 24 предмета французского серебра XVIII века. За всю покупку Гюльбенкян заплатил 54 000 фунтов стерлингов плюс 150 фунтов стерлингов на расходы по транспортировке. Юридически продажи оформлялись в Ленинграде, но передача товара осуществлялась в Берлине – после оплаты установленной суммы в банковских чеках в фунтах стерлингов.

Калуст Саркис Гюльбенкян. Фото: общественное достояние

Калуст Саркис Гюльбенкян. Фото: общественное достояниеВторая покупка, состоявшаяся в феврале 1930 года, включала «Портрет Елены Фоурмен» Рубенса, купленный Екатериной II в составе коллекции Уолпола, и 15 предметов французского серебра, в числе которых были две супницы из знаменитого Парижского сервиза, выполненного по заказу Елизаветы Петровны в мастерской Ф.-Т. Жермена.

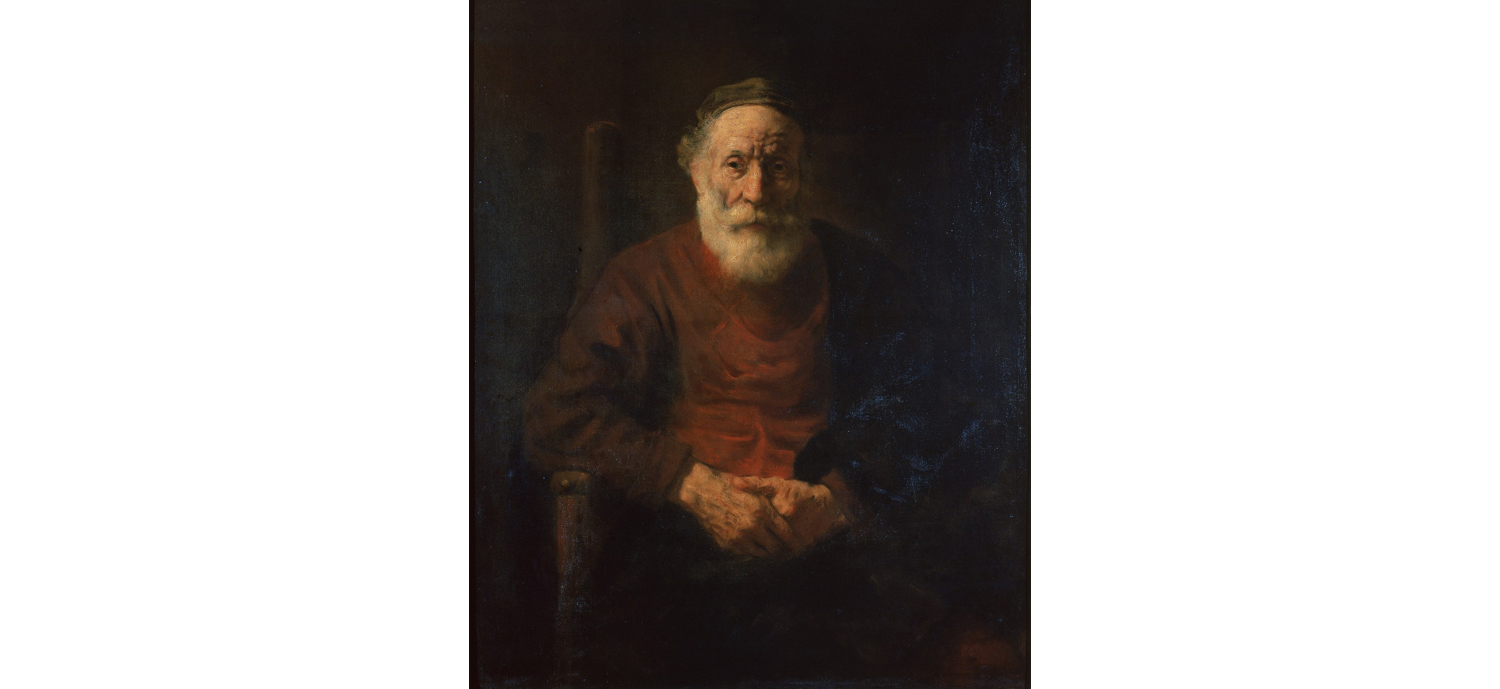

Третья покупка, сделанная Гюльбенкяном в мае 1930 года, включала пять шедевров Картинной галереи Эрмитажа: «Портрет Титуса» и «Афину Палладу» Рембрандта, «Меццетена» Ватто, «Урок музыки» Терборха, «Купальщиц» Лайкре и знаменитую «Диану» Гудона.

Из пяти купленных произведений живописи Гюльбенкян оставил себе только «Афину Палладу» Рембрандта, четыре другие продал. Впоследствии картину Ватто «Меццетен» приобрёл Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

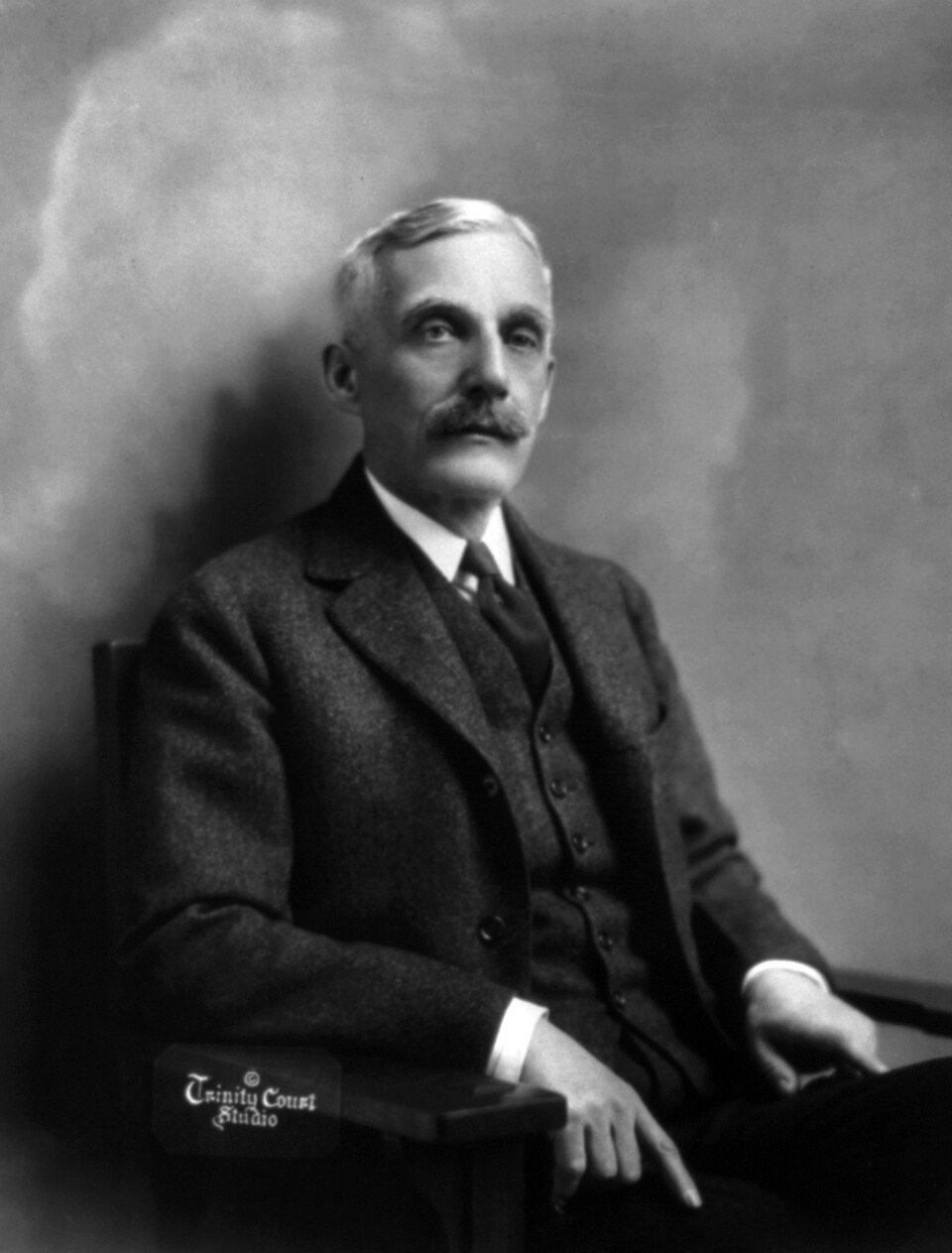

Эндрю Уильям Меллон. Фото: Trinity Court Studio / Library of Congress

Эндрю Уильям Меллон. Фото: Trinity Court Studio / Library of Congress