Земная жизнь Бродского завершилась почти тридцать лет назад, но его стихи и проза изучаемы, читаемы, популярны, модны. Бродский – классик и Нобелевский лауреат, Бродский – герой масскульта и мемов. О нём создано множество экспозиций. В квартире, в которой он 17 лет жил с родителями в Ленинграде вплоть до отъезда в эмиграцию, открыт музей «Полторы комнаты Иосифа Бродского», а в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме хранятся библиотека и вещи, окружавшие Бродского в течение всей жизни в Ленинграде и Америке.

Как ещё раз рассказать о поэте к юбилейной дате? Куратор выставочного проекта Павел Котляр и архитектор Анна Ильина придумали создать в Большом выставочном зале музея Город – город-воспоминание, город юности Бродского – с широкой Невой, с Васильевским и Петропавловкой, с Крестами, Финбаном (Финляндским вокзалом, откуда уходят электрички в Комарово), обобщённым проходным двором, Домом Мурузи и уютной Коломной. Подлинные артефакты – фотографии, рукописи, документы, картины, книги и вещи – нашли прибежище в этих угадываемых по силуэтам условных зданиях, которые одновременно и сейчас существуют в реальности Города: они полускрыты в светящихся окнах, отражаются в зеркалах, расположились на крышах и брандмауэрах, прячутся в петербургско-ленинградских геометричных закоулках.

Всё происходит и в прошлом, и одновременно сейчас: композиция выставки не линейна, сами артефакты вступают в диалог друг с другом. А понять этот диалог, почувствовать важнейшие повороты судьбы поэта, разглядеть каждую вещь с её историей даёт возможность аудиогид – в случае с «Небытием на свету» аудиогид становится неотъемлемой частью путешествия по выставке. Автор текста и собственно исполнитель Павел Котляр становится не экскурсоводом здесь, не проводником, а рассказчиком-собеседником, побуждающим слушателя к размышлению, рефлексии.

Мы вглядываемся вместе с ним в окошки, читаем тексты Бродского, погружаясь в мир Города.

«И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать» («Меньше единицы». 1976. Фрагмент. Перевод с английского Виктора Голышева).

Фото: vk.com/akhmatova.museum

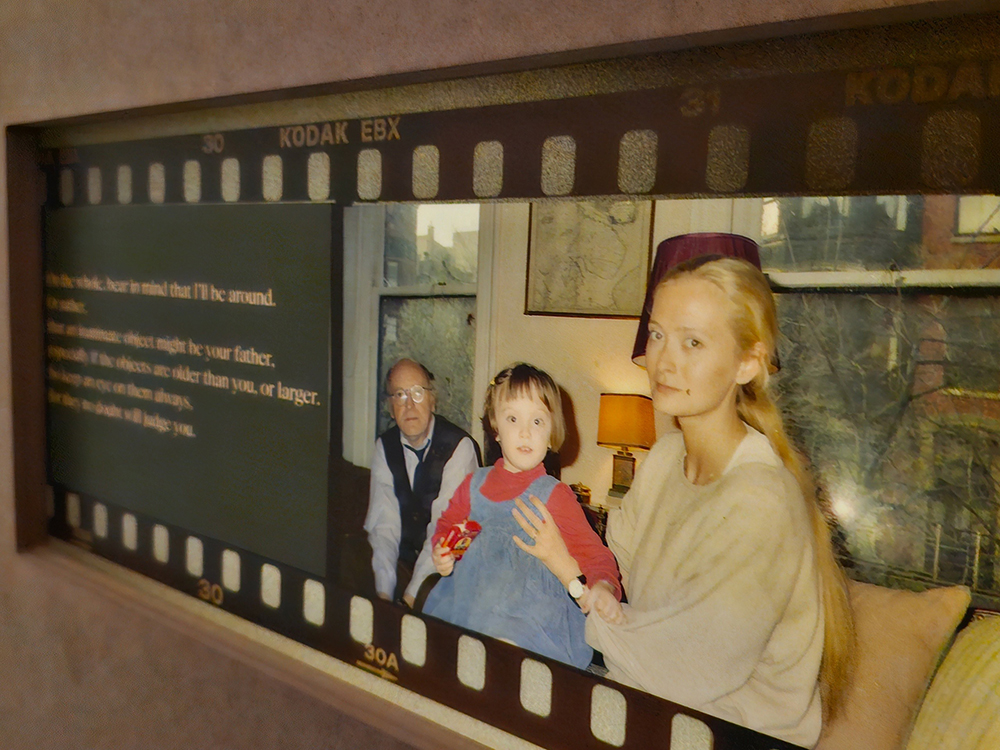

Фото: vk.com/akhmatova.museumСоздатели назвали выставку «выставкой-исследованием». Надо ступить на зеркальную поверхность Невы – буквально, чтобы идти по этому рукотворному льду-зеркалу, проникаясь, исследуя судьбу поэта и свои ощущения. Вот вы приблизились к условному «Васильевскому острову»: это сооружение в то же время напоминает надгробие на могиле Бродского в Сан-Микеле в Венеции. И вы думаете о начале и завершении земного пути, о круге, который замыкается. В витрине вы видите фото маленького мальчика на руках у мамы и свидетельство о его рождении – и рядом приглашение на церемонию прощания с поэтом… «На Васильевский остров я приду умирать…».

Бродский юный и зрелый – фотографии разных возрастов поэта стыкуются рядом, события из жизни – путешествия, ссылка, встречи с друзьями, выступления – это параллели или противопоставления, открытия для зрителя – во вдумчивом экспозиционном совмещении артефактов.

«Почему нет смысла стремиться к соблюдению последовательности в моём рассказе. Жизнь никогда не представлялась мне цепью чётко обозначенных переходов; скорее она растёт как снежный ком, и чем дальше, тем больше одно место (или время) походит на другое» («Меньше единицы». 1976. Фрагмент. Перевод с английского Виктора Голышева).

Вот два журнала «Новый мир». Один 1962 года с подборкой стихов Анны Ахматовой и с надписью её рукой:

«Кесарю – кесарево

Иосифу Бродскому

А.А.А.»

Фото: vk.com/akhmatova.museum

Фото: vk.com/akhmatova.museumА другой – тот самый номер 1987 года, где в СССР опубликованы были впервые после эмиграции стихи Бродского. И когда его спросили, не думает ли он возвращаться, он ответил, что уже вернулся – стихами.

Создатели выставки нашли новый визуальный язык, рассказывая о своём герое и его Городе, предлагая сюжеты, цитируя, но не перегружая пространство Большого зала музея. Архитектура выставки создана таким образом, что незакрытым остаётся лишь одно окно старого Фонтанного дома. Оно смотрит в Шереметевский сад из условного пространства Дома Мурузи и ленинградского проходного двора, соединяя, сопрягая время, сплетая истории – «вид издали на жизнь, что пролетела».

Для Ахматовой был дорог и значим девиз Шереметевых «Бог сохраняет всё», а Бродский писал в стихотворении 1994 года «В следующий век»: «Постепенно действительность превращается в недействительность… и бытие – лишь следствие небытия». Но противоречия нет. И об этом будет вторая часть выставочного проекта «Небытие на свету» – там будет история про то, что «человек исчез, но осталась часть речи, осталось пространство культуры».