Обсуждая его фильмы, говорят в основном про магию кадра. Про его фирменный знак ‒ пастельную цветовую гамму, про нарочитую театральность декораций, про «кукольную» игру актёров и винтажные костюмы. Про всегда уместную музыку.

Андерсона любят эстеты. Многие из них его сегодня и ругают – за то, что будто бы стал пленником собственного визуального стиля. В этом смысле только что вышедшая на экраны «Финикийская схема» часть старых поклонников мастера откровенно разочаровала: ведь в визуальном плане там ничего принципиально нового, «просто ещё один фильм Андерсона».

На самом деле, как и великий датский сказочник со схожей фамилией, Уэс Андерсон создаёт сказки-притчи с совсем не детским подтекстом. Просто философские смыслы он подаёт как конфеты – в легкомысленной цветной обёртке. Развитие автора в «Финикийской схеме» не стилистическое, а содержательное. Поэтому тот, кто видел в режиссёре просто чудака-дизайнера и ждал очередной постмодернистской комедии, мог его и не заметить.

Новый фильм, в частности, неожиданно перенасыщен религиозным контекстом. То, что в «Отеле “Гранд Будапешт”» и в «Поезде на Дарджилинг» было показано мимоходом и как бы пунктирно – в «Финикийской схеме» буквально препарируется, разбирается на запчасти. Самое удивительное, что Андерсон опровергает ожидания: вместо антиклерикального манифеста этот безусловно скептический и хулиганистый автор снял очень религиозное, буквально библейское кино.

Кстати, само слово «библейский» несколько раз произносится героями фильма в очень странных ситуациях. Например, про героя Бенедикта Камбербэтча, демонического злодея дядю Нубара, главный герой говорит: «В нём людского меньше, чем библейского».

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical Pictures

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical PicturesВообще от всего, что хоть как-то связано с религией и верой, с первых минут фильма веет какой-то мертвечиной. Дочь главного героя Лиззл, которая собирается стать монахиней, выглядит попросту больной девушкой. Пожалуй, самое точное слово – «замороженная». Выясняется, что девочку отдали на воспитание в монастырь в пятилетнем возрасте после смерти матери. Словом, психическая травма, чего тут ожидать. Отец, г-н Жа-Жа Корда, понимает, что сам виноват, но ничего не исправишь, дочку он потерял. Та всем своим видом демонстрирует свою «духовность» и превосходство над «бездуховным» папашей: «Мне не нужно богатство». Алкоголь она не пьёт – «только вино для причастия», на обед в доме отца-миллионера демонстративно заказывает себе «три корочки хлеба», как в сказке про Буратино. Папа в шоке: «Я не думал, что там тебе промоют мозги».

Монашка (на самом деле послушница: «Я собираюсь принести обеты через месяц») при этом вовсе не тихая, а довольно агрессивная. Глаза сверкают ненавистью. Чуть что – размахивает кинжалом, отнюдь не бутафорским. Любитель киноцитат, Андерсон и здесь верен себе: внешность героини чётко списана с Умы Турман в «Криминальном чтиве». Причём цитата двухуровневая: в том же фильме Миа Воллес рассказывает, как снималась в сериале и играла «самую смертоносную в мире женщину с ножом».

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical Pictures

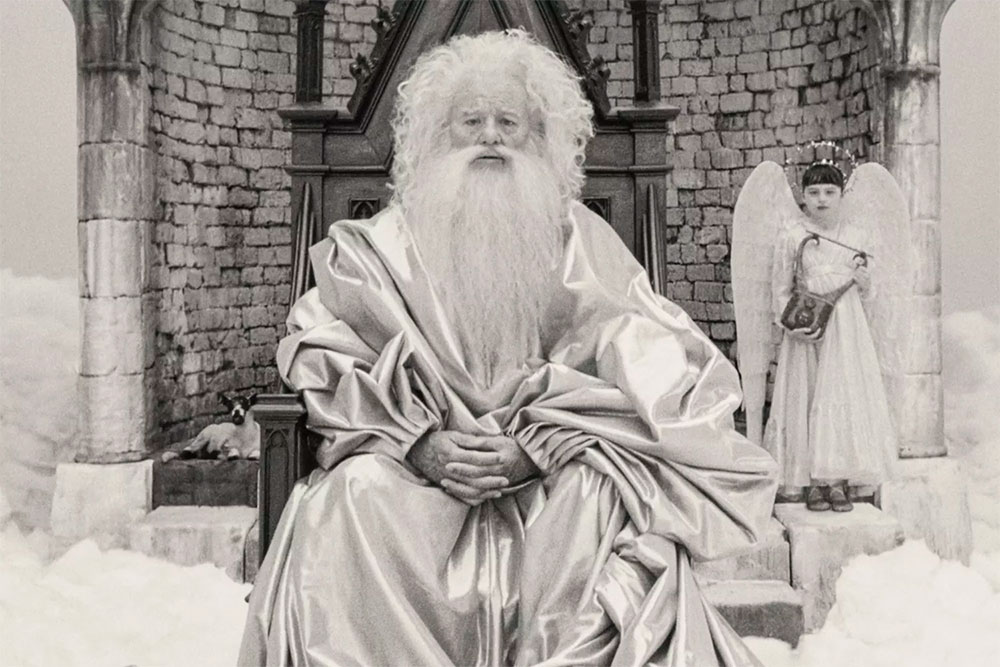

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical PicturesУ отца мир религии и без того вызывает ужас. Точнее, это нечто холодное и отвратительное, не имеющее к нему никакого отношения. Мрачные бессмысленные ритуалы, гробы, покойники, какие-то старухи со стеклянным взором... Сам он своей смерти не боится: у «властелина мира» столько врагов, что покушения и авиакатастрофы становятся обыденностью. Падения с высоты, огнестрельные ранения, шпионы и предатели на каждом шагу – просто часть его жизни. Поэтому странный взлохмаченный «Бог Отец» (Билл Мюррей), которого он наблюдает во время своих апокалиптических видений, при очередной потере сознания, кажется ему каким-то бессмысленным старым дедом. Вроде и обращается к нему, а говорит словно сам с собой какими-то странными цитатами из старых книг («Я отдал Сына Своего единородного»…). Герой даже почтительно уточняет: «Я знаю, это об Иисусе...», то есть «будьте добры, говорите попроще». Но его как будто не слышат.

Небеса, на которые отправляется главный герой, к слову, всякий раз показаны чёрно-белыми и совсем не райскими. Никакой храмовой эстетики, красоты, никакого ангельского пения и запаха ладана. Вместо церкви – словно развалины алтаря, что на фоне сладко-карамельной цветовой палитры и привычных «пряничных домиков» в кадрах Андерсона только усиливает эффект нереальности, безумия и мертвечины.

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical Pictures

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical PicturesНастроение то ли тюрьмы, то ли психбольницы, исходящее от привидевшегося герою образа Царствия Небесного, особенно чётко считывают поклонники режиссёра, знающие о его привычке к самоцитированию. Так, у Жа-жа Корда в сцене Суда неожиданно появляется борода, а сам «мистер пять процентов» становится фотографически похож на другого героя Андерсона, художника-психопата из «Французского вестника», которого тоже играл Бенисио дель Торо. Религия – признак душевного заболевания, как бы ненавязчиво намекает нам автор?

Вообще, если судить по его прежним фильмам, то Андерсон, конечно, антиклерикал. В «Поезде на Дарджилинг» (2007), где мать главных героев становится настоятельницей монастыря, её вера – всего лишь ширма, прикрытие для семейных скелетов в шкафу. Её «молитва» предстаёт как фарс, а её «человеколюбие» и «милосердие» – как бессмысленная вывеска, за которой просто холод и равнодушие, ведь эта женщина не способна испытывать чувства даже к собственным детям. Такая религия, как у этой матери, делает людей невменяемыми – вот главный вывод, который напрашивается.

В «Отеле “Гранд Будапешт”» (2014) отношение автора к Церкви – более лёгкое, беззлобное, подчёркнуто комедийное. Три сестрицы-монахини в чёрных одеждах скорее смешные, чем страшные, а мужской монастырь в горах – просто часть общего карнавала и шоу с переодеваниями. Самая бутафорская часть бутафории. Исповедальня, в которую главные герои умудряются втиснуться вдвоём, довершает образ Церкви как странного магического цирка. Сцена с переодеванием главных героев в монахов («Облачитесь и пойте!») напоминает «Похождения раввина Якова» с Луи де Фюнесом. Особенно смешно выглядит темнокожий индус Зеро в белоснежной рясе, мчащийся на санях по снежному склону.

Кадр из фильма «Отель “Гранд Будапешт”». Фото: American Empirical Pictures

Кадр из фильма «Отель “Гранд Будапешт”». Фото: American Empirical PicturesВ этом смысле «Финикийская схема» содержит весьма неожиданный для автора разворот религиозного вопроса. Комедия оборачивается настоящим духовным романом, в финале которого «мистер пять процентов» принимает решение стать католиком.

Причём дорогу к вере для мистера Корды, по версии Андерсона, открыла именно его… беспринципность. Как ни странно, именно тот факт, что господин Жа-жа был «беспринципной личностью», то есть не имел убеждений и «не чувствовал никаких обязательств перед правдой», сделал из него христианина. Просто потому, что этот человек имел способность меняться, когда это было очень нужно.

Атмосферу духовного путешествия, как и во многих картинах Андерсона, подчёркивают поезда – одна из самых многогранных кинометафор. Андерсон – поклонник Сатьяджита Рая (цитатами из последнего переполнен «Поезд на Дарджилинг») и в целом индийского кинематографа. Редкое индийское кино, начиная с «Песни дороги» Рая, обходится без поезда. Поезд как философская категория – символ движения, изменения, устремления в будущее. В картинах Андерсона тоже постоянно присутствуют поезда: герои половину времени «живут» в поезде, мчатся куда-то в вагонетках и на фуникулёрах, развлекаются игрушечными поездами… Именно в поезде дочь Жа-Жа Корды показывает первые признаки «оттаивания» и возвращения к человеческой жизни (когда после уговоров учителя-энтомолога соглашается – о ужас! – впервые в жизни в 21 год попробовать пиво).

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical Pictures

Кадр из фильма «Финикийская схема». Фото: American Empirical PicturesСтановится ясно, что режиссёр, в общем-то, не против веры и религии – он против предрассудков, которые отравляют людям жизнь. На английский язык слово «предрассудки» переводится как «excess baggage», «лишний багаж», что Андерсон любит обыгрывать в своих фильмах. В финале «Поезда на Дарджилинг» герои визуально избавляются от предрассудков, бросая на бегу винтажные отцовские чемоданы, чтобы успеть на экспресс. В «Финикийской схеме» отец просит дочь перед отправкой в путешествие оставить дома свой старый чемодан и взять у него новый.

Изменения, которые дальше происходят с Жа-Жа и Лиззл, по сути, разнонаправленные: первый как будто движется к институту Церкви, вторая, наоборот, – от. На каком-то их общем «экваторе» они встречаются: «вокзал для двоих».

«Я готов искренне верить в убеждения, противоположные своим личным», – заявляет мистер Корда в обосновании своего желания креститься. Иными словами, «сredo quia absurdum est». Оно же «сredibile quia ineptum» («достойно веры, ибо нелепо»). Причём и в этой ситуации он остаётся финансистом до мозга костей и подчёркивает, что «на 75%» делает это ради дочери: «Фидуциарная выгода»!

Церковь как институт при этом никак не оправдывается. Матушка-настоятельница по-прежнему интересуется только пачками купюр «на строительство трапезной», которые ей регулярно подносит господин Корда, и дела ей нет до его духовных поисков. Но, как говорил покойный протоиерей Димитрий Смирнов, «Церковь ведь не для того, чтобы в неё ходить, – это же не аптека, не магазин и даже не Большой театр». «Христианство – только в изменении».

Дальше разворачивается и вовсе библейский сюжет: «Если хочешь быть совершенным – пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф 19: 21). В конце концов любовь – это самопожертвование, на которое ради любимого человека идёшь с радостью.