В СССР стихи и переводы Величанского распространялись самиздатом, после перестройки вышло несколько сборников, напечатанных за свой счёт, и только сейчас имя «замолчанного» поэта начинает появляться перед читателями, для многих из которых он долгие годы оставался лишь автором строк к песне Татьяны и Сергея Никитиных «Под музыку Вивальди».

К 85-летию со дня рождения и 35-летию со дня смерти Величанского корреспондент «Стола» поговорила с его другом – искусствоведом, ректором Свято-Филаретовского института Александром Копировским – о судьбе, творчестве и трагическом мироощущении поэта.

– Понимаю, что этот вопрос звучит банально, но, как вам кажется, почему, несмотря на глубину поэзии, уникальный стиль, оригинальность тем, для большинства Александр Леонидович Величанский остаётся прежде всего автором слов к песне «Под музыку Вивальди»? А многие и этого не знают, считая, что она никитинская…

– Он сам удивлялся такой популярности этой песни, не считал этот текст своим лучшим произведением, своей визитной карточкой. Конечно, у него есть другие, более значительные вещи. А эта песня при всём её очаровании, замечательной музыке, бардовском никитинском исполнении не его лицо.

Мне кажется, она стала столь популярной потому, что она легко воспринимается, не ставит перед серьёзными вопросами. Это отнюдь не поверхностное стихотворение, только ласкающее слух, а серьёзная вещь, в ней есть какая-то особая чистота, нежная грусть. Но чтобы воспринимать что-то более глубокое (а поэзия Величанского именно такова) – нужна открытость к глубине, а не отталкивание от неё. Мы же сейчас и живём в эпоху смерти искусства, смерти литературы, смерти романа, смерти читателя…

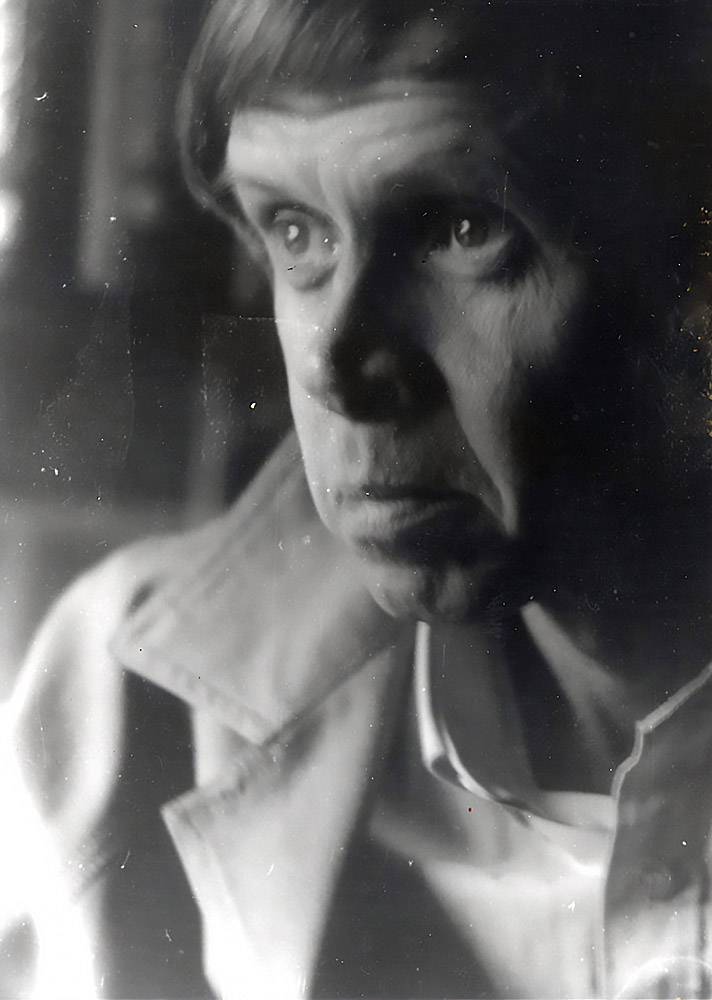

Александр Величанский с мамой. Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский с мамой. Фото: из архива А. Копировского– Смерти автора…

– Совершенно верно. При том что понятие «смерть искусства» давно уже не эмоциональный возглас, а термин философии искусства. Этот период начался со «смерти Бога» у Ницше. Понятно, что нужно уточнение – в каком смысле искусство умерло? В каком-то смысле, конечно, умерло. Но, вообще говоря, ему помогали умирать – бросали «с парохода современности» (Маяковский), стремились от него отгородиться. Но одно дело – Малевич и его последователи, которые хотели всё свести к нулю, а другое, например Александр Андреевич Иванов, автор «Явления Христа народу». Он был плоть от плоти Академии художеств, но пришёл к выводу, что нужно совсем другое. Он опередил своё время в знаменитых «библейских эскизах», но пришёл не к условности, за которой ничего не стоит, не к отрицанию традиции, а к её преображению. Но восприятие таких произведений требует ухода от мгновенных эмоциональных реакций. Поэтому я думаю, что любые серьёзные, глубокие вещи, а у Величанского их очень много, сейчас не слишком актуальны.

– Александр Леонидович болезненно воспринимал то, что для многих стал автором одной песни?

– Насколько я могу судить, нет. Он не страдал на эту тему. Я как-то не замечал у него болезненной тяги к публике. У него была какая-то небольшая аудитория. Он самиздатом печатал свои книжечки на папиросной бумаге. Для него было важно высказаться в стихах и знать, что его слышат и читают. При жизни он совсем немного книг издал – и все за свой счёт.

– Как вы познакомились?

– Я учился в МГУ, получал второе высшее образование, искусствоведческое. И мне одна моя сокурсница говорит: «У меня дома Величанский будет читать свою поэму». И предложила пойти к ней послушать его. А для меня это был пустой звук: я такого имени не знал и даже «Вивальди» не знал. И я думаю: «С какой стати? Я классику люблю! Зачем мне эти современные поэты?». Ни Евтушенко, ни Вознесенский и т.п. меня никогда не привлекали. Но она меня купила тем, что сказала: «Он просил, чтобы был кто-то от церкви». На тот момент я был на седьмом году после сознательного крещения. То есть официально в церкви я был никто. Но я выпятил грудь и сказал: «Да, конечно!» – решив, что вытерплю любого современного поэта, если ему нужно, чтобы был «кто-то от церкви».

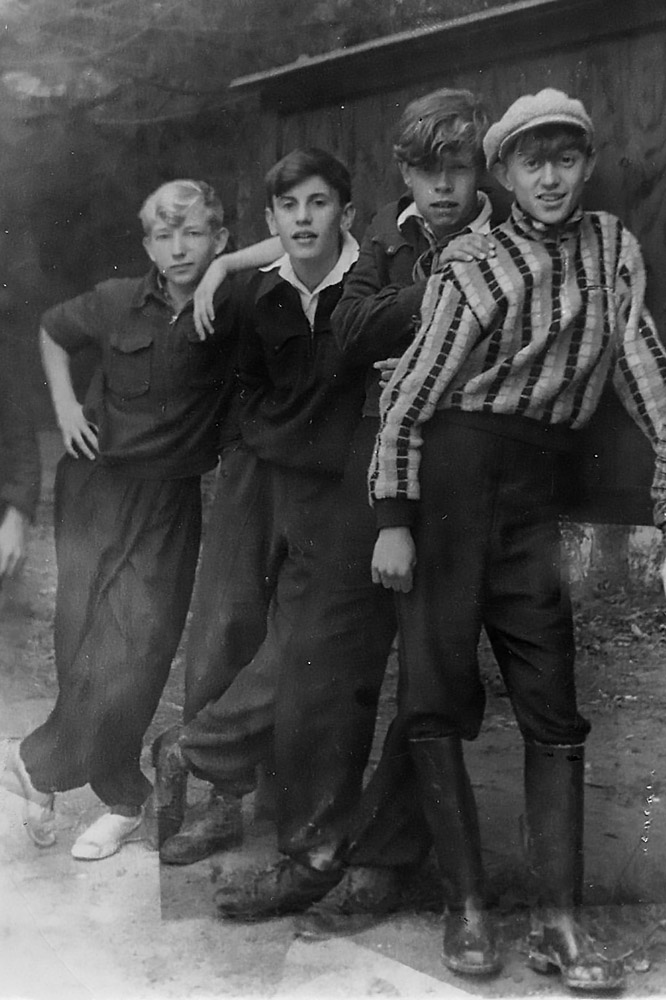

Александр Величанский (второй справа). Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский (второй справа). Фото: из архива А. КопировскогоПрихожу, и ко мне выходит человек с совершенно «непоэтическим» лицом – никакого мечтательного взгляда, вид немножко помятый, голос с хрипотцой, прокуренный, свитер с длинными рукавами. Но вот он начал читать. И сразу первая же строфа:

Обкатанный веками –

почти что невесом –

я – говорящий камень,

который знает всё.

Но всуе бормотанье,

уж лучше б был я нем:

заветнейшие тайны

как раз известны всем,

– заставила меня буквально открыть рот. Ничего себе! Все четыреста двенадцать строф поэмы «Помолвка» я просидел не шелохнувшись. Поэма была о датском философе Кьеркегоре, но не о его философии, а о его судьбе, его неудачной любви – как он разорвал помолвку с любимой женщиной ради «помолвки с Богом». Там не было ни одной фальшивой ноты! Одно слово органично вытекало из другого. Я не много тогда ещё читал стихов, но всё-таки классику знал, с огромным удовольствием «впитывал» Пушкина, Тютчева, Блока. И вдруг услышал что-то, созвучное им: замечательные, удивительные открытия, даже откровения. Ведь это и есть поэзия, когда автор не просто излагает в рифму то, что и без него понятно, а открывает новое.

Александр Величанский в юности. Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский в юности. Фото: из архива А. Копировского– Какая аудитория была у Величанского тогда и какая она сейчас?

– Кроме того выступления с чтением «Помолвки» я лично не помню случаев, чтобы Саша читал стихи в большом кругу, хотя слышал, что такое бывало. Некоторые записи этих выступлений сохранились. Зато благодарными слушателями и читателями были его близкие люди. Прежде всего жена Лиза (вдова поэта Елизавета Давидовна Горжевская. – Прим. ред) – не только муза, но прежде всего родной человек, который его понимает. И это было понимание, что называется, на равных. Она же помогала готовить его стихи к изданию. Все изданные его книги, особенно двухтомник «Пепел слов», – плоды её труда.

Александр Величанский, Лиза и Володя Севрюгин. Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский, Лиза и Володя Севрюгин. Фото: из архива А. КопировскогоЕго стихи нужно читать серьёзно, с погружением. Потому что основа поэзии Величанского – предельная, абсолютная искренность, которая, будучи помноженной на талант и мастерскую работу над словом, часто приводила к настоящему прорыву. При определённой дрессировке любой образованный человек что-нибудь приличное в рифму и определённым размером напишет, но до прорыва доходят очень немногие …

– А кто читает Величанского сегодня?

– Могу поручиться лишь за то, что его уже много лет читают, слушают записи, поют песни на его стихи в нашем Преображенском братстве и Свято-Филаретовском институте. Наверняка где-то ещё есть отдельные его читатели, может быть, даже какие-то кружки, круги. Я об этом не знаю. Но если вдруг они откликнутся на нашу публикацию, мы будем счастливы. Я старался как можно чаще читать его стихи нашим братчикам. Мы несколько раз устраивали большие вечера его поэзии, концерты. Но фестивалей Величанского, насколько я знаю, нет. Регулярно у нас в институте проходит только панихида в день его кончины – 10 августа. Точнее, уже несколько лет это не панихида, а лития. В какой-то момент мы подумали: что это мы всё молимся о его упокоении? Неужели Господь его не упокоил? Он в духовном смысле не фальшивил. Замечательный артист Сергей Юрский, например, считал категорию «чистый звук» едва ли не лучшим определением человека. А не только поэзия, но и отношение к людям у Саши было по-настоящему чистыми. С ним всегда было легко общаться, он был настоящим другом. Разница по отношению к другому в его возрасте, образовании, положении никогда не имела для него значения.

Совсем недавно для меня было большим утешением, что во время выезда одного из наших малых братств на ежегодный собор, во время богослужений в трёх проповедях прозвучали цитаты из стихов Величанского. Причём из них моя была только одна. Думаю, он был бы очень рад тому, что его стихи звучат – в определённом смысле – с церковного амвона. Пусть и в небольших храмах. Когда он, готовясь в конце 70-х читать «Помолвку», просил, чтобы был «кто-то от церкви», он хотел, чтобы церковь его услышала. Этот процесс начался.

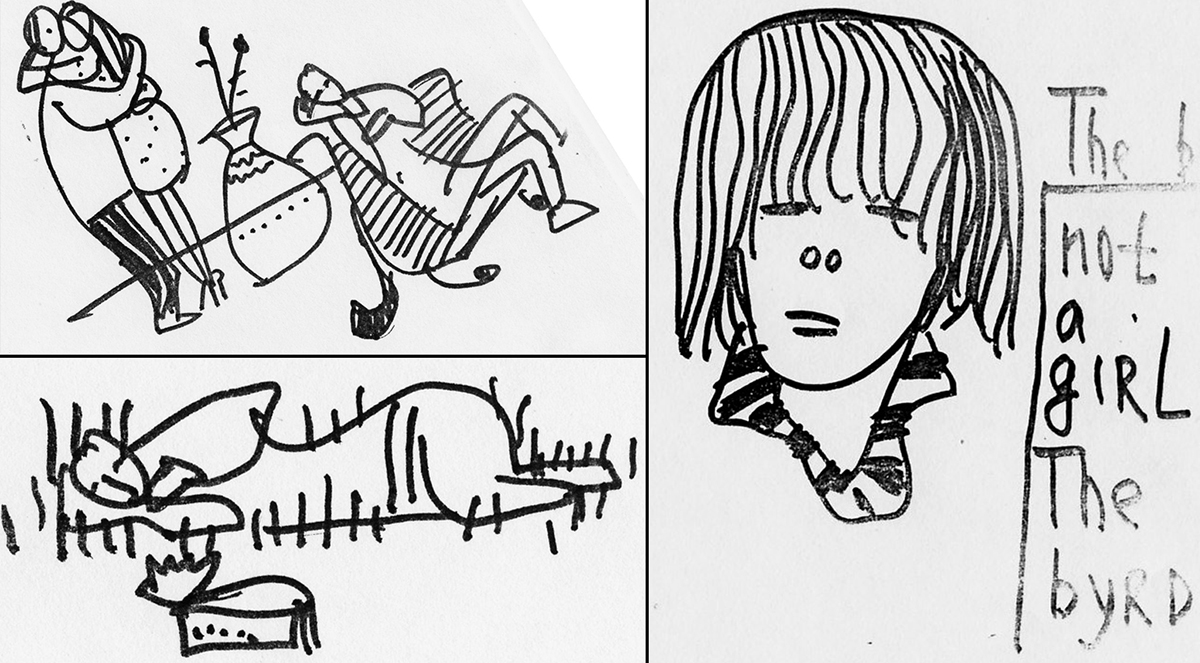

Рисунки Александра Величанского. Фото: из архива А. Копировского

Рисунки Александра Величанского. Фото: из архива А. Копировского– Я правильно понимаю, что серьёзных литературоведческих трудов о творчестве Величанского до сих пор нет, а его биография практически не изучена? На всех сайтах с его стихами чуть ли не слово в слово перепечатывается то же самое, что есть в Википедии.

– Есть хорошая статья Владислава Кулакова. Но это, насколько мне известно, единственная серьёзная аналитика. А вот чтобы кто-то занялся всерьёз... Наверное, не время сейчас. И нет сил.

– Ещё есть замечательная Стэнфордская лекция Ольги Седаковой, где она разбирает стихи Величанского как музыку. Как вам, кстати, такой подход?

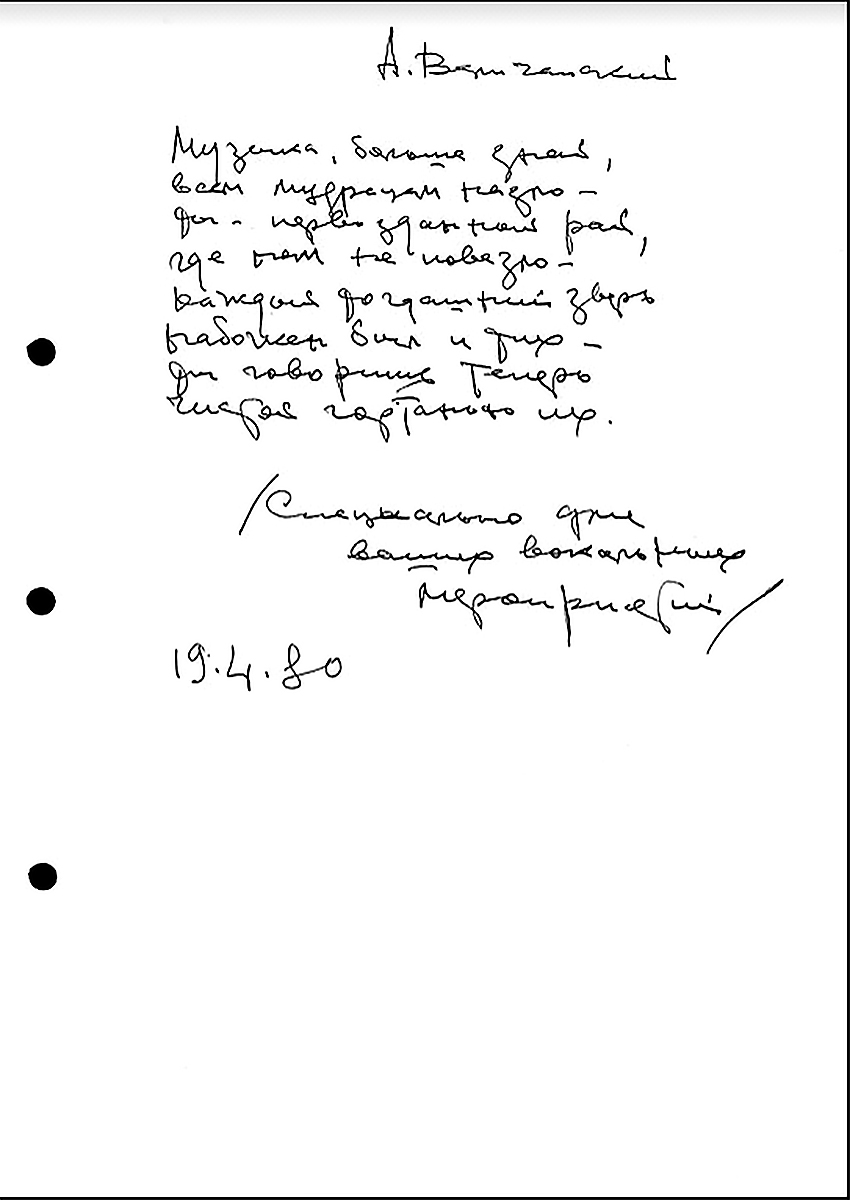

– Это, конечно, правильно. Для Ольги Александровны это подход совершенно естественный, одна из её книг так и называется – «Музыка». И для самого Александра образ музыки был очень важным. Вот, например, его стихотворение:

Музыка, больше знай –

Всем мудрецам назло.

Ты – первозданный рай,

Где нам не повезло –

Каждый тогдашний зверь

Набожен был и тих –

Ты говоришь теперь

Чистой гортанью их.

Стихи с автографом Александра Величанского. Фото: из архива А. Копировского

Стихи с автографом Александра Величанского. Фото: из архива А. КопировскогоТо есть звуки в первозданном раю – это не рычание и не мычание, а пение райских зверей. Сильный ход, ведь правда?

Но, конечно, это подход не исчерпывающий. Потому что у Величанского красота неотрывна от содержания. Часто оно бывает настолько шокирующим, что, казалось бы, какая тут поэзия:

Слесарю, что выпив лишку,

ночь проспал в снегу,

ампутировали пару

тароватых рук:

«Уж не то слесарить, падло,

нечем выпить, друг».

Это написал тот же, кто написал про музыку Вивальди! Потому что его поэзия часто рождается из трагедии жизни и боли не только человека, но и всякой твари – где бы она ни была увидена и услышана.

Александр Величанский (справа) в армии. Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский (справа) в армии. Фото: из архива А. КопировскогоЕсли взглянуть на его армейские фотографии, трудно представить, что такой человек может писать настоящие стихи. И в то же время уже его армейские стихи были отнюдь не тривиальными:

Сегодня возили гравий.

И завтра –

возили гравий.

Сегодня в карты играли,

и завтра –

в карты играли.

А девочки шлют фотографии,

и службы проходит срок.

Вот скоро покончим с гравием

и будем возить

песок.

– Хочу поговорить об Александре Леонидовиче как о переводчике. В советское время для многих поэтов это была ниша, в которой можно было укрыться, имея официальную профессию и заработок. Но чем это было для Величанского, ведь его переводы при жизни не публиковались? Это был какой-то способ уйти от реальности, отшельничество?

– Нет. Это совершенно нормальная область поэтического творчества. Хотя он сам, кстати, иронизировал над своими переводами:

Перевод – тот свет оригинала,

где наречий тени и созвучий.

Тени мечутся невнятностью своей,

недовоплощённостью созданья.

На печальном этом перевозе

ваш слуга работает Хароном.

По утрам, напившись чаю, он

погружает вёсла в Ахерон

и мешает воду с отраженьем.

То есть он о себе говорит, что он как будто убивает стихи, перевозя их «на тот свет». Но настоящий перевод – это фактически новое стихотворение. Нельзя адекватно один к одному перевести Пушкина на китайский язык, разве что сухим подстрочником. Так же как Эмили Диккинсон на русский. Это уже будет Эмили плюс.

Чай после литии в СФИ. Фото: из архива А. Копировского

Чай после литии в СФИ. Фото: из архива А. Копировского– То есть для него это был своеобразный диалог с зарубежными поэтами?

– Для него это было творчество. Он вводил зарубежного поэта в русский язык, расширяя тем самым этот язык. А с другой стороны, он сам как бы входил в этого поэта и «расширялся» с его помощью. Какой там «тот свет оригинала»! То, как он переводил Шекспира или американскую поэтессу Эмили Дикинсон, – это просто сказка! В 1998 году в издательстве «Радуга» вышла трагедия Шекспира «Юлий Цезарь». Там четыре перевода: прозаический Карамзина и три стихотворных – Фета, Зенкевича и Величанского, предваряемые текстом самого Шекспира. И видно, как Величанский старался в некоторых местах найти в русском языке какие-то аналоги звучанию английской речи. Например, в акте 3, сцена 2, где народ кричит, требуя прочитать завещание Цезаря: «The will, the will! We will here Caesar's will!». Здесь игра слов, основанная на полном созвучии слов «завещание» (буквально – «воля») и модального глагола will. Величанский, единственный из переводчиков, передал это не только многократным повторением одного и того же слова, но нашёл и близкое ему, да ещё с архаикой в произношении. Это должно было напомнить о том, что английский язык Шекспира – всё-таки XVI, а не ХХ века: «Вещай, вещай, вещай нам завещанье!».

– Александр Леонидович писал: «Вот увидишь – умрёшь, и тебя поймут. Станет правдою ложь через пять минут». Как вы считаете, его поняли?

– Кто его внимательно читает, тот его понял. Его невозможно не понять.

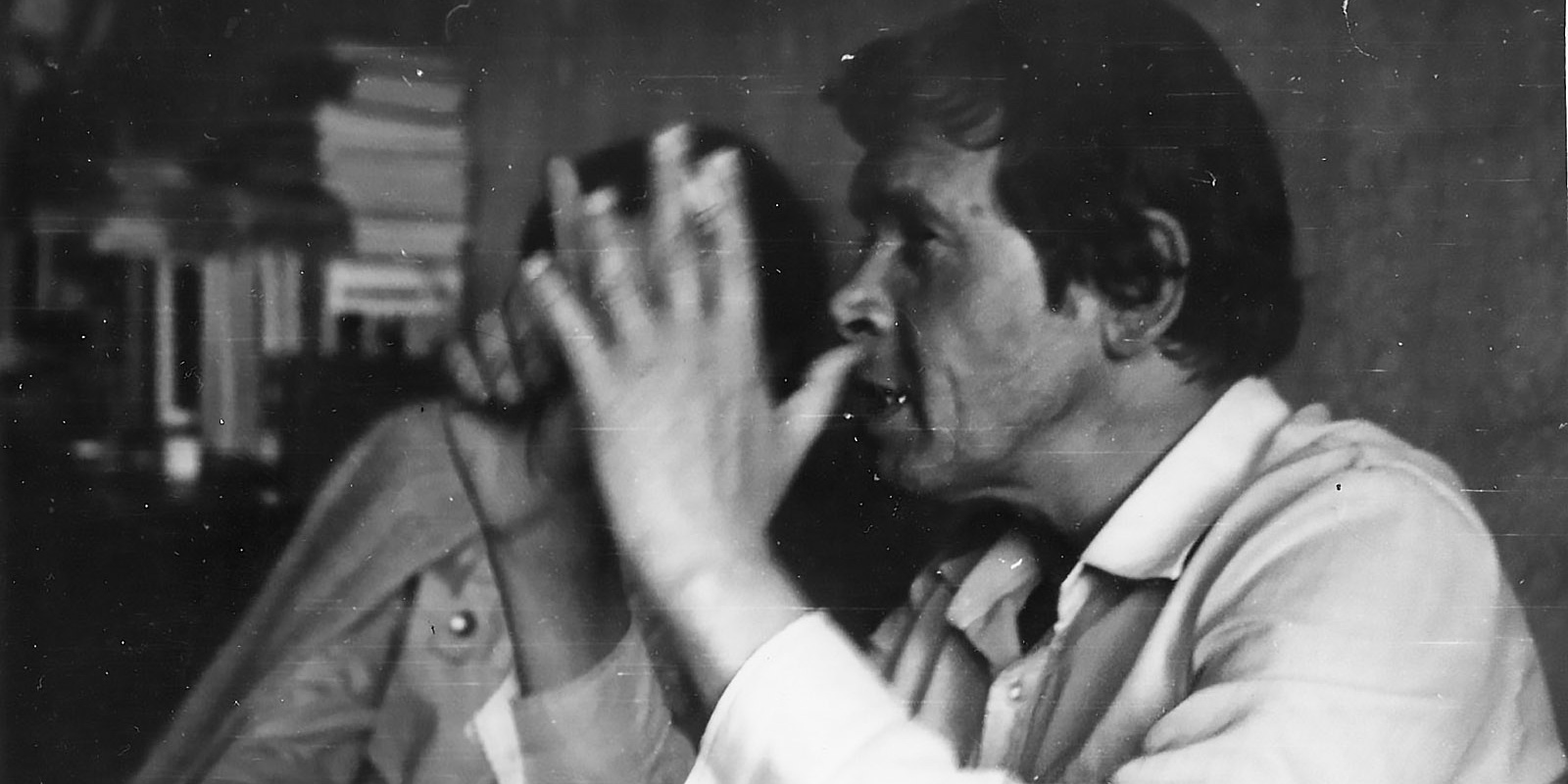

Александр Величанский. Фото: из архива А. Копировского

Александр Величанский. Фото: из архива А. Копировского– Александр Леонидович замечательно ответил Твардовскому, когда его стихи первый и единственный раз в советские годы опубликовали в «Новом мире». Когда Твардовский сказал: «Простые люди этих стихов не поймут», – он ответил: «Может быть, их дети поймут».

– Так и получается. Только не в массовом масштабе. Но это и не должно быть массовым. Поэзия – это, прошу прощения, штучный товар. Те дети, о которых Саша говорил, уже давно выросли. У него есть читатели, есть и будут. А то, что он не понят… Мало кто понимал поэтов при их жизни, да ещё в советское время. У Марины Цветаевой есть удивительные строки: «В сем христианнейшем из миров / Поэты – жиды!». Их часто неправильно понимают, думают, что поэты – это евреи: Мандельштам, Пастернак, вот Александр Величанский наполовину. Но значение этих слов по контексту совершенно другое: «поэты – жиды» – в смысле отверженные, непонятые и не принятые в этом мире люди. Они в некотором смысле и сами себе не рады. Потому что нести и реализовывать полученный как дар огромный талант очень трудно, и часто они этого не выдерживают. Но не в этом дело. Дело в звуке и слове. Вот в таком:

Оно слетело с уст, и

из первозданных вод

явились слитки, сгустки

первоначальных нот,

и в космосе тенистом

семь дней – широкоскул –

пел, наполняясь смыслом,

первоначальный гул.

Сотворение мира в нескольких строчках…