Ирина Одоевцева прежде всего известна своими мемуарами «На берегах Невы» и «На берегах Сены», благодаря которым читатель может погрузиться в мир Серебряного века. Из «маленькой поэтессы с огромным бантом» она стала любимой ученицей Николая Гумилёва, а слава о её стихах разнеслась по всему послереволюционному Петрограду.

Из Франции в холодный Петроград

26 августа 1958 года умер муж Ирины Одоевцевой Георгий Иванов. Супруги жили в пансионе для одиноких пожилых людей в городе Йер на юге Франции. После его кончины Одоевцева переехала в Ганьи, в дом престарелых. Всё, что её окружало, – это небольшая комната в пансионате. «Больше писать не буду», – сказала Ирина Одоевцева своему другу Юрию Терапиано, но не сдержала своего слова. К тому времени она написала уже много стихов, баллад и прозаических произведений. Но вдруг её осенило – надо написать о своей молодости, о тех, кого хорошо знала и с кем часто общалась, знаменитых поэтах Серебряного века, которых ей выпало счастье знать. И вот, по словам исследовательницы её творчества Эллы Бобровой, Одоевцева переносится из маленькой комнаты в просторный послереволюционный Петроград, возвращается домой на Бассейную, 60, в институт «Живое слово»… Так родилась первая книга воспоминаний «На берегах Невы», когда «земную жизнь пройдя до середины» и перешагнув через неё, она возвращается в свой рай. Память рисует ей послереволюционный Петроград, Николая Гумилёва, «Живое слово». И вот она, не леди почтенного возраста, а молодая и ещё очень неопытная девушка, стоит в очереди на запись на поэтические курсы. Показывает свою трудовую книжку, но «товарищ» отстраняет книжку со словами:

– Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. …Приняты, обучайтесь на здоровье, поздравляю, товарищ!

Это было в ноябре 1918 года.

Дружба начинается с удара

Голодный, холодный Петроград. Одоевцева возвращается с занятий к себе домой на Бассейную, 60. Её семья приобрела просторную квартиру, где был кабинет с камином, по тем временам большая роскошь. Девушка вся в предвосхищении – на следующем занятии будут разбирать её стихотворение. Придёт сам Николай Гумилёв! Конечно, он похвалит её творчество, и это придаст ей уверенности в правильности выбора, ведь с самого детства она мечтала стать поэтом и только поэтом! Он будет поражён.

– Поздравляю вас! – и все зааплодируют.

Это были грёзы, сравнимые с мечтой Петрарки о венчании с Лаурой, – так описывает Одоевцева своё состояние перед предстоящей встречей с Гумилёвым.

– Гумилёв и предполагать не может какие среди нас таланты. И, главное, какой талант я!

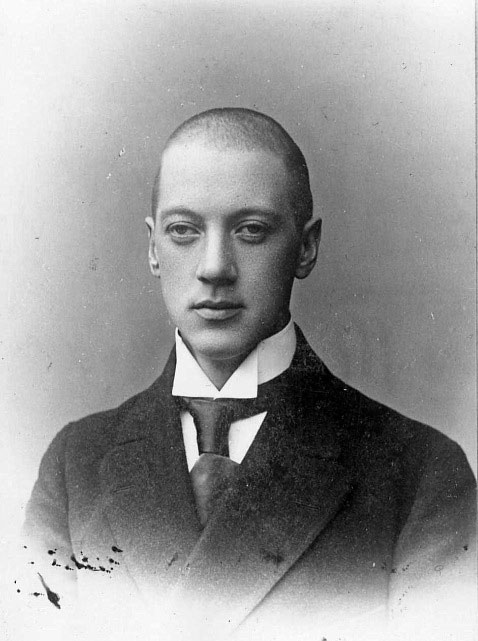

Николай Гумилёв. Фото: общественное достояние

Николай Гумилёв. Фото: общественное достояниеНа тот момент у стихов Ирины Одоевцевой уже были свои поклонники.

– Я поражён, – скажет он, – это стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним. …Поздравляю вас.

Реальность оказалась куда строже.

Николай Гумилёв нещадно раскритиковал стихи молодой поэтессы, отчего Ирина Одоевцева решила, что больше никогда не будет писать, и записалась на кинокурсы, так как «с поэзией покончено раз и навсегда!». Но поэтический дар в ней не умер, и сами собой у неё родились строчки:

Нет, я не буду знаменита,

Меня не увенчает слава.

Я как на сан архимандрита

На это не имею права.

Ни Гумилёв, ни злая пресса

Не назовут меня талантом,

Я маленькая поэтесса

С огромным бантом.

Как-то, идя на кинокурсы, которые ей не очень нравились, Ирина свернула в сторону института «Живое слово» и встретила там своих хохочущих друзей и Гумилёва. Как оказалось, публика смеялась над Гумилёвым. После, прочитав другое стихотворение Одоевцевой, Гумилёв, наоборот, сильно похвалил её, по словам поэтессы – даже слишком. Но это воскресило её веру в свой поэтический дар. Так началась дружба Ирины Одоевцевой с Николаем Гумилёвым, если их отношения можно назвать дружбой. Ведь дружба, по мнению Ирины Одоевцевой, предполагает равенство, а равенства между ними не было и быть не могло, «хотя Гумилёв в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий и незаменимый друг». Мэтр был влюблён в свою ученицу, но ей как мужчина он не нравился, признавалась Одоевцева в интервью Анне Колоницкой спустя много лет. Несмотря на это, Гумилёв говорил: «Одоевцева – моя ученица». Поверял ей свои сердечные тайны и познакомил со многими поэтами Серебряного века, в том числе и с Георгием Ивановым, за которого она и вышла замуж.

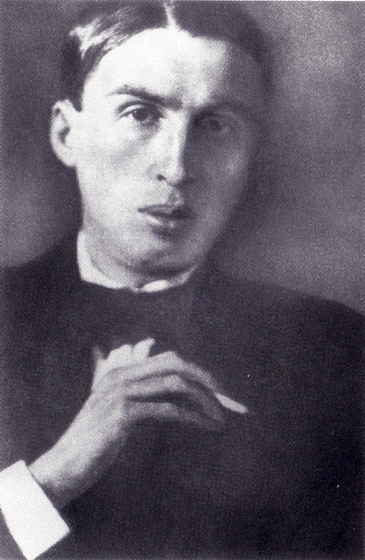

Георгий Иванов. Фото: общественное достояние

Георгий Иванов. Фото: общественное достояниеБаллада о толчёном стекле

Прошло чуть больше года после того «позорного дня», как Ирина Одоевцева действительно стала знаменитой. 30 апреля 1920 года она прочитала свою «Балладу о толчёном стекле» на приёме у Гумилёва, где собрались Николай Оцуп, Всеволод Рождественский и Георгий Иванов по случаю приезда Андрея Белого. Баллада повествует о том, как бывший солдат, а теперь владелец лавки, ради увеличения количества товара подмешал в соль толчёное стекло, из-за чего умерло семеро его покупателей, а солдата убила нечистая сила.

– Это то, что сейчас нужно, – воскликнул Георгий Иванов. – Современная баллада! Какое широкое эпическое дыхание, как всё просто и точно!

«Балладу о толчёном стекле» уже много позже хвалил поэт Евгений Евтушенко, говоривший, что в этой балладе развёрнута одна из самых пронзительных метафор революции, коварно обещавшей людям мир, свободу и богатство. Евтушенко сравнил балладу с поэмой Блока «Двенадцать», отметив, что если у Блока жестокость – некая стихия, то в «Толчёном стекле» это расчёт. «Тут новый этап революции, и он пострашнее, чем романтизированный разгул стихии, своим очевидным, ничем не прикрытым изуверством. Так лодыри и пьяницы в деревнях, оказавшиеся в нищете из-за собственной лености и сивушности, “раскулачивали” трудолюбивых и потому зажиточных крестьян, чтобы заполучить их скот и избы, а соседи по коммуналкам в городах не гнушались доносами друг на друга, лишь бы прихватить жилплощадь, освобождавшуюся после арестов», – говорил Евтушенко.

Славы «Толчёному стеклу» добавила статья в «Красной газете», писавшей, что «изящная поэтесса в талантливой балладе возвела клевету на красноармейца, обвиняя его в подмешивании стекла к продаваемой им соли», то есть в двойном преступлении – «мешочничестве» и посягательстве на жизнь граждан. Конечно, для молодой поэтессы баллада могла «прекратить раз и навсегда ее зловредную деятельность – даже вместе с жизнью. …Но мы по своему легкомыслию даже не подумали об этом», – заключает Ирина Одоевцева.

«Баллада о толчёном стекле» вошла в сборник стихов «Двор чудес», который был издан в Петрограде в 1922 году.

Свидетель рождения шедевра

Конечно, об отношениях Ирины Одоевцевой и Николая Гумилёва поползли сплетни, якобы он признался ей в любви, что проникло в критическую статью литературного критика Эриха Голлербаха. Николай Гумилёв хотя и был, скорее всего, влюблён в Ирину Одоевцеву, но никаких признаний и предложений ей он не делал, лишь посвящал ей стихотворения и как-то подарил альбом для стихов. Своё знаменитое стихотворение «Заблудившийся трамвай» он тоже хотел посвятить Одоевцевой, но она запротестовала, чтобы не подогревать разгулявшиеся сплетни. Тем не менее ей посчастливилось слышать от поэта откровение о рождении шедевра. «Я и сейчас не понимаю, как это произошло, – рассказывал ей Гумилёв, – я шёл по мосту через Неву – заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня близко пролетел трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился, меня вдруг что-то пронзило, осенило. Я сразу нашёл первую строфу, как будто получил её готовой, а не сам сочинил…

Шёл я по улице незнакомой

И вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,

Передо мною летел трамвай.

Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение.

Как я вскочил на его подножку,

Было загадкою для меня,

В воздухе огненную дорожку

Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей тёмной, крылатой,

Он заблудился в бездне времён…

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон!

Поздно. Уж мы обогнули стену,

Мы проскочили сквозь рощу пальм,

Через Неву, через Нил и Сену

Мы прогремели по трём мостам».

«Это совсем не похоже на его прежние стихи, – заключает Ирина Одоевцева. – Это что-то совсем новое, ещё небывалое. Я поражена, но он и сам поражён не меньше меня. “Это ведь почти чудо”, – говорит Гумилёв, и я согласна с ним. Все пятнадцать строф сочинены в одно утро, без изменений и поправок. – Мой “Трамвай” – магическое стихотворение».

«Не только поднялся вверх по лестнице, но даже через семь ступеней перемахнул, – говорит Гумилёв Одоевцевой. – Надеюсь всё же, что мне удастся ещё перемахнуть через семь ступеней. Конечно, не сегодня и не завтра, а через полгода или год – ведь “великое рождается не часто”».

«Через полгода…», – сказал он весной 1921-го, а 3 августа Николая Гумилёва арестовали, обвинив в заговоре. Смертный приговор привели в исполнение 26 августа. В этом стихотворении у Гумилёва есть и о своём конце:

Фото из следственного дела Николая Гумилёва. Фото: общественное достояние

Фото из следственного дела Николая Гумилёва. Фото: общественное достояниеВ красной рубашке с лицом, как вымя,

Голову срезал палач и мне,

Она лежала вместе с другими

Здесь в ящике скользком, на самом дне.

Явление Гумилёва

Несмотря на желание прожить девяносто лет – не меньше, Николай Гумилёв и раньше предчувствовал свой скорый уход. В годовщину рождения Лермонтова он позвал Ирину Одоевцеву в Знаменскую церковь, где заказал панихиду по писателю и рассказал своей подруге: «Совсем недавно… я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев – не больше. И что я очень страшно умру. И я снова заснул. Но с тех пор нет-нет да и вспомню то страшное ощущение».

– Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил» сказал «Николай»? – спросил он, когда они были у него дома после панихиды.

Ирина Одоевцева качает головой.

– Ну значит, я ослышался, мне почудилось. Но мне с той минуты, как мне послышалось «Николай» вместо «Михаил», все не по себе.

Это было 15 октября 1920 года. Полугодом ранее Одоевцева случайно по дороге домой зашла к Гумилёву, и он завёл с ней похожий разговор. «Давайте пообещаем друг другу, что кто из нас первый умрёт, явится другому и всё-всё расскажет, что там».

Гумилев явился.

«Через несколько дней после его расстрела я видела сон, который хотя и отдалённо, но мог быть принят за исполнение обещания. За ответ». Тогда Ирина Одоевцева написала стихотворение об этом сне:

Мы прочли о смерти его,

Плакали громко другие.

Не сказала я ничего,

И глаза мои были сухие.

А ночью пришёл он во сне

Из гроба и мира иного ко мне,

В чёрном старом своём пиджаке,

С белой книгой в тонкой руке.

И сказал мне: «Плакать не надо,

Хорошо, что не плакали вы.

В синем раю такая прохлада,

И воздух тихий такой,

И деревья шумят надо мной,

Как деревья Летнего сада.

Несостоявшаяся встреча

3 августа 1921 года, в среду, арестовали не только Николая Гумилёва. Среди арестованных были «обитатели» Дома искусств, в том числе и Михаил Лозинский, который хорошо был знаком с Ириной Одоевцевой. Их всех сутки продержали на Гороховой, 2, потом отпустили, убедившись, что они не причастны к заговору. Среди них могла оказаться и сама Ирина Одоевцева. Возможно, об этом был бы написан целый раздел «На берегах Невы», её личная история могла бы совершить крутой вираж. Ирина Одоевцева с Георгием Ивановым хотели навестить Гумилёва, но не успели. Всё, что они увидели, – служебный автомобиль у подъезда, в котором его и увезли.

Заканчиваются воспоминания «На берегах Невы» на том, что Георгий Иванов и Ирина Одоевцева уже точно решили «навсегда» покинуть Россию. Конечно, невеста Георгия Иванова вовсе не предполагала, какой подарок ей готовит старость: что она снова окажется на берегах Невы, поселится недалеко от Дома искусств и отойдёт с миром в своём родном городе. А главное – сбудется её давняя мечта: она обретёт русского читателя!