Есть какой-то особый Божий промысел в том, что именно еврейскому юноше с самой еврейской фамилией на свете открылись самые сокровенные тайны северной русской красоты. Левитан не был верующим человеком – ни иудеем, ни православным христианином, но именно на его холстах современники вдруг среди неброских русских церквей увидели «божественное нечто, разлитое во всём, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддаётся разуму, анализу, а постигается любовью».

Как писал Александр Бенуа, «лишь с появлением картин Левитана» он поверил в красоту, а не в «красоты» русской природы: «Оказалось, что прекрасен холодный свод её неба, прекрасны её сумерки, алое зарево закатного солнца и бурые весенние реки, прекрасны все отношения её особенных красок...».

Но не только в пейзажах Левитана, но и в самом художнике люди порой находили ту самую глубокую духовную красоту и добросердечие, благодаря которым Поленов писал с него Спасителя для своего полотна «Христос и грешница». Фёдор Шаляпин так описывал художника: «Удивительно душевный, простой, задумчиво-добрый человек, который поражал всякого своим замечательным лицом и чуткими вдумчивыми глазами, в которых светилась редкая и до крайности чуткая поэтическая душа».

Мало кто догадывался, что за этими глазами скрывается столько тоски и горя, что сломали бы любого другого.

* * *

Исаак Левитан родился 18 августа (30 августа по старому стилю) 1860 года на западной окраине России – в местечке Кибарты (ныне это территория Литвы) – в бедной, но интеллигентной еврейской семье. Дед его был раввином, отец же, также получивший религиозное образование, решил сделать светскую карьеру. И начал работать переводчиком с французского языка – сначала в Ковно, где был французский завод. Всё было хорошо, пока завод не обанкротился, и Левитаны стали часто переезжать с места на место в поисках лучшей работы. Поэтому дети – а их в семье было четверо (две девочки –Тереза и Эмма – и двое мальчиков – Адольф и Исаак) – получили домашнее образование.

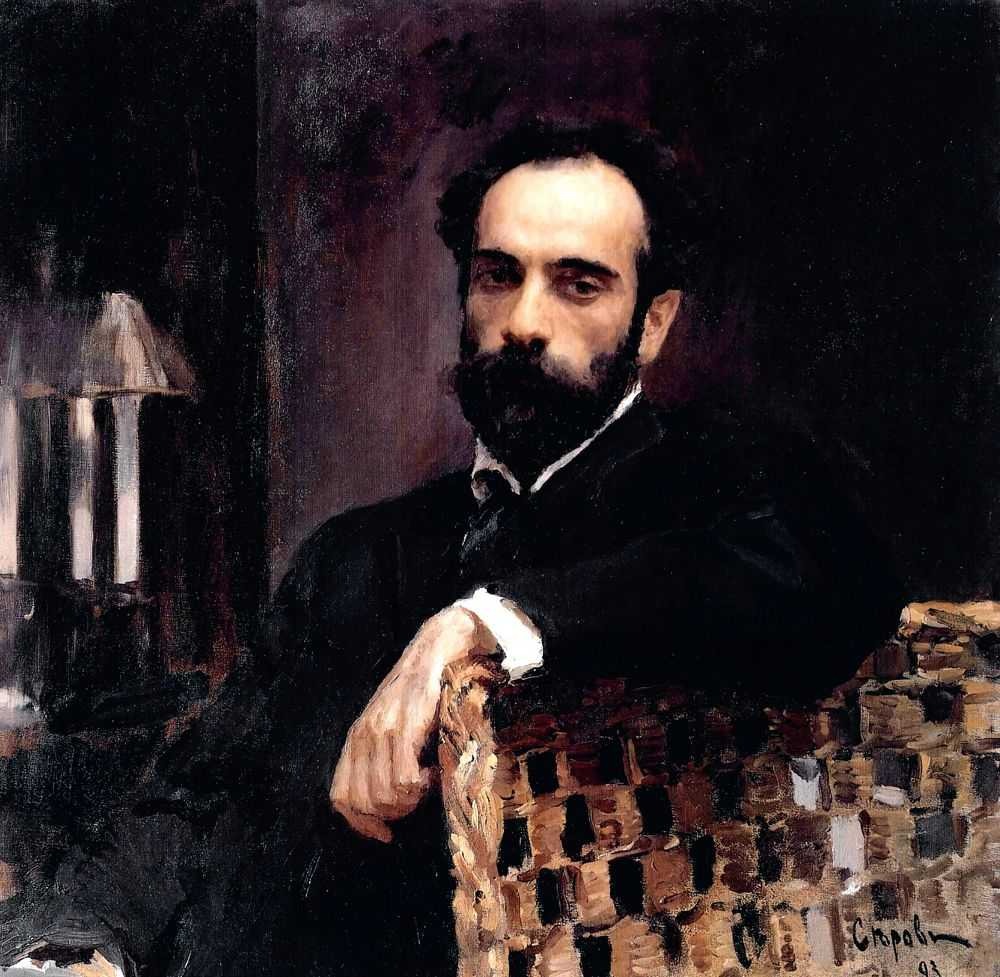

Портрет Исаака Левитана кисти В. Серова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет Исаака Левитана кисти В. Серова. Фото: Государственная Третьяковская галереяВ 1870 году Левитаны переехали в Москву, где Адольф поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Позже он станет художником-иллюстратором в журналах, а при советской власти поселился в Крыму и стал рисовать портреты вождей. Через три года по его стопам пошёл и младший Исаак.

Годы обучения в училище стали для Исаака временем тяжких и мучительных испытаний. Через много лет, уже будучи признанным и любимым, Левитан писал: «Не надо очень розово представлять себе перспективу изучения живописи. Сколько горя, усилий, трудов и разочарований, пока выбился на дорогу».

В 1875 году в семье Левитанов умерла мать, а через два года умер и отец, так что детям пришлось вести почти нищенский образ жизни. Единственным же источником дохода братьев Левитанов стала продажа картин – больше они ничего не умели делать.

Товарищ Левитана по училищу художник Михаил Нестеров вспоминал:

«Одетый донельзя скромно, в какой-то клетчатый поношенный пиджак, коротенькие штанишки, он терпеливо ждал, когда более удачливые товарищи, насытясь у “Моисеича” расходились по классам; тогда и Левитан застенчиво подходил к “Моисеичу”, чтобы попросить доброго старика подождать старый долг (копеек 30) и дать ему вновь пеклеванник с колбасой и стакан молока. В то время это был его обед и ужин…».

Со временем Левитан начал выполнять художественные заказы, проводил уроки рисования, рисовал для различных журналов. Но главное – он научился мастерски следовать запросам публики.

* * *

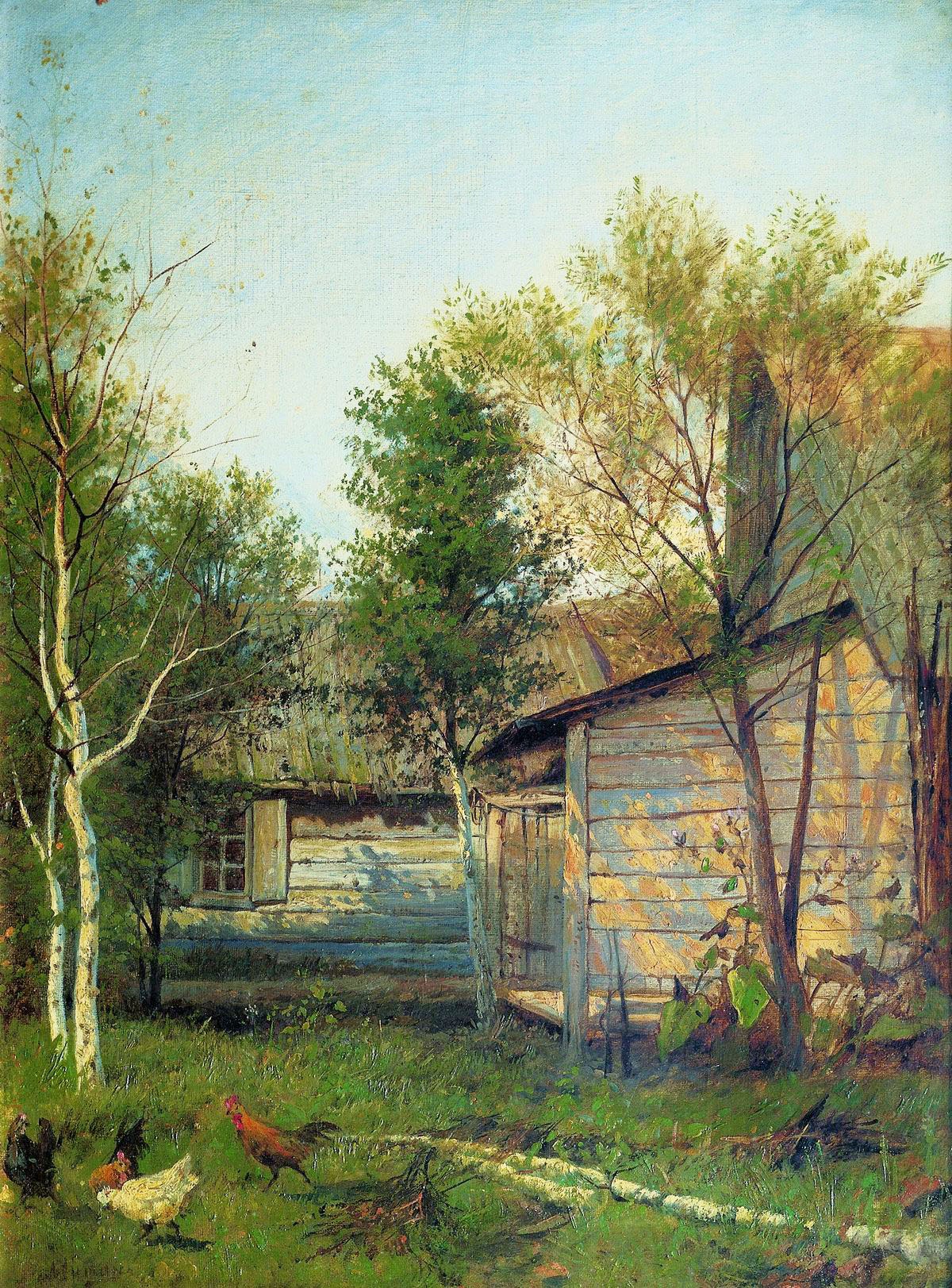

Картина «Солнечный день. Весна». Фото: Kibarty

Картина «Солнечный день. Весна». Фото: Kibarty«Солнечный день. Весна»

1877 год

Это одна из самых ранних известных работ Левитана, в которой чувствуется влияние его педагога художника Алексея Саврасова.

По воспоминаниям современников, Алексей Кондратьевич Саврасов, в тот момент уже руководитель пейзажной мастерской, буквально выпросил его у своего друга Василия Перова, у которого Исаак учился в натурном классе. Искусствовед Владимир Петров писал: «В самом деле, хотя занятия с Саврасовым были благотворны для многих, именно в Левитане он нашёл наиболее родственную натуру, и не случайно говорили, что только ему Саврасов передал “тайну мотива”. Чуткость к пейзажной лирике учителя и его наследию определила многие качества первых работ Левитана…».

Его брат Адольф вспоминал, как Исаак с ранних лет любил бродить по полям и лесам, подолгу созерцать какой-нибудь закат или восход, а когда наступала весна, «совершенно преображался и суетился, волновался, его тянуло за город, куда убегал всякий раз, как на это выдавалось хоть полчаса».

* * *

Картина «Осенний день. Сокольники». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Осенний день. Сокольники». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Осенний день. Сокольники»

1879 год

В 1879 году житейские тяготы Левитана усугубились: он был вынужден покинуть Москву: после неудачного покушения на Александра II, совершённого народовольцами во время прогулки царя по саду у Зимнего дворца, правительство приняло решение о выселении евреев из крупных российских городов.

Некоторое время Левитан жил с семьёй сестры в подмосковной Балашихе, затем в Останкино, которое в те годы также находилось за чертой города. Из-за безденежья ему частенько приходилось ходить в училище пешком, но чаще всего, как вспоминал Михаил Нестеров, он ночевал в старом здании училища. «Бывали случаи, когда Исаак Левитан после вечерних классов незаметно исчезал, прятался в верхнем этаже огромного старого дома Юшкова, где когда-то, при Александре I, собирались масоны, а позднее этот дом смущал московских обывателей “страшными привидениями”...»

Тем не менее всё это время он вдохновенно работал, сумев показать на ученической выставке картину «Осенний день. Сокольники», в которой явно прочитывается влияние импрессионистов и любимого художника Левитана – француза Камиля Коро.

Эта проникновенная работа сыграла особую роль в судьбе молодого художника. На это произведение обратил внимание Павел Третьяков и приобрёл его. С тех пор Третьяков постоянно покупал работы мастера.

Интересно, что женскую фигуру на картине нарисовал не сам Левитан, а Николай Чехов – его однокурсник и родной брат Антона Чехова.

* * *

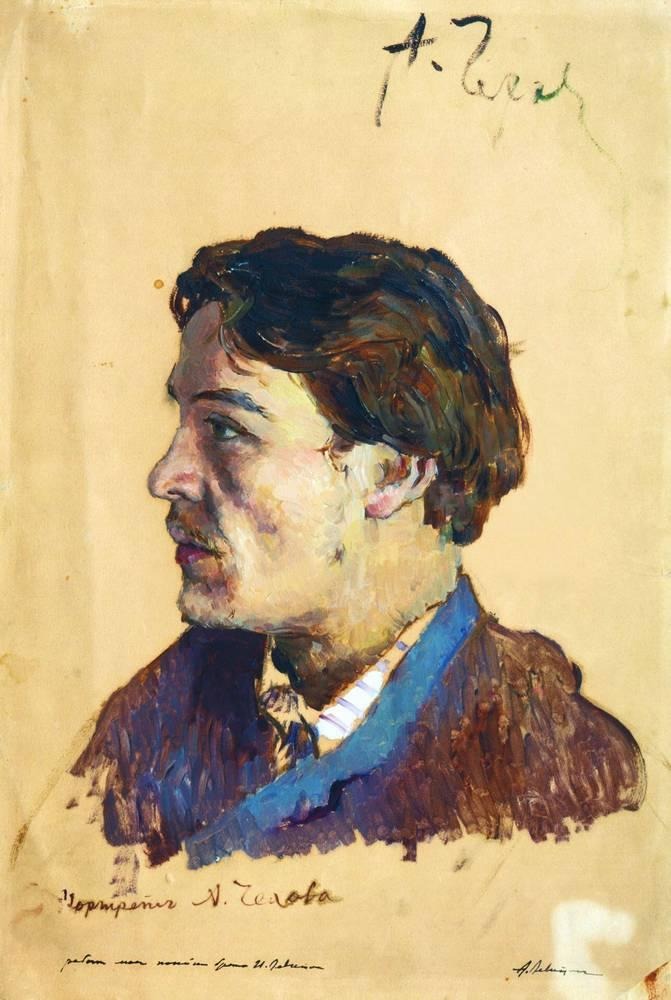

Портрет А.П. Чехова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет А.П. Чехова. Фото: Государственная Третьяковская галерея«Портрет А. Чехова»

1880 год

Николай Чехов познакомил Исаака со своим братом, который тогда только начинал публиковать свои рассказы под псевдонимом «Антоша Чехонте».

Чехов и привёл Левитана в редакции иллюстрированных еженедельников, где требовалось множество рисованных иллюстраций.

Постоянный заработок придал сил и уверенности Левитану, а знакомство с Чеховыми переросло в дружбу на много лет.

* * *

Картина «Весной в лесу». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Весной в лесу». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Весной в лесу»

1882 год

Не менее важным для становления художника оказалось и общение с Василием Дмитриевичем Поленовым, который в 1882 году возглавил пейзажный класс в училище (к тому времени Саврасов, попавший под влияние зелёного змия, уже покинул стены училища).

Причём Левитана с Поленовым связала не только личная дружба, но и успешная совместная работа над декорациями для Частной оперы олигарха Саввы Мамонтова.

Именно поленовская живопись, отличавшаяся светлым началом, радостными и солнечными цветами, повлияла (пусть и ненадолго) на творчество Левитана.

* * *

Картина «Вечер на пашне». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Вечер на пашне». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Вечер на пашне»

1883 год

Картина «Вечер на пашне» стала первым полотном Левитана, показанным на выставке Товарищества передвижных художественных выставок, где посетители по достоинству оценили талант начинающего художника. В то же время Левитан формально оставался учеником Училища, которому было запрещено участвовать в выставках (помимо ученических). Поэтому он и получил диплом «неклассного художника».

Но Левитан не переживал. Важнее для него было то, что с тех пор он начал успешно участвовать в выставках Товарищества передвижников, где его картины неизменно оказывались в центре внимания.

* * *

Картина «Берёзовая роща». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Берёзовая роща». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Берёзовая роща»

1885 год

Летом 1885 года Левитан вместе с семьёй Чеховых снял дачу в подмосковной усадьбе Киселёвых Бабкино близ Нового Иерусалима (туда же он приезжал на отдых и в два последующих года). Только что переживший тяжёлый душевный кризис, доведший его до попытки самоубийства, Левитан нашёл в семье Чеховых самое тёплое родственное отношение и искреннюю помощь. Сохранилось немало воспоминаний о совместном чтении стихов и книг, о музыкальных вечерах, охоте и рыбной ловле, о весёлых играх, организатором которых был неистощимый в своём остроумии Антон Павлович.

Об отдыхе в Бабкине остались и строки, написанные Михаилом Чеховым, братом писателя:

А вот и домик Левитана.

Художник славный там живёт.

Встаёт он очень-очень рано

И сразу чай китайский пьёт.

Зовёт к себе собаку Весту,

Даёт ей крынку молока,

И тут же, не вставая с места,

Этюд он трогает слегка.

Отдых в Бабкине многое дал и Чехову. Как и Левитан, он готов был «душу отдать за удовольствие поглядеть на тёплое вечернее небо, на речки, лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат».

Подмосковную природу Чехов стал называть «левитанистой». В одном из писем Чехов писал: «Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино... Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать... Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан».

Именно в Бабкине был начат и такой солнечный шедевр Левитана, как «Берёзовая роща», которая как будто бы перекликается с известным полотном Архипа Куинджи «Берёзовая роща» (1879), который тогда был одним из самых высокооплачиваемых пейзажистов России.

* * *

Картина «Улица в Ялте». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Улица в Ялте». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Улица в Ялте»

1886 год

До середины 1880-х годов Левитан работал исключительно в Москве и Подмосковье. Но затем география его искусства расширилась. В марте 1886 года, получив значительную сумму за работу над декорациями Мамонтовской оперы, Левитан решился съездить на отдых в Крым. Вернее, это был относительный отдых: за два месяца крымских каникул он создал несколько десятков этюдов.

Михаил Нестеров писал, что Левитан первым из живописцев открыл красоты южного берега Крыма. «До появления крымских пейзажей Левитана никто из русских художников так не почувствовал, не воспринял южной природы с её опаловым морем, задумчивыми кипарисами, цветущим миндалём и всей элегичностью древней Тавриды».

Действительно, многие из современников Левитана смотрели на южную природу поверхностным взглядом курортника, изображая царские дворцы и модные ландшафты в их окрестностях. Левитан же запечатлел Крым вне «открыточных видов» – с будничной стороны, и в то же время все его пейзажи были наполнены строками поэзии.

В самом конце 1886 года крымские этюды экспонировались на Периодической выставке Московского общества любителей художеств и, по воспоминаниям Нестерова, «были раскуплены в первые же дни».

Но соблазн развития Крымской темы, принёсшей Левитану популярность среди коллекционеров, не прельстил живописца. Ему нравилась красота России.

* * *

Портрет С.П. Кувшинниковой. Фото: Музей-квартира И. И. Бродского

Портрет С.П. Кувшинниковой. Фото: Музей-квартира И. И. Бродского«Портрет С.П. Кувшинниковой»

1888 год

Софья Кувшинникова была главной женщиной в жизни Левитана.

Софья Петровна Кувшинникова, в девичестве Сафонова, происходила из семьи симбирских дворян, обосновавшихся в столице. Её старший брат Александр сделал блестящую военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта, был талантливым художником и скульптором, участвовал в выставках Академии художеств. Софья получила хорошее домашнее образование – девушку готовили к замужеству.

Смуглянка не отличалась красотой. Однако её находили очень привлекательной, отмечали некий магнетизм, безупречный вкус и «талантливую лёгкость».

С Левитаном она познакомилась, когда ей было уже 40, ему 26. Но важнее было то, что она была замужем: её супругом был полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников, «благодетель хитровской рвани, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте».

Софья Петровна превратила казённую квартиру в криминальном московском районе в центр притяжения творческой интеллигенции. Почти 20 лет Кувшинниковы устраивали здесь по субботам литературно-художественные вечера. Владимир Гиляровский, которого с хитровским врачом познакомил Чехов, писал: «у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А.П. Чехов, и его брат художник Николай, и И. Левитан – словом, весь наш небольшой кружок “начинающих” и не всегда вкусно сытых молодых будущих...».

Знакомство с молодым, но уже известным пейзажистом, любезно предложившим своё руководство в работе над её набросками, перевернуло всю её дальнейшую жизнь. Кувшинникова как в омут с головой бросилась в художественные занятия и следующим летом уехала с Левитаном на этюды, которые переросли в бурный роман.

Эти отношения, которые продолжались семь лет, стали причиной крупной ссоры между Левитаном и Чеховым. Писатель в утрированном виде изобразил Кувшинникову в едком рассказе «Попрыгунья». После этого Левитан и Чехов прервали тесное общение на два года.

Кстати, в отличие от чеховской «попрыгуньи», Кувшинникова была весьма способной ученицей: в том же 1888 году её картину «Внутренность древней церкви» приобрёл Павел Третьяков. Сейчас она хранится в запасниках галереи. Также её приняли в Московское общество любителей художеств, она вскоре вернулась к мужу, её субботний «салон», как и прежде, процветал.

Всё закончилось в одночасье, когда в 1901 году на 72-м году жизни умер её муж Дмитрий Павлович. Кувшинникова была вынуждена съехать с казённой квартиры и влачила жалкое существование на крохотную пенсию. Последние годы «попрыгунья» жила в основном на средства, вырученные с продажи своих небольших этюдов. Но до последнего вздоха она была окружена молодыми актёрами, певцами, художниками, литераторами.

Жизнь «талантливой дилетантки» (так она назвала себя в письмах) оборвалась трагически летом 1907 года, когда Софья Петровна стала ухаживать за больной дизентерией девочкой и заразилась сама.

* * *

Картина «После дождя. Плёс». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «После дождя. Плёс». Фото: Государственная Третьяковская галерея«После дождя. Плёс»

1889 год

Как раз с Софьей Кувшинниковой Левитан, продолжая испытывать потребность в новых сильных художественных впечатлениях, отправился на этюды на Волгу. Правда, великая русская река, которую так проникновенно изображал его любимый учитель Саврасов, оставила о себе далеко не лучшие впечатления.

Левитан писал Чехову: «Чахлые кустики и, как лишаи, обрывы... Ждал я от Волги сильных художественных впечатлений, а вместо этого... серое небо, сильный ветер... Ну, не мог я разве дельно поработать под Москвою и не чувствовать себя одиноким, с глазу на глаз с громадным пространством, которое просто убить может. Сейчас ещё дождь пойдёт... Этого ещё не хватало...».

Весной 1888 года Левитан вместе со Степановым и Кувшинниковой снова отправился на пароходе по Оке до Нижнего Новгорода и далее вверх по Волге. И не напрасно. В небольшом заштатном городке Плёс он нашел настоящий источник красоты и гармонии – недаром он в Плёсе работал несколько лет.

* * *

Картина «Вечер. Золотой Плёс». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Вечер. Золотой Плёс». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Вечер. Золотой Плёс»

1889 год.

Одним из шедевров Левитана стала и полная мягкой, благородной гармонии картина «Вечер. Золотой Плёс»

В композиции этого полотна впервые появляется высокая точка зрения. С холма открывается панорамный вид на город, реку и противоположный берег.

Центром композиции становятся вертикаль словно устремленной в небеса колокольни и небольшой дом с красной кровлей, в котором останавливался художник. Далее – гладь воды, небо и легкий золотистый туман – отражение «божественного нечто, разлитого во всем».

* * *

Картина "Весна в Италии". Фото: Kibarty

Картина "Весна в Италии". Фото: Kibarty«Весна в Италии»

1890 год

В начале 1890 года Левитан решил отправится в свою первую поездку за рубеж – в Париж, где тогда проходила Всемирная выставка. Особенно же его интересовала устроенная там экспозиция творчества любимых им художников барбизонской школы – Камиля Коро, Жана Франсуа Милле, Теодора Руссо.

По свидетельству Нестерова, поездка придала ему более уверенности в себе. Во Франции и в Италии, куда художник направился после Парижа, Левитан написал целую серию пейзажей. Но сам художник, как и после крымской поездки, работой на европейской натуре удовлетворен не был.

В то время он писал Аполлинарию Васнецову из Ниццы: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает все. Нет лучше страны, чем Россия... Только в России может быть настоящий пейзажист».

Продолжение следует.