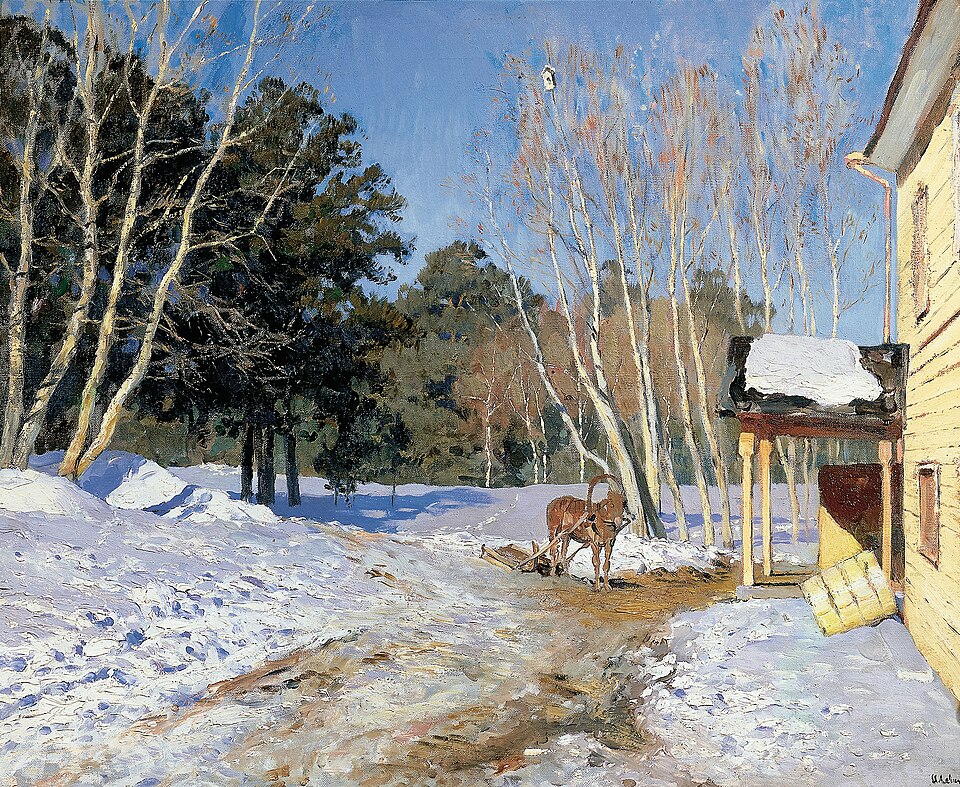

Часть 2

Продолжение. Начало читайте по ссылке

«Тихая обитель»

1891 год

«Тихая обитель» стала первой и одной из самых значительнейших картин Левитана, написанных вскоре после возвращения из заграничной поездки.

Причём, вопреки всем художественным канонам, этот пейзаж был написан не с натуры. Замысел полотна возник ещё в 1887 году, когда на Левитана произвёл сильное впечатление закат, заливший алым светом главы и кресты Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода. Основой же для изображения обители, по воспоминаниям Софьи Кувшинниковой, послужил монастырь близ Юрьевца на Волге.

Картина стала сенсацией на передвижной выставке 1891 года, после чего имя Левитана было на устах всей интеллигентной Москвы. Как вспоминал Александр Бенуа, первым зрителям картины «казалось, точно сняли ставни с окон, раскрыли их настежь, и струя свежего, душистого воздуха хлынула в старое выставочное зало».

Картина «Тихая обитель». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Тихая обитель». Фото: Государственная Третьяковская галереяЛюди приходили на выставку только для того, чтобы ещё раз взглянуть на картину, говорившую что-то очень важное их сердцам, и благодарили художника за «блаженное настроение, сладкое душевное спокойствие, которое вызывал этот тихий уголок, изолированный от всего мира и всех лицемерных наших дел».

«Вечерний звон»

1892 год

Это не просто пейзаж – открыточный вид красивой местности. Здесь уже присутствует условное деление на два мира. Ближний берег погружается в тень. Это символический образ мира дольнего, то есть грешного мира сего, который отделён водной гладью от мира горнего – от монастыря, словно окутанного неярким светом закатного солнца.

В воспоминаниях Софьи Кувшинниковой есть момент, важный для восприятия полотна «Вечерний звон». Она описывает эпизод, произошедший в окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря. Художник находился в подавленном состоянии, он почти не мог тогда работать… Прогуливаясь вечером около монастыря, Левитан наблюдает закат и восхищается красотой природы: «Невольно заговорил Левитан об этой красоте, о том, что ей можно молиться, как Богу, и просить у неё вдохновения, веры в себя…

Ещё раз обернулся он к бледневшему в сумерках монастырю и задумчиво сказал:

– Да, я верю, что это даст мне когда-нибудь большую картину».

Картина «Вечерний звон». Фото: общественное достояние

Картина «Вечерний звон». Фото: общественное достояниеИнтересно, что во время работы над этим полотном началось принудительное выселение из Москвы лиц еврейской национальности. Под раздачу попал и Левитан, которому было предписано как «некрещеному еврею» в двадцать четыре часа покинуть город.

Несмотря на протесты художественной общественности, живописцу пришлось какое-то время жить то в Тверской, то во Владимирской губерниях, пока хлопоты друзей (в том числе и Павла Третьякова) не позволили ему вернуться в Москву.

«У омута»

1892 год

Высылка из Москвы позволили Левитану по-новому посмотреть на российскую действительность. И он решил написать первую драматическую трилогию о России. О её непарадной стороне.

«У омута» – первая картина трилогии, начатая во время пребывания Левитана в имении Панафидиных в Тверской губернии близ Бернова (ныне это небольшая деревня в Старицком районе Тверской области на берегу реки Тьмы). Этот тихий уголок известен главным образом благодаря тому, что здесь, в усадьбе помещиков Вульфов, гостил Александр Сергеевич Пушкин. Именно в этой усадьбе воспитывалась Анна Керн, которой Пушкин посвятил своё стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

А вот под впечатлением от омута на реке Тьме Пушкин написал наброски к пьесе «Русалка».

Картина «У омута». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «У омута». Фото: Государственная Третьяковская галереяЛегенда гласит, что в одну из молодых крестьянок, на которую заглядывался хозяин усадьбы Иван Иванович Вульф, влюбился его слуга-камердинер и обручился с ней. Когда Иван Иванович узнал об этом, он велел отдать своего слугу в рекруты. Зная, что после этого никто её не защитит от назойливого барского внимания, девушка утопилась в омуте.

Считается, что именно это место у старой мельницы изображено на картине Исаака Ильича.

«Владимирка»

1892 год

Картина «Владимирка», или, как написал сам художник в правом нижнем углу этой работы, «Володимирка», – это вид на печально известный тракт, по которому отправляли в Сибирь каторжан.

Михаил Нестеров писал: «”Владимирка” может быть смело названа русским историческим пейзажем, коих в нашем искусстве немного. Со времён стародавних, не одну сотню лет, до самого того времени, как от Москвы до Нижнего Новгорода прошла “чугунка”, – по Владимирке гнали этапом ссыльных, как политических, так и уголовных. Народ наш жалостно называл их “несчастненькими” и охотно по пути их следования подавал им милостыню, как деньгами, так и “натурой”. В Нижнем ссыльных сажали на особые баржи, покрашенные в хмурый жёлтый цвет. Баржи брал на буксир такой же хмурый, с белой каймой на чёрной трубе пароход. То были пароходы пермяков Колчиных. Вот такой пароход не спеша и тащил свой груз – сперва по Волге, потом Камой до самой Перми, а там дальше партия следовала через Урал то водой, то пешой, до самых далёких и суровых окраин Сибири. Бывало – лет шестьдесят тому назад и поболе, – по пути из Уфы до Нижнего встретишь не один такой пароход с белой каймой на трубе, с железом обитой баржей – и не раз сожмётся сердце, глядя на медленно и неуклонно “бегущие” колчинские пароходы с их человеческим грузом “несчастненьких”, жадно выглядывавших через железные решетки небольших окон баржи на волю, на широкую Волгу, на суровую Каму, на яркое солнце днём, на мириады звёзд ночью... В левитановской “Владимирке” сочеталась историческая правда с совершенным исполнением – и картина эта останется одной из самых зрелых, им написанных».

Картина «Владимирка». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Владимирка». Фото: Государственная Третьяковская галереяИнтересно, что Левитан сам преподнёс это полотно в дар Павлу Третьякову: для художника было жизненно важно, чтобы все три карины серии – трилогии – висели бы рядом в одной картинной галерее.

«Над вечным покоем»

1894 год

В письме к Третьякову Левитан признавался, что в этой картине он «весь, со всей своей психикой, со всем своим содержанием».

Над произведением Левитан работал долго – в течение целого года. В композиции картины были объединены различные впечатления художника: виды озера Удомля близ Вышнего Волочка, этюды деревянной церкви из Плёса. С очень высокой точки зрения, как бы с высоты птичьего полета, открывается панорама широкой водной глади и огромного пространства неба, в котором клубятся тяжёлые тёмные тучи, совершенно равнодушные к жизни крохотных человеческих существ. Сегодня ты полон надежд, которые обращаешь к небесам, а завтра от человека останется только покосившийся могильный крест. Тем не менее даже посреди этого отчаяния и космического равнодушия природы у каждого человека остаётся крохотный огонёк надежды – вон он, светится в маленьком окошке церквушки на высоком холме, с вершины которого вьётся тропинка, – кажется, мимо всех облаков ввысь, к нетварному Фаворскому свету…

Так некрещёный еврей исповедал приближения Царствия Небесного – причём именно в те минуты, когда самого художника настигали приступы смертельной тоски и одиночества. Левитан писал своей подруге Елене Корзинкиной: «За лесом серая вода и серые люди, серая жизнь, не нужно ничего... Всё донкихотство, хотя, как всякое донкихотство, оно и благородно, ну а дальше что? Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё... Какой ужас, какой страх».

Картина «Над вечным покоем». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Над вечным покоем». Фото: Государственная Третьяковская галереяЭта тоска появилась не вдруг.

Михаил Нестеров писал: «И всё же Левитана надо назвать “удачливым неудачником”. Что тому причиной? Его ли темперамент, романтическая натура или что ещё, но художник достиг вершины славы именно в тот час, когда незаметно подкралась к нему тяжёлая болезнь (аневризм сердца). Известный тогда врач профессор Остроумов не скрыл от Исаака Ильича опасности для его жизни. И потянулись дни, месяцы в постоянной тревоге, переходы от надежды к отчаянью...»

Кстати, по словам Кувшинниковой, Исаак Ильич просил её во время работы над этой картиной играть ему на фортепиано траурный марш из «Героической» симфонии Бетховена.

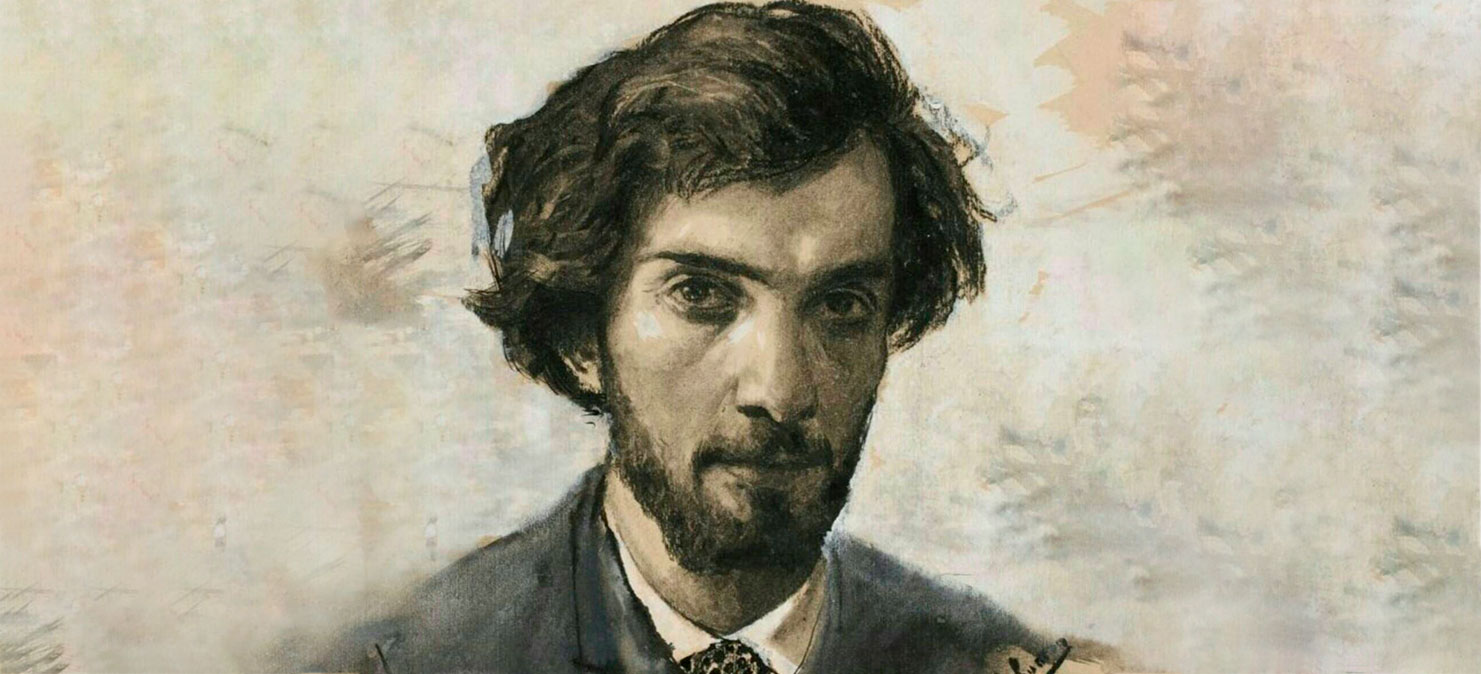

«Свежий ветер. Волга»

1895 год

Но Бетховену принадлежит и фраза «Жизнь есть трагедия! Ура!», найденная на полях рукописи одной из симфоний. А в самые тяжёлые минуты жизни Бетховен написал и «Оду к радости» – как знак того, что отчаяние не вечно, что даже в самой беспросветной тьме можно идти к свету и радости.

Для художника такой дорогой стала новая поездка на Волгу, которая если и не излечила художника, то заставила смотреть на многие вещи под новым углом. Очень выразительна в этом смысле запись в дневнике Антона Павловича Чехова, который долгое время как врач осматривал своего друга: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

Картина «Свежий ветер. Волга». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Свежий ветер. Волга». Фото: Государственная Третьяковская галереяИнтересно, что выражение «страстная жажда жизни» в творчестве писателя встречается не раз и всегда наделено не только физическим, но и духовным, нравственным смыслом. «Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы жизнь наша была свята, высока и торжественна, как свод небесный», – писал Чехов в “Рассказе неизвестного человека”.

Хотя художник понимал тяжесть своего положения и, по выражению Нестерова, «работал под ясным сознанием неминуемой беды, как ни странно, столь грозное сознание вызывало страстный, быть может, небывалый подъём энергии, техники и творчества».

Василий Бакшеев вспоминал, как больной Левитан сказал однажды, восхищаясь красотой погожего дня: «Вы, я – умрём. Это в порядке вещей. Но жаль, что мы уже этого (в смысле – красоты природы. – Авт.) не увидим«».

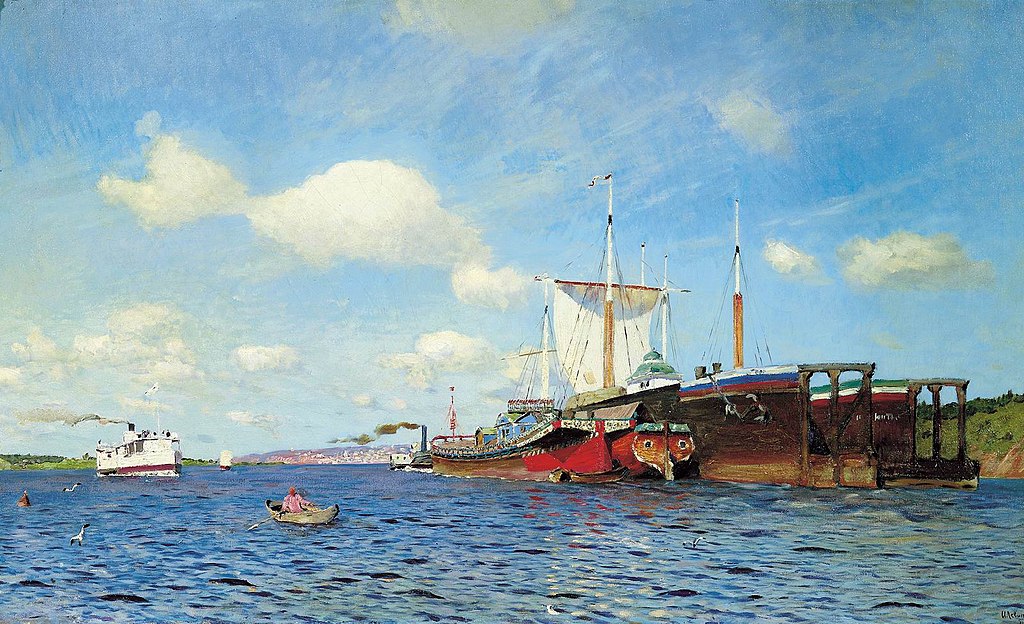

«Март»

1895 год

Ещё одна радостная картина Левитана, которую современники стали воспринимать как некий диалог с его учителем Алексеем Саврасовым и его знаменитыми «Грачами».

Но если у Саврасова приход весны – это слякоть и грязь, то у Левитана это солнце, сочные краски и радостный восторг от окончания холодной зимы. Всё живое словно тянется к солнцу. Возможно, именно этим феноменальным ростом веток и возможно объяснить вознесение скворечника на огромную высоту.

Картина «Март». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Март». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Золотая осень»

1895 год

Самое известное полотно Левитана – репродукция «Золотой осени» – входило в набор иллюстраций к советским учебникам «Родной речи», и поколения советских школьников писали школьные сочинения по этой картине. «Осень одела леса в золото и багрянец…»

Но на самом деле эта картина не для детского восприятия. Посмотрите на реку, которая вертикально делит полотно на две неравные части. Такое расположение реки в пейзажной живописи встретишь нечасто. Это же явный символизм, который узнают все православные христиане. Река – это символ смерти, она как бы отделяет наше земное существование от вечности, где нет ни увядания, ни тлена. Посмотрите: на правом берегу все деревья нарочито сочны и зелены.

Картина «Золотая осень». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Золотая осень». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Иллюминация Кремля»

1896 год

Это самое нелевитанистое полотно Исаака Ильича – настолько оно не похоже на всё то, что писал Левитан. Тем не менее это самая дорогая картина художника, которая была продана на аукционе Christie`s в 2007 году за рекордную сумму – 3,19 миллиона долларов при стартовой цене в 400 тысяч долларов.

Полотно написано во время коронационных торжеств государя Николая II. В то время электрической подсветки зданий, конечно, не было, по ночам работали редкие фонари и светились окна домов. Но ради торжеств правительство приняло решение использовать частную электростанцию Сандуновских бань.

«Иллюминация Кремля». Фото: общественное достояние

«Иллюминация Кремля». Фото: общественное достояние«Озеро. Русь»

1898–1900 годы

К сожалению, конец стал для Левитана не только временем новых достижений, но и печальным, роковым жизненным рубежом. В 1896 году, после вторично перенесённого тифа, усилились симптомы аневризмы сердца.

В начале марта 1897 года в одном из писем Чехова появились строки: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук...»

И в другом письме: «Художник Левитан, по-видимому, скоро умрёт, у него расширение аорты».

Несмотря на помощь лучших русских и зарубежных врачей и поездки на курорты, Левитану оставался краткий жизненный срок. Но художник относился к своему состоянию мужественно и мудро, стараясь успеть буквально всюду. Он как никогда активно участвовал в художественной жизни, не пропускал ни одной выставки, начал преподавать в родном Училище живописи, ваяния и зодчества рядом с Валентином Серовым и Константином Коровиным. В этот момент он и пишет, пожалуй, главное произведение своего позднего периода.

Большинство искусствоведов считают, что замысел «Озера» возник у Левитана в усадьбе Богородское в 1898 году, где он жил в гостях у Сергея и Елизаветы Олениных. Художнику очень понравилось местное озеро Сенеж, которое произвело на него впечатление своей величественной красотой и необъятностью.

Картина «Озеро. Русь». Фото: Государственный Русский музей

Картина «Озеро. Русь». Фото: Государственный Русский музейВ письме к Чехову Левитан писал: «Живу я здесь в великолепном месте: на берегу очень высокого громадного озера, кругом меня леса, а в озере кишит рыба…».

Левитан работал над полотном «Озеро» до первых чисел мая 1900 года.

В начале мая 1900 года, навещая в Химках студентов своего пейзажного класса, работавших там на пленэре на снятой для них даче, Левитан простудился, что привело к тяжёлому осложнению болезни сердца. Художник возвратился в Москву, но излечиться ему не удалось – он скончался 22 июля (4 августа) 1900 года.

После его смерти в мастерской осталось около 40 неоконченных картин, включая «Озеро», а также около трёх сотен этюдов.

Впервые эта картина под названием «Солнечный день» была выставлена на посмертной выставке Левитана, проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году.