«Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу» («Поединок»)

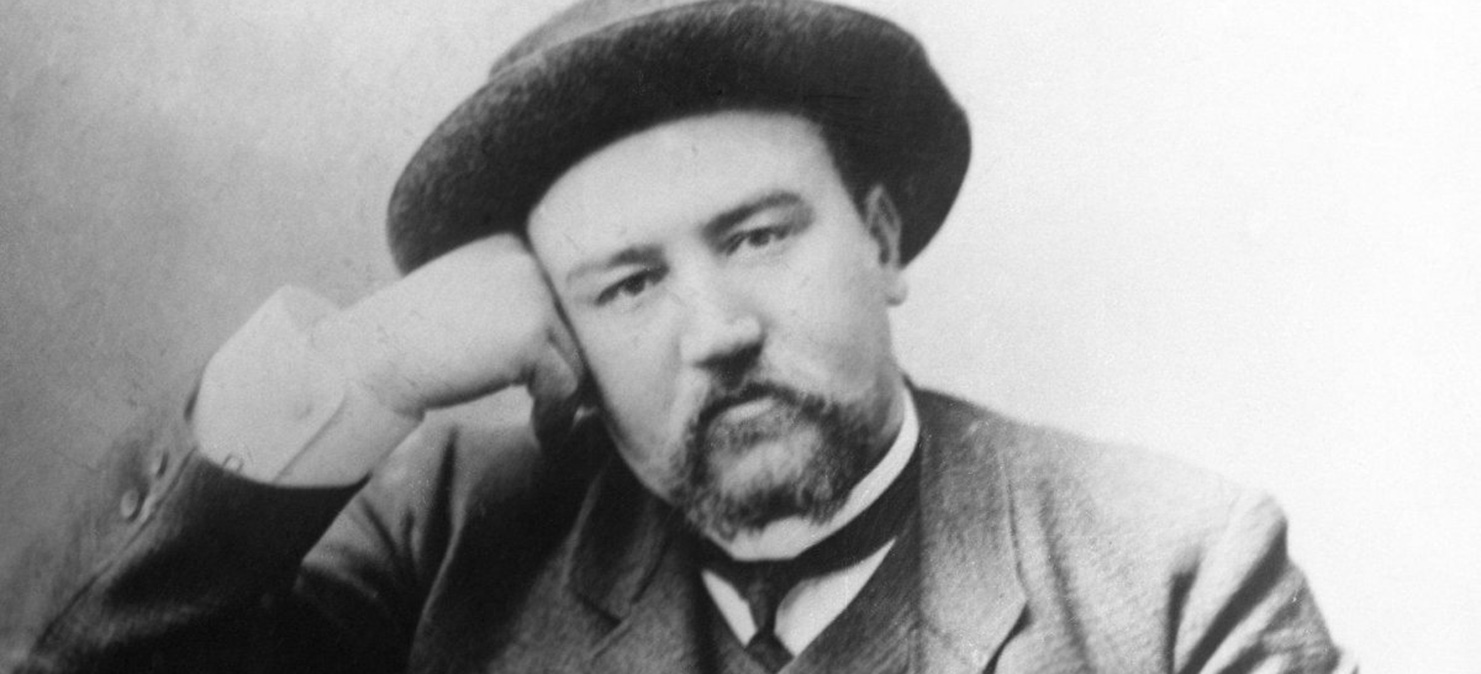

Александр Куприн родился в Пензенской области, но детство мальчика, рано потерявшего отца, прошло в Москве – в шесть лет он был отдан в сиротский Разумовский пансион, а в 10 лет поступил во 2-й Московский кадетский корпус. «Чёрная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротнике», – наверное, дерзкому от природы мальчику было непросто расти в казарменной атмосфере с ее жесткой дисциплиной, но у сироты из небогатого дворянского рода было других возможностей. Поэтому в 17 лет Александр поступает в Александровское военное училище, окончив которое в 1890 году в чине подпоручика попадает в Днепровский пехотный полк. Именно здесь родился Куприн-писатель. Не ужасы войны, не подвиги на поле битвы, а повседневная офицерская жизнь в захолустном гарнизоне пробудила его воображение и побудила взяться за перо.

Повесть «Поединок», опубликованная в 1905 году, где рассказана история конфликта молодого идеалиста подпоручика Ромашова со старшим офицером на фоне захолустного мира пехотного полка, с его муштрой и пошлостью, стала самым значительным произведением писателя. Кстати, оскорбленные военные неоднократно пытались вызывать автора этого «пасквиля» на дуэль, но тот презрительно игнорировал. Куприн вообще отличался довольно дерзким нравом.

В «Поединке» поручик Нарзанский говорит главному герою: «Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чудная штука – эта жизнь». Возможно, именно так хотел бы воспринимать жизнь и сам Куприн.

«Всякий труд возвышает человека» («Яма»)

Военная карьера будущего классика реализма закончилась очень быстро из-за скандала: осенью 1893 года подпоручик Куприн выехал в Петербург, чтобы сдавать экзамены в Академию генерального штаба, но по дороге повздорил с околоточным надзирателем. В пылу ссоры офицер скинул полицейского в Днепр. Вернувшись в полк, Куприн подает прошение об отставке, получает её и осенью 1894 года приезжает в Киеве, где штык меняет на перо. Он становится газетным репортером: пишет рассказы, очерки, заметки, судебную хронику… Одним словом, проходит крепкую литературную школу, набирается сюжетов и получает ремесло на всю жизнь: оказавшись в эмиграции он зарабатывал в основном публицистической деятельностью.

Александр Куприн, призванный на Первую мировую войну, с Елизаветой Куприной. Фото: общественное достояние

Александр Куприн, призванный на Первую мировую войну, с Елизаветой Куприной. Фото: общественное достояниеНо журналистика стала лишь началом бурной трудовой биографии писателя. В эти годы Куприн много странствовал по России, перепробовав множество профессий, впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений: он занимался табаководством и учал зубоврачебное дело, был псаломщиком и суфлером в театре, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и на Юзовском сталелитейном заводе, разгружал арбузы, преподавал в училище для слепых. Выступал в Крыму как воздушный гимнаст и клоун, и попутно издавал первый журнал для атлетов «Геркулес».

«Когда пьешь, закусывать надо» (из письма Столыпина Куприну, 1904)

Сложно однозначно определить отношение Куприна к советской власти, как и к любой власти вообще. По воспоминаниям современников, характер у писателя «был склочный и желчный», он был остер и бесстрашен. В общем, доставалось от Куприна доставалось всем, вне зависимости от взглядов и политических предпочтений. Ну и не секрет, что у писателя были проблемы с алкоголем, который, видимо, еще больше развязывал язык. Однажды осенью 1904 года, молодой тогда Куприн жил в Балаклаве и водил знакомство с местными рыбаками. Однажды во время хмельной посиделки Александр Иванович послал императору Николаю II телеграмму: «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков. Куприн». В предреволюционной обстановке последствия у этого поступка могли быть самыми печальными. Чудом эта телеграмма попала к мудрому Столыпину, который прислал ответ: «Когда пьёшь, закусывать надо».

«Меня застала волна наступления…» (Из письма Куприна Репину, 1919)

«Массовое русское восстание – это такое явление, одна мысль о котором внушает ужас, которого не знает история и о котором не может иметь представления воображение европейца. Вековая слепая ненависть к аристократической культуре, вскормленной народными соками, разрушит и уничтожит города, музеи, библиотеки, театры, академии, памятники искусства. Голод, разбивший цепи, предаст уничтожению магазины, поля, леса и сады. Отвратительное невежество прикончит красоту и науку. Суеверие, еще и поныне разжигаемое служителями культа, приведет к коренному уничтожению церквей. И вчерашний раб, упившийся и покрытый кровью, будет плясать на этих развалинах при зареве горящих зданий с куском человеческого мяса в руках», – эти страшные провидческие слова Куприн написал еще в 1906 году в очерке «Армия и революция в России». Однако, когда страшное «массовое русское восстание» случилось, не спешил уезжать и даже делал попытки влиться в новую жизнь. Он работал в издательстве «Всемирная литература», основанном М. Горьким, с которым был хорошо знаком. Есть свидетельства, что он даже приходил к Ленину с идеей выпускать крестьянскую газету.

Куприн начал писать в советские газеты и делал это вполне успешно, пока его противоречивая натура снова не взяла вверх. Так, в одной статье после слов «почти все Романовы были мстительны, эгоисты, властолюбивы, неблагодарны, двуличны, жестоки, трусливы, вероломны и поразительно скупы» он написал: «Но в Михаиле Александровиче нет ни одной из этих наследственных черт». В ЧК это высказывание признали публичным восхвалением личности Великого князя и постановили, что статья «подготовляет почву для восстановления в России монархии». Куприна арестовали. Но и тут ему повезло – в те три дня, что он сидел под стражей, вышел его некролог убитому комиссару по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда Володарскому: «Большевизм, в обнажённой основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение», – говорил писатель в финале. Куприна тут же выпустили и претензий к нему больше не имели. Но эмигрировать ему все же пришлось.

Великий князь Михаил Александрович Романов. Фото: общественное достояние

Великий князь Михаил Александрович Романов. Фото: общественное достояниеПозже дочь и жена Куприна уверяли, что войска Юденича, занявшие в 1919 году Гатчину, где жила семья писателя, мобилизовали его как офицера запаса. В повести «Купол св. Исаакия Далматского», которая публиковалась в газете монархистов «Возрождение», Куприн писал, что он сам пришёл в штаб белогвардейцев и предложил свои услуги. Однако, в письме своему другу Илье Репину Куприн признался, что все это было, скорее, результатом случайности: «Меня застала волна наступления Северо-Западной армии в Гатчино, вместе с нею я откатился и до Ревеля. Теперь живу в Хельсинки...»

«Я уныл, беден и зол»

В Хельсинки Куприн прожил около полугода. Он устроился с семьей и даже начал активно сотрудничать с эмигрантской прессой, но в 1920 году дальнейшее пребывание в Финляндии стало затруднительным. «Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами. Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага… Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке», – писал Куприн Репину. Решающую роль в выборе сыграло письмо Бунина.

Итак, в июле 1920 года Куприны обосновались в Париже, где писателя и накрыла жесточайшая ностальгия: «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру», – писал Куприн в очерке «Родина.

Как вспоминает его дочь, актриса Ксения Куприна, не радовала отца даже природа, даже запахи чужой земли и цветов: «Он говорил, что сирень пахнет керосином».

Сам писатель в письмах друзьям описывал свое состояние еще более безнадежными выражениями: «Так скучаю по России, что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своём огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или капустную хряпу с солью...».

Нельзя сказать, что это неприятие эмиграции было вызвано исключительно бытовой неустроенностью: поначалу Куприн и находился в статусе авторитетного мэтра русской словесности, он вел активную публицистическую деятельность (остро антисоветскую, к слову сказать). С 1920 по 1929 г. было издано пять его авторских сборников, вышел автобиографический роман «Юнкера». Но в середине 30-х годов Куприн фактически прекращает литературную деятельность, он начал остро ощущать свою потерянность и ненужность.

В одном из писем Куприн пишет: «Эмиграция – дерьмо. Писательская – собачье. Я уныл, беден и зол. Но я ещё во что-то верю, за что-то цепляюсь. Иначе – затаил бы дыхание и подох». Верил он, что ему удастся попасть на родину, хотя понимал, что советская власть никогда не позволит ему вернуться. И ошибался.

Когда художник Иван Билибин перед отъездом в СССР в 1936 году пригласил к себе Куприных, писатель сообщил ему, что тоже хочет вернуться. Билибин взялся поговорить с советским послом о возвращении Куприна на родину, и писателя пригласили в советское посольство.

Александр Иванович Куприн с женой Елизаветой Морицовной вернулись на родину весной 1937 года. На Белорусском вокзале их встречал сам Александр Фадеев во главе делегации Союза писателей СССР, а газета «Правда» написала: «Возвращается на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн».

Советская пропаганда, очевидно, планировала создать образ раскаявшегося писателя, вернувшегося, чтобы воспевать счастливую жизнь в СССР, сделать из Куприна второго Горького. Но писатель, как говорилось в отчетах «был слаб, болен и нетрудоспособен. И умер, прожив на родине, куда так стремился все 20 лет эмиграции, чуть больше года. Он умер в Ленинграде в ночь с 24 на 25 августа 1938 года и был похоронен на Литераторских мостках, рядом с Иваном Тургеневым.