«Он был патриотом какого-то особого качества, его увлекала идея создать в жизни нечто новое, что может улучшить жизнь всех». «Рисунки из молодых его лет у тех, кто их видел, вызывали зависть». «Всем своим ученикам он рассказывал о Фешине и о той обстановке, которая была тогда в Казанском художественном училище».

Так рассказывают об известном уральском художнике и педагоге Павле Хожателеве его ученики, многие из которых сами стали большими художниками, руководителями, талантливыми педагогами.

В 2025 году исполнилось 130 лет со дня рождения Павла Хожателева, ученика знаменитого русского художника Николая Фешина. Хожателев – свидетель трудного века, которому была отпущена долгая жизнь – 92 года. Всё, что у него было в жизни, – ум, опыт, талант, вдохновение, – Павел Петрович без утайки отдавал другим. Такова судьба настоящего педагога.

Павел Петрович существенно повлиял на становление классической системы художественного образования в Свердловске (ныне Екатеринбурге), ведущей начало от Екатеринбургской художественно-промышленной школы, филиала училища барона Александра Штиглица (Санкт-Петербург), действовавшей на Урале с 1902-го по 1918 год. 22 года он возглавлял Свердловское художественное училище и почти 30 лет был директором вечерней художественной школы для взрослых.

Благодаря ему получили художественное образование не одна сотня уральских живописцев, среди них самые, пожалуй, известные – Виталий Волович, Геннадий Мосин, Игорь Симонов, Герман Метелев.

***

С Павлом Петровичем я знакома заочно, но и на мою жизнь он повлиял – я посещала его вечернюю художественную школу для взрослых в далёком 1989 году, а также занималась в мастерской батика.

Это было время, когда я остро нуждалась в соприкосновении с творчеством, приехав из провинции в чужой ещё большой город и начав учёбу в техническом вузе. На занятия начала ходить поздней осенью, возвращалась в студенческое общежитие по мокрым слякотным улицам или на последнем заснеженном трамвае, а на душе было после рисования хорошо, потому что внутри раскрылось какое-то новое пространство.

В учебной группе из студентов нас было двое или трое, остальные – люди работающие: в НИИ, больницах, на заводах. Атмосфера рисовальных классов – мольберты, классические гипсы, постановки для натюрмортов – завораживала и как будто освобождала от привычных социальных ролей, здесь все становились художниками. Живописью занимались по воскресеньям – для письма с натуры нужен был живой дневной свет. Летом на неделю или две уезжали на пленэр, разбив палаточный лагерь на берегу реки Серги или Чусовой.

При школе работали творческие мастерские по батику, гобелену, керамике; в мастерских и в школе работало много интересных педагогов. Выпускники меняли профессиональную сферу на более творческую или продолжали рисовать дома и на пленэрах во время отпусков, а кто-то поступал и в художественные вузы. Школа давала возможность набраться мастерства и наполниться творческим воздухом. А совместная учеба связывала художников узами духовного и творческого родства на годы вперёд.

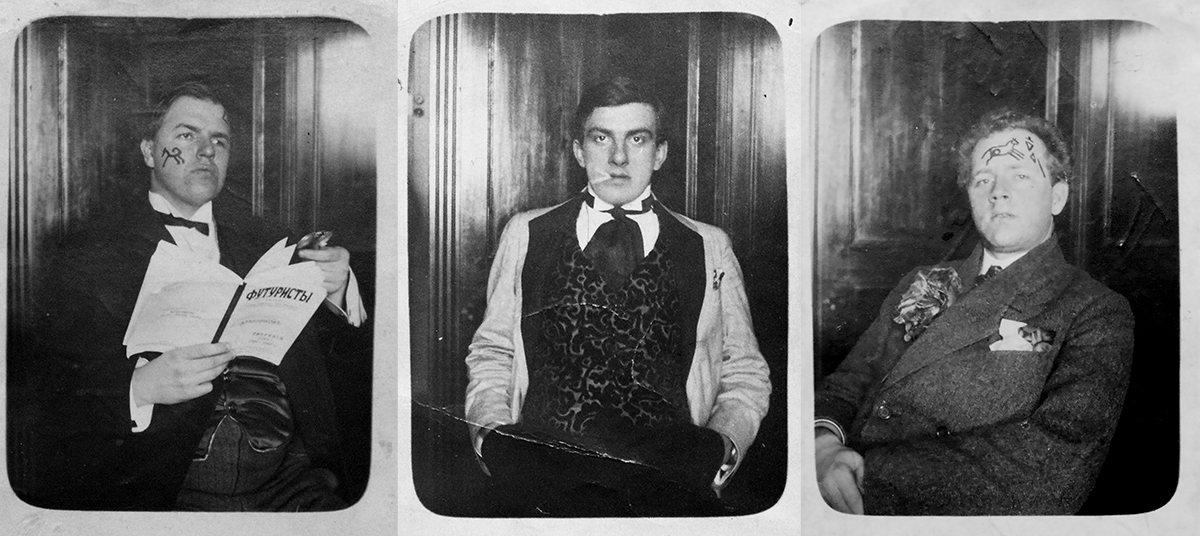

Павел Хожателев выпускник Казанского художественно-промышленного училища, 1917 год. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Павел Хожателев выпускник Казанского художественно-промышленного училища, 1917 год. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. ЕльцинаВ Казанской художественной школе

Павел Хожателев родился в Самаре, где отец его занимал пост столоначальника при городской управе, а учиться мастерству юный художник отправился в Казань и, поступив, стал старостой архитектурного отделения. Казанская художественная школа находилась в ведении Императорской Академии художеств и набирала большую популярность благодаря педагогическому составу и интересным учебным программам. Немаловажную роль в популярности школы играл весьма демократичный устав – в школу принимались ученики независимо от сословий и вероисповеданий – и доступная плата за обучение.

В плеяде известных художников – преподавателей школы – был Николай Иванович Фешин – ученик Репина, которого сам Илья Петрович считал «один из самых крупных живописцев современности». Попасть в ученики к Фешину значило не только получить фундаментальные знания, но и обрести самостоятельное творческое лицо. Павел Хожателев учился у него рисунку.

Педагоги Казанской школы смогли создать благоприятную для творчества атмосферу, студентов в качестве помощников привлекали к просветительской деятельности – организации выставок и художественно-просветительских лекций для городского населения. Для этого в училище имелась хорошая база – богатая музейная коллекция и библиотека. При школе были открыты воскресные рисовальные классы для жителей Казани. В них прошли обучение несколько тысяч местных ремесленников. По примеру Казанской школы создавались учебные заведения в других городах.

Футуристы против «буржуазных» художников

Начало ХХ века – время бурления множества философских, литературных, художественных идей, период зарождения различных стилей и течений, споров и дискуссий в поисках новых смыслов. Всякого думающего, творческого человека это так или иначе захватывало и будоражило. Павел Хожателев, как и его однокашники, не был здесь исключением.

Сохранились воспоминания о приезде в Казань поэтов-футуристов – Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Василия Каменского – в рамках творческого турне 1914 года, в котором они выступали в различных городах страны, читали свои стихотворения и доклады.

Давид Бурлюк, Владимир Маяковский и Василий Каменский. Фото: музей Маяковского

Давид Бурлюк, Владимир Маяковский и Василий Каменский. Фото: музей МаяковскогоНа тот момент Владимир Маяковский и Давид Бурлюк были учащимися Московского училища живописи, ваяния и зодчества (впоследствии обоих отчислили за пропаганду идей футуризма. – «Стол»), к тому же Бурлюк прежде учился в местной художественной школе, где водил многочисленные знакомства. Собственно поэты потому-то и направились в Казань и были встречены здесь с интересом.

Футуристы жили в большом номере гостиницы «Казанское подворье» на Проломной улице (ныне улица Баумана, 9/15), и Павлу Хожателеву удалось сфотографировать их в этом номере. Потом он вспоминал: «Они [поэты] жили вместе в одном номере на Проломной. У них не смолкали смех и остроты. Видимо, этим весёлым настроением и объясняется их согласие сфотографироваться. У меня был “Эрнеман” с растяжной, как гармошка, камерой. Пока её насаживал на штатив, Бурлюк и Каменский бросились к зеркалу и стали что-то рисовать на своих физиономиях. Фоном я выбрал широкую ширму. Они подходили к ней по очереди. Маяковский снялся в бархатном, малинового цвета жилете и с папиросой во рту.

На лбу Каменского красовалась фигурка скачущей лошади, а на щеке Бурлюка контур собачки с поднятым хвостом. В таком виде оба предстали перед моим объективом… Провожая отъезжающих, я подарил каждому по портрету, что, кажется, вызвало общее удовольствие».

***

В 1917 году Павел окончил Казанскую школу со званием «техник по архитектуре, рисованию и черчению в средних учебных заведениях с правом поступления в Высшее Художественное училище при Академии художеств». В этот же год он стал студентом Императорской Академии художеств в Петербурге, но окончил только два курса.

В это время революционные идеи ворвались в учебные классы. В прессе и учебных аудиториях подвергалась сомнению академическая система художественного образования с её культурой и традициями и музейно-выставочное бытование искусства, провозглашались новые концепции. Как писал в 1918 году в газете «Искусство Коммуны» в статье «Дренаж искусства» Осип Брик, адвокат, журналист, литературный критик, негласный агент ГПУ, приятель футуристов, «буржуазные художники срисовывали деревья, солнце, горы, моря, делали глиняных и мраморных людей, зверей. К чему? Всё это уже есть, существует, движется, живёт и в тысячу раз лучше, чем на размалёванных холстах и в сахарных глыбах мрамора... Фабрики, заводы, мастерские ждут, чтобы к ним пришли художники и дали им образцы новых, невиданных вещей». В 1918 году Академия художеств была упразднена, Высшее художественное училище реорганизовано в Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские. Молодой художник не счёл возможным дальнейшее обучение здесь и покинул стены Академии.

Полемизируя с новыми принципами пролетарского «бунтарского» искусства, бывший студент Академии писал: «”Новые вещи” и саму природу (деревья, солнце и горы) нельзя противопоставлять. Эти понятия не могут быть антагонистическими – всё вместе в творчестве представляет художественную ценность и обогащает культуру современности».

На Урале

В Уральской исторической энциклопедии о Павле Петровиче Хожателеве сказано, что он с 1922 года работал в Уральском художественном техникуме. Также с февраля 1923 года он заведовал кабинетом черчения и фотолабораторией на рабфаке и химико-металлургическом факультете Уральского политехнического института и продолжал заниматься художественной фотографией.

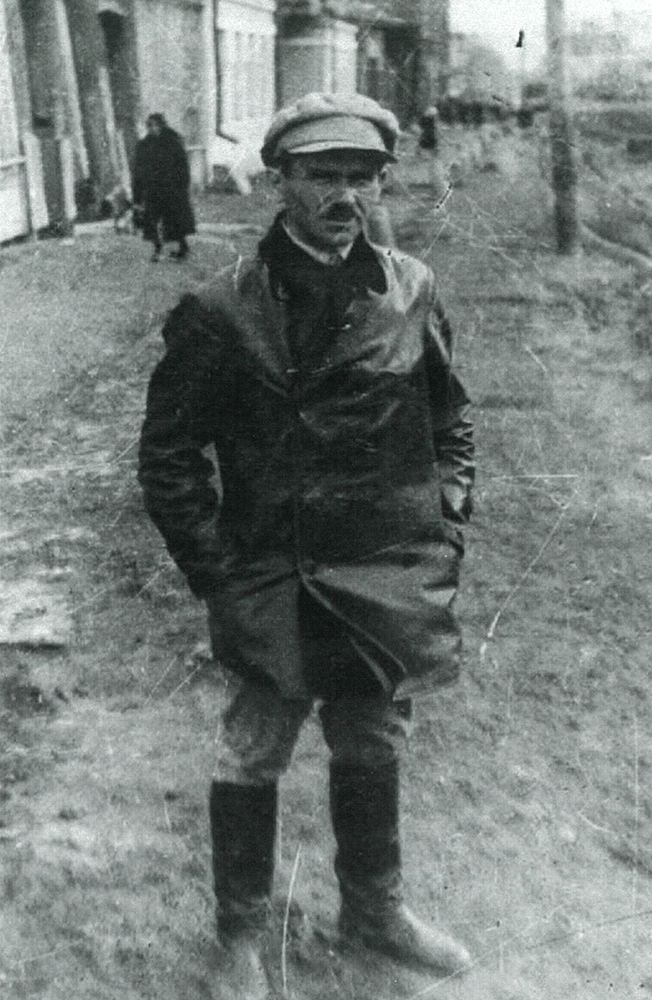

Павел Хожателев, конец 30-х годов. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Павел Хожателев, конец 30-х годов. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. ЕльцинаВ 1937-м Павел Хожателев назначен директором Свердловского художественного училища. Событие это нетипичное в разгар Большого террора: Павел Петрович не был членом партии и не имел высшего образования. Училище разместили в малом зале городской филармонии, он был разбит на сектора, по границам которых натягивались верёвки и на них навешивались простыни. Здесь проводили все уроки – начиная с рисунка обнажённой натуры и заканчивая физикой и химией. Учились в две смены.

Павел Петрович возглавлял художественное училище более двадцати лет. Об этом времени уральский художник Николай Сазонов писал, что за годы своей работы Хожателев «выправил все старые ошибки прежних директоров», благодаря его стилю руководства в училище сложился «коллектив преподавателей-единомышленников, наделённых и опытом, и талантом». Благородной чертой Павла Петровича было то, что он не боялся приглашать лучших специалистов, превосходящих дарами и компетенциями его самого. Основной нерв, жизненная позиция Павла Петровича – ценить качество, опыт и талант в людях и в их труде, собирать людей вместе для познавательной творческой деятельности.

***

С первых дней войны на Урал устремился поток эшелонов с ранеными бойцами, сюда же эвакуировали целые предприятия и их сотрудников.

Дом 23-25 на улице Сакко и Ванцетти, Екатеринбург. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Дом 23-25 на улице Сакко и Ванцетти, Екатеринбург. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. ЕльцинаКогда художественное училище было закрыто, а в его новом здании разместился эвакуированный завод, Павел Петрович пошёл… в госпиталь. На общественных началах директор училища и несколько его сотрудников начали преподавать основы графики – черчение, шрифты и фотодело – в военных госпиталях. Для Павла Петровича было важно помочь людям, внезапно ставшим инвалидами, приобрести самостоятельность и веру в себя. Для одних это стало ускорением реабилитации, тренировкой руки и глаза, для других – новой специальностью.

Волонтёрская деятельность Хожателева имела большой отклик, приходили многочисленные письма с благодарностью, что повлияло и на быстрое восстановление работы художественного училища – уже осенью 1942 года прошёл новый набор студентов.

Известно также, что в годы войны Павел Петрович почти вручную спас библиотеку Екатеринбургской художественно-промышленной школы – вернее, то, что сохранилось от неё после гражданской войны. Хожателев получил разрешение взять библиотеку и на санках перевёз книги, сваленные в неотапливаемом складе трамвайного парка, в филармонию, где хранилось имущество училища. Благодаря этому прекрасные альбомы по декоративно-прикладному, народному искусству, альбомы Лувра и других музеев сохранились в библиотеке училища.

В годы войны в Свердловске находилось около полумиллиона экспонатов из коллекции Эрмитажа. В приказе государственного Комитета по делам искусств от 6 марта 1946 года большой группе людей была объявлена благодарность «за успешную работу по сохранению и реэвакуации художественных ценностей, а также восстановление государственного Эрмитажа», среди них и имя директора художественного училища П.П. Хожателева, который тогда пригласил находившихся в уральской столице научных сотрудников Эрмитажа преподавать историю искусств в своём училище.

В послевоенные годы директор принимал на учёбу в любое время года всех своих бывших студентов, которые сидели за партами с орденами на груди. У одних фронтовиков была большая жажда учиться, другим нужно было где-то устроиться в гражданской жизни, чтобы получать продуктовые карточки, что было просто спасением. Во все годы Павел Петрович принимал в училище и детей «врагов народа», изгнанных из других художественных учебных заведений.

Павел Хожателев, конец 70-х годов. Фото: из личного архива Эльвиры Николаевны Сидоровой, заместителя заведующей Отдела культуры Свердловского горисполкома конец 70-х - 80-х годов

Павел Хожателев, конец 70-х годов. Фото: из личного архива Эльвиры Николаевны Сидоровой, заместителя заведующей Отдела культуры Свердловского горисполкома конец 70-х - 80-х годовОн всегда оставался вне политики и за человека. В нём было то самое достоинство «дореволюционных людей», которых не коснулась «антропологическая катастрофа». Хожателева можно отнести к тем, кто, как однажды сказала поэт Ольга Седакова, «успел повзрослеть до революции и встретить её молодым».

Ученики о своём учителе

«Жизнь человека, если это личность, всегда имеет стержневую линию или направленность. Таким стержнем у художника-педагога П.П. Хожателева было подвижничество, Подвижничество в целую жизнь... Если окинуть взглядом его долгую жизнь, полную неутомимого и активного труда, который не был отмечен официальными властями никакими знаками отличия и регалиями, но отложившего глубокий след в душах не одного поколения его учеников, а для некоторых давший новый поворот судьбы, становятся понятны те отзывы его студентов и коллег, которым довелось работать с ним или учиться у него», – вспоминает принятая Хожателевым в училище дочь репрессированных Зоя Фёдоровна Недзельская, член Свято-Екатерининского малого православного братства, искусствовед, художник, педагог, основатель екатеринбургской Школы церковно-прикладного и иконописного искусства во имя преподобного Андрея Рублёва.

Портрет Павла Хожателева кисти В. И. Брыжко. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Портрет Павла Хожателева кисти В. И. Брыжко. Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина«Студенчество первых послевоенных лет было удивительно разновозрастным: одни пришли со школьной скамьи, другие – из армии. Донашивали гимнастёрки с нашивками ранений, кое у кого – орден, медали и звания, от рядового до капитана. Солдатики жадны к учёбе, а мальчики со школы мнят себя талантами», – Анатолий Тумбасов, заслуженный художник России, член Союза художников и Союза журналистов, почётный гражданин города Перми. «Он был рафинированным интеллигентом, артистом своего рода, но и простолюдином одновременно. Часто использовал изречения чисто деревенские. Любил подбросить шутку для разрядки даже на уроке… Преподавал черчение и перспективу настолько просто и хорошо, что его уроки в памяти оставались навсегда. Рисунки из молодых лет у тех, кто их видел, вызывали зависть. Всем своим ученикам рассказывал о Фешине и о той обстановке, которая была тогда в Казанском училище. Он очень любил книги, был меломаном, находился в центре культурной жизни города…»

***

В 1959 году Павел Петрович покинул пост директора училища. Я слышала легенду, что он не сам ушёл – его сместили, и что он встал на колени перед бывшим своим учеником, ставшим новым директором, умоляя оставить его в родном созданном им училище на одной из незначительных должностей… Так ли это? Кто сейчас подтвердит эту аудиенцию… Но сама легенда говорит о любви и преданности этого человека своему призванию и делу всей жизни.

Удивительно, но довольно быстро Павел Петрович смог продолжить творческую работу. В этом же году по решению областных и городских властей была открыта вечерняя художественная школа для взрослых «на основе полной самоокупаемости», её и возглавил Павел Петрович.

Большое счастье творить

Благородное и глубоко гуманистическое воззрение на человека – это то, что собирало людей вокруг Павла Петровича. Он умел воспринимать человека целиком, не мелочно, видел в людях подлинное и помогал этому раскрываться. Делал всё возможное, чтобы творчеством обогатить жизнь человека в нетворческие времена.

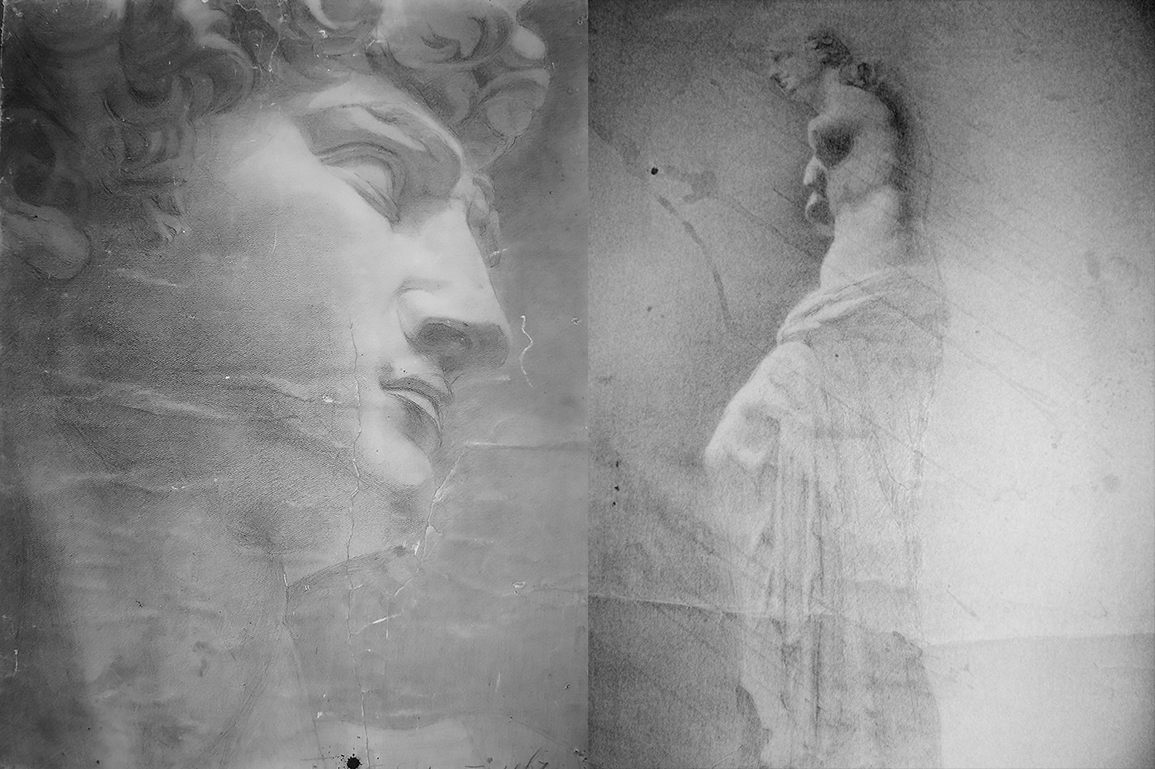

Рисунки П. Хожателева: "Голова Давида" и "Афродита". Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Рисунки П. Хожателева: "Голова Давида" и "Афродита". Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. ЕльцинаЗакончить хочется – как напутствием – словами ученицы Павла Петровича Зои Фёдоровны Недзельской, которая поступила в художественное училище в 1945 году, преподаванием изобразительного искусства занималась более пятидесяти лет и через всю жизнь пронесла глубокую любовь к искусству и человеку: «Господь сотворил человека по Своему образу и подобию. Каждый человек – это творец. Нет неталантливых людей. Только вот беда в том, что некоторые открывают свой талант в изобразительном, музыкальном, театральном искусстве в совершенно пожилом возрасте. Человек – он творец, но только не всегда он умеет вовремя раскрыть свой талант. Искусство – это большая радость, поэтому всякое общение с творчеством всегда приносит радость, независимо ни от возраста, ни от пола, ни от социального состояния. Искусство никогда не стоит на месте. Меняется образ жизни, меняется обстановка – и искусство сразу меняет свои методы, свои приёмы…

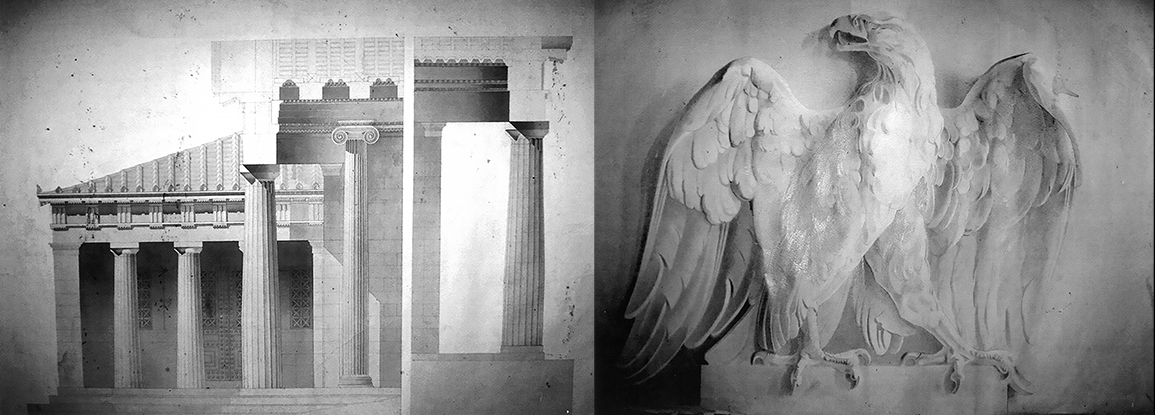

Рисунки П. Хожателева: "Архитектурные фрагменты" и "Орел". Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Рисунки П. Хожателева: "Архитектурные фрагменты" и "Орел". Фото: Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени Первого Президента России Б.Н. ЕльцинаПоэтому обновление начинается с творчества. Я имею в виду просто человека, бухгалтером ли он работает, счетоводом ли… обязательно в нём присутствует творческий элемент. Тогда он интересен. Если человек говорит: “Надоела мне эта бухгалтерия”, – это не потому, что бухгалтерия надоела, а потому, что засыпает в нём этот творческий процесс, который всегда обновляет, всегда обогащает и всегда радует. Это большое счастье – творить!».