Потомки немцев и французов на русской службе

Густав Фаберже, ведущий родословную от французов и немцев, перебрался в Санкт-Петербург в 1842 году. Он являлся подданным Российской империи, поскольку родился в Лифляндской губернии. В столице Густав, которому на тот момент было 28 лет, открыл ювелирный дом. Но громко заявить о себе сразу не получилось – дела шли средне. Однако Фаберже не отчаивался. Являясь талантливым ювелиром, он верил, что рано или поздно его старания принесут результат.

Прошло несколько лет. Ювелирный дом окреп, приобрёл известность. А у Густава появился наследник – Карл. У мальчишки, родившегося в 1846 году, выбора не было, отец всеми силами делал из него преемника и не жалел денег. Карл получил образование в Петербурге, после чего отправился в Дрезден. Затем перебрался во Франкфурт-на-Майне, где постигал ювелирное мастерство под руководством Йозефа Фридмана. И далее он ещё много путешествовал по Европе, посещал музеи и галереи, изучал методики работы с металлами и драгоценными камнями, заводил знакомства.

Густав Фаберже. Фото: общественное достояние

Густав Фаберже. Фото: общественное достояниеВ Россию Карл вернулся в середине 1860-х годов. Его отец Густав к тому моменту уже отошёл от дел и переехал в Дрезден. Взять бразды правления семейным делом должен был именно старший сын. Сам Карл прекрасно знал, что стать блестящим ювелиром у него не получится: желания было предостаточно, но ему не хватало таланта. Однако Фаберже умело использовал полученные в Европе знания. Он начал сотрудничество с Эрмитажем, занимался реставрационными работами и исследовал шедевры ювелирного искусства, наблюдал за работой опытных мастеров.

Около 1870 года Карл официально возглавил ювелирный дом Фаберже, в котором на тот момент работало около сотни мастеров, приглашённых из разных уголков России и Европы. Опорой Карлу стал младший брат Агафон. Дела у Фаберже шли хорошо, число сотрудников постепенно росло. Но всё же Карл понимал, что для настоящего успеха ему нужно сделать что-то особенное. Требовался точный «выстрел», выверенный и своевременный.

«Выстрел» прогремел в 1882 году. Карл и Агафон приняли участие во Всероссийской художественно-промышленной выставке, представив там свои работы. Ювелирные украшения привлекли внимание государя Александра III. Он высоко оценил мастерство Фаберже, который спустя короткое время стал ювелиром Двора Его Императорского Величества и ювелиром Императорского Эрмитажа. Покровительство государя, а также громкое звание стали лучшей рекламой. Теперь заказы прилетали не только из России, но и из Европы. Однако это не стало «потолком» ювелирного дома. Впереди Карла и Агафона ждал ослепительный триумф.

Подарок для императрицы

Весной 1885 года Александр III решил удивить супругу и преподнести ей на Пасху необычный подарок. Идеей он поделился с Фаберже, и тот взял под козырёк. Вскоре Мария Фёдоровна держала в руках драгоценное яйцо. Но, как в сказке, не простое, а золотое, поскольку из этого драгоценного металла был изготовлен «желток». «Белок» же мастера сделали из эмали. На этом сюрпризы не заканчивались. Подарок, выполненный по принципу матрёшки, скрывал в себе золотую курочку, а та – рубиновую корону. Драгоценное яйцо вызвало у императрицы восторг, император был доволен.

Яйцо «Курочка». Фото: Михаил Овчинников/Wikipedia

Яйцо «Курочка». Фото: Михаил Овчинников/WikipediaКстати, есть версия, что идея подарить Марии Фёдоровне уникальный подарок принадлежит мастеру ювелирного дома Фаберже Михаилу Перхину. Он, взяв за основу идею популярных в Дании безделушек в виде яйца, изготовил сувенир, который и презентовали Александру III. Тот приобрёл его, оценив находчивость ювелиров в несколько тысяч рублей.

Какая бы из версий ни являлась правдивой, в выигрыше оказались все и больше всех Фаберже. Карл стал Поставщиком Высочайшего Двора и получил право помещать изображение герба империи на своих изделиях. Кроме этого, ювелир обзавёлся обязательным ежегодным заказом – яйцо на Пасху для императрицы.

В следующем году Мария Фёдоровна получила яйцо с курочкой, которая хранила в себе сапфировый кулон. Но эта работала стала последней из категории «простых». С каждым годом Фаберже усложнял ювелирные изделия, превращая их в миниатюрные шедевры. Так, в 1891 году Александр III вручил супруге яйцо «Память Азова». Внутри изделия находился фрегат «Азов», на котором цесаревич Николай с братом Георгом совершили плавание. То яйцо было украшено золотом, платиной, бриллиантами и аквамаринами.

Ситуация изменилась после того, как на трон взошёл Николай II. Он захотел, чтобы Фаберже к Пасхе изготавливал два яйца – для матери и жены. И эти подарки превратились в настоящую пасхальную традицию монаршей семьи. Фаберже государя не подвёл. Каждый год Мария Фёдоровна и Александра Фёдоровна получали произведения искусства. И почти каждое из них было связано с каким-то важным событием, произошедшим в жизни Российской империи. Например, в 1912 году Николай II подарил матери яйцо «Наполеоновское», посвящённое 100-летней годовщине Отечественной войны. А супруга получила сувенир «Цесаревич», внутри которого находился двуглавый орёл с портретом цесаревича Алексея.

Яйцо «Наполеоновское». Фото: Chuck Redden/Wikipedia

Яйцо «Наполеоновское». Фото: Chuck Redden/WikipediaНе только яйца

Фаберже крепко стоял на ногах. Но, следуя известной поговорке, все яйца в одну корзину не складывал. В его мастерской в начале ХХ столетия работало уже около пятисот человек – лучшие мастера своего времени. Но среди талантливых швейцарцев, англичан и прочих «немцев» выделялся Михаил Перхин – личная гордость Карла. Этого мастера Фаберже заприметил в Карелии и привёз в Санкт-Петербург.

Взяв под крыло лучших из лучших, Фаберже любил ставить перед ними сложные и необычные задачи. Мастера экспериментировали с камнями, которые считались не пригодными для ювелирного дела, работали с самыми разными оттенками, применяя как известные техники, так и изобретая новые. Например, сотрудники Фаберже с нуля освоили гильоширование эмали и добились выдающихся результатов. Эта техника наложения прозрачной эмали на резной фон была известна давно, но именно в мастерской Фаберже, используя цветовую палитру из сотни цветов и оттенков, смогли довести её до совершенства, выдавая уникальный фон, состоящий из зигзагов, «ёлочек», горизонтальных и вертикальных полос, а также чешуек.

Что касается денег, то Фаберже делал их на всём. Компания производила столовое серебро, сервизы, часы, шкатулки, портсигары, табакерки, всевозможные безделушки. Мастера использовали не только драгоценные камни, но и полудрагоценные, а также простые минералы. И поэтому продукция ювелирного дома Фаберже щеголяла нефритами, яшмой, горным хрусталём, лазуритом, топазами. На первых порах Карл делал заказы у сторонних мастеров, а полученные заготовки доводили до ума уже на месте. Однако затем Фаберже отказался от этой практики, освоив полный цикл производства благодаря собственным камнерезным мастерским. Это позволило ювелирному дому значительно расширить ассортимент. В продаже появились фигурки людей, животных и цветов, а также перстни-печатки. Особняком стояли скульптурные натюрморты. Мастера Фаберже, к примеру, изготовили композицию, состоящую из кирпича, газеты, селёдки, стакана с водкой и яичницы. Предметы были сделаны из драгоценных металлов и камней.

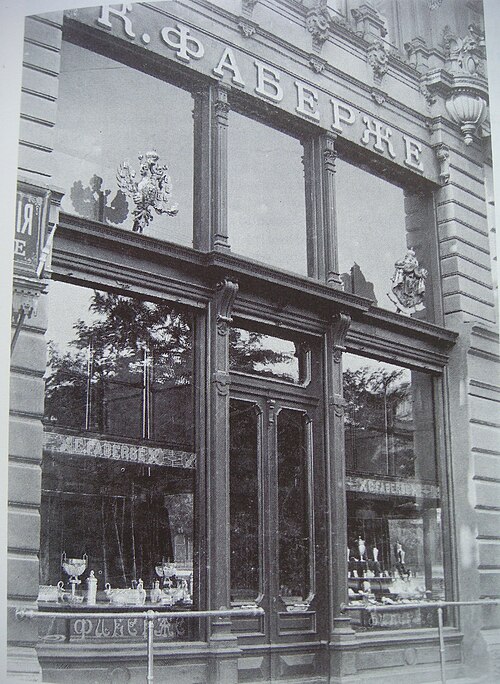

Магазин дома Фаберже в Одессе. Фото: общественное достояние

Магазин дома Фаберже в Одессе. Фото: общественное достояниеНесмотря на то что изделия стоили дорого, они пользовались большим спросом и в России, и в Европе. Изделия Фаберже дарили друг другу представители знатных родов и очень ценили их. Закрепил успех Карл на международных ювелирных выставках. Например, в 1900 году он удостоился звания «Мастер Парижской гильдии ювелиров», а заодно получил орден Почётного легиона.

Когда же началась Первая мировая война, Фаберже расширил ассортимент за счёт недорогих сувениров. Ко двору пришлись котелки, плошки и медные чарки, украшенные двуглавым орлом. Их использовал Николай II в качестве подарков солдатам, когда выезжал на боевые позиции. Кроме этого, одно из подразделений Фаберже освоило выпуск шприцев, которые отправлялись на фронт.

Закат ювелирного дома

Первая мировая война сильно ударила по экономике страны. Положение становилось всё хуже, людям было не до ювелирных украшений. В 1916 году Мария Фёдоровна получила на Пасху яйцо «Орден Святого Георгия», которое было уже не таким изысканным и роскошным, как в прежние времена. Такая же история произошла и с подарком для Александры Фёдоровны. Ей Николай II преподнёс яйцо с говорящим названием «Военное стальное». Мастера изготовили его из металла с изображением герба и короны. Внутри же «поселилась» миниатюра, изображавшая посещение государем войск.

А потом наступил роковой 1917 год – революция… В марте Николай II отрёкся от престола, но это не спасло жизнь семьи последнего Российского императора. Мария Фёдоровна в 1918 году вернулась в Данию, прихватив с собой лишь одно яйцо – «Орден Святого Георгия».

Яйцо «Орден Святого Георгия». Фото: Uklondoncom/Wikipedia

Яйцо «Орден Святого Георгия». Фото: Uklondoncom/WikipediaКарл болезненно воспринял революцию. Он понимал, что история его дела закончилась, и часто повторял: «Жизни больше нет». Опасаясь расправы, он покинул Россию в 1918 году. Причём сделал это тайно, выдав себя за курьера иностранного посольства. Сначала ювелир поселился в Риге, затем перебрался в Берлин. Сменив ещё несколько городов, Карл обосновался в Висбадене. Однако пережить трагедию, случившуюся с ним и его страной, он так и не смог. Здоровье ювелира сильно пошатнулось. Семья пыталась помочь Фаберже оправиться от удара, но тщетно. Умер Карл Фаберже 24 сентября 1920 года в швейцарской Лозанне. Похоронили его на кладбище Гран-Жас в Каннах.

Сыновья ювелира тоже покинули Россию, обосновавшись в Европе. Но начать жизнь с чистого листа было сложно. Евгений и Александр основали в Париже фирму «Фаберже и К», но повторить успех отца им так и не удалось. Николай жил в Англии и трудился в филиале фирмы. Труднее всех пришлось Агафону. Он бежал в Финляндию в 1927 году, жил в бедности, кое-как сводя концы с концами за счёт продажи коллекции почтовых марок.

За десятилетия работы ювелирный дом Фаберже изготовил более семидесяти пасхальных яиц. Большая их часть досталась монаршей семье Романовых, остальные осели в коллекциях влиятельных людей: меценатки Базановой, княгини Юсуповой, Ротшильдов.

После окончания Гражданской войны, в 1925 году, захватившие власть большевики решили разобраться с ювелирным наследием монархов. Был составлен каталог ценностей, куда внесли и пасхальные яйца. Поскольку страна лежала в руинах и ей требовалась иностранная валюта, яйца решили просто продать, причём гораздо ниже себестоимости. Известно, что часть сувениров ушла с молотка за скромные даже по тем временам четыре сотни долларов.

До сегодняшнего дня сохранилось 65 яиц. Наследие Карла Фаберже и его выдающихся мастеров хранится в государственных музеях и частных коллекциях.