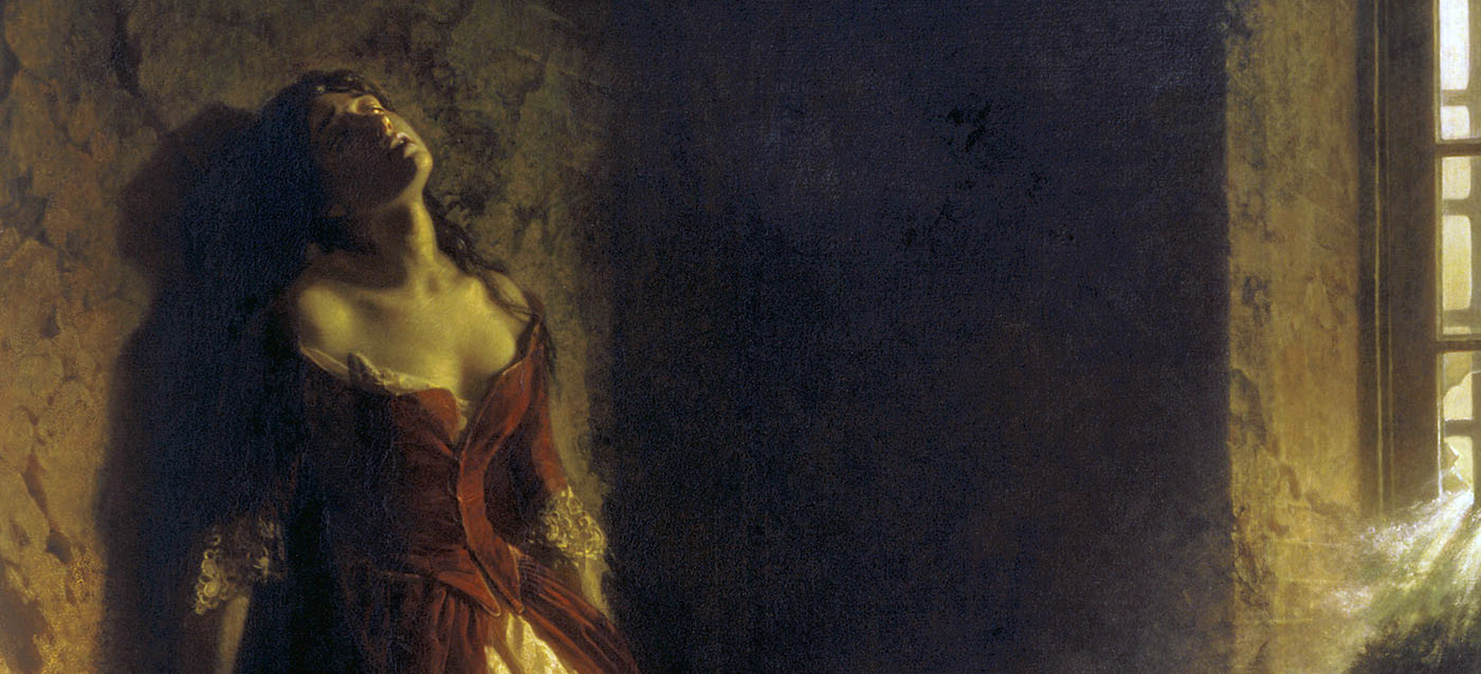

В России, пожалуй, нет человека, который бы не видел картин художника Флавицкого – вернее, самой известной его картины «Княжна Тараканова».

Страшная гибель девушки в темнице Алексеевского равелина Петропавловской крепости, которую вот-вот затопит вышедшая из берегов Нева. Но вот имя и фамилию художника, создавшего этот шедевр, украшающий залы Третьяковской галереи, вспомнят немногие. Как не смогут вспомнить и остальных его полотен.

К сожалению, судьба, щедро наделив Константина Флавицкого талантом живописца, отмерила ему слишком мало времени. Только на единственную вспышку и хватило. Но что это была за вспышка!

Душа сказала мне давно:

Ты в мире молнией промчишься!

Тебе всё чувствовать дано,

Но жизнью ты не насладишься…

Эти стихи написал его современник – замечательный талантливый поэт Дмитрий Веневитинов, который ушёл из жизни в 22 года.

Целое поколение талантливых юношей, которым было не суждено раскрыть свои дары.

* * *

Константин Дмитриевич Флавицкий родился в 1830 году в Москве в семье мелкого чиновника. Через пять лет глава семейства добился перевода на большую должность в Петербург, а за ним в столицу переехала и вся семья, в которой к тому времени родилось уже трое детей – три мальчика.

И на этом хорошие новости в семье Флавицких закончились.

Сразу после переезда его отец заболел и умер, оставив семью почти без средств к существованию. Мама стала воспитывать самого младшего сына, а двух сыновей постарше – самого Константина и его старшего брата Ивана – отдала в Дом воспитания бедных детей при Николо-Богоявленском соборе, где им обоим пришлось перенести немало горестей и трудностей.

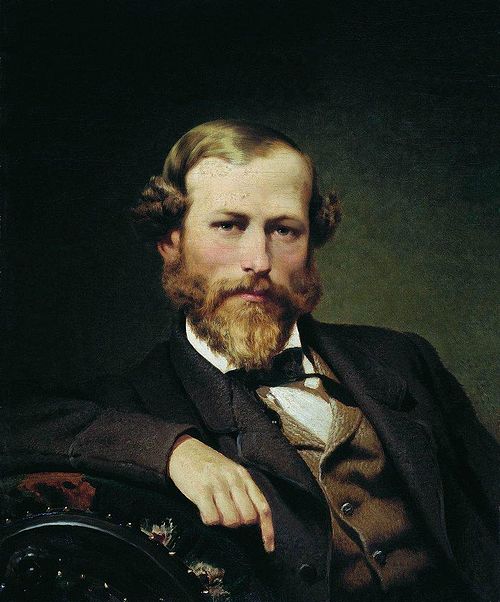

Константин Флавицкий. Фото: Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

Константин Флавицкий. Фото: Саратовский художественный музей имени А. Н. РадищеваСпустя несколько лет с помощью дяди Ивану Дмитриевичу удалось поступить в военное училище, получить высшее образование и звание военного инженера. А вот Константина, который смог проявить свою художественную одарённость, сумели пристроить студентом в рисовальное училище при Обществе поощрения художников; Закончив с успехом училище, он поступил в Академию художеств и стал в ней учеником профессора Фёдора Бруни.

* * *

Академию он окончил в 1855 году с Большой золотой медалью, присужденной ему за картину «Дети Иакова продают своего брата Иосифа». Медаль давала право на заграничную поездку с целью совершенствования мастерства. И Константин на шесть лет отправился изучать живопись в Италию.

Своеобразным живописным отчётом Флавицкого стало большое полотно «Христианские мученики в Колизее», в которой даже далёкому от живописи человеку было заметно влияние картины «Последний день Помпеи» Карла Брюллова – настоящего кумира академической молодёжи середины XIX века. Те же лица, те же позы, те же повороты рук.

Конечно, Флавицкому за эту картину дали звание почетного вольного общника Академии – своего рода диплом. Но профессор Бруни был недоволен. Ну вот дались вам, юноша, эти бесконечно далёкие от современной жизни античные сюжеты, эти вечные банные хитоны и покрывала, едва прикрывающие телеса?! Вы же юноша, вам должно же быть скучно писать все эти опостылевшие вариации на давно набившие оскомину картины. Пишите что-то своё!

Картина «Христианские мученики в Колизее». Фото: Государственный Русский музей

Картина «Христианские мученики в Колизее». Фото: Государственный Русский музейИ Флавицкий решил написать на тему сюжета из русской истории, взяв, пожалуй, самое скандальное и легендарное событие, о котором он слышал во время поездки в Италию. Как императрица Екатерина Великая прислала русский флот в Пизу, чтобы под угрозой пушек и бомбардировок города похитить «принцессу Елизавету Всероссийскую». А затем бедняжку заточили в казематах Петропавловской крепости, где она погибла во время наводнения.

Возможно, этот сюжет подсказала художнику и сама питерская природа: как раз в 1862 году Нева в очередной раз вышла из берегов, затопив городские улицы.

Напомнила о себе и Польша – вернее, Привислинская губерния Российской империи, где в том же году вспыхнуло восстание польских националистов, которых поддержали столичные круги либеральной интеллигенции. А ведь вывезенная из Италии «княжна» была напрямую связана как раз в польскими магнатами, мечтающими о развале России.

Конечно, это был достаточно опасный исторический сюжет, за который в прежние времена и самого бы художника упекли бы в Петропавловскую крепость. Но, как вспоминал критик Владимир Стасов, государь император Александр II Освободитель только поморщился от досады, увидев «Княжну Тараканову» на академической выставке 1864 года. Но коли уж назвался либералом, то приходится терпеть, когда поданные позволяют себе подобные вольности. Даже в стенах собственной Его Императорского Величества академии!

Единственное, что потребовал государь, – это опубликовать в каталоге картин против произведения Флавицкого «Княжна Тараканова» специальную сноску, что «сюжет этой картины заимствован из романа, не имеющего никакой исторической истины».

* * *

Кстати, почему она – Тараканова? Сама «княжна» себя никогда не называла таким именем.

В молодости она жила в Берлине как фройляйн Эльза Франк.

В Генте – фройляйн Шелль.

В Лондоне – госпожа де Тремуйль.

В Париже – баронесса Эмбс.

При этом в европейских столицах она чаще всего выдавала себя за принцессу Али – дочь шаха Персии. Искала покровительства богатых мужчин по классический (классической уже в наше время) схеме «нигерийскрого принца». Дескать, дома – в Персии – меня ждёт сказочное наследство, которое оставил мне мой умерший папа, нужно всего лишь добраться до Персии и подкупить нужных судей. Пожалуйста, одолжите бедной девушке на дорогу, и она вернёт всё сторицей.

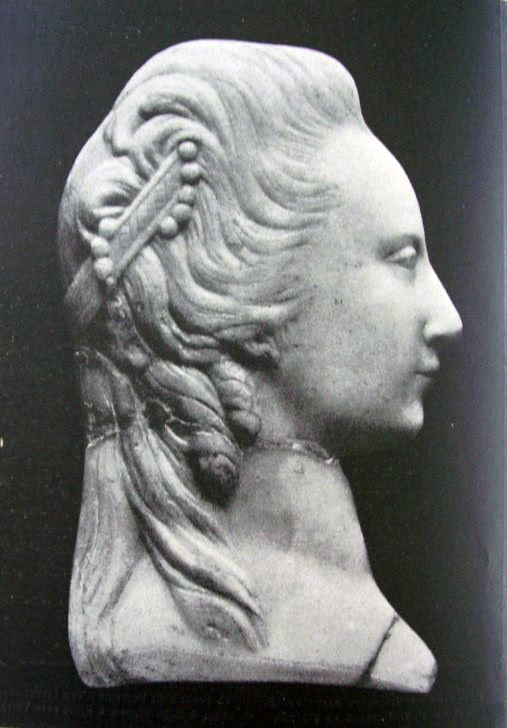

Самозваная принцесса Володимирская, мраморный барельеф, предполагаемый прижизненный портрет. Фото: общественное достояние

Самозваная принцесса Володимирская, мраморный барельеф, предполагаемый прижизненный портрет. Фото: общественное достояниеКогда же мошенницу арестовал граф Алексей Орлов, её все уже знали как «княгиню Зеленскую». Или «Зелинскую» – источники тут разнятся.

Разумеется, «княгиня Зеленская» не была русской. Она даже не знала ни слова по-русски – все допросы шли только на французском языке.

Алексей Орлов писал в Петербург: «Оная женщина росту небольшого, тела очень сухова, лицом ни бела, ни черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом тёмнокарие и косы, брови тёмнорусые, а на лице есть и веснушки; говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски: думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается: уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит».

* * *

Какое же имя было настоящим? Она и сама его не знала. Возможно, что родилась она где-то между 1745-м и 1753 годами, но где она родилась и кем были её родители – всё это покрыто мраком неизвестности.

Рассказывали, что она была дочерью трактирщика из Праги. Но предположениям о её происхождении из низов общества противоречили её незаурядное образование и воспитание: манеры, такт, знание языков. Также, по свидетельствам современников, она живо интересовалась искусством, прекрасно разбиралась в архитектуре и живописи, рисовала и играла на арфе.

Доподлинно известно, что свою карьеру мошенница начала в Киле около 1770 года, затем переехала в Гент, где она разорила некоего ван Турса – сына голландского купца. При этом молодой ван Турс на некоторое время стал её сообщником и соучастником.

Из Голландии парочка авантюристов перебралась в Лондон, где девушка назвалась госпожой де Тремуйль.

Когда же и в Лондоне начались проблемы со старыми и новыми кредиторами, авантюристы (сменив имя на «барона и баронессу Эмбс») переехали в Париж.

Именно в столице Франции впервые всплыла и «русская тема». Одной из жертв авантюристки стал князь Михаил Огинский, бывший литовский гетман, примкнувший к Барской конфедерации (это альянс польских городов и княжеств, сражавшихся в ходе польской гражданской войны против пророссийского короля Речи Посполитой Станислава Понятовского, но неудачно: в 1771 году конфедераты потерпели поражение от русских войск). И «принцесса Али» стала «княжной Елизаветой Владимирской», которая обещала помочь Огинскому вернуть его владения, конфискованные в пользу российской казны, вернуть имения и политическое влияние.

Князь Михаил Огинский. Фото: Historical Museum in Sanok

Князь Михаил Огинский. Фото: Historical Museum in SanokВидимо, и сама авантюристка не ожидала, насколько сильное воздействие на местных аристократов и на её жизнь окажет этот выдуманный русский титул.

* * *

Следующей жертвой «княжны» стал граф Рошфор де Валькур, гофмейстер при дворе графа Филиппа Фердинанда Лимбургского. «Елизавета Владимирская» не просто получила деньги престарелого аристократа, но и предложение стать его женой. Но этот брак не состоялся: в девушку влюбился сам 42-летний граф Лимбургский, который ради романа с «русской княжной» упрятал своего соперника Рошфора в тюрьму как «государственного преступника».

Так «княжна» перебралась в принадлежавший графу замок Нейсес во Франконии, где влюблённый князь предоставил девушке возможность едва ли не бесконтрольно распоряжаться доходами с его владений. Здесь «княжна» быстро завела свой двор и свою свиту – почти 60 человек. И даже учредила рыцарский орден «Азовского креста» – дескать, её фамильные владения находятся в Азовской губернии.

Вскоре граф Лимбургский сделал предложение «княжне», но для официальной церемонии заключения брака потребовались документы, подтверждающие благородное происхождение невесты. Всё-таки речь шла о князе, который находился в списках наследников престола трирского курфюрста.

«Княжна» уворачивалась как могла, назвав своим опекуном российского вице-канцлера и министра иностранных дел князя Голицына. Чтобы убедить в этом жениха, она даже сфабриковала несколько писем, якобы посланных ей вице-канцлером, который сетовал на чрезвычайную болезнь императрицы, вследствие которой государыня не может подписать нужные бумаги.

Поэтому «её высочество светлейшая принцесса Елизавета Владимирская» объявила о намерении уехать в Петербург якобы для того, чтобы официально удостоверить своё происхождение. А сама уехала в замок Оберштейн, купленный ей графом.

* * *

Вероятно, в это время на «княжну» – через Понятовского – вышел один из самых влиятельных польских магнатов Кароль Радзивилл, прозванный «Пане Коханку», который был одним из создателей и лидеров Барской конфедерации.

Король Карл Станислав Радзивилл. Фото: общественное достояние

Король Карл Станислав Радзивилл. Фото: общественное достояниеВозможно также, что «княжну» познакомил с Радзивиллом сам граф Лимбургский. Дело в том, что при дворе его родственника курфюрста Карла Теодора воспитывался брат «Пане Коханку» Иероним. И одно время ходили слухи, что Иероним Радзивилл сватался к кузине графа Лимбургского, но этому браку воспротивилась сама императрица Мария Терезия, так как она не желала, чтобы Радзивиллы приобретали владения в Германии.

Что ж, возможно, что и сам граф на пару с Радзивиллами решил сделать из «княжны» наследницу Российского престола.

Судите сами – на дворе 1773 год. Только что в Санкт-Петербурге Россия, Австрия и Пруссия подписали конвенцию о первом разделе Польши. Барская конфедерация, которую поддерживали Франция и Османская империя, была просто раздавлена и уничтожена.

Не получилось организовать и европейский альянс против России: турки, начавшие войну против России, быстро сдулись после того, как русские войска под командованием генералиссимуса Александра Васильевича Суворова провели ряд блистательных операций на Дунае. Так что у европейского «НАТО» XVIII столетия осталась надежда только на внутренний кризис в России. И неслучайно, что в том же 1773 году вспыхнула крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. Восстание казаков на реке Яик (ныне это Урал) быстро докатилось до Поволжья и переросло в настоящую войну против правительства Екатерины II.

Но от Поволжья до Петербурга всё равно далеко, а польским магнатам в изгнании хотелось ударить прямо по Екатерине Великой!

То есть почему бы не провести в российской столице переворот и не заменить «прокочяткую немку» на «законную наследницу» престола?

Так «княгиня Елизавета Владимирская» превратилась в «княгиню Елизавету Зеленскую» – дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского (как её позднее именовали сторонники, «её императорское высочество принцесса Елизавета Всероссийская»).

Была придумана новая легенда: дескать, девушка родилась в России, и после смерти ее матери – императрицы Елизаветы Петровны – регентом престола был назначен Пётр, герцог Голштинский, которому, по уверениям самозванки, следовало лишь исполнять обязанности местоблюстителя престола вплоть до совершеннолетия Елизаветы (номинально при этом называясь императором). Но Пётр был изменнически лишён трона, а его супруга – Екатерина II – узурпировала престол и выслала законную наследницу трона на поселение в Сибирь. Там некий священник сжалился над узницей, помог ей бежать и добраться до «Казачьей Донской столицы», где принцессу укрыли сторонники отца. Однако Екатерина обнаружила её здесь и попыталась отравить. «Княжне» удалось спастись, но чтобы не подвергать более опасности жизнь наследницы престола, её вывезли в Персию, к шаху Жамасу. Шах дал ей блестящее образование, пригласив из Европы учителей языков и различных наук. Когда принцессе исполнилось 17 лет, он наконец раскрыл ей тайну её рождения и предложил выйти за него замуж. Принцесса, однако же, не пожелала изменить вере своих предков и предпочла вместо этого переселиться в Европу. Сопровождать её должен был перс Гали, избранный шахом специально для этой цели. На прощание шах снабдил её деньгами и драгоценностями, после чего наследница, переодетая в мужское платье, вернулась в Россию. Вместе с Гали объехала страну из конца в конец, побывала в Петербурге в гостях у «влиятельных отцовских друзей» и отправилась в Берлин, где открылась Фридриху II. Вскоре после этого Гали умер, а принцесса под фамилией «Зеленская» жила в Лондоне, затем в Париже, переехала в Германию, купила Оберштейн и наконец решилась потребовать законного трона!

Елизавета Петровна. Фото: ГМЗ Царское Село

Елизавета Петровна. Фото: ГМЗ Царское Село* * *

Что ж, осталась лишь самая малость – провести сам переворот в Петербурге. Для этого заговорщики обратились к самому известному мастеру дворцовых переворотов – графу Алексею Орлову, который тогда был сослан из России в ссылку командовать Русской эскадрой в Средиземном море. Предполагалось, что опальные Орловы воспользуются таким шансом отомстить за своё унижение и вернуть своё положение при престоле. Но Алексей Орлов решил сам воспользоваться «княжной Елизаветой», чтобы доказать свою преданность Екатерине.

Дальнейшее хорошо известно. Их встреча состоялась в Рагузе (ныне это Дубровник в Хорватии), в доме французского посланника, с намёком на полную поддержу Парижа. Орлов согласился участвовать, а затем заманил «княжну Зеленскую» на борт русского линкора «Святой великомученик Исидор» – якобы на экскурсию. Причём на флагманском корабле самозванку приветствовали царским салютом, на кораблях были подняты имперские штандарты. Офицеры и матросы надели парадную форму, в каюте адмирала Грейга был накрыт стол, сам капитан провозгласил тост за здоровье «княжны Елизаветы».

Но после обеда «княжну» заперли в каюте и объявили об аресте. Из всей свиты ей оставили только личного врача (видимо, уже тогда здоровье авантюристки было сильно подорвано), горничную и пятерых служанок. Ещё несколько человек из свиты повезли на другом корабле эскадры.

Интересно, что власти Пизы попытались освободить бедную «принцессу», попавшую в лапы кровавой русской тирании. В течение двух дней, пока русская эскадра ещё стояла на рейде, корабли постоянно окружали лодки, набитые местными бандитами. которых наняли люди «княжны». И только цепь солдат на палубе, угрожавших открыть огонь, удерживала их от того, чтобы пойти на штурм кораблей.

Весной 1775 года пленница и слуги были доставлены в Петербург, где их посадили в Петропавловскую крепость. Но не в казематы Алексеевского равелина, а в дом коменданта крепости.

На допросах «княжна» настаивала на том, что она никогда не называла себя дочерью российской императрицы и наследницей престола, но так её именовали влиятельные люди из её окружения. Сама же она якобы всеми силами убеждала их «отказаться от неосуществимых намерений» и отрицала всякое родство с императрицей Елизаветой, так как не имела тому никаких доказательств.

Судя по всему, императрица так и не поняла, что же ей делать с пленницей.

А вот для Радзивилла его интрига закончилась лёгким испугом. В том же году «Пане Коханку» встретился с графом Орловым на обеде у русского посла в Венеции и слёзно просил прощения у Екатерины II. Орлов в ответ пообещал помочь бывшему гетману помириться с императрицей.

«Княжна Тараканова». Фото: Государственная Третьяковская галерея

«Княжна Тараканова». Фото: Государственная Третьяковская галерея* * *

4 декабря 1775 года заключённая «княжна» умерла от туберкулёза – неизлечимого в то время заболевания. То есть она никак не могла погибнуть в ходе наводнения 1777 года, которое, кстати, и не было такой силы, чтобы затопить Петропавловскую крепость.

«Таракановой» же она стала только двадцать лет спустя после смерти. Эту фамилию придумал авантюристке французский дипломат Жан Анри Кастер, написавший роман-памфлет «Жизнь Екатерины II, императрицы российской». Дескать, всем внебрачным детям императрицы Елизаветы Петровны давали фамилию Таракановых (la blatte по-французски; это, видимо, у господина посла была такая шутка юмора).

Доказательств этому не было, но, как писал дипломат, было известно, что в одном из северных монастырей в уединении жила какая-то монахиня, «в миру» носившая фамилию Таракановой. Эта женщина для всех оставалась загадкой, находилась под постоянной охраной, но ей оказывались большие почести. Стало быть, заключил месье Кастер, и «княжна Елизавета» тоже была «Таракановой».

* * *

Но, несмотря на все исторические нестыковки, публика восторженно приняла картину Флавицкого на академической выставке 1864 года.

Критик Владимир Стасов назвал её «чудесной картиной, славой нашей школы, блистательным творением русской живописи». Картина имела успех и в Петербурге, и в Москве, и за рубежом, в том числе на Всемирной выставке в Париже.

Павел Третьяков, увидев «Княжну Тараканову», тут же загорелся желанием приобрести её. Переговоры начались с автором, но закончились уже с его старшим братом Иваном Флавицким. Сам Константин Флавицкий в возрасте 36 лет умер от чахотки 3 сентября 1866 года. Рассказывали, что он очень ждал гонорара за проданную картину, чтобы поехать в любимую Италию, но так и не успел отправиться в путь.

Был похоронен на Смоленском православном кладбище, в 1936 году его останки были перенесены в Александро-Невскую лавру на Тихвинское кладбище – Некрополь мастеров искусств.