От скипетра до канарейки

В издательстве СЛОВО/SLOVO выходит книга доктора исторических наук, кандидата культурологии, завкафедрой подготовки кадров высшей квалификации Института программных систем имени А.К. Айламазяна РАН Людмилы Сукиной «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Мария Башмакова поговорила с автором о царских портретах, певчих птицах и театре, а ещё о том, что стало с патриархом Никоном, любившим роскошь, наряды и власть

01.10.2025

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

– Людмила Борисовна, чем для историка и читателя интересен XVII век в России, переход от Средневековья к эпохе Просвещения?

– XVII век в России, как и во многих европейских странах, был временем, чрезвычайно насыщенным событиями. Он начался голодом и эпидемиями, что стало одной из причин кризиса царствования Бориса Годунова и Смуты, в конце которой после череды драматических событий к власти пришла династия Романовых. Её царствование также не было тихим и спокойным. Россия воевала с Речью Посполитой, Швецией, Турцией. По стране прокатилась череда городских восстаний (самые известные из них – Соляной и Медный бунты), волнения сторонников старого церковного обряда и «крестьянская война» под предводительством Степана Разина. Столицу сотрясали стрелецкие мятежи, ставшие проявлением борьбы за власть между ветвями новой царской династии. Но это столетие было не только «бунташным веком», но и временем кардинальных перемен. Реформы царей меняли образ жизни и образ мыслей, поведение и культурные предпочтения многих социальных групп: не только членов царской семьи и придворных, но и духовенства, служилых людей, купечества и посадских. Академик Дмитрий Лихачёв говорил: XVII век в России принял на себя функцию Ренессанса, но в рамках стиля барокко. Сейчас я бы к этому суждению добавила, что русские книжники, зодчие и художники активно использовали также элементы европейской позднесредневековой и ренессансной культуры – всё полезное и интересное, что было им недоступно ранее. Кроме того, культура по большей части оставалась под контролем и влиянием церкви, поэтому все вносимые новшества необходимо было согласовывать с существовавшей церковной традицией.

– Насколько изучен этот период?

– В отличие от предыдущих столетий, XVII век оставил нам поистине огромное количество источников. Специалисты изучают и публикуют их уже больше двухсот лет подряд. При этом интерес исследователей долгое время концентрировался вокруг нескольких «реперных точек»: Смута, церковная реформа патриарха Никона и её последствия, восстание Степана Разина, борьба Петра I с царевной Софьей. Другим персонам и событиям уделялось гораздо меньше внимания. Но в последние десятилетия отношение учёных к русскому XVII веку кардинально изменилось. Заметно расширился круг тем, вызывающих интерес. Известные специалисты обратились к реконструкции биографий царей династии Романовых, людей из их ближайшего окружения, новую интерпретацию получают политические и социальные явления и процессы. Культура XVII века долгое время была на периферии научного знания, так как считалось, будто она серьёзно качественно уступала культуре «классической» Древней Руси (X–XVI века). Но сейчас её оценка существенно изменилась.

Людмила Сукина. Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Людмила Сукина. Фото: издательство СЛОВО/SLOVO– «При Рюриковичах сложилась стройная династическая концепция монархической власти в Русском государстве» – сказано в книге. А как первые Романовы, став царской династией, поспешили укрепить свою связь с Рюриковичами и упрочить власть?

– Романовы продолжили развивать династическую концепцию русского самодержавия, сложившуюся в XVI веке и зафиксированную в книжности того времени. Согласно ей, высшая светская власть на Руси всегда передавалась внутри единого «царского рода». Поэтому с самых первых лет после избрания на престол Михаила Фёдоровича Романовы позиционировали себя в качестве «младших Рюриковичей», связанных кровным родством с последним из государей этой династии Фёдором Ивановичем. Позже для легитимации и укрепления власти они стали использовать сложную систему, включающую идеологические и правовые элементы, придворные и церковные ритуалы и церемонии, книжные тексты, изображения, символы и регалии. К последним, к примеру, относилась шапка Мономаха – коронационный головной убор, унаследованный Романовыми от Рюриковичей.

– Когда впервые в церемониале русских царей появились скипетр и держава и что они обозначают?

– Скипетр и держава относятся к «инсигниям» – внешним символам царской власти. Наиболее известна такая пара из Большого наряда, хранящаяся в Оружейной палате. Она была изготовлена где-то в Западной Европе в конце XVI – начале XVII века. Подобные атрибуты светского владычества появились ещё в древности – они встречаются в том числе на монетах римских императоров начиная с Августа. Скипетр, или короткий жезл, вероятно, вообще самая древняя на земле властная инсигния, и ей пользовались в разные времена и в разных культурах, в том числе в средневековой Руси. С державой дело обстоит несколько сложнее. Золотой шар, покоящийся на ладони властителя, вероятно, изначально мыслился как символ владычества над земным миром. В христианское время венчавшая его в античном Риме фигурка богини победы Ники была заменена крестом. В таком виде держава использовались средневековыми византийскими и германскими императорами, а также некоторыми европейскими королями. Когда и в связи с чем это «яблоко державное» (или «яблоко царского чина») попало в Россию и превратилось в царскую регалию, точно неизвестно. Существуют предположения, что державу использовал уже Иван Грозный, в некоторых словарях и справочниках бытует мнение, что она впервые появилась на венчании на престол Бориса Годунова, Лжедмитрия I или даже Василия Шуйского. Возможно, до Романовых «яблоко державное» воспринималось как драгоценный знак власти, стоящий ниже других регалий, поэтому необязательный.

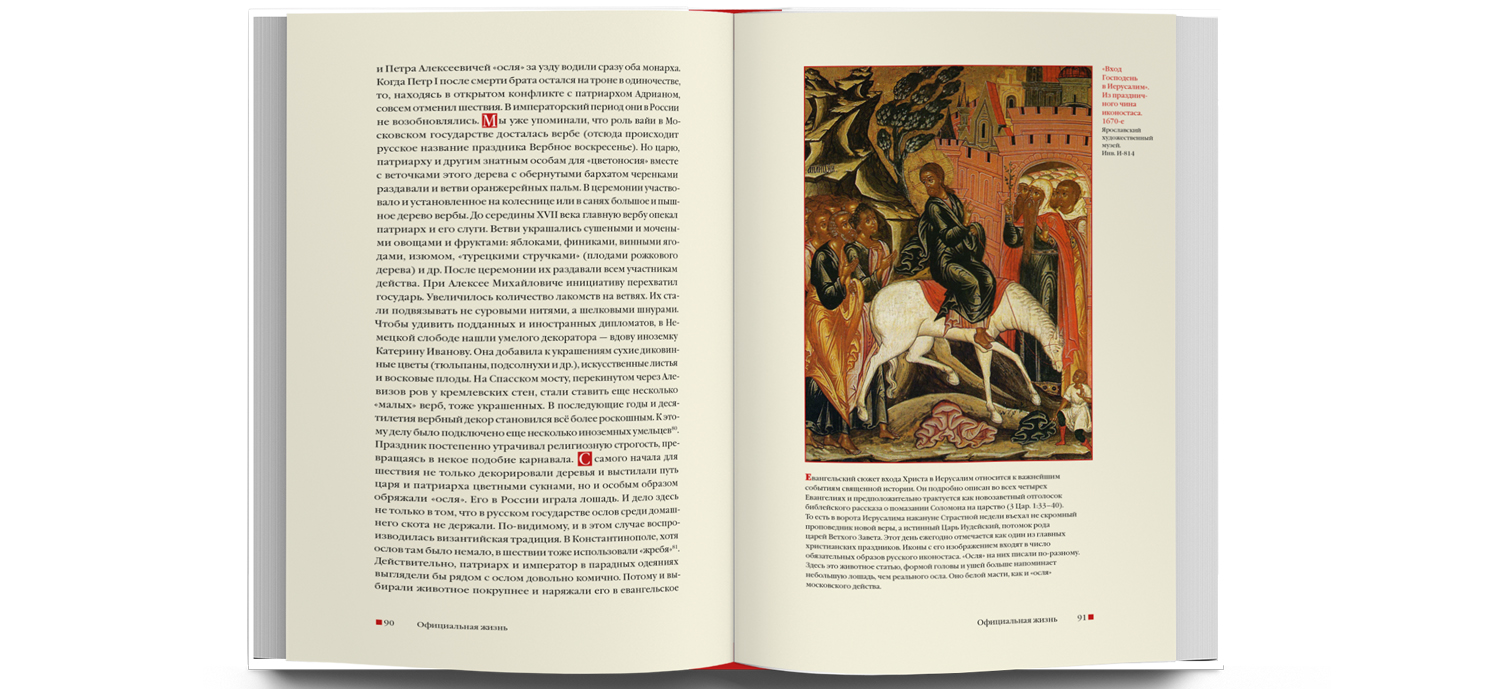

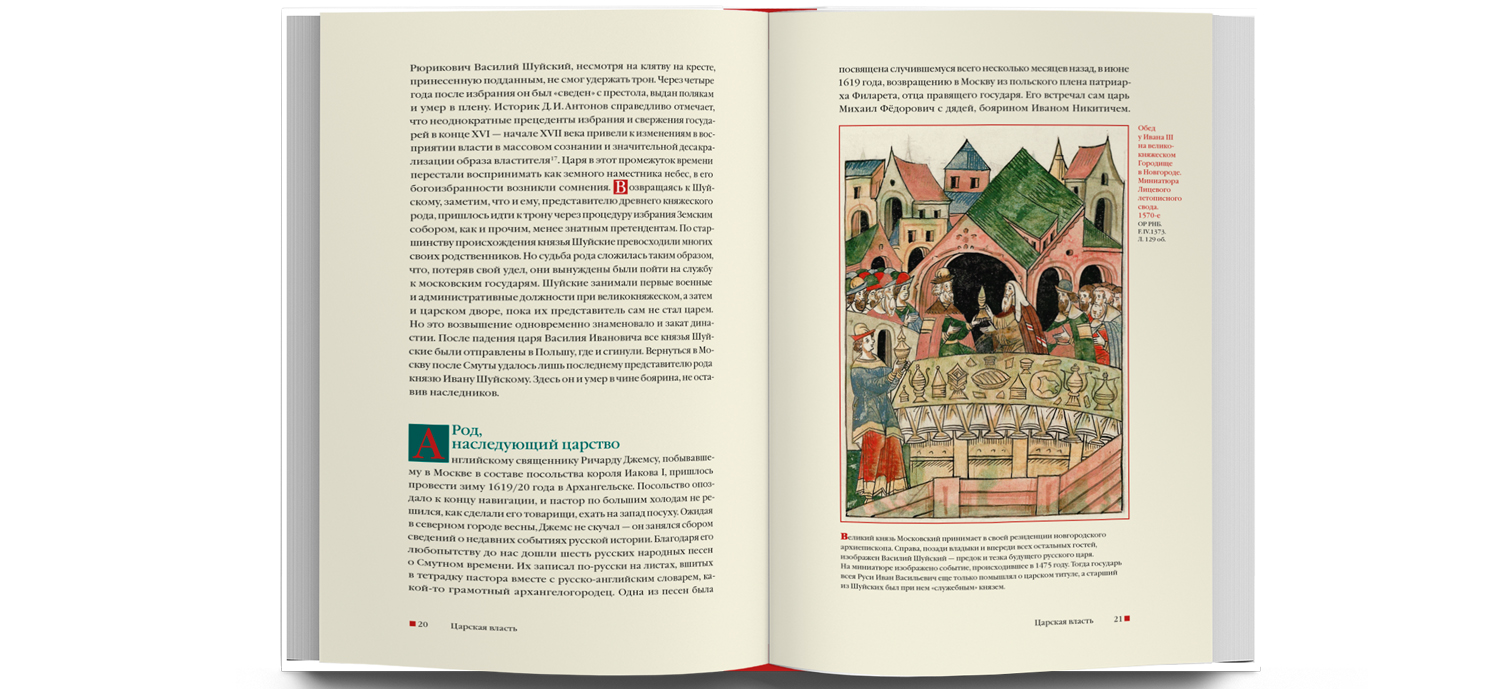

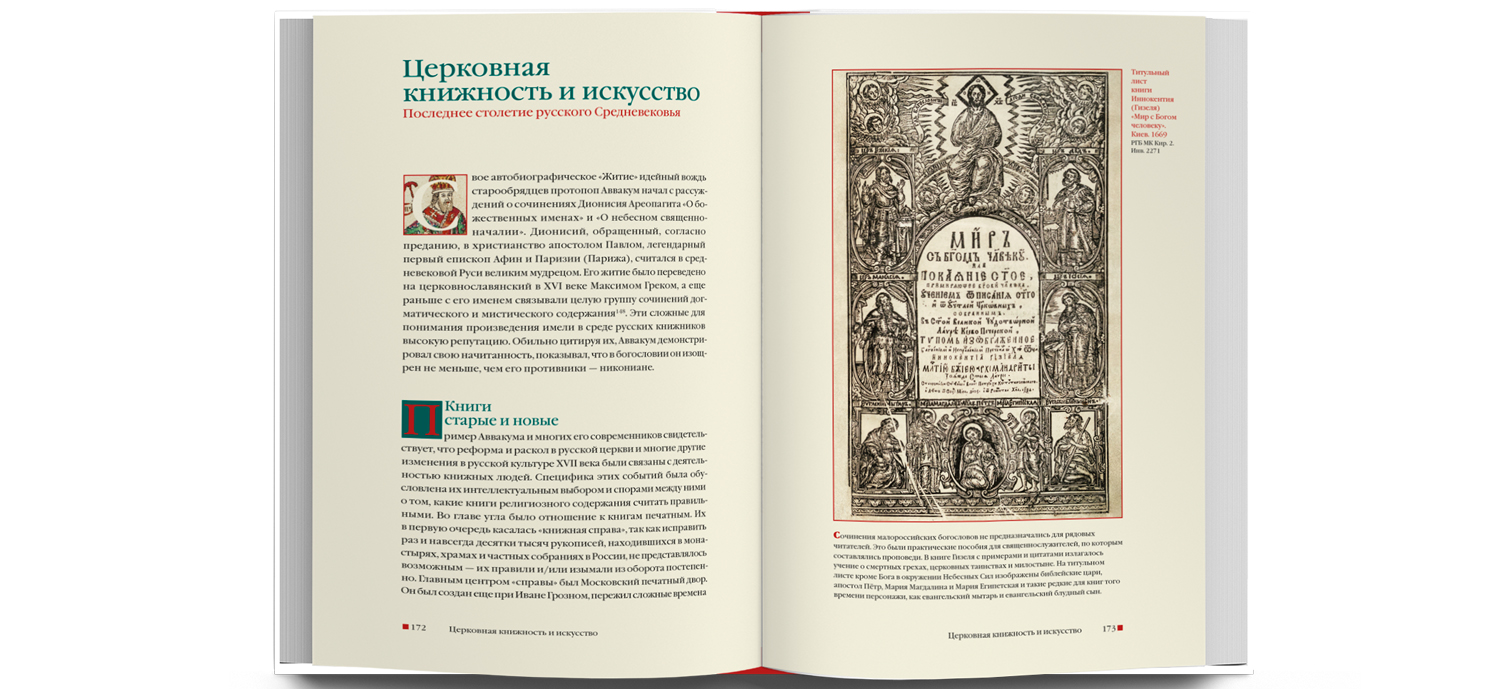

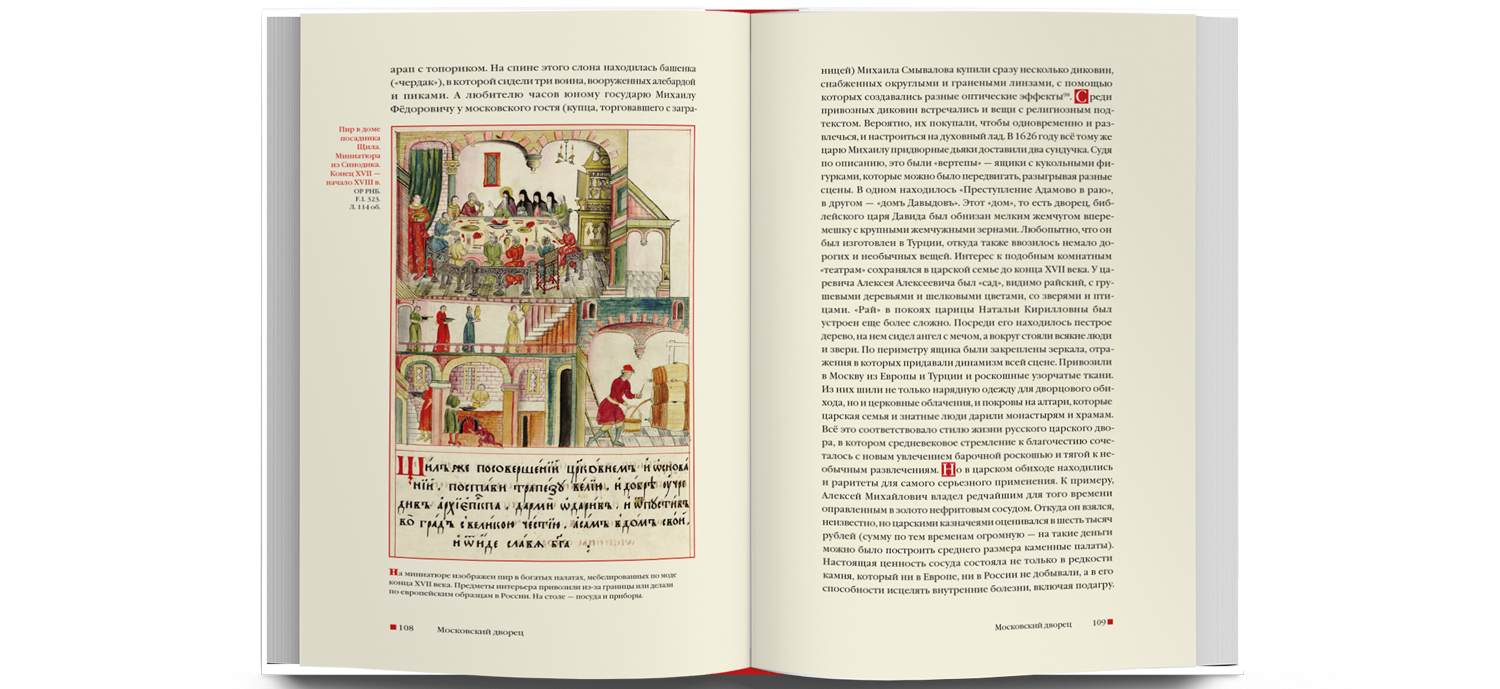

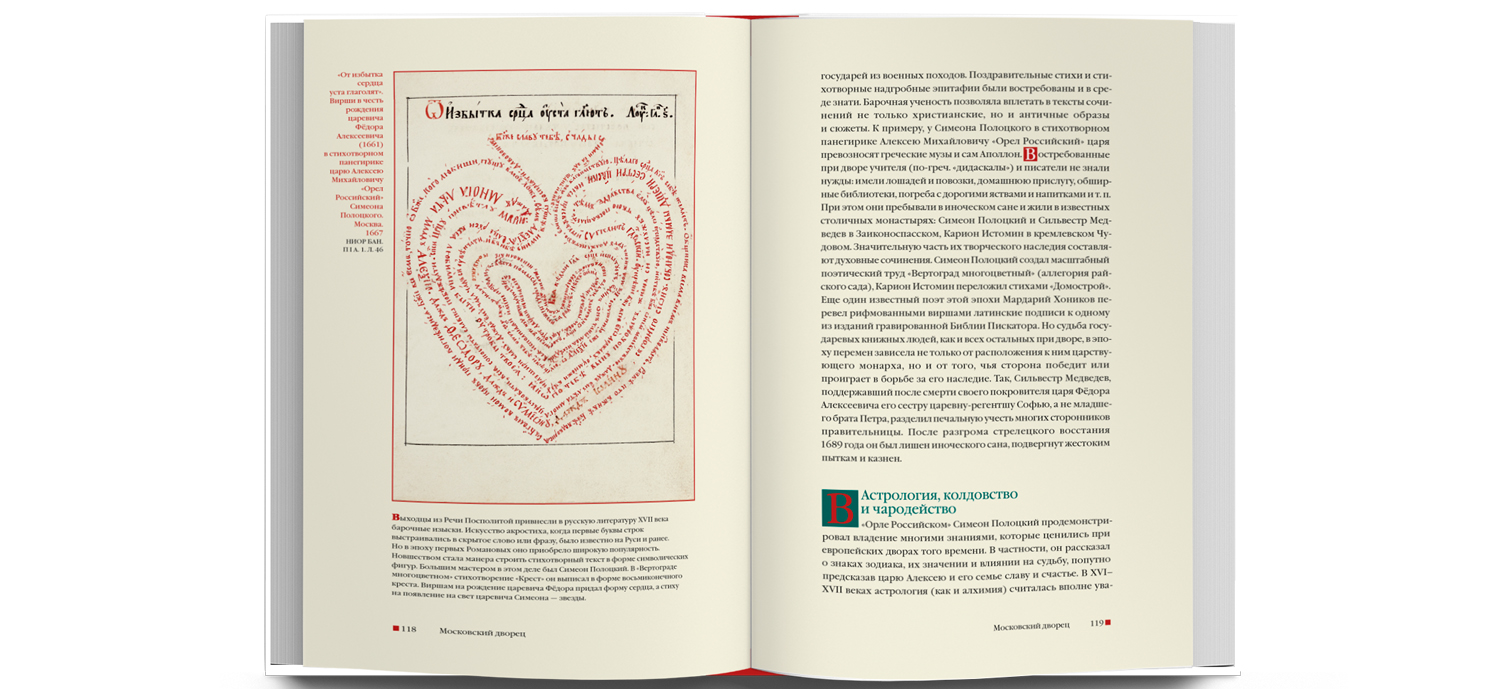

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

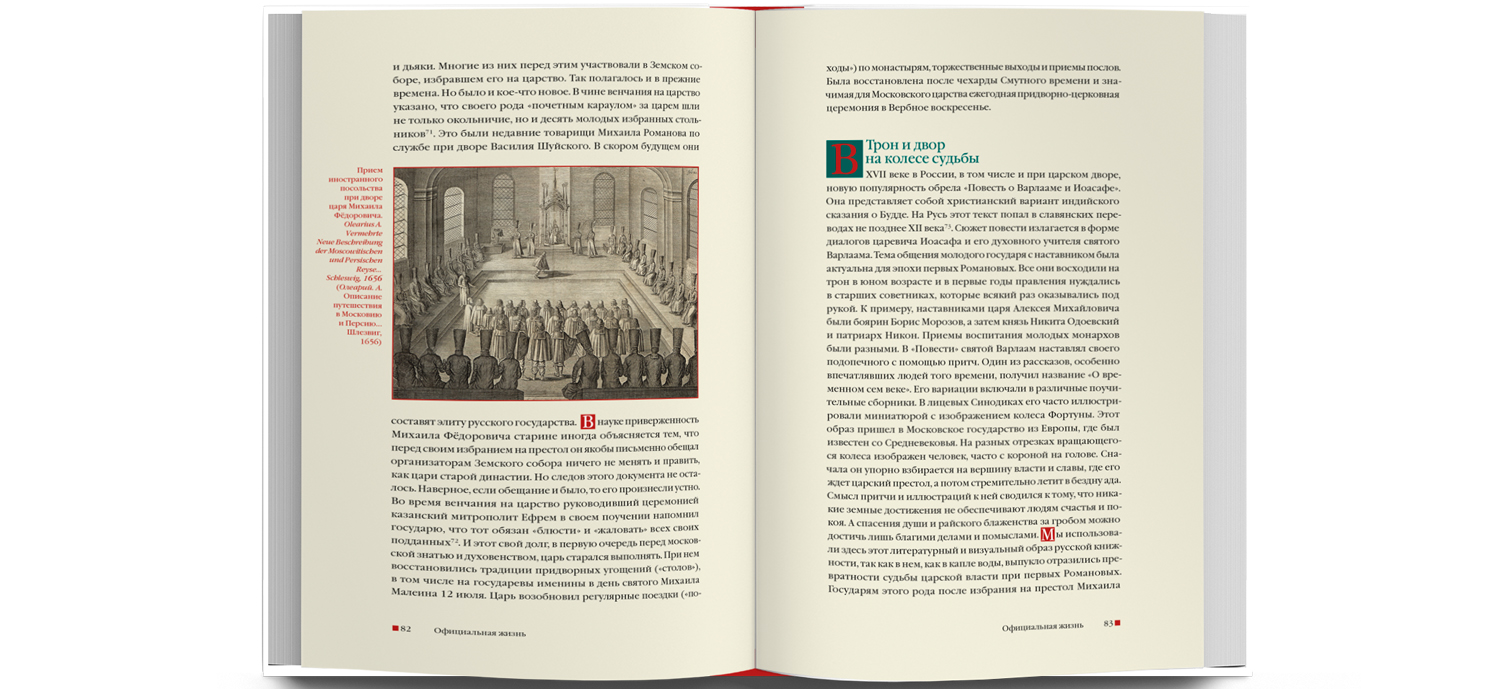

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

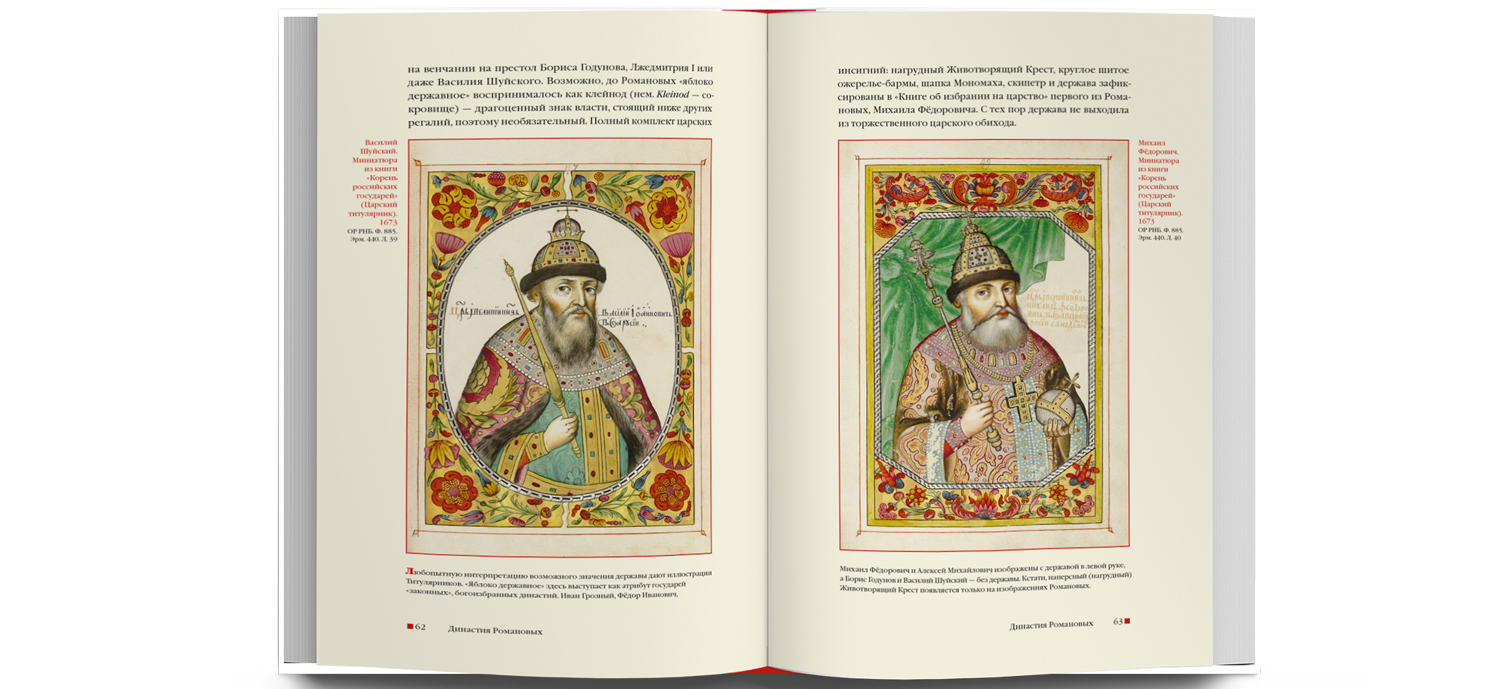

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

– Когда в России возникла традиция царских портретов и зачем их рассылали по губерниям и уездам? На чей опыт опиралась эта традиция?

– Традиция изображать персоны государей появилась в России еще в XVI веке в подражание европейской моде на парадные образы правящих особ. В XVII столетии она получила дальнейшее развитие – от этого времени сохранились даже конные царские портреты. Первоначально такие «парсунные» (от слова «персона») изображения, еще похожие по своей стилистике на иконы, предназначались для дипломатических подарков или размещались при царских гробах в кремлевском Архангельском соборе. Ближе к концу столетия из них стали составлять портретные галереи в парадных покоях патриархов, членов царской семьи, придворной знати. Практика рассылки царских портретов в казенные учреждения и присутственные места в провинции, также заимствованная в Европе, распространилась уже в следующем, XVIII веке. Задачей этих портретов была репрезентация монаршей власти на местах.

– Насколько условными были эти изображения или же живописцы стремились передать сходство с оригиналом?

– Степень достоверности изображений властителей и знатных особ на русских парсунах невысока. Конечно, отдельные индивидуальные черты внешности они передают (например, длину и цвет волос и бороды), но в целом манеру их исполнения можно назвать типизирующей. Поэтому современному зрителю сложно различить царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. И дело здесь не в определенном семейном сходстве, а в том, что все трое изображенных – бородатые мужчины в одинаковых парадных шубах и царских шапках-венцах. Такое изображение – скорее, обобщенный образ царской персоны, а не индивидуальный портрет конкретного человека. В последующее время, когда парсуны первых Романовых многократно копировали в столице и провинции, эта отвлеченность от реальности только увеличивалась, так как художника и натуру разделял все больший временной промежуток.

— Что в XVII веке называли «Радостью Государской»? Кто и как выбирал царских невест?

— «Радостью Государской» в русской придворной культуре XVII века называли женитьбу царя. Тогда супружеские, семейные узы были основой эмоционального мира государя. Преимущественно в семье он обладал относительной свободой поведения и мог испытать удовольствия частной жизни. Но русские цари, как и другие властители того времени, не обладали в полной мере свободой выбора спутницы жизни. Государев брак был частью большой политики. Будущую царицу подбирал царский двор с помощью сложного ритуала смотра невест. Но личная симпатия царя к одной из «финалисток» этого государственного конкурса красоты также могла учитываться.

– В XX веке канарейка наравне с фикусом стала символом пошлости и мещанства. В веке XVII о таком и помыслить не могли, потому царские покои украшали клетки с канарейками и попугаями. Как эти экзотические птицы попали в Кремль?

– Домашние растения и животные, как и прочие элементы быта, подвержены моде. Держать дома птиц в XVII веке было модно во всей Европе. Россия в этом отношении вписывалась в общий «тренд». Канареек и попугаев привозили из-за границы русские и иноземные купцы и дипломаты. В Кремль птицы попадали в качестве подарков. Но их также, как и местных певчих птиц, могли покупать и у частных торговцев на рынке. Встречались и более экзотические случаи приобретения пернатых диковин. К примеру, по распоряжению царя Алексея Михайловича были конфискованы и доставлены во дворец редкие попугаи, до этого принадлежавшие опальному патриарху Никону.

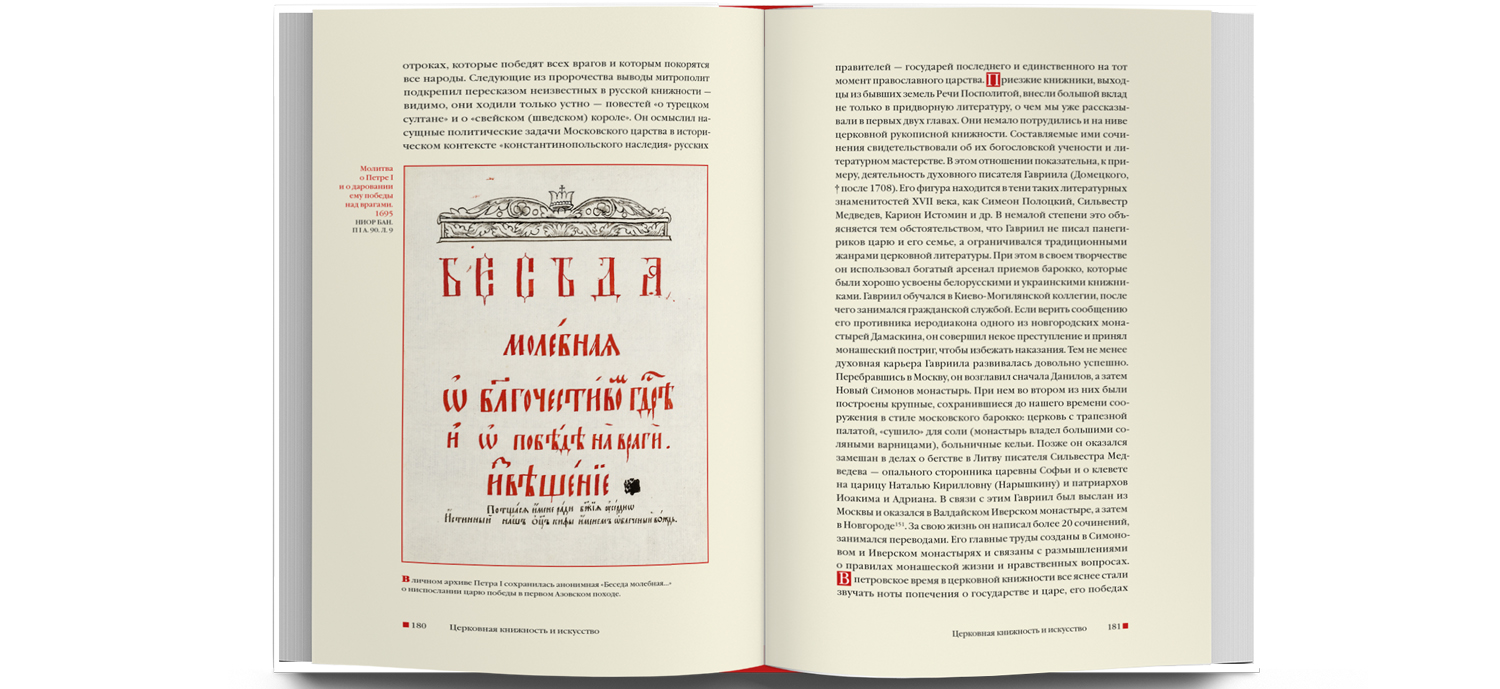

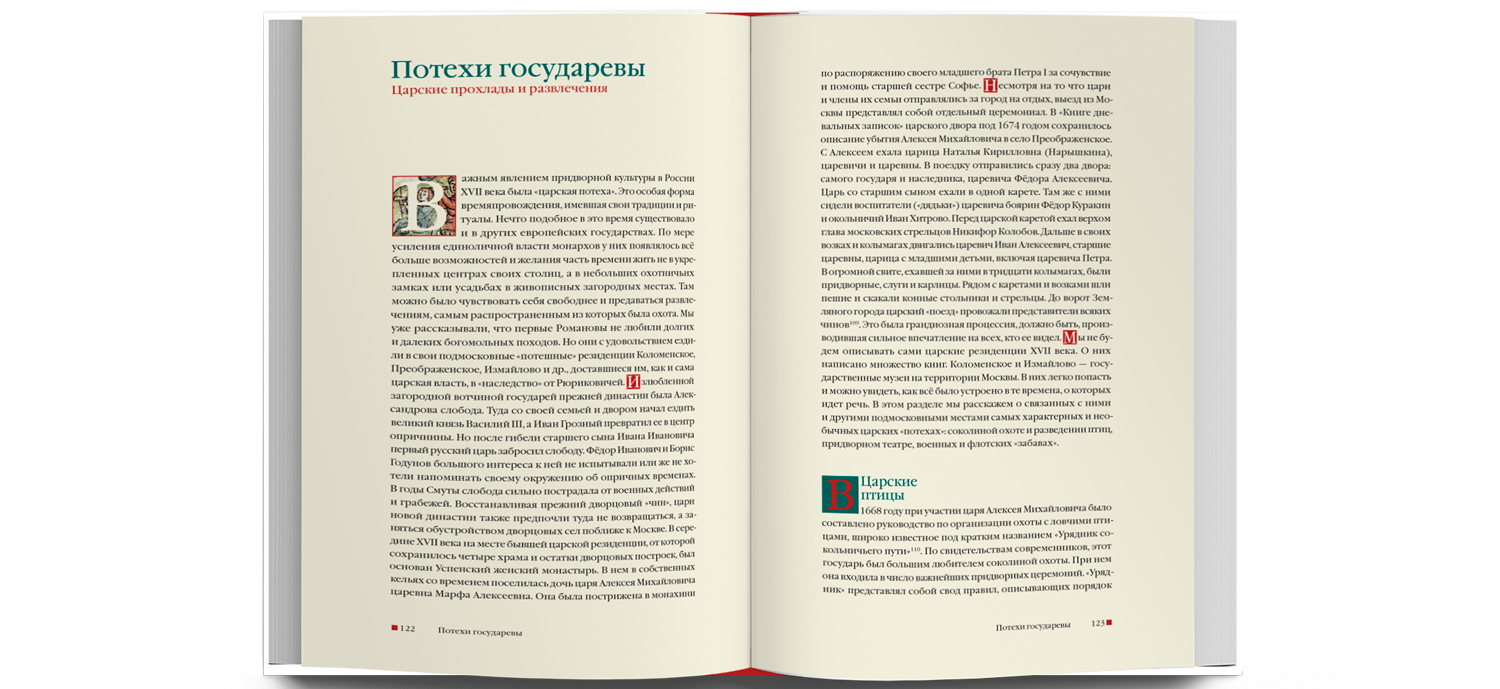

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

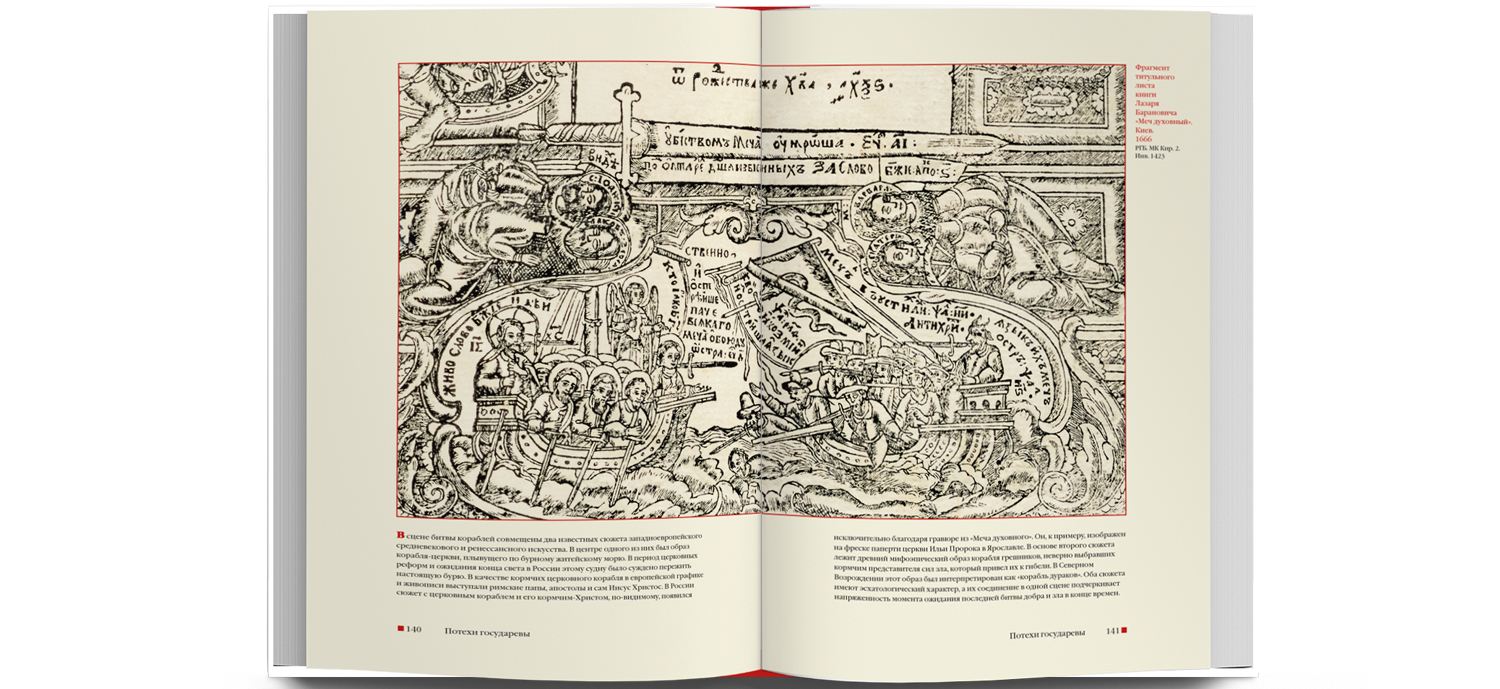

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

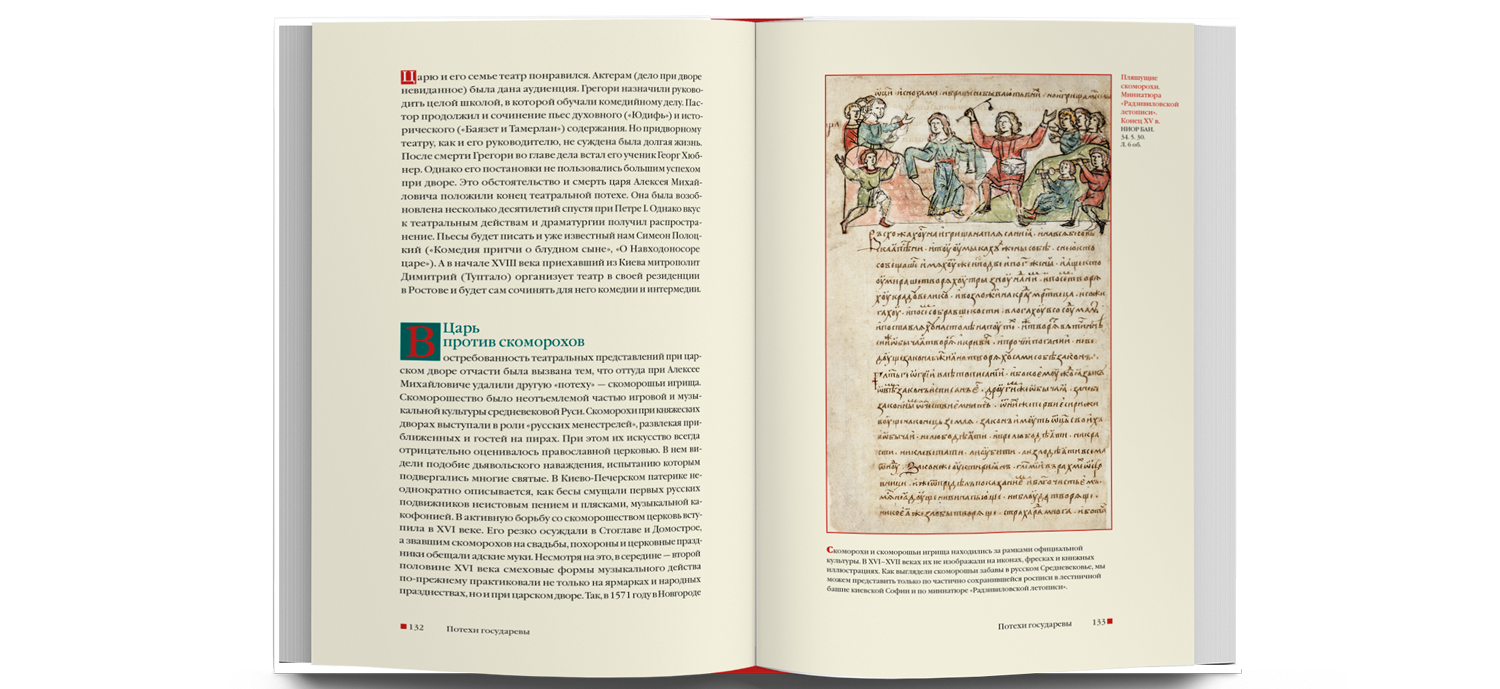

Книга «Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых». Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

– В книге сказано, «в загородной царской резиденции Преображенском был создан придворный театр. Он функционировал с 1672 по 1676 год». Чем этот царский театр отличался от европейского?

– Это был театр одного зрителя – государя Алексея Михайловича, который смотрел спектакль, сидя в кресле в «партере». На него был рассчитан весь репертуар, состоявший из пьес о библейских царях и других прославленных государях прошлого. Только к нему во время представления обращались актеры. Как и в европейском театре того времени, в спектакле участвовали исключительно лица мужского пола (здесь это были юноши-иноземцы из немецкой слободы Москвы). В Европе самые почетные зрительские места находились на сцене. К примеру, английские аристократы смотрели действо, сидя на стульях или лежа прямо на полу. В Преображенском бояре тоже вынуждены были подниматься на подмостки, но в присутствии царя садиться не смели и все многочасовое представление проводили на ногах. На некоторых спектаклях присутствовали члены царской семьи – царица с царевнами и царевичами сидела за специальной перегородкой, скрытая от глаз актеров и придворных.

– Вы пишете, что патриарх Никон «вел себя как крупный землевладелец, присоединяя к своей патриаршей вотчине земли других архиереев» и «любил богатые одеяния». Почему патриарх мог позволить себе подобную роскошь и как к этому относился царь?

– В XVII веке патриарх обладал большой, в том числе экономической и политической, властью. Она уступала только власти царской, а иногда (например, при патриархе Филарете, который приходился отцом правящему государю Михаилу Федоровичу) даже и превосходила ее. Патриарху, как «великому архиерею», символизировавшему славу и силу Церкви, полагались дорогие облачения, но масштаб их роскоши в определенной степени зависел от вкуса и желания самого иерарха. Никон, обладая влиянием на молодого царя Алексея Михайловича, стремился занять при нем место равное тому, какое принадлежало Филарету при Михаиле. Добившись исключительного титула «великий государь», он и внешним видом желал ему соответствовать. Пользуясь своей властью, Никон прибирал к рукам лучшие церковные земли, чтобы всегда иметь в своем распоряжении источник высоких доходов. Первоначально царь снисходительно относился к поведению своего «собинного» (собственного, исключительного) друга, но, когда их пути разошлись, Никону поставили в вину его властные амбиции и стяжательство. Эти качества патриарха были использованы в качестве аргументов обвинения на осудившем его Большом Московском соборе 1666 года.

Людмила Сукина. Фото: издательство СЛОВО/SLOVO

Людмила Сукина. Фото: издательство СЛОВО/SLOVO