Продолжение. Часть первая

Картина «Дети, бегущие от грозы». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Дети, бегущие от грозы». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Дети, бегущие от грозы»

В 1870 году вместе с другими членами «бунта четырнадцати» Константин Маковский вступил в Товарищество передвижных художественных выставок. Среди целей этой организации были «облегчение для художников сбыта их произведений» и «развитие любви к искусству в обществе».

Маковский помогал разработать устав передвижников, с 1870-х и до конца жизни регулярно участвовал в их выставках.

В это же время Маковский много путешествовал по России. После поездки в Тамбовскую губернию он написал картину «Дети, бегущие от грозы». В одной из деревень он встретил девочку, внешность которой показалась ему интересной. Художник попросил её позировать для полотна. Девочка согласилась, но в нужный день не пришла. Маковскому рассказали, что накануне она пошла в лес с младшим братом, попала под сильный ливень, промокла и заболела. Художник рисовал её по памяти.

* * *

Картина «Перенесение священного ковра пророка Мухаммеда в Каире». Фото: Национальная картинная галерея Армении

Картина «Перенесение священного ковра пророка Мухаммеда в Каире». Фото: Национальная картинная галерея Армении«Перенесение священного ковра пророка Мухаммеда в Каире»

Ездил Маковский и за границу. Так, в Египет он приезжал трижды. Первая поездка художника в Каир состоялась в 1872 году по совету врачей в связи с болезнью жены. Однако несмотря на это грустное обстоятельство, художник много работал, погрузившись в необычную атмосферу восточной жизни. После возвращения в Россию он получил заказ на картину «Возвращение священного ковра из Мекки в Каир» от наследника великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III.

Для исполнения этого заказа Маковский в 1874 году вновь отправился в столицу Египта вместе с младшим братом Николаем. Результатом этой поездки стало написание более двухсот этюдов, среди которых был эскиз большой заказанной картины.

В 1876 году полотно «Перенесение священного ковра в Каире» было готово, и в том же году полотно экспонировалось в Парижском салоне.

В конце 1876 года художник в третий раз предпринял поездку в Африку, значительно расширив маршрут своего путешествия. Он посетил Марокко, Алжир, Египет, Судан и Абиссинию.

Сюжетом для картины послужила древняя мусульманская традиция. Священный ковёр кисва – религиозная святыня мусульман – предназначен для облачения главного святилища – Кааба в Мекке. Ежегодно лучшие мастера Египта ткали и вышивали священный ковёр для перенесения его в Мекку. Ковёр помещали в специальное сооружение – махмаль, водружали на верблюда, и в сопровождении торжественной процессии паломников и верующих караван шествовал по улицам Каира, направляясь в Мекку. По окончании хаджа верующие получали небольшие части ковра и увозили их с собой в разные концы мусульманского мира. При возвращении паломников в Каир их встречала праздничная толпа горожан. Ритуал встречи был связан с возвращением самих паломников и махмаля, который почитался за священный предмет.

* * *

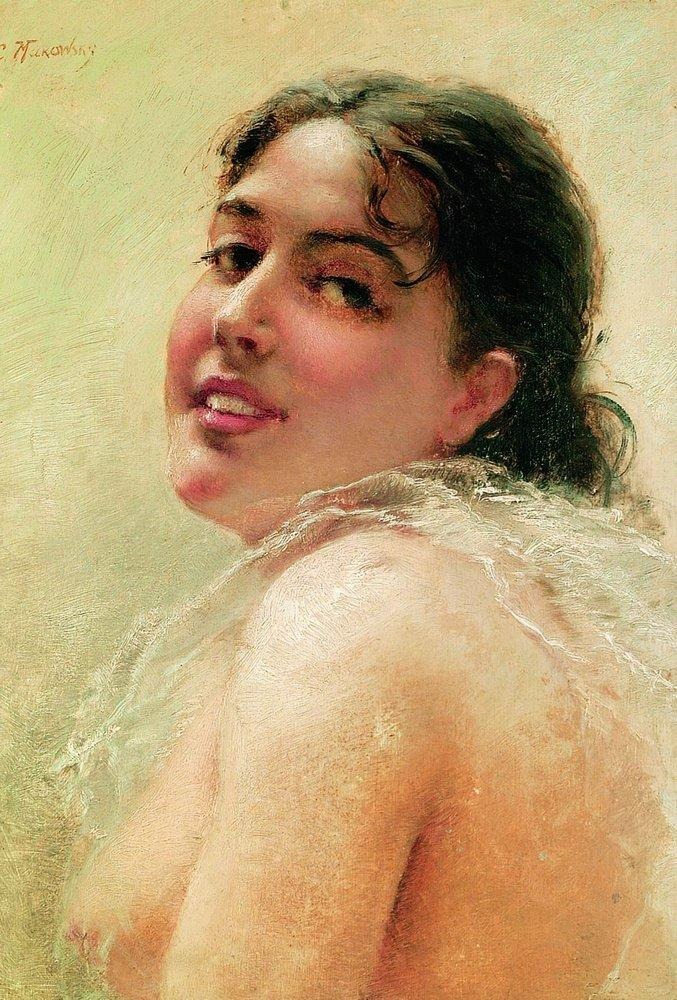

Портрет Ю.П. Маковской – «Головка». Фото: Частная коллекция

Портрет Ю.П. Маковской – «Головка». Фото: Частная коллекция«Головка» (портрет Ю.П. Маковской)

Константин Маковский был женат трижды. Его первой супругой стала актриса драматической труппы Императорских театров в Санкт-Петербурге Елена Буркова, которая выступала под псевдонимом Черкасова. Буркова была внебрачной дочерью графа Владимира Адлерберга, министра двора и уделов при Николае I.

В 1871 году у Маковского и Бурковой родился сын Владимир, но он вскоре умер. Тяжело заболела и жена художника. Маковский несколько раз выезжал с ней на юг, но это не помогло. Елена Буркова умерла в 1873 году.

В 1875 году Маковский женился вновь. Его второй супругой стала Юлия Леткова, которая приехала в Петербург поступать в консерваторию. Сын художника Сергей Маковский вспоминал: «Ей шёл всего шестнадцатый год, но казалась она старше уменьем держать себя в обществе и умственной зрелостью… Отец влюбился с первого взгляда и не отходил от неё весь вечер».

Вместе они прожили больше двадцати лет. В браке родились трое детей: Сергей, Елена и Владимир. Сергей Маковский вспоминал: «Наша семья, в течение первых пятнадцати лет совместной жизни с отцом, была дружной, гармонически слитной семьёй. Нежность к нему, знаменитому, балованному художнику, приобретала оттенок восторженного поклонения. Существом высшего порядка входил он в наш детский быт».

Елена Лукш-Маковская вспоминала, что с самого детства Маковский учил своих детей рисовать: «Я очень рано решила, что буду художницей, и в себя верила. Старший брат, Серёжа, имел хорошие способности и рисовал лучше меня. Однажды он исполнил акварелью и преподнёс отцу к праздникам целую картину “Полтавский бой” и продекламировал Пушкина с воодушевлением. Что было похвал! И действительно “картина” удалась. В другой раз, несколькими годами позже, отец задал Серёже и мне задачу: “помочь ему” написать облака и вечернее небо на одном из панно для особняка фон Дервиза… Я почувствовала: “Нет, слишком рано”. Однако, подумав, твёрдо заявила Сереже: “Всё равно художником буду я, а не ты”. И оказалась права».

* * *

Картина «Болгарские мученицы». Фото: Национальный художественный музей Республики Беларусь

Картина «Болгарские мученицы». Фото: Национальный художественный музей Республики Беларусь«Болгарские мученицы»

В 1877 году началась русско-турецкая война. Несколько месяцев Маковский провёл на Балканах, где наблюдал за боевыми действиями.

Полотно «Болгарские мученицы» на одной из выставок в Санкт-Петербурге увидел император Александр II. Он впечатлился работой до слёз.

Однако основатель объединения «Мир искусства» Александр Бенуа вспоминал: «Увидав её в Академии, я скорее был разочарован этой, на мой вкус, слишком пёстрой в красках картиной. Ещё не побывав на выставке, слушая разговоры старших, я готовился увидеть нечто чудовищно страшное <…>, а тут как раз самых зверств я и не приметил».

* * *

Картина «Русалки выходят из воды перед Троицей». Фото: Государственный Русский музей

Картина «Русалки выходят из воды перед Троицей». Фото: Государственный Русский музей«Русалки выходят из воды перед Троицей»

В 1879 году картину Маковского «Русалки» представили на 7-й Передвижной выставке. Там её увидел и приобрёл для Эрмитажа Александр II. Вскоре император заказал художнику свой портрет. Маковский закончил его в 1881 году. Это был третий из созданных им портретов императора: предыдущие два он написал в 1860-х годах – для русского посольства в Лондоне и для Московской канцелярии.

* * *

Картина «Император Александр II на смертном одре». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Император Александр II на смертном одре». Фото: Государственная Третьяковская галерея«Император Александр II на смертном одре»

Самый известный портрет государя в исполнении Маковского. Это посмертный рисунок, написанный с натуры в течение двух первых часов после гибели императора 13 марта 1881 года – в день покушения. Художник назвал работу над этой картиной «самым страшным сеансом».

* * *

Картина «Боярский свадебный пир в XVII веке». Фото: Музей Хиллвуд

Картина «Боярский свадебный пир в XVII веке». Фото: Музей Хиллвуд«Боярский свадебный пир в XVII веке»

В 1880-х Маковский увлёкся историей России. Художник изображал бояр XV–XVII веков, намеренно переодевал своих заказчиков в старинные костюмы. К этому периоду относятся картины «Боярыня у окна», «Боярышня», «Боярский свадебный пир». Последнее полотно хотел купить для своей галереи коллекционер Павел Третьяков. Однако Маковский попросил за него 20 тысяч рублей. Третьяков решил, что это слишком дорого, и отказался. В итоге художник продал «Боярский свадебный пир» американскому коллекционеру, который заплатил за картину в три раза больше. После этого Маковский несколько раз бывал в США, где он имел определённый успех.

Увлечение русской историей отразилось и на других картинах Маковского: «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем», «Смерть Ивана Грозного» и «Поцелуйный обряд».

На Всемирной выставке в 1889 году живописец за свои исторические работы получил золотую медаль, а затем – и орден Почетного легиона, одну из главных наград Франции за особые заслуги.

* * *

«Портрет лежащей любовницы М. А. Матавтиной». Фото: Частная коллекция

«Портрет лежащей любовницы М. А. Матавтиной». Фото: Частная коллекция«Портрет жены М.А. Маковской»

В 1889 году на Всемирной выставке в Париже художник познакомился с некой Марией Матавтиной. Вскоре он купил мастерскую в Париже, где решил жить с Матавтиной, которая в 1891 году родила художнику их первого ребёнка – сына Константина.

Конечно, для 32-летней Юлии Павловны это стало настоящим ударом. И она начала изматывающую борьбу с бывшим мужем. Во-первых, потребовала паспорт, по которому сможет проживать самостоятельно со своими детьми. Во-вторых, права «проживать с тремя детьми по отдельному паспорту от мужа и об устранении последнего от всякого вмешательства в дело воспитания и образования детей». В третьих, огромных алиментов.

Даже для богача Маковского эта сумма оказалась неподъёмной.

Во время этих семейных разборок с Маковским в Париже пересекался Алексей Суворин, который позже напишет, что художник выглядел «далеко не блестяще» и не мог говорить о своей бывшей спутнице жизни без негодования.

Сергей Маковский вспоминал: «Семья наша распалась ещё в 1893 году, с тех пор я встречал отца лишь мельком, издали».

Развод Маковский получил в 1898 году. Художник обязался пожизненно выплачивать Юлии Летковой пенсию. К тому времени у него было уже трое детей от Марии Матавтиной.

* * *

Картина «Кузьма Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям». Фото: Нижегородский государственный художественный музей

Картина «Кузьма Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям». Фото: Нижегородский государственный художественный музей«Минин на Нижегородской площади»

В Россию художник вернулся только в начале 1900-х. В 1901 году в Конногвардейском манеже в Петербурге открылась вторая выставка Петербургского общества художников, на которой Маковский показал свою эпохальную патриотическую картину «Минин на Нижегородской площади» размерами семь на шесть метров.

Тем не менее реакция на данную картину была неоднозначной. Многие деятели искусства посчитали её недостаточно красочной по сравнению с другими произведениями художника. К примеру, Максим Горький в своём очерке сделал такой вывод: «Хорошая картина! Быть может, она несколько тускла – в ней мало солнца, мало блеска… Не горит всё это золото, серебро, ткани, главы церкви. Небо покрыто белыми лёгкими клочьями облаков, между ними всюду синева, но солнца мало… Зато жизни много!».

* * *

Картина «За чаем». Фото: Ульяновский областной художественный музей

Картина «За чаем». Фото: Ульяновский областной художественный музей«За чаем»

После революции 1905 года историческая живопись стала терять популярность. В эти же годы живописец создавал пейзажи, портреты девушек в национальных костюмах, зарисовки из семейной жизни.

В прессе Маковского критиковали за поверхностные сюжеты. Владимир Стасов писал: «Маковский – художник, в сущности богато одарённый и начинавший когда-то так блистательно, так свежо и размашисто, что всех удивлял и радовал. Но это время давно прошло: он давно пишет всё больше французские будуарные панно и будуарные картины, или французские маленькие конфетные головки…».

В 1915 году Маковский стал одним из учредителей Общества возрождения художественной Руси. Среди целей этой организации было «распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством». Члены Общества выпускали открытки с памятниками древнерусского зодчества, выступали за чистоту русского языка от иностранных заимствований.

* * *

К сожалению, в том же году Константин Маковский трагически погиб. На углу Садовой улицы и Невского проспекта в его экипаж врезался трамвай. Художник упал и сильно ударился головой. 30 сентября 1915 года он скончался.

Похоронили Константина Маковского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Во время революции 1917 года и закрытия лавры могила Маковского была разрушена. До нашего времени она не сохранилась.