Иисус Христос как центр

Безусловный центр, вокруг которого развивается теология Бонхёффера, – это Иисус Христос. Именно из этого центра вырастают и дополняют друг друга богословская рефлексия, духовная глубина и этическая ответственность. Духовное и душевное осознание Христа как центра является, по Бонхёфферу, основой христианского существования. Концепция Христа как центра соединяет воедино все элементы трудов Бонхёффера.

В размышлениях Бонхёффера о Христе как об основании Церкви присутствует критика религии XIX века. В 1928 году он прочёл лекцию «Об Иисусе Христе и природе христианства». В этой лекции Бонхёффер, в свете диалектического богословия Карла Барта, обозначил знание, мораль и религию как бесполезные пути к Богу. «Если человек и Бог собираются вместе, то есть только один путь – путь Бога к человеку», – с таким утверждением Бонхёффер обратился к слушателям. Во Христе становится очевидным, что Бог не оставляет человека в безусловной любви, которая «сильнее смерти» (Песня песней). О Христе нельзя думать как о существовании в себе (An-sich-sein), но только как о существовании для меня (Für-mich-sein), Он всегда мыслим во взаимных личных отношениях, которые возможны только в церкви.

Быть христианином означает молиться и совершать праведные дела среди людей, ибо Боговоплощение и Крест устанавливают вселенскую любовь к миру. В письме к Теодору Литту в 1939 году Бонхёффер так говорит об этом:

Только потому, что Бог стал бедным, несчастным, забытым, безуспешным (с точки зрения этого мира) человеком, и потому что отныне Бог хочет найти Себя только в этой нищете, на Кресте, и мы отныне не можем отречься от человека и от мира, поэтому в нас есть любовь к брату.

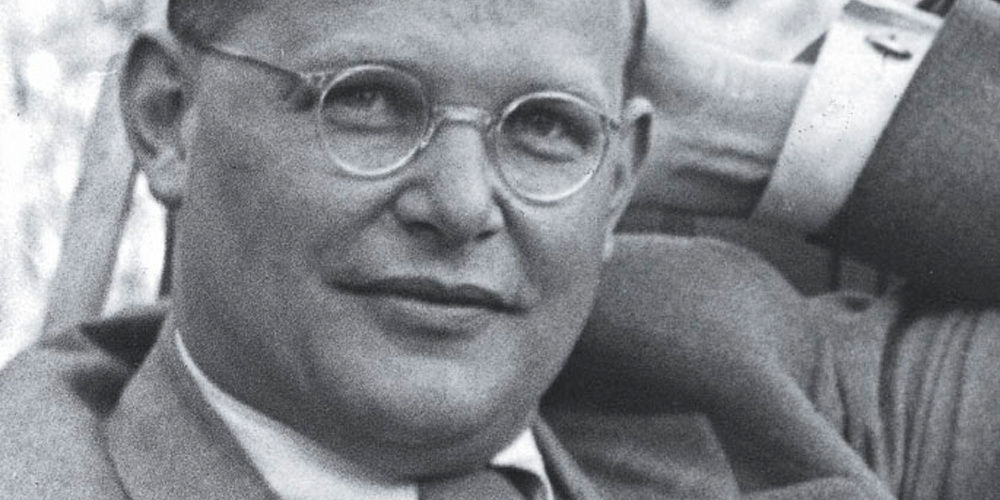

Дитрих Бонхёффер. Фото: dietrich-bonhoeffer.net

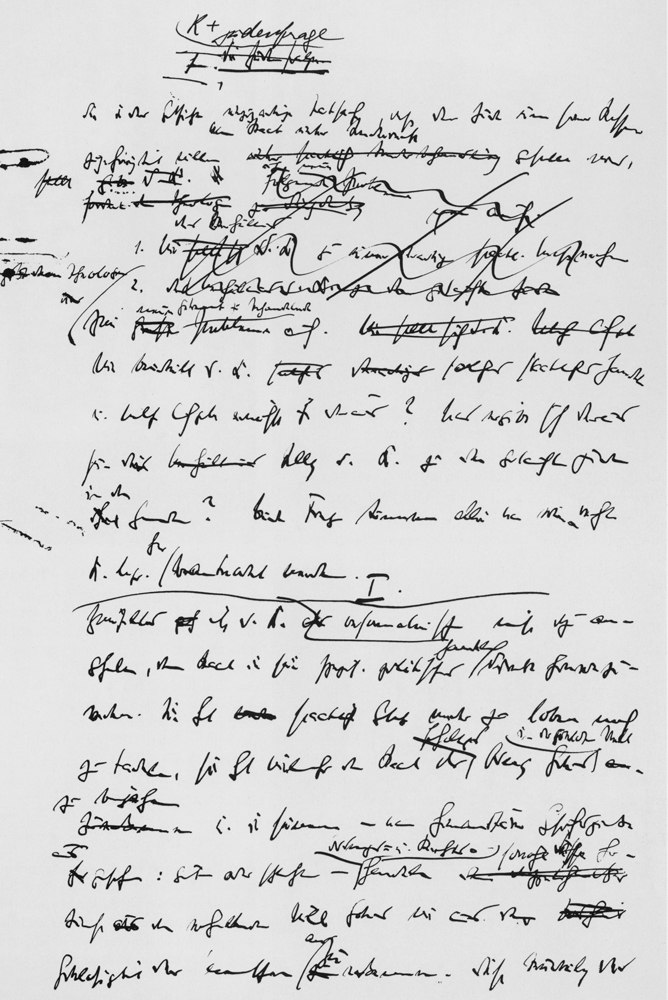

Дитрих Бонхёффер. Фото: dietrich-bonhoeffer.net Страница рукописи Бонхёффера по еврейскому вопросу. Фото: dietrich-bonhoeffer.net

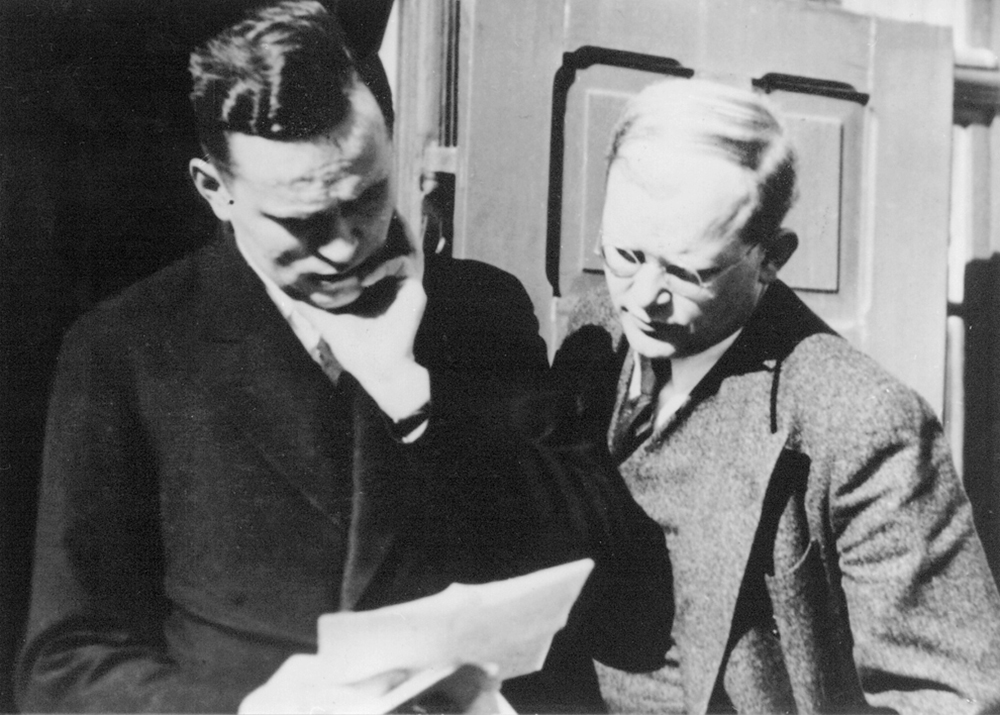

Страница рукописи Бонхёффера по еврейскому вопросу. Фото: dietrich-bonhoeffer.net Бетдж и Бонхёффер. Фото: dietrich-bonhoeffer.net

Бетдж и Бонхёффер. Фото: dietrich-bonhoeffer.net