В России плохо помнят своих предков. Это в Европе витиеватое генеалогическое древо для старинных родов является нормой, у нас ситуация с древними фамилиями иная, не говоря уж о «простых смертных». Тому виной сразу несколько факторов.

Двигатели интереса

Так сложилось, что интересоваться своими корнями на протяжении долгого времени в нашей стране было не принято. Речь идёт в первую очередь о советских годах. Зато потом, сразу после развала, в сознании у людей что-то щёлкнуло. Изменение государственного строя повлекло за собой и изменение мировоззрения. Начался процесс осмысления ценностей под другим, скажем так, углом. Большой процент заинтересованных в изучении собственного генеалогического древа в 90-е годы составили люди, попавшие в струю. Преобразившись из вчерашних условных трактористов в «новых русских», они, движимые алчными и корыстными чувствами, стали копаться в прошлом, надеясь обнаружить среди предков царей, князей, графов или иных представителей голубых кровей. Но немало было и людей, которые пытались что-то выяснить о своих далёких пращурах из чистого любопытства и интереса.

Популярность к генеалогии в России движется по синусоиде. В последнее время интерес к ней пробудился с новой силой. Некоторые исследователи считают, что сейчас это связано с присоединением Крыма, другие уверены, что в наши дни сработал фактор 90-х, то есть очередной кризис. Что тогда, что сейчас сыграл роль страх перед будущим. Люди опасаются глядеть вперёд, поэтому пытаются заглушить боязнь прошлым, придавшись чувству ностальгии. При этом тревожат предков сейчас не только люди пожилого возраста (а именно они больше склонны к ностальгии), но и молодёжь. Им тоже интересно, как интересно и представителям сегодняшней элиты. Успешным хочется подкрепить своё особое положение привилегированными предками. В общем, история с 90-ми годами частично повторяется.

Алла Краско. Фото: institutspb.ru

Алла Краско. Фото: institutspb.ru«Интерес к генеалогии пробудился в 90-е годы, - рассказывает Алла Краско, российский историк, генеалог, главный библиограф Центра генеалогии РНБ, вице-президент Русского генеалогического общества и действительный член Международной академии генеалогии (Франция). – Тогда стало меняться понятие «социального заказа» общества. Произошла перестройка общественного сознания из-за коренного изменения идеологии. И определённая часть людей заинтересовалась своими корнями. Количество людей росло и дело не только в моде, сказалась инерция. Самое важное, что генеалогией заинтересовались именно в 90-е годы. И с тех пор этот процесс продолжается».

Две «памяти» человека

Некоторые исследователи уверены, что у человека есть две памяти. Первая – это видение своей истории через призму государственного влияния. Вторая – проникновение в историю через собственных предков. Если брать советский период нашей истории, то в нём полностью доминировала именно «первая память». Это было выгодно государству. В таком русле, когда во главе угла стояло именно событие, терялся сам человек и он, соответственно, не воспринимал себя как нечто важное и ценное. Насаждалось понятие, что изучать историю своей семьи не только неправильно, но и опасно. Сейчас же наметилась другая тенденция. Люди хотят знать историю важных для страны событий не вообще, а через участие в них своих предков. С этой точкой зрения согласна и Алла Владимировна: «Утверждение о "первой" и "второй" памяти верно в том смысле, что большую историю можно изучать по-разному. Можно как в советское время – от общего к частному. Например, Великая Отечественная война или Октябрьская революция – здесь события доминировали. Очень мало информации было о конкретных людях, выделялись лишь отдельные герои, совершившие подвиги, оперировали такими понятиями, как «весь советский народ». Второй же путь, с моей точки зрения, более правильный – это изучение истории от частного к общему. Вот вы изучаете историю своей семьи и находите своих предков в неких больших событиях. И пусть они не были героями, но они там принимали непосредственное участие. Кого-то раскулачили, кто-то поднимал целину. И история тех далёких событий станет для вас ближе, понятней. Что же касается приверженцев того или иного пути, то выяснить, кого больше, сложно. Дело в том, что мы можем судить только по тем людям, с которыми сами общаемся. Я уже лет тридцать общаюсь с людьми, которым интересна история своего рода. И они идут по пути от истории своей семьи к истории своей страны».

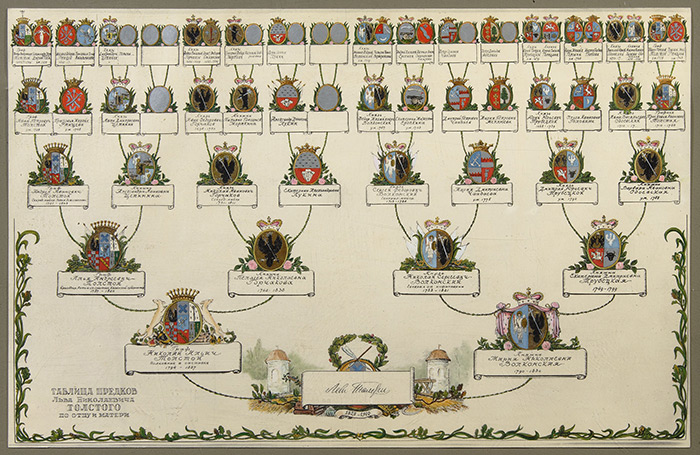

Генеалогическое древо Льва Толстого. Фото: tolstoy.ru

Генеалогическое древо Льва Толстого. Фото: tolstoy.ruКстати, и академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв подчёркивал, что «мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей семьи, продолжая селом или городом и кончая страной и миром, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину окружающего». Но понятно, что просто так, по команде любить и помнить свою страну и свою историю не получится. И человек, для которого собственный род – потёмки, никогда не будет патриотом. Соответственно, знакомство со своими корнями должно произойти в детстве. Ребёнку примерно с семилетнего возраста нужно рассказывать о его предках, и неважно, героями они были или нет. Просто человек, который не способен любить и уважать ближайших ему людей, не способен на проявление таких же чувств и к государству. По мнению Аллы Владимировны, приобщение ребёнка к истории через его же предков – чуть ли не единственный работающий способ привить ему любовь и интерес к корням. Ему нужно показывать фотографии, награды (даже школьные), которые получали его родители, бабушки и дедушки. В зрелом возрасте привить эти чувства или очень сложно, или вообще невозможно. Как считают некоторые исследователи, взрослые люди, не интересующиеся своим прошлым, просто привыкли быть «без роду, без племени». И в большинстве своём они не хотят что-либо менять.

Фото: June Hansen / Unsplash

Фото: June Hansen / UnsplashГенеалогия. С чего начать?

Как и у любой науки, у генеалогии есть своим принципы. Начинать поиск своих корней должен человек, который сам этого действительно хочет. Он, что называется, созрел для этого шага. Поиск состоит из трёх компонентов. Первым делом необходимо изучить старые фотографии и документы, рассказывающие о его семье, то есть домашний архив. Уже из этого при удачном стечении обстоятельств можно выжать полезную информацию. После этого следует этап общения с так называемыми «живыми носителями информации» – проще говоря, с людьми, которые могут пролить свет на историю семьи. Причём не обязательно это должны быть ближайшие родственники. Соседи, коллеги по работе, друзья и знакомые могут оказаться носителями ценных сведений.

Третий шаг – посещение библиотек, где можно найти полезные справочники, газеты и так далее. И только когда из всего этого будет выжат максимум, стоит отправляться в архивы. Только важно понимать, что результат, особенно на начальной стадии работы, может не порадовать ввиду своего отсутствия или же будет не совсем таким, как ожидалось. Здесь можно вспомнить нашумевшую историю, как внучка одного из участников расстрельной команды НКВД извинилась перед блогером Денисом Карагодиным. Ведь оказалось, что её дед много лет назад казнил его прадеда. С этим согласна и Алла Владимировна: «Надо понимать, что среди наших предков могут быть люди разные: людей подлых, преступников, предателей, убийц всегда было немало… В генеалогическом поиске надо быть готовым ко всему. Но в любом случае генеалогическое исследование рода – это всегда увлекательное, эмоционально насыщенное приключение, погружение в историю страны через историю своей семьи». Другая проблема – это события, которые пережила Россия в начале прошлого столетия. Революция и гражданская войне не способствовали сохранению исторической памяти. Многие важные с точки зрения истории отдельных людей или семей архивные документы оказались утраченными. Поэтому нередко бывает и так, что информацию на первых порах найти не удаётся. Кто-то опускает руки в таком случае, кто-то пытается найти обходные пути. «Наше дело трудозатратное и подвижническое, – рассказывает Алла Владимировна. – Бывает и так, что в большой семье найдётся человек, который берёт на себя бремя изучения истории своих корней. И тогда он словно зажигает остальных. Важно, чтобы нашёлся тот, кто зажжёт эту свечу».

Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»Копать в глубь веков сложно и по той причине, что основная масса жителей в досоветский период являлась крестьянами или мещанами. Дворян, чиновников, офицеров, священников, купцов было гораздо меньше. Потомкам представителей привилегированных сословий попроще, но их процент ничтожно мал по сравнению с потомками «простых» людей. И здесь, по мнению Аллы Владимировны, очень важно, что знают люди о своей семье на начало XX века. Если, например, известно, что предки перебрались в Санкт-Петербург из родной деревни до 1-й Мировой войны, то появляется зацепка, в каком направлении работать дальше. Но нужно быть готовым и к тому, что в определённый момент поиски зайдут в тупик. И никакой специалист помочь не сможет, поскольку след затерялся. Но всё же изучать историю своей семьи нужно. В нашей стране произошла утрата памяти. С тем событием мы поделать уже ничего не можем. Зато можем способствовать процессу её восстановления. Ведь ещё Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».

***

Познакомиться и пообщаться с Аллой Краско будет возможно на фестивале «Время мира» – на семинаре по практической генеалогии, который состоится 17 августа в 17:00 в Сокольниках (Москва).