Вновь уходя от актуального к вечному, я хотел бы предложить читателю одну речь, произнесённую в XVIII веке в римской архигимназии «Sapientia». Сейчас университет «La Sapienza» («мудрость», или «ученость», – ни исходная латинская Sapientia, ни возникшее из неё итальянское слово не разводят эти понятия, и такое название носил не только римский университет) относится к числу наиболее престижных в Италии и является – если верить итальянской Википедии – самым крупным в Европе; он и один из наиболее древних (с 1303 года), по рейтингу входит во вторую сотню (сверху) и относится к 3% лучших университетов мира (отношение к рейтингам и достоверность их – другой вопрос, сейчас его затрагивать не будем).

Автор речи – Доменико Келуччи (Лукка, 25.04.1681 – Рим, 17.01.1744, математик и монах), он принял по обычаю пиаров новое имя – Паолино ди С. Джузеппе (биография и библиография здесь). Демонстрируя публике интегральную античную учёность, он одновременно показывает нам: есть вещи, которые не меняются, есть вечные педагогические проблемы и – может быть – есть и нестареющие педагогические инструменты.

Печатный экземпляр этой речи хранится в моей коллекции, и я уже знакомил с ним читателя, когда писал о домашнем школьном музее.

О необходимости благородному юношеству изучать наилучшие искусства

Речь, произнесённая в римской архигимназии «Сапиенца»

25 ноября 1740 года

De necessitate optimarum artium in nobili juventute. Oratio habita in Archigymnasio Romanae Sapientiae VII. Kalendas Decembris MDCCLX. a Paulino a S. Josepho Ex Clericis Regularibus Scholarum Piarum ejusdem Archigymnasii publico Eloquentiae Professore. Romae, MDCCXLI. Typis Joannis Zempel prope Montem Jordanum. Superiorum facultate

Капелла римского университета Ла Сапиенца. Фото: Paris Orlando/Wikipedia

Капелла римского университета Ла Сапиенца. Фото: Paris Orlando/WikipediaСреди преимуществ изящных искусств, от которых возрастает государственное благо, мне представляется особенно важным такое: они играют роль превосходного наследства для тех, кто рождён в скудости и в незнатном семействе, и выводят их из темноты, к которой те обретались, на светлое общественное поприще, и удостаивают различных почестей. И когда я размышлял как над древними, так и над недавними примерами, приходил мне в голову Пифагор, известнейший из философов, – он был сыном ваятеля; приходил в голову и светоч мудрости Сократ, чья мать была повивальной бабкой, а отец – каменотёс. Что уж говорить о первом греческом ораторе Демосфене, – чтоб не упоминать о множестве других, – о котором мы знаем, что он родился в грязной мастерской простого кузнеца? Вспоминая не столь отдалённые времена, думал о Доминике Туске и Сильвии Антониане, а также об Арнольде д’Осса, – о преосвященнейших кардиналах; хотя у них не было блистательного происхождения, не было изображений славных предков, однако же, опираясь на учёность и рекомендацию своих способностей, они достигли высших почестей и места, ближайшего к царскому. По этой причине я не мог достаточно надивиться промыслу Бога Всеблагого Величайшего, – он так предусмотрительно и премудро распорядился своими благами, что одни получают блеск рода, славу сиятельных предков, богатства и средства, а другие – талант и учёность, которыми равным образом могут снискать себе состояние и почести. Таким образом я пришёл к мысли, что более знатные юноши нимало не нуждаются в учёности для счастливой жизни, а предназначена учёность для бедных, рождённых для усердных трудов, как будто бы наследие, принадлежащее им по праву. Но в конце концов я пришёл к выводу, что дело обстоит противоположным образом, нежели я тогда думал. Я понял, что наилучшие искусства намного более необходимы для тех, кто превосходит прочих сиятельностью рода и знатностью, нежели для тех, кто рождается в темноте и неизвестности и с посредственным состоянием. И если бы это было столь же очевидно для всех, сколь на самом деле истинно, то уже не нашлось бы юношей благородного происхождения, которые пренебрегли бы совершенно занятиями словесностью или предавались бы им спустя рукава и с зевотой. Потому я полагаю, что не могу сделать ничего уместнее для благого начала благих занятий, чем если в сегодняшний день при таком многолюдстве мудрейших людей установлю, что, наконец, именно благородным не в пример прочим надлежит усердно предаваться изучению этих почтеннейших наук. И если к моему мнению присоединится ваше влияние и с ним будет солидарно ваше суждение, то нет у меня опасений, что сиятельная молодёжь, сколько её здесь присутствует, обратит должное внимание на своё достоинство и сама возьмётся за изучение благих искусств, опережая прочих.

Не найдётся, разумеется, такого, кто стал бы меня подозревать в желании закрыть для кого бы то ни было, хотя бы и самого низкого происхождения, путь к учёности, – он всегда был доступен для любого, одарённого превосходным талантом. Было бы дерзостью по отношению к природе, матери вещей, отнимать славу мудрости у тех, кого она так одарила быстротой ума, твёрдой памятью и величайшей лёгкостью в учёбе, что, как представляется, особо и вполне создала их для этих превосходных занятий. Но скажу следующее: люди такого рода, если они отвергнут занятия словесностью и обратят ум и душу в ином направлении, не нанесут обиды своему роду и ущерба государству. Кто имел бы право упрекать их, если они предадутся живописи, или скульптуре, или же какому-либо иному из искусств, называемых механическими, и достаточно испытают свои способности и трудолюбие в том, чтобы заниматься ими со знанием дела? Конечно же, они заслуживают похвал, если предадутся благородным искусствам, достигнув в них значительных и вызывающих восхищение плодов. Но не заслужат и упрёка, если, отвергнув эти занятия, приложат способности и пыл скорее к тем, которые приносят деньги. Но основа благородной жизни и её условия вовсе не таковы. Нимало не согласуется с образом жизни благородного человека и совершенно ему противоречит занятие механическими искусствами в ремесленной мастерской, которому предаются скудные люди, добывая себе средства для жизни. Это так давно укоренилось в общей памяти всех народов и сроднилось с нравами предков, что отец истории Геродот утверждает: у всех почти народов те простолюдины, кто занимается ремеслом. И, стало быть, ничего нет превосходнее для знатных юношей, нежели благородные науки, в которых они могли бы прожить свою жизнь в большем почёте и со славой. Эти занятия, разумеется, достойны благородного человека. Только они одни и служат украшением первенствующих лиц, как говорит Плутарх, и прежде всего царей.

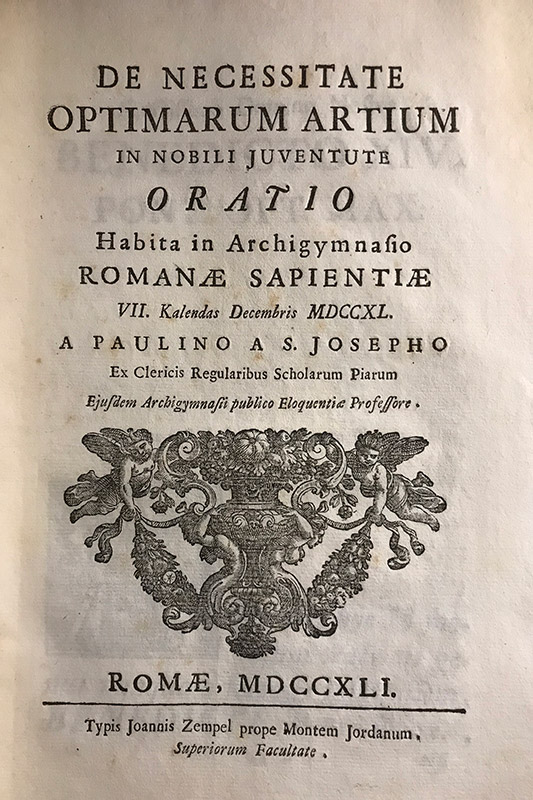

Печатный экземпляр речи. Фото: Bibliothèque européenne de l'information et de la culture

Печатный экземпляр речи. Фото: Bibliothèque européenne de l'information et de la cultureКто-нибудь, может, скажет: да, словесность – истинное и лучшее украшение знатности, и никто в здравом уме не стал того отрицать. Но в чём заключается её столь насущная необходимость для знатных? Она велика, если с достаточной тщательностью подумать над образом жизни этой знати, как частной, так и публичной. Кто настолько груб, настолько несведущ в делах, чтоб не знать: знатные люди своей душой более прочих склонны к падениям в бездны и к самым необузданным страстям? Богатство ли и роскошь отцовского дома, или толпа и усердие клиентов, многочисленные услуги друзей и первенствующих лиц, либо даже и надменность, которую Саллюстий назвал общим злом благородного сословия – во всяком случае достоверно, что они испытывают треволнения чаще, и им грозят более мощные душевные порывы. Нет пролива, нет такого Еврипа, где было бы столь стремительное течение и столь разнообразные бури, сколько – и какие – бушуют и свирепствуют в душах этих несчастных молодых людей. Сейчас они – ты видишь – ликуют от невообразимой радости, а вот полны печали и сокрушения; то их распаляет гнев и движет ярость, то они робеют и страшатся, потупив взор и душу; чаще же всего их едва ли не губят наслаждения и безумные любовные страсти. К этому прибавляется досуг, а его у знатных людей в изобилии; и невозможно избежать того, чтобы с этим единственным спутником приходил весь рой пороков, а добродетель пребывала бы в полном упадке. От него-то, от досуга, как обычно говорил Катон Цензорий, люди, ничего не делая, усваивают науку делать зло. Оттого стремительнее их порыв, оттого чаще и больше у них надежда на безнаказанность, которая, как говорит Цицерон, представляет собой великую приманку греха, величайшее побуждение к непотребствам.

Что могло бы прийти на помощь благородным людям в их столь трудных и шатких жизненных условиях, кроме словесных наук? Словесные науки рождают добродетель, изгоняют пороки. Они исправляют сильно испорченные нравы и служат сильнейшим побуждением стремиться быть добродетельным и честным. Они отгоняют и далеко отталкивают слепые похоти души, волнующие человека подобно фуриям. Усердный труд при их изучении имеет удивительную силу в обуздании юношеских порывов. Душа, постепенно размягчаемая сладостью учения, как бы отдыхая на спокойной стоянке, как раз тогда понимает, что справедливо, что несправедливо, что полезно, что честно, в чём красота добродетели, в чём достоинство и превосходство мудрости; и, отталкиваясь отсюда, постепенно она образует себя к добродетели и мудрости. По каковой причине, как мы увидим, насколько люди отличаются в словесных науках и учёности, настолько они превосходят остальных советом, важностью, скромностью и прочими достоинствами.

Поэтому, если мы будем рассматривать природу благородства, исходя из умозрений философов, мы увидим совершенно ясно, какое родство и какая близость установились у благородства с превосходными науками. Хотя философы и не придерживаются единой точки зрения о благородстве, одни желают видеть его в длинной веренице предков, доходящей до потомства с отличием, другие – в блеске семейства, цветущего своими богатствами и удачей, а третьи – в широко разлившейся славе дедов и родителей, прекрасно управлявших делами и собственными, и государственными, – однако же Платон, единственный среди философов почитаемый как божество, будто бы с алтаря и треножника возвестил, что самое славное и самое подлинное благородство – когда кто-либо сияет величием и доблестью собственной души; и, соответственно, воистину благородным следует считать того, кого в благородстве поддерживает собственная, а не чужая, доблесть. И отсюда это знаменитое Ювеналово: благородство есть одна и единственная доблесть. Если это так, то о многих благородных, может быть, как представляется, справедливо сказано и следующее, что, как утверждал М. Варрон, произошло с некоторыми богами-отцами и богинями-матерями: от хода времён и превратностей событий они отклонились от прежнего благородства и представляются народу как будто бы простолюдинами. Кто не понимает, как далеко до истинного благородства тем, кто, предаваясь досугу и бездеятельности, родились, кажется, только для угождения собственному брюху? Где может быть почёт и как может быть признано подобающим крайнее невежество? Где блеск добродетели? Где подлинное величие души? Где, в конце концов, остальные добродетели, без которых само благородство уже никак не держится? Когда-то в Римском государстве для патрициев и сиятельных мужей было позорно оставаться невежественным и незатронутым словесными науками. Весьма широко известно свидетельство Кв. Муция, преданное вечной памяти потомства Помпонием: он сказал некоему Сульпицию, чьи рассуждения о праве были небрежными и нелепыми: стыдно патрицию и знатному человеку быть невежественным в праве. Нет такого, кто б не знал, как громко М. Туллий порицал за невежество в словесных науках то Г. Верреса, то Л. Пизона, выходцев из сиятельных родов; в его глазах это было величайшим позором и пятном на славе дедов. Но мы никогда не прочтём, чтобы этот же упрёк предъявлялся кому бы то ни было из плебеев; так что становится совершенно ясно, что занятия превосходными искусствами по праву относятся к достоянию не столько простых частных лиц, сколько патрициев и знати.

Марк Теренций Варрон. Фото: общественное достояние

Марк Теренций Варрон. Фото: общественное достояниеНо оставим уже в стороне примеры, взятые из древности, оставим философские умозрения. Пришли другие времена, другие нравы. Пусть, не возражаю. Оставлю в покое благородство, образованное скорее философией по их суждениям, нежели природой. Моя речь сейчас обращена исключительно к тем, кто сейчас, в наши времена, из-за блеска богатств и происхождения считается в народе знатным. И вот этого рода люди, если не желают случаем совершенно отказаться от всяких государственных дел и обретаться в уединении, подобно скотам, – утверждаю, именно они прежде всего нуждаются в изучении словесных наук. Ведь, призываю вас в свидетели, кому в наши времена достаются публичные должности, судебные, государственные почести? Разве не благородным людям и патрициям? Несомненно, что, если мы посмотрим на то, кто занимается государственным и церковным управлением, мы почти везде обнаружим, что власть, фасции, пурпур достаются тем, кто может похвастать достоинством рода и блеском своего семейства, так что – представляется иногда – им больше способствует знатность, нежели прочим доблести. Кроме того, если человек новый, рождённый в неизвестности, однако же прославленный доблестями и способностями, в конце концов открыл себе путь к высоким почестям, это приписывают особому дару фортуны. Глубоко укоренился взгляд, утверждённый всеобщим согласием племён, что благородные люди не столько выдвигаются на почётные должности, сколько рождаются для них. Так Цицерон, подчёркивая, что консульство получил как исключительный дар римского народа, утверждал, что консулом стал не в колыбели, а на Марсовом поле. И поскольку знати в той же степени свойственно выделяться среди прочих и повелевать ими, в какой – скажем так – рождаться и происходить на свет, то кто не видит, что к знатности сами по себе, в силу собственной природы, принадлежат все науки, которые содержат сведения о правильном государственном устройстве, о правильных способах управлять как самим собой, так и другими? Кто станет отрицать, что эти почётнейшие науки – и дома, и на войне руководительницы нашего совета и наставницы в искусстве повелевать? Здесь у меня есть возможность по ораторскому обычаю выйти на беспредельное поприще; можно многое выставить на середину из греческих, из римских дел, и тогда станет ясно, насколько важны эти благороднейшие занятия как для правильного государственного устройства, так и для воинской доблести, для того, чтобы раздобыть себе полководческую славу. И эти племена, мудрейшие изо всех, не превозносили бы с таким рвением и не вознаграждали бы такими почестями благородные искусства, если бы не думали об их пользе для благополучия государства, для его спокойствия и тишины, чему всё это содействует в самой высшей степени. Но тут пришлось бы сказать уж слишком много, – спустись я в своей речи на то поприще, откуда и выхода не предвидится.

Аристотель считал в управлении государством самыми необходимыми три вещи: рассмотрение того, что необходимо сделать, забота о назначении должностных лиц и суд. Каждая из них по отдельности, о бессмертный Бог, – какой силы и крепости суждения требует? Какого знания в области как публичного, так и частного права? какого, в конце концов, понимания и учёности в политике и хозяйстве? Представьте пред вашим взором кого-нибудь из тех, рождённых в знатных семействах, кто измлада интересовался не книгами, а щипцами для завивки волос и причёсками, занимался не словесностью, а играми, посещал не академии, а ночные сборища женщин: пусть он благодаря фортуне, повелительнице человеческих дел, или в силу человеческого заблуждения, как он говорит, прополз на почётное место – от такой пустопорожней головы можно ли ожидать в будущем мудрого совета или благоразумия в управлении делами? Допустим, подчас завязывается серьёзный спор (как бывает) о гражданских делах или о политике; и его сможет ли уладить человек грубый, несведущий в древней истории, ни в нравах различных народов, ни в том, какие законы – наилучшие? Не остолбенеет ли он, подобно камню или пню, на посмешище прочим – ведь он и пикнуть не осмелится по неумению (как в древней пословице) различить белое и чёрное. Однако же – говорит Гесиод – толпа мудрецов даёт и царю способ быть мудрым. Нет ни в одном государстве недостатка в умелых толкователях законов, нет недостатка в отменных знатоках всеобщего права, способных председательствовать в судах при рассмотрении дел; там пусть и проявляют они свои способности, если какое дело поступит к ним на рассмотрение, там пусть со знанием дела и со всей серьёзностью они подают свои мнения по его существу. Хорошо. Однако же мне известно, как нужно ценить учёность и достоинства тех, кто трудится на форуме; думаю, что не следует ставить под сомнение их честность и верность. Но я стану при этом утверждать, что у тех условия жизни самые несчастные, кто нуждается в чужих очах, чтобы властвовать. И большая разница есть между собственным суждением и решением о государственных делах и чужим. Одно дело – иметь возможность предусмотрительно, собственным умом и мудро принимать решения о государственных делах, – таков, как мы знаем, был обычай Сципиона Африканского; и совсем другое – нуждаться в советах частных лиц, которых часто увлекает на какую-либо сторону любовь и не реже – ненависть. Кто силен умом и благоразумием, тот и отправляет государственную должность, говорит Еврипид. По каковой причине, если нуждаешься в чужом знании, суждении, слове, одним словом – в чужом уме для управления, то, конечно, о тебе нужно сказать, что ты не управляешь государством, а сам управляешься другими. Кроме того, редко бывает, чтобы неопытные люди пользовались чужими советами: сами себе они кажутся самодостаточными и умными.

Бюст Аристотеля. Фото: общественное достояние

Бюст Аристотеля. Фото: общественное достояниеНет такого, кто бы не увидел: всё, что было сказано о благородном сословии в целом, прежде всего относится к благородному юношеству, думающему об управлении церковными делами. Очевидно, что учёность от них требуется тем большая, чем выше церковные достоинства и значительнее сан. Для того чтобы стяжать их, недостаточно богатств, доблести сиятельных предков и знатности семейства, если у них не будет познаний, как бы венчающих благородство. И если их не будет, то истолкователи права понтификов утверждают, что этот недостаток никогда не может быть восполнен знатностью рода. У меня нет желания в этом месте, чтоб не слишком затягивать речь, рассматривать по отдельности науки – либо весьма уместные, либо прямо необходимые клирику; из них одни – общие с прочими, а другие настолько свойственны именно клиру, что не владеющие ими рассматриваются как лишённые света и дыхания. Я не буду уже останавливаться на занятиях латинским языком и красноречием, – о них даже и сказать трудно, какое достоинство придают и как могут они украсить тех, кто им предаётся. Не буду останавливаться на изучении эпох – как священных, так и светских древностей; если этим пренебречь, невозможно будет понять многое в обрядах и церемониях древней церкви, многое – и в первоначалах христианского учения. Не останавливаюсь уже на изучении права понтификов; тому, кто находится у церковного кормила, не столько почётно это знать, сколько позорно и опасно не знать. Позвольте мне, однако же, сказать одно: никто не кажется мне достойным такого образа жизни, кто не отведал хотя бы краешками губ богословие. Постыдно врачу не взглянуть на книги Гиппократа и Галена, откуда к нам впервые проникла медицина; постыдно юристу не знать ни Пандект, ни Юстинианова кодекса; а церковному мужу будет постыдно не знать чистейшие источники религии и никогда не глядеть собственными глазами на тома Св. писания, на памятники Св. отцов, на постановления древних соборов, – на все эти прочнейшие основания для подлинного и тщательного богословия и лучшие его вспомогательные средства? Меня весьма печалит, что, будучи стеснён во времени, я не могу изложить в достаточно пространной речи необходимость этой божественной науки, и в особенности – в этом сиятельном городе, который является и оплотом, и главой христианской религии, откуда народы получают священные таинства католической веры и оракулы папского престола. Что же говорить мне о церковной истории, освещающей не только богословие, но и самое право понтификов? Я вряд ли смог бы убедить себя в том, что найдётся человек в здравом уме, кто отважился бы отрицать его совершенную необходимость для всякого клирика. М. Туллий называл тех, кто не знает, что было до них, людьми, весьма похожими на детей. Что, как вы думаете, должно сказать о человеке, предназначенном для духовной стези, кому летописи самой церкви и вся церковная история неизвестна в большей степени, нежели нравы индусов и деяния китайцев?

Но не следует мне больше злоупотреблять вашим терпением. Уже высочайшим промыслом Божиим пришло то время, когда недозволительно сомневаться, что мужу, предназначенному к церковному служению, необходимо изучать благородные науки. Божьей мудростью дарован нам великий понтифик Бенедикт XIV, с испытанными добродетелями и исключительной мудростью, а равным образом отличные с самых ранних лет труды в учёбе недвусмысленно показывают, по какому пути и в каком направлении следует двигаться. Он, как всем вам известно, не так распорядился славой предков и блеском доставшегося от дедов благородства, чтобы предаваться праздности и лени, но пожелал, чтобы наилучшие науки, которыми напитал молодость, были ему спутниками постоянно, были стражницами и наставницами в его жизни. Руководствуясь ими, а не чьей-либо милостью или человеческим содействием, он проложил себе путь к блестящим должностям, к высочайшим достоинствам, к пурпурному облачению. Вместе с ними возведённый на высочайшую степень в церкви, хотя он и озабочен важнейшими трудами, не допускает расставания с этими науками; весь досуг, какой ему остаётся, он тратит на чтение книг и на возвышенные занятия. Предложив этот великий и славный пример в науках – и в их достоинстве, и в их необходимости, найдём ли мы такого, кто усомнился бы, что смысл таких занятий весьма тесно связан с благородством? Поэтому если, как утверждает молва, мудрейший понтифик с самого начала своего понтификата совершенно ясно обозначил свою волю относительно занятий наилучшими науками, что он будет, уделяя должности и почести, предпочитать прочим тех, кто превзойдёт остальных учёностью и мудростью, – кому не очевидно, насколько важно увенчать славу происхождения словесными науками и славой учёности? Итак, я поздравляю вас, и – как только могу громко – прежде всего поздравляю, благородные юноши, что вы вышли на поприще своих учёных занятий в столь счастливое и благоприятное время с могучими душевными силами и великой надеждой. Ваши труды не будут напрасными, а упования – тщетными. Те награды учёности и добродетелей, которые прежде занимали досуг, будучи вполне обеспечены происхождением, теперь – как вы понимаете – доступны для ваших способностей, добродетелей, усердия. Если вы знатного происхождения, если вы в изобилии снабжены богатствами и состоянием, превосходно; только бы к ним прибавились блеск учёности и украшение науки. Чего бы тогда у вас могло не быть? первых мест в государстве? средств? высших достоинств? Несомненно, в наше время, в понтификат Бенедикта XIV, вы не испытаете недостатка ни в чём из этого; он насколько сам превосходно владеет словесными науками и обладает всеми добродетелями, настолько же расположен к образованным людям и не допустит, чтобы наилучшим не доставалось наград, предназначенных талантам и трудам. Таким образом, академии, которые долго молчали от превратных времён, ныне в Риме восстановлены, к ним прибавлены и новые, и кажется, что им явлен некий знак, предвещающий благую надежду на занятия превосходными науками. Отправляйесь в путь, и как добродетелями, так и достойной свободного человека учёностью добейтесь того, чтобы вполне соответствовать воле наилучшего государя в ваших добросовестных трудах.