Разговор о славянофильской концепции исторического процесса, в первую очередь о присущем славянофилам понимании русской истории, требует двух больших вводных: во-первых, учёта большого контекста историзма XIX века; во-вторых, близкого контекста русской историографии и размышлений о русском историческом процессе, развернувшихся в 1830–1840-е годы.

Необходимо также отметить нередко выпадающее из фокуса внимания то, что оба эти контекста тесно сопряжены между собой. Историография русской истории в это время ещё не образовала замкнутое дисциплинарное пространство – концепции русского исторического процесса, создаваемые как историками-любителями, так и профессиональными историками, неизменно обращены к осмыслению всемирной истории.

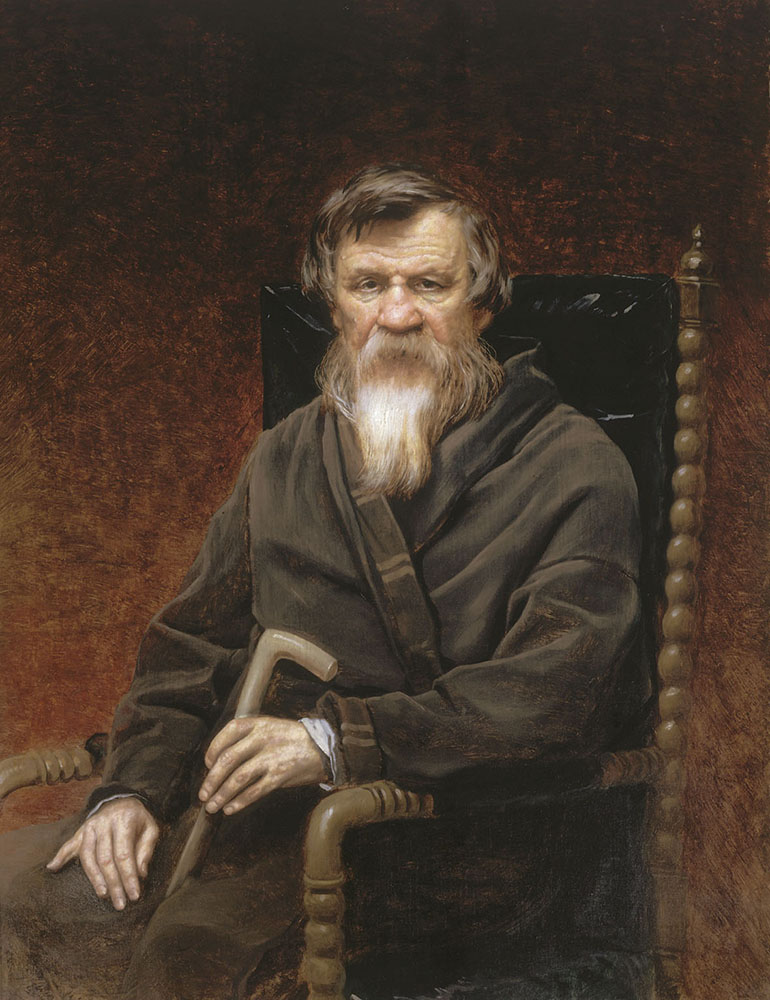

На формирование исторической концепции славянофильства большое влияние имел М.П. Погодин – в том числе и лично: его учениками – и при этом сохранявшими с учителем личные связи и тёплое и внимательное отношение к нему, с пониманием его слабостей и недостатков, прежде всего своеобразного тяжёлого характера (который вполне понятен – если хотя бы учесть, что Погодин проделал путь от крепостного до профессора Московского университета, члена массы учёных обществ и собирателя уникальной коллекции русских древностей (так наз. «Древлехранилища») – были Константин Аксаков и Юрий Самарин.

У Погодина есть устойчивая – и, на наш взгляд, в корне неверная – репутация глубокого знатока старины, лишённая всякой серьёзной теоретической подкладки. Примечательно, но большой – и до сих пор не вполне усвоенный – вклад в разрушение этой репутации внес Г.В. Плеханов, хорошо знавший французскую историографию эпохи Реставрации и потому оказавшийся способным уловить теоретический нерв построений Погодина, ускользавший от других исследователей, читавших его уже сугубо из перспективы одной лишь русской историографии.

Как мы упоминали ранее, Погодин начинал как преподаватель всеобщей истории – и приложил массу сил, чтобы разобраться в современных ему научных и философских теориях. Закономерно, что преимущественное его внимание привлекла «школа доктринёров» – направление во французской политике и исторической науке 1820-х годов (которая известна, в частности, через вклад в политическую науку и социальные исследования благодаря разработке теории классов и классовой борьбы, которая затем будет воспринята и переосмыслена в марксизме). В числе этих авторов – Вильменя, Минье, Тьери и Гизо – наибольшее значение имеет последний, поскольку он представил размышления и находки своих коллег в систематическом виде, в двух получивших широчайшее распространение курсах: «История цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции», прочитанных во второй половине 1820-х годов в Коллеж де Франс и в Сорбонне, соответственно.

Портрет Михаила Петровича Погодина кисти Василия Перова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет Михаила Петровича Погодина кисти Василия Перова. Фото: Государственная Третьяковская галереяМы не будем здесь излагать всю историческую конструкцию, выстроенную Гизо, сосредоточившись лишь на том её аспекте, который имел принципиальное значение для построений Погодина, а через него – и на формирование славянофильского взгляда.

Согласно Гизо, европейская цивилизация образована тремя ключевыми элементами: 1) наследием Римской империи, прежде всего римским правом, 2) христианством и 3) германским завоеванием. Последнее порождает разделение на побеждённых и победителей, на завоёванных и завоевателей – первоначально разделение, носящее племенной характер, выражающееся, например, в разных правовых режимах. Со временем племенное разграничение сменяется классовым – и борьба их образует движущее начало всей европейской истории, с V века и вплоть до начала XIX столетия: Французская революция является последним решительным усилием – на сей раз штурмом власти со стороны третьего сословия, но его временная победа не является окончательной именно потому, что оно стремится всё взять себе, не признаёт других – аристократию, местное дворянство, духовенство. Но это уже последний акт драмы, за которым следует счастливое согласие: революция совершает ошибку в своей крайности, но провозглашает истину, объявляя конец множественности классов/сословий – утверждая нацию: кем бы ты ни был: крестьянином, ремесленником или дворянином, – ты прежде всего француз. В Хартии 1814 года, дарованной Людовиком XVIII при его вступлении на французский престол, этот принцип находит полное воплощение – в компромиссе, взаимном признании наследников прежних классов. Но его наследник, Карл X, сам преступает утверждённое согласие, стремясь к реваншу, к возвращению «старого порядка»: и потому революция 1830 года является, по существу, аналогом «славной революции» 1688 года: это революция, которая одновременно и реставрация, революция против короля, который пытается насильственно изменить должный порядок вещей – революция против революции. После 1830 года революции быть не может – потому что достигнуто согласие, возникла нация – поверх тянувшейся свыше тысячи лет классовой борьбы.

Погодин был (как и многие его современники, включая Маркса) глубоко увлечён и восхищён этой исторической концепцией (тем более что её творцы одновременно создавали новую историографию и в литературном плане – как способ живописного повествования о прошлом, вдохновлённого историческим романом, устремляясь к истории социальной, культурной, истории институтов). В свою первую заграничную поездку 1838–1839 годов Погодин даже встретился с Гизо – надеясь поговорить с ним на исторические темы, как коллега – но, увы, Гизо, сделавшийся к тому времени одной из ключевых фигур французской политики (а в 1840–1848 годах бывший главой правительства) оказался и слишком занят, и слишком далёк от интересов своего московского коллеги – так что опечаленному Погодину оставалось лишь фиксировать впечатление от встречи в дневнике.

То, что Погодин желал обсудить с Гизо, – была его собственная работа над вопросами, поставленными вместе с коллегами: Погодин, целиком принимая интерпретацию, данную европейской истории Гизо, одновременно отмечает, что эта интерпретация – вопреки названию — отнюдь не является историей европейской цивилизации, ограничиваясь лишь Западом, той частью Европы, которая была некогда Римской империей. Но на Востоке (Европы) мы не находим факта завоевания, не находим разделения на победителей и побеждённых – по причине отсутствия Римской империи, на руинах которой образуются варварские королевства и откуда дальше начинается сложная история Западной Европы. Но на Востоке отсутствует и классовая борьба, ведь возникновение классовой борьбы объясняется Гизо именно из факта завоевания. Тем самым история Востока и Запада имеют – должны иметь – принципиально разные объяснительные схемы, различные механизмы исторического развития, если верна интерпретация Гизо, данная историческому процессу Западной Европы (и прежде всего Франции).

Портрет Франсуа Гизо кисти Жана Жоржа Вибера. Фото: Версаль

Портрет Франсуа Гизо кисти Жана Жоржа Вибера. Фото: ВерсальВажно подчеркнуть, что речь для Погодина не идёт об отсутствии в русской истории тех или иных конфликтов или столкновений – равно как само по себе мирное призвание варягов значимо не от того, что является уникальным событием или вообще было таковым: Погодину, как и славянофилам в дальнейшем, хорошо известно, что аналогичное предание, например, есть в истории англосаксов, но в английской истории учредительным событием (вслед за Вальтером Скоттом и Тьерри) выступает норманнское завоевание. Тем более не принципиально важно, как именно происходило призвание варягов (и даже было ли оно в действительности, если вспомнить знаменитое рассуждение о чудотворной иконе, святость которой возникает из веры молящихся, сообщается ей) – важно то, что именно так это осмысляется в последующем, становится частью предания: в этом образе опознаётся своё (как исторические образы разных народов рассказывают нам не о прошлом «как оно было на самом деле», а о том, каким образом воображают, представляют себя данные народы: в чём их идеал и надежда).

Концептуально схема русской истории в славянофильском понимании была оформлена уже в статьях Ив. Киреевского середины 1840-х и обстоятельно повторена в публицистике Ив. Аксакова начала 1860-х. В ней легко опознать влияние триадических схем, сделавшихся особенно популярными благодаря Фихте (с его схемой «тезис – антитезис – синтез») и раннего Шеллинга («Система трансцендентального идеализма»).

В самом простом виде она выглядит следующим образом:

- «в-себе», как нерефлексивная данность – включающая весь «до-петровский» период русской истории, историческая жизнь здесь предстаёт как слабо отличимая от не-исторической, «органическая» – народ проявляет себя в истории, вырабатывает соответствующие формы жизни «естественным» образом, через традиции и обычаи;

- «вне-себя» – эпоха, начавшаяся с петровских реформ, период отчуждения – формы, чуждой содержанию, раскола между образованным обществом и «народом», государством («властью») и «землёй». Эта стадия «негативна» в философском смысле, и она как раз позволяет совершить переход к третьей;

- «в-себе-и-для-себя», «самосознание» – поскольку обретение самосознания возможно только через полагание границы, «выхода из себя» и тем самым возможности увидеть себя со стороны, схватить себя как целое, осознать, «что ты есть».

Вопреки расхожей интерпретации, спор между западниками и славянофилами (если не касаться полемических крайностей и преувеличений) был отнюдь не о «петровских реформах» и не об отношении к ним как к историческому прошлому. Славянофилы были слишком глубоко погружены в историческое мышление XIX века, чтобы, например, пытаться объявить петровские реформы следствием произвола одного человека («великой исторической личности» в вульгарном смысле – ведь для Гегеля великая историческая личность потому и оказывается таковой, что схватывает, бессознательно или не вполне сознавая это, движение истории – через неё осуществляется, реализуется историческая потребность), случайностью или ошибкой.

Вопрос, напротив, целиком помещён в современность: является ли петровская эпоха тем, что следует продолжать и длить, являются ли петровские реформы образцом для современности – тем курсом, который следует продолжать, расширять, – или же сейчас история велит нечто принципиально другое? Вопрос не в том, был ли Пётр (или, точнее, то очень многое и разнородное, что объединяется спорящими под этим именем) прав в своём моменте, в своё время – уже сама длительность петровской эпохи говорит о том, что его дело покоилось не на произволе, уже одно то, что при слабых преемниках Россия не отрекалась от наследия Петра, а двигалась в том же направлении, говорит, что на стороне дела Петра была историческая потребность.

Но то, что было осмысленно или даже необходимо в то время, – является ли оно таковым сейчас?

Дальнейшие размышления и ответы на вопросы ищите в книге.