При поддержке фонда «Хамовники» мы проводим длительное исследование современного православного прихода. Приезжаем к священникам, задаём вопросы, наблюдаем за их жизнью. И если разговор идёт сколько-нибудь на глубину, к основаниям церковной жизни, всплывает всегда одно и то же: некий порядок вещей, который не вызывает ни у кого радости, но всеми принят, потому что… Собственно, почему? Почему приход должен жить именно такими целями, почему не может думать о себе иначе, почему не готов собирать живых людей? Разбираясь в этих вопросах, невольно начинаешь думать о документах и структурах, которые этот «порядок вещей» поддерживают. А первым серьёзным действием, определившим новый порядок бытия Церкви, стало принятие и навязывание приходам нового Типового Устава РПЦ МП. И именно этот документ до сих пор остаётся самым дискутируемым в православно-русском мире.

Устав был революционен по своему содержанию – возможно, ещё не бывало подобного в Поместных православных Церквях. Самим своим существованием он породил множество острых споров и обсуждений, в частности – упорную борьбу о. Павла Адельгейма против принятия этого Устава, его попытку оспорить правомерность его принятия.

Напомним, как это было:

«Свящ. Павел: Прошу объяснить, в чём Вы меня обвиняете.

Председатель: В непринятии нового устава прихода святых Жён Мироносиц на приходском собрании 18.04.2011 года.

– На каком основании я должен принять новый устав?

– На основании э... э... распоряжения святейшего Патриарха.

– Покажите мне такое распоряжение.

– Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил срок перерегистрации приходов до 10.10.2010. Э... Э... значит.. нужно перерегистрировать приходы…

– Покажите мне документ.

– Я даю Вам информацию.

– Я бы хотел получить документ.

– Когда надо будет – получите, батюшка.

– То есть документ Вы мне не предъявите?

– Я Вам сейчас зачитываю разъяснения юридического отдела МП.

– Прочитайте, что там сказано.

– Патриархом Кириллом дано распоряжение…

– Кому? Кому дано распоряжение?

– Всем приходам.

– Там так написано: всем приходам?

– Конечно.

– Нет, там это не написано.

– Как же? Написано. Определён срок перерегистрации приходов до 10…

– Кому дано распоряжение?

– Разумеется архиереям, всем епархиальным преосвященным РФ.

– Если распоряжение дано епархиальным епископам, это не ко мне. Я не архиерей.

– Вы подчиняетесь настоятелю храма Жён Мироносиц, ему дано устное постановление …

– Устного постановления не может быть. Оно должно быть письменным.

– Устное паспоряжение, чтобы храмы приняли новый Устав.

– Распоряжение должно быть письменное.

– Хорошо, понятно. У нас есть распоряжение, точнее, оно есть, но у нас нет его с собой».

Тем не менее Устав был принят.

Жизнь организации, сообщества, да и социальной среды во многом определяют слова и буквы, документы и формулировки. Они определяют жизнь не только, а местами и не столько собственно правыми формулировками и задаваемыми прямыми нормами. Задаёт формат влияния бумаги на жизнь и сам язык, которым излагается норма, и доктрины, в рамках которых эта норма возникает в качестве правоустанавливающего документа.

И в этом плане видится осмысленным сопоставить текст и дух Типового Устава 2009 года с текстом и духом проекта Устава православного прихода, принятого на Поместном соборе 1917–1918 годов: когда Церковь, едва освободившись от синодального гнета, стремилась выработать правила и рамки своего бытия, обеспечивающие церковную жизнь в той максимально свободной форме, которая позволяла бы осуществлять церковное целеполагание, выработанное людьми задолго до становления самостоятельности церковной организации.

Зернохранилище в православном храме. Фото: Собрание Г. А. Максимовой

Зернохранилище в православном храме. Фото: Собрание Г. А. МаксимовойСопоставление Уставов позволит увидеть, какой путь прошла Русская церковь за неполную сотню лет, ставшую, возможно, самым кровопролитным столетием за все века её существования, с чем начинала свою жизнь Патриаршая церковь и с чем она вошла в ту эпоху, которую мы можем лицезреть сейчас.

И для этого важно прежде всего разобрать, в каком контексте принимался тот или иной Устав.

Исторический контекст

Устав 1917 года принимался в контексте очень быстрых, неожиданных и часто пугающих перемен. К созыву Собора и изменению Приходского Устава Церковь готовилась не одно десятилетие, изменение Устава было предметом серьёзных споров ещё и в XIX веке – во времена предполагаемой приходской реформы. Хозяйственная недееспособность прихода и слабая заинтересованность прихожан в его поддержке вызывали серьёзное волнение у ведущих государственных чиновников, но и возвращать приходам их хозяйственную и богослужебную самостоятельность никто не торопился. Впрочем, актуальность этого вопроса осознавалась задолго до собора:

«Очевидно, привлечение к деятельности всех совершеннолетних и полноправных членов церковной общины, правильное ведение церковного хозяйства, нормальная постановка должности церковного старосты и установление желательного контроля над всеми церковно-хозяйственными оборотами со стороны представителей прихожан может осуществиться лишь при восстановлении коренных прав православного прихода, ждущего справедливого уравнения его в правах не только с иноверческими приходами, полными жизни и энергии, но и с единоверческими и православными финляндскими приходами, сильно способствующими объединению православного населения на этой окраине.

(Источник: Необходимость обновления православного церковно-общественного строя : (С проектом «приходского управления») : Второе дополненное издание / А. Папков. Санкт-Петербург : Типо-литография В.В. Комарова, 1903. – 72 с.)».

1917 год обрушил монархию, что вызвало воодушевление почти у всех церковных иерархов. Бюрократическая конструкция, которая превращала Церковь в худосочное государственное ведомство, потеряла силу. Но вместе с этим очень быстро после Февраля стали проявляться маркеры отношения революционеров всех мастей к Церкви.

Обсуждения Устава проходили уже в стране, где произошёл большевистский переворот, а сам устав принят после того, как было разогнано Учредительное собрание. Творцы Устава видели, что грядут времена, тяжёлые для Церкви. С одной стороны, строгий правовой формат предполагал наличие вовне правового же государства либо государства, как минимум не претендующего на своё активное присутствие внутри церкви. С другой стороны, по всей видимости, предчувствие тяжёлых испытаний породило огромное введение к Уставу, где подробно проговорены основные базовые рамки бытия Прихода, его церковное целеполагание.

Колокольня Страстного монастыря. Фото: Музей Москвы

Колокольня Страстного монастыря. Фото: Музей МосквыВскоре после окончания собора Патриарх издал Указ 362, действующий до сих пор:

«В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т. п. окажется вне всякого общения с Высшим Церковным управлением или само Высшее Церковное управление во главе со Святейшим Патриархом прекратит свою деятельность, епархиальный Архиерей немедленно входит в сношение с Архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях (в виде ли Временного Высшего Церковного Правительства, или митрополичьего округа, или ещё иначе).

3) Попечение об организации Высшей Церковной Власти для целой группы оказавшихся в положении, указанном в п. 2, епархий составляет непременный долг старейшего в означенной группе по сану Архиерея».

В контексте создания и крушения государств, раскольничьей обновленческой политики нормативная обязательность, да и возможность буквального применения норм приходского Устава надолго закончилась.

Устав 2009 года принимался в иных условиях. Прошедшая репрессии и стратоцид Церковь за советское время приобрела высокий моральный авторитет среди тех, кто создавал новую Россию. После крушения большевистской власти церковным деятелям с готовностью отдавали здания и площади для строительства храмов, люди миллионами приходили в Церковь, и из этой среды быстро выросло немало огненных пастырей и в целом людей Церкви. Девяностые стали для РПЦ масштабным организационным вызовом – требовалось резко увеличивать масштаб своего присутствия и функционирования.

В нулевые контроль над государством мало-помалу установила вертикаль, генетически наследующая одной из ветвей большевистской власти, но символически лояльная к Церкви. У Церкви же, в свою очередь, сохранились старые задачи по организационному росту, а постепенно сложившийся административный аппарат был готов к новой централизации управления – в рамках вечного изоморфизма Церкви, так или иначе повторяющей изменения общества и государства, с которым она сосуществует.

Язык и стиль

Язык Устава 1918 года настроен на то, чтобы читаться в любую эпоху: это обращение к любому церковному коллективу, который принимается за формирование прихода в совершенно неизвестных условиях. Устав наполнен отсылками к старым, древним церковным нормам и правилам, святоотеческим заветам и стоит на обстоятельной богословской базе. Смотрите сами:

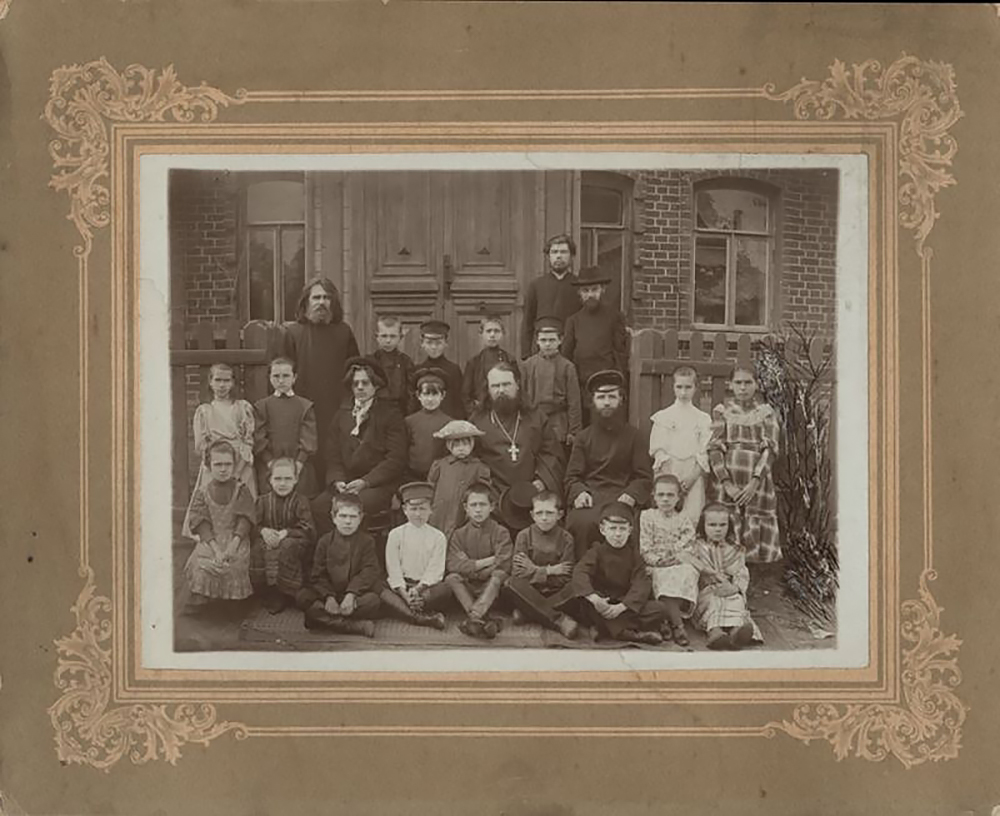

Преподаватели и учащиеся церковно-приходской школы при Богоявленской единоверческой церкви села Павлова. Фото: Павловский исторический музей

Преподаватели и учащиеся церковно-приходской школы при Богоявленской единоверческой церкви села Павлова. Фото: Павловский исторический музей«С чего начинать устроение православного прихода? При объявленной не только вероисповедной свободе, но и при несомненном гонении на Церковь, надлежит прежде всего выяснить, кто действительно принадлежит к Церкви Христовой, кто, при всех опасностях за веру, охотно принимает слово Апостолов о Христе Спасителе в жизнь вечную. Для сего надлежит теперь же по приходам произвести запись всех, желающих принадлежать к данному приходу при том или ином храме. Подготовляя к такой записи христиан в приходскую книгу, надлежит вести с православными и в храме, и по селениям беседы о спасительной вере, о Церкви, вне которой нет и не может быть спасения, о церковной жизни, о православном приходе, о приходской жизни и деятельности, о непременном личном участии всякого прихожанина в устроении прихода как священном долге христианина для спасения его души, без исполнения какового долга христианин будет мёртвым членом в теле».

Правовые элементы Устава устроены так, чтобы по возможности минимально опираться на государство – в рамках хорошо функционирующего автономного церковного аппарата. В частности, вводится норма существования двух юридических лиц: прихода и храма, что в потенциале позволяет сохранять автономию прихода от вредного воздействия внешних агентов.

«В случае прекращения существования прихода, вследствие перехода прихожан в другое исповедание или по каким-либо иным причинам, находящиеся в приходе храмы, молитвенные дома, часовни и всё храмовое и приходское имущество передаются распоряжением епархиальной власти другому храму или приходу, по её усмотрению.

Приходской храм и приход являются особыми юридическими лицами».

Язык же Устава 2009 года насквозь формален. Это не обращение церковных людей к церковным людям о том, как следует выстраивать приходскую жизнь. Сравните:

«13. При осуществлении своей деятельности братства и сестричества руководствуются настоящим Уставом, решениями Поместных и Архиерейских Соборов, определениями Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея Руси, решениями епархиального архиерея и настоятеля прихода, а также гражданскими уставами Русской Православной Церкви, епархии, прихода, при которых они созданы, и своим собственным уставом, если братства и сестричества зарегистрированы в качестве юридического лица».

Это отчётный документ, рассчитанный на очевидно нецерковного наблюдателя, строго регламентирующий правила существования элемента епархиального паззла. Отсылок к богословским нормам и конкретным канонам в тексте практически нет.

В целом можно сказать, что по языку и стилю это предельно разные документы, которые сложно представить себе применимыми к одной организации. Если Устав 1918 года насквозь и сугубо церковен, то Устав 2009 года – настолько же насквозь мирской, гражданский документ.

Фокус в характере организации

Устав 1918 года предполагает активность общины: перекос в сторону епархии и административных функций священника из синодальных времён выступал основной проблемой для тех, кто разрабатывал дизайн Устава. Настоятель поставляется епископом из числа кандидатур, выдвинутых прихожанами.

Приход самостоятельно несёт ответственность за функционирование храма, за богослужения. В Уставе ярко выражен упор на самостоятельность общины. Интересно, что один из руководителей Белого движения в Сибири Михаил Дитерихс в 1922 году пытался обустроить гражданскую жизнь именно вокруг приходов: эта попытка не удалась, однако она демонстрирует, чем выглядел приход со стороны в том числе и внешних субъектов в эти годы. Очень серьёзный объём полномочий принадлежит Приходскому собранию:

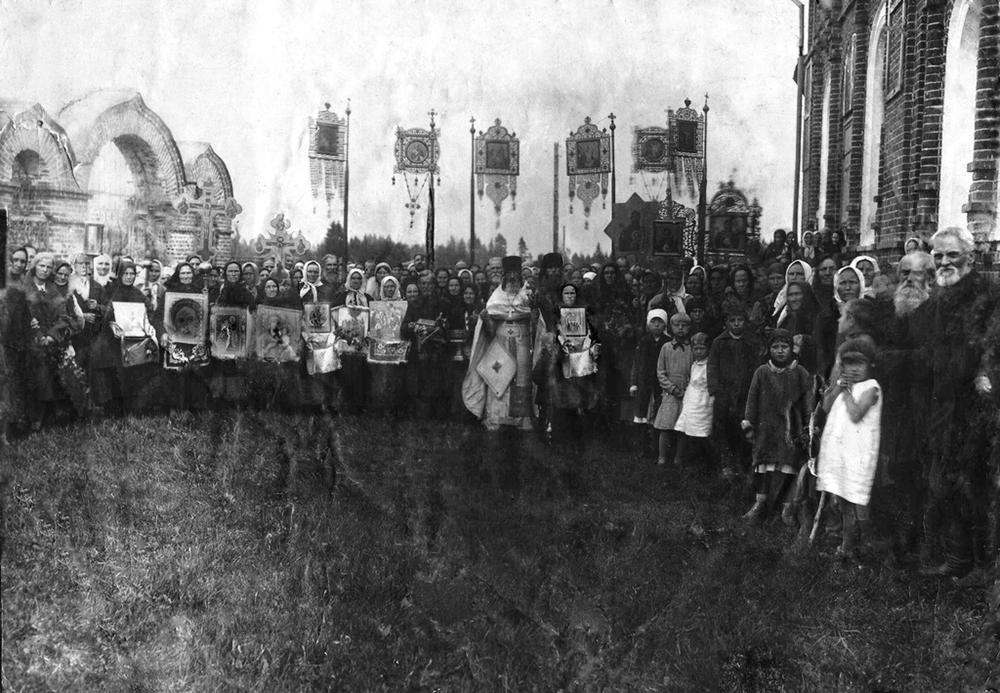

Праздник Святой Троицы. Фото: из архива Сергея Валентиновича Тарасова

Праздник Святой Троицы. Фото: из архива Сергея Валентиновича Тарасова«Приходским Собраниям принадлежит обсуждение и решение всех приходских дел и вопросов, распоряжения приходскими капиталами и имуществом, надзор через доверенных и избранных лиц, членов Приходского Совета и попечителей за всеми приходскими учреждениями, установление самообложений.

В частности, обсуждению и решению Приходских Собраний подлежат:

а) дела по сооружению, ремонту и содержанию в надлежащей исправности храмов и всех церковных зданий, а также кладбищ;

б) суждение о кандидатах в члены приходского причта;

в) попечение об обеспечении членов причта помещением и содержанием;

г) дела по устройству и ремонту домов для причта с необходимыми хозяйственными постройками;

д) избрание должностных лиц прихода: церковного старосты, членов Приходского Совета, членов ревизионной комиссии, попечителей, блюстителей и заведующих приходскими учреждениями и имуществом;

е) определение размера содержания должностных лиц в подлежащих случаях;

ж) определение порядка действия приходских исполнительных органов;

з) утверждение правил заведования капиталами и другим имуществом, принадлежащими приходу или находящимися в его ведении и распоряжении, а также заведование состоящими в приходе учреждениями: лечебными, благотворительными, просветительскими и другими;

и) представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение Собрания Епархиальным начальством или Правительством».

Устав 2009 года выстроен так, будто сам по себе приход регистрируется и учреждается епархией. Вертикаль епархиальной власти встроена во все значимые элементы Устава:

5.1 Епархиальный архиерей является высшим (руководящим) органом управления Прихода и осуществляет начальственное наблюдение и высшее руководство за деятельностью Прихода, в том числе:

– наблюдает за исправным совершением Приходом богослужений и иных религиозных обрядов в соответствии с церковным уставом;

– назначает на должность (освобождает от должности) Настоятеля;

– вправе по собственному усмотрению освободить Настоятеля от должности Председателя Приходского совета;

– назначает на должность (освобождает от должности) членов причта;

– в предусмотренных настоящим Уставом случаях решает вопросы приёма членов в состав Приходского собрания либо их исключения из состава Приходского собрания;

– утверждает в должности (в предусмотренных настоящим Уставом случаях освобождает от должности) помощника Настоятеля (церковного старосту) и казначея

Итак, мы видим ключевую разницу между уставами в следующем.

При том что Церковь изоморфна по своей оргструктуре мирским институтам, Устав 1918 года принимался, будучи бережно выпестованным людьми, старавшимся отвести Церковь от государственного давления; и во времена, когда де-факто государства не существовало. В итоге получился органичный, хорошо продуманный Устав, который может служить неплохим путеводителем для людей, создающих православный приход примерно везде и примерно всегда; при этом этот Устав не получил официального закрепления из-за специфики устройства дел вне Церкви.

Устав 2009 года практически повторяет вектор становления социальной жизни начала нашего века: рост влияния вертикали, управляемой через сети личной лояльности, в противовес мощи институтов и практик солидарности снизу. Этот Устав, будучи в сущности гражданским документом, не даёт приходу автономии и юридических механизмов эффективной адаптации к неожиданностям во внешней социальной и властной среде; неожиданностям, на которые так богата наша история. Я не думаю, что утверждение его или принятие было непременно чьим-то злым умыслом. Но оно стало свидетельством о своей эпохе и её духовном «лице».

А вот Устав 1918 года продолжает сиять своей почти что недосягаемой высотой; и возможно, его время придёт, когда само общество станет принимать подходящие для этого Устава формы.