В средневековой России никогда и ничего не знали про итальянский город Бари. Да и про город Миры – древнюю столицу провинции Ликия, что раскинулась у подножия Таврских гор на западе Анталийского залива, слышали немногие.

Тем не менее, почему-то именно праздник в честь переноса нетленных мощей святого Николая – епископа Ликии, из города Миры в город Бари, на Руси вдруг стал любимым народным праздником – Николой Летним.

Почему? Точно не известно.

Наверное, полагают историки, всё дело в некой фронде русских князей против засилья византийского духовенства и купечества, заполнившего Киев – из русских летописей известно, что в год принятия Владимиром титула Великого князя в Киеве произошло несколько восстаний против греческих епископов во главе с митрополитом Нифонтом. Тогда-то в Киеве и появилось анонимное «Сказание повести, еже о перенесении честных мощей иже во святых отца нашего Николы архиепископа града Миры».

Дескать, перенесение останков святого в набирающую силу Италию стало своего рода предзнаменованием будущего падения спесивой Византии.

* * *

Подробности жизни архиепископа Николая, жившего в 270-345 годах в Римской империи – то есть, во времена самых страшных гонений на христиан, нам известны только из официального жития святого, составленного в Х веке придворным секретарем Семеоном Метафрастом по приказу императора Василия II Болгаробойцы. В русской истории император Василий II известен как шурин князя Владимира – именно он согласился выдать за русского князя свою сестру Анну, а затем направил массу православных священников для крещения всей Руси. Активная миссионерская позиция императора и потребовала собрания разрозненных свидетельств о жизни различных христианских святых древнего времени в единый литературный свод – и для просвещения язычников, и для наставления в вере собственных граждан, которые только-только отошли от ереси иконоборчества.

И вот, Симеон Метафраст, взявшись за эту колоссальную работу, основательно перелопатил древние тексты – как считают современные историки-библеисты, жизнеописание Николая Чудотворца стало вольной компиляцией житий двух святителей с одинаковым именем – Николай. Один из них в VI веке был в Ликии архиепископом Мир, другой же святитель Николай жил через двести лет в той же самой Ликии и стал архиепископом городка Пинары при императоре Юстиниане I.

В частности, именно из жизнеописания Николая Пинарского авторы житий взяли эпизоды о крещении грудного младенца Николая, простоявшего во время службы два часа в купели и впоследствии показавшего себя ревностным христианским аскетом, отказываясь пить молоко по постным дням – в III веке обряд крещения проводился только с взрослыми людьми, да и никаких «постных дней» еще не было установлено.

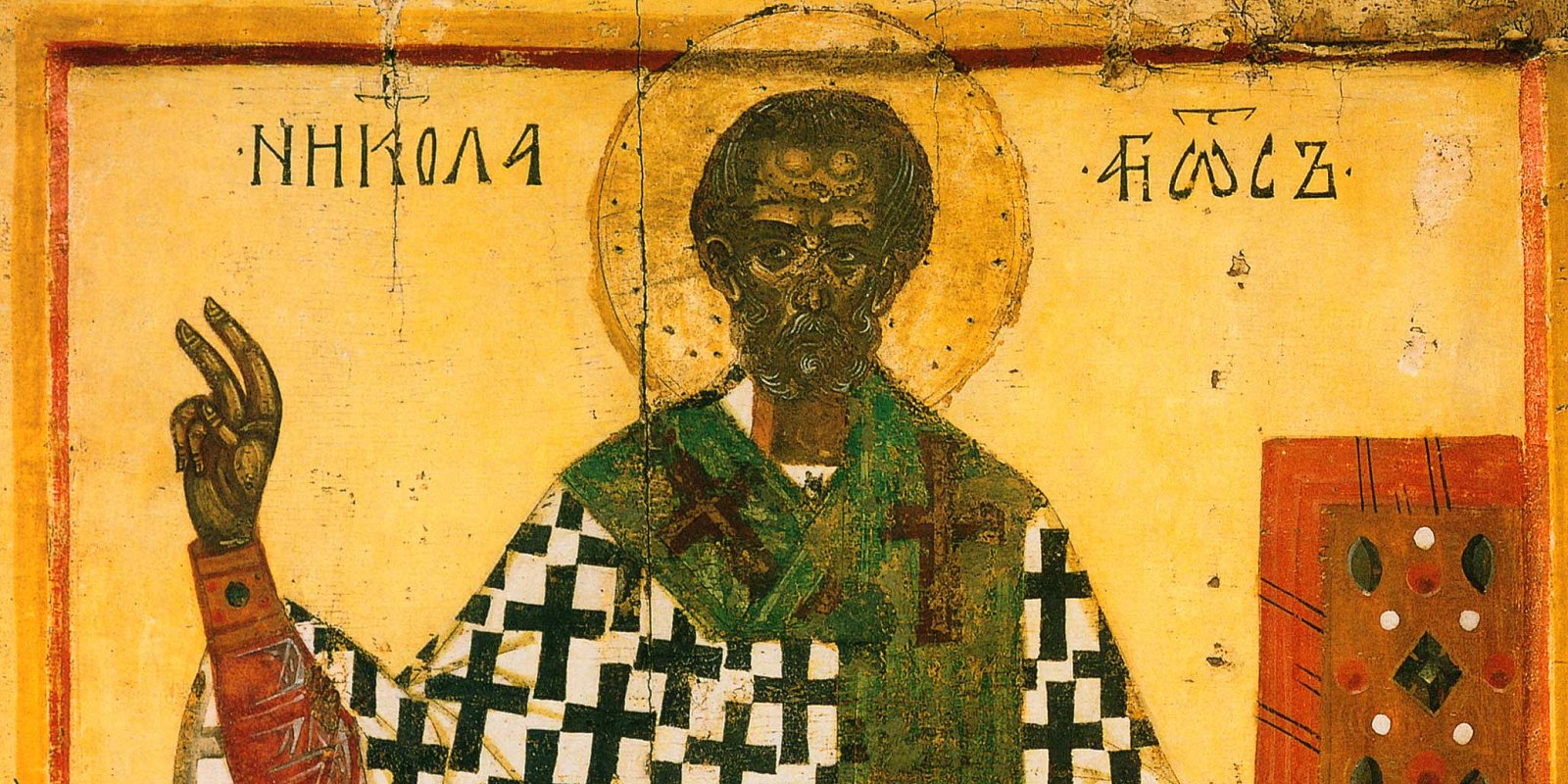

Икона "Рождество Николая Чудотворца". Фото: Государственная Третьяковская галерея

Икона "Рождество Николая Чудотворца". Фото: Государственная Третьяковская галереяК заимствованию можно отнести и эпизоды, связанные с юностью Святителя – например, его путешествие в Иерусалим, ведь в то время на месте земли Иерусалима располагался обычный римский город Элия Капитолина (собственно, развалины Капитолины и выдают туристам на руины Иерусалима).

Итак, что же получается в сухом остатке? Несомненно, Николай был родом из богатой и аристократической римской семьи. В юности он прославился как мореход и путешественник – не только труды Метафраста, но и независимые античные источники сохранили многочисленные свидетельства о морских путешествиях Николая в Александрию Египетскую и другие города на африканском побережье. После долгих плаваний Николай вернулся в родную провинцию Ликию, где возглавил христианскую общину в городке Миры (ныне город Дембре в Турции).

Также святитель Николай имел большой авторитет в римской армии. Об этом свидетельствует эпизод с тремя стратилатами – воеводами, посланных на подавление мятежа во Фригии. Однако, во время пути солдаты стали грабить и жителей Ликии. В конфликт вмешался сам епископ Николай, который сумел призвать воевод Непотиана, Урса и Ерпилиона к порядку. Более того, воеводы выделили епископу и солдат, чтобы остановить казни трех жителей соседнего города, по ложному доносу осудили на смерть.

Икона "Деисус с припадающими Николаем Чудотворцем и Феодором Стратилатом". Фото: Музеи Московского Кремля

Икона "Деисус с припадающими Николаем Чудотворцем и Феодором Стратилатом". Фото: Музеи Московского КремляПослушание воевод не осталось без награды – позже Николай спас от смерти и их самих, которые стали жертвами клеветников при императорском дворе. Воеводы были осуждены на смерть, но только личное вмешательство святителя Николая спасло им жизни, после чего Непотиан, Урс и Ерпилион стали верными учениками архиерея.

Отметим, что все это происходило во время самых страшных гонений римской власти на христианство. Не избежал репрессий и сам Николай – по приказу императора Диоклетиана он был схвачен солдатами. Но его не бросили на растерзание хищников на арену цирка – как это происходило с многими христианами в ту эпоху. Видимо, римляне настолько опасались солдатского бунта из-за казни популярного в войсках святителя, что долгие годы держали его в темнице.

Кстати, как установили археологи, исследовавшие останки Святого, из-за вечной сырости тюремной камеры и отсутствия солнечного света у Николая развился артроз позвоночника и анкилозом суставов – то есть, сращение суставных поверхностей.

Из тюрьмы Святитель Николай вышел только после эдикта Константина Великого, давшего свободу всем христианам. Он вернулся в Миры и вновь занял епископскую кафедру.

Икона "Успение святого Николая, с образом Богоматери Знамение и святыми Космой и Дамианом на полях". Фото: Музей русской иконы им. Михаила Абрамова

Икона "Успение святого Николая, с образом Богоматери Знамение и святыми Космой и Дамианом на полях". Фото: Музей русской иконы им. Михаила Абрамова* * *

Возможно, для кого-то это и удивительно, но в самой Византии Святой Николай Чудотворец почитался, прежде всего, как небесный покровитель всех моряков и путешественников. Именно поэтому крупнейшие средневековые морские корпорации Европы – города Бари и Венеция – развернули за мощами Святого Николая настоящую охоту. Ведь в те годы считалось, что мощи являются некими волшебными амулетами, спасающими своих владельцев от любой беды.

Но горожане Мир тщательно оберегали могилу своего епископа – никто даже не знал, где она находится. Однако, в 1087 году провинция Ликия подверглась опустошительному завоеванию турок-сельджуков. Свидетелями грабительского нашествия стали купцы-баряне, которые решили воспользоваться удобной ситуацией и тем, что все жители сбежали от турок высоко в горы.

Барийский отряд высадился на берег и вошел в храм Святителя Николая, где остались всего четыре монаха. Под угрозами пыток монахи показали, где находится могила – в одном из приделов под полом, украшенным мозаикой.

Моряки взломали гробницу и начали доставать останки Cвятого – по частям. Но полностью забрать мощи не удалось – несколько десятков жителей Мир успели добежать до храма. Сил у них было недостаточно, чтобы вступить борьбу с вооруженным отрядом моряков, но плач стоял великий.

В результате баряне, взяли только часть мощей, включая голову, руки и верхнюю часть туловища Святого Николая. Останки они бережно перенесли в Церковь святителя Николая Чудотворца в центре Бари.

А через десять лет в Мирах высадился и отряд венецианцев, участвовавших в Первом Крестовом походе. И всё повторилось: в поисках гробницы Святого венецианцы разбили половину храма, начали пытать монахов, и в конце концов добились своего.

Но, поскольку останков Николая Чудотворца было мало, то хитрые венецианцы добавили к ним останки из соседних могил – дескать, соседство со святым в какой-то мере освятило и эти останки неизвестных людей.

Так в мире появились две гробницы Святителя Николая, и спор между Бари и Венецией разгорелся сильнее прежнего.

Все споры о том, где же настоящие останки Cвятого, прекратились лишь в 1953 году, когда ученые впервые вскрыли гробницу в Бари. Итальянский антрополог Луиджи Мартино точно установил, что в Венеции хранится как раз та часть святых останков, которых не хватает в Бари. Был также реконструирован облик святителя, рост которого достигал 167 сантиметров – наверное, для своего времени он казался гигантом.

* * *

На Руси имя Николая Чудотворца получило известность уже при князе Ярославе Мудром – именно по княжескому приказу в Киевском Софийском соборе было сделано мозаичное изображение святителя Николая. Известно, что воспитывался Ярослав на Севере – сначала в Полоцке, в доме своей матери Рогнеды, потом он княжил в Новгороде Великом, где особенно почитались покровители моряков.

Однако настоящую популярность образ Святого Николая обрёл уже при Владимире Мономахе, правившем в первой четверти XII века.

В первый же год княжения Мономаха образ Николая был серьезно «русифицирован» – появились свидетельства чуда спасения ребенка от образа святителя Николая, явленное в Киеве. В «Чуде о некоем детищи утопшем, его же святый Никола жива сохрани» говорится, что некие киевляне, плывя на лодке через Днепр, уронили грудного ребенка в воду. Убитые горем родители воззвали к милости Николая Чудотворца. И в ту же ночь служители Софийского собора обнаружили живого мокрого ребенка перед иконой святителя Николая. Об этом сообщили митрополиту, и тот велел оповестить весь город. Родители младенца вскоре нашлись и, к своему и всеобщему изумлению, узнали в нем своего утонувшего сына. С тех пор, кстати, икона, перед которой был найден мокрый младенец, стала называться иконою Николая Мокрого, а в Святой Софии появился придел, посвящённый святителю Николаю.

И раз Николай Чудотворец проявил себя защитником и спасителем русских людей, то стало быть, он взял под своё чудесное покровительство и саму Русь. Поэтому иконы Николы Мокрого в считанные годы распространились по всей Руси.

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Фото: Исторический музей, Санок, Польша

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Фото: Исторический музей, Санок, ПольшаОтличился и Новгород Великий, который ни в чем не хотел уступать Киеву. Правивший тогда новгородцами князь Мстислав – сын Владимир Мономаха – объявил о чудесном обретении на острове Липно в Ильмень-озере чудотворной иконы Святого Николая, чудесным образом исцелившая новгородского князя. Так появился образ Николы Липенского, особо почитаемого на Русском Севере.

Вскоре Русь обрела ещё одну чудотворную икону – повинуясь неоднократному повелению святителя Николая, священник из Корсуни Евстафий взял икону из храма, в котором крестился князь Владимир и, объехав окольным водным путём, через Ригу и Новгород, привез её в рязанские земли в город Зарайск, где эта икона прославилась многими чудесами. Так на Руси сложился иконописный тип, ставший называться «Никола Зарайский».

А под Москвой появился и Никола Можайский – именно заступничеству Святого Николая жители Можайска и объясняли свое спасение от монгольского набега. В летописях говорится о том, как святитель Николай явился в небесах перед монголо-татарами, осадившими город: одной рукой он поднял сверкавший меч, готовый опуститься на головы врагов, в другой держал град Можайск в знак охранения его. Устрашенные грозным знамением, враги в ужасе бежали.

* * *

Именно тогда в церкви появилось два праздника в честь Святого Николая.

Первый – Никола Вешний или Летний, который празднуется 9 (22) мая, в день, когда корабли с останками Святого достигли гавани Бари. Второй – Никола Зимний, который празднуется 6 (19) декабря в день смерти святого.