Вначале был образ Пречистой – икона Богоматери Одигитрии, получившая название «Смоленская». Согласно церковному Преданию, эта икона прибыла на Русь в середине XI века: в 1046 году византийский император Константин IX Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с князем Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого.

Прибывшие на Русь византийские миссионеры именовали икону «Одигитрия», то есть «Путеводительница» в переводе с греческого языка.

Иконы такого типа узнать легко: Богоматерь и Младенец Христос изображаются почти фронтально, их обращённые к молящемуся лики не соприкасаются. Глава Богородицы может быть немного наклонена к Сыну, рука поднята в молитвенном жесте на уровне груди – так, словно Богородица указывает верующим на Того, к Кому должны быть обращены их помыслы и молитвы.

* * *

После смерти Всеволода его сын, Владимир Мономах, перенёс икону в Смоленск – свой удельный город, доставшийся ему по отцовскому завещанию.

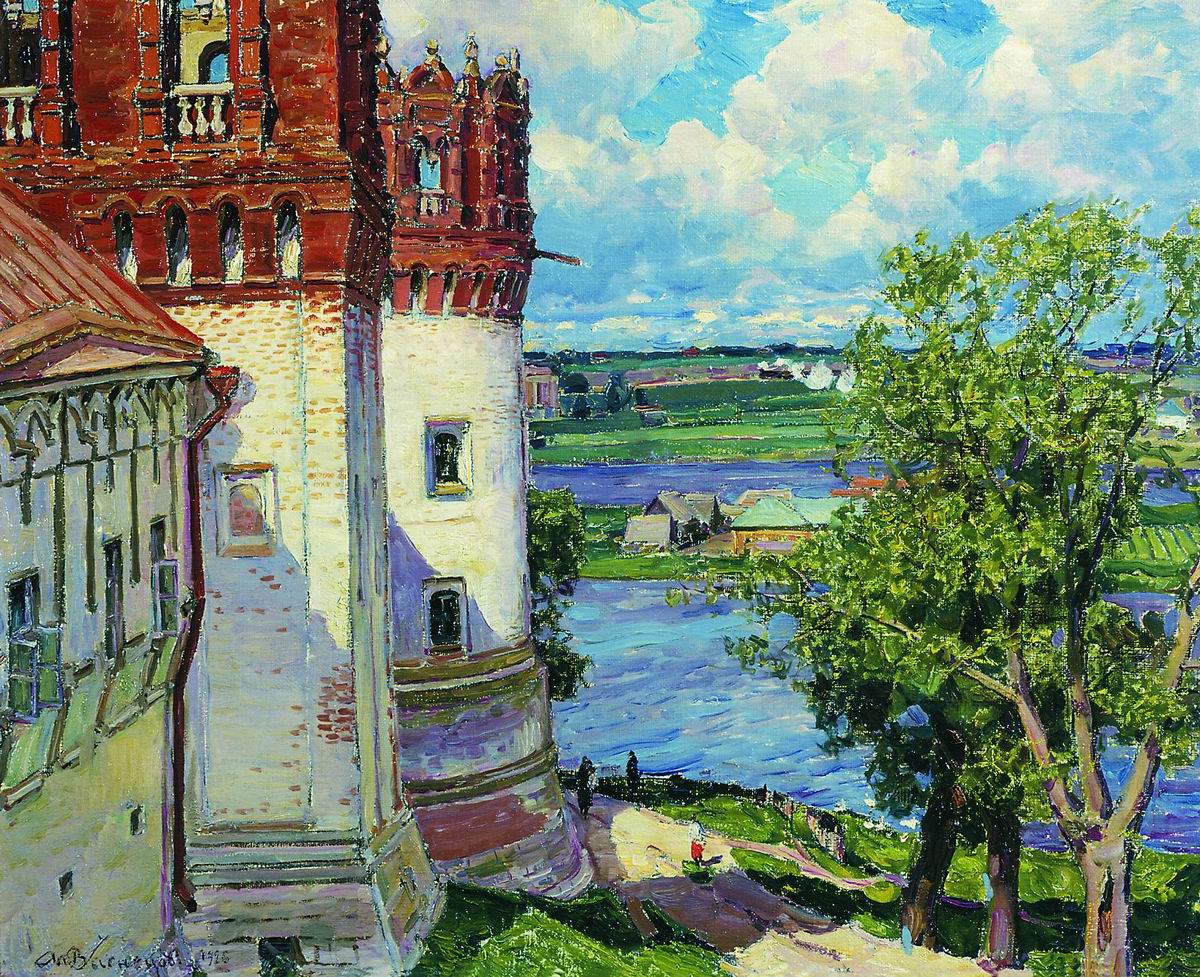

В 1101 году Мономах заложил в Смоленске первый собор – в честь Успения Пресвятой Богородицы. Главной храмовой иконой и стала византийская Одигитрия.

Успенский собор в Смоленске. Фото: Николай Смолянкин / Wikipedia

Успенский собор в Смоленске. Фото: Николай Смолянкин / WikipediaВ том же году, вероятно, вокруг соборного холма были построены первые деревянные оборонительные сооружения города, превратившие его в детинец, а рядом с собором сооружён княжеский дворец.

Вскоре икона стала почитаться как чудотворная. Согласно преданию, когда в 1239 году к Смоленску подошли полчища хана Батыя, город был избавлен от разорения по заступничеству Богоматери. Воин по имени Меркурий, молясь перед иконой, получил указание Богородицы сразиться со стоящим у стен врагом. Меркурий принял в бою мученическую кончину, но и монголы, увидев сходящие с небес на помощь одинокому воину легионы ангелов, в ужасе бежали от города.

* * *

В конце XIV века икона Богоматери Одигитрии была принесена из Смоленска, захваченного Великим княжеством Литовским, в Москву. И как особо чтимая святыня поставлена в Благовещенском соборе – по правую сторону от царских врат.

Есть три версии того, при каких обстоятельствах икона оказалась в Москве.

Согласно первой версии, эту икону дал великий князь литовский Витовт своей дочери Софье, супруге великого князя Московского Василия Дмитриевича, когда она приехала в Смоленск для свидания с отцом.

По другой версии, её привез с собой князь Юрий Святославович – последний из династии русских смоленских князей, изгнанный из города литовским князем Витовтом.

Третья версия, изложенная в «Русском временнике», гласит, что икону привёз некий дружинники или княжеский слуга по имени Юрга, уехавший от литовского князя Свидригайла.

Так или иначе, но в 1456 году польский король Казимир V, которому тогда принадлежал Смоленск, отправил в Москву депутацию во главе со Смоленским епископом Мисаилом, который смиренно просил вернуть святую икону. Момент был выбран «удачно»: только что Русь пережила очередное нашествие татар, причём ордынцы были остановлены у Коломны. Кроме того, из-за внутренней междоусобицы случилась война с можайским князем Иваном Андреевичем, который сбежал в Литву и грозился оттуда прислать новое войско. Словом, у князя Василия II Тёмного не было никакого желания ссориться с польским королём.

Но сам акт отпущения чудотворной иконы из столицы в Смоленск московский князь и митрополит Иона (первый «митрополит Киевский и всея Руси», избранный без санкции Константинопольского патриарха) решили превратить в торжество православия и единения христианских церквей. Напомним, что накануне на Русь пришли печальные известия о захвате в 1453 году турками Константинополя. Многие видели в падении древней столицы Византии предвестие апокалипсиса, и поэтому для Московского князя было важным показать, что центр православия ныне сместился в Москву, где бережно хранится наследие византийской церкви. И как некогда византийские императоры посылали на Русь чудотворные иконы, так ныне их дело продолжил великий князь Московский.

* * *

С иконы был снят точный список, который остался в Благовещенском соборе. После литургии в соборе Благовещения великий князь сам возглавил пеший крестный ход с иконой. Огромная процессия вышла из Москвы на старую Смоленскую дорогу – до переправы через Москву-реку у Девичьего поля, за которым начинались владения митрополичьего Саввина монастыря (ныне от этой обители не осталось и следа). По повелению великого князя в память об этом событии был установлен крестный ход, совершавшийся ежегодно 28 июля. А на месте прощания с иконой построена часовня в честь иконы Богоматери Смоленской.

Икона Богоматери Одигитрии, получившая название «Смоленская». Фото: Государственный Русский музей

Икона Богоматери Одигитрии, получившая название «Смоленская». Фото: Государственный Русский музей* * *

Но мир с литовцами и поляками был недолгим. В 1514 году великий князь Московский Василий III Иоаннович – внук Василия Тёмного – вернул Смоленск в родную гавань. Поводом к началу военных действий выступила ситуация с великой княгиней Еленой, которая являлась сестрой князя Василия Иоанновича и вдовой литовского князя Александра Ягеллончика. Брак Елены Ивановны и Александра остался бездетным, за годы совместной жизни у Елены было два выкидыша. В 1506 году Александр Ягеллончик умер, в завещании он просил будущего правителя сохранить за Еленой права и владения и держать её под своей защитой. Но новый король Сигизмунд I стал притеснять права вдовствующей королевы. А вскоре в Москву пришла весть, что княгиня Елена заключена под стражу – королевские воины силой вывели её под руки из церкви в нарушение древнего закона о неприкосновенности в храме. Вся её собственность была конфискована, а сама Елена отравлена подосланными убийцами.

Василий III посчитал, что «бесчестье учинили» всему роду Московских князей. И вскоре русские войска осадили Смоленск.

Город был взят только с третьей попытки, когда командовавший московской армией князь Михаил Глинский притворным отступлением сумел выманить из города большую часть защитников во главе с воеводой. «Смоленского воеводу и князей и панов прогнаша, – писал летописец, – и многых людей побиша, и иных князей, и бояр живых многих поимаша».

Впрочем, Сигизмунд Герберштейн иначе описывал роль Глинского во взятии Смоленска: «Глинский посредством переговоров, а вернее подкупа, овладел городом».

* * *

Великий князь Василий Иоаннович, возвратив Смоленск, дал обет построить новый монастырь в честь иконы Богоматери Смоленской – на месте уже построенной часовни на Девичьем поле. Свой обет Московский государь, присвоивший себе титул царя, выразил в духовной грамоте, составленной в 1523 году – накануне нового похода на Казань, где в то время начиналась очередная междоусобная война между наследниками хана.

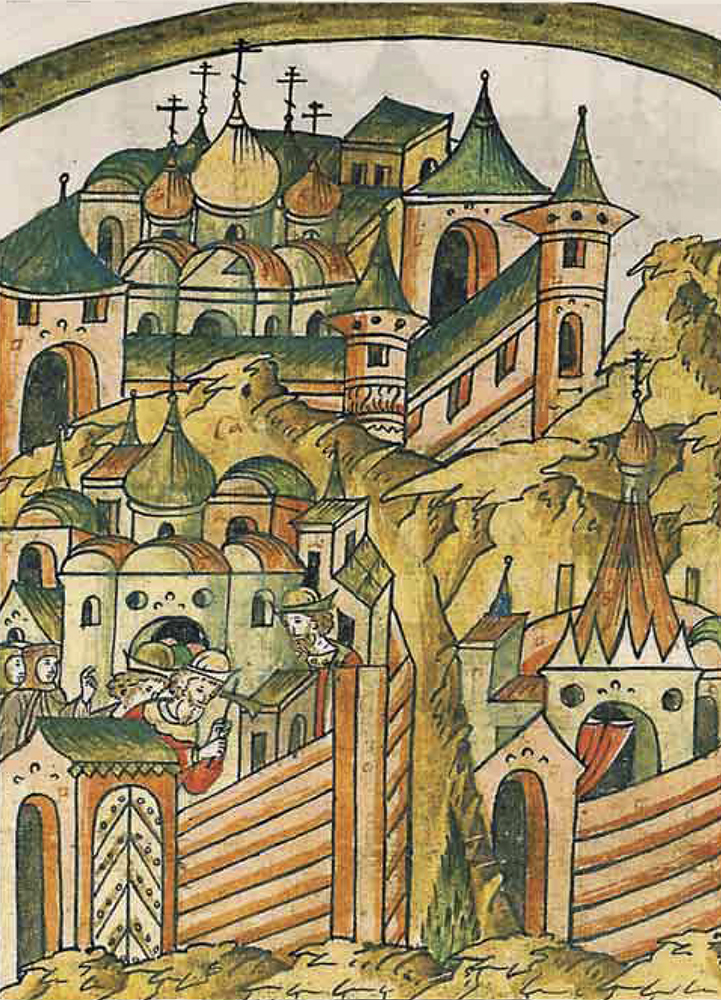

Миниатюра Лицевого летописного свода "Строительство Новодевичьевого монастыря". Фото: общественное достояние

Миниатюра Лицевого летописного свода "Строительство Новодевичьевого монастыря". Фото: общественное достояние«Когда с Божиею волею достал своей отчины города Смоленска и земли Смоленские, я тогда обещал поставить на Москве на посаде девичий монастырь, а в нём храмы во имя Пречистой, – писал великий князь. – И обещал дать в тот монастырь из своих сёл дворцовых село или два; да на строение тому монастырю три тысячи рублёв денег, но и ныне того монастыря построить не успел. И если Божия воля надо мною станется, а того монастыря при своей жизни не успею построить; я приказал казначеем своим и приказным своим людем на том месте тот монастырь построить, и из сёл из своих из дворцовых в тот монастырь велел дать село или два; а на строение тому монастырю наши казначеи выдадут три тысячи рублёв денег».

Поход был относительно удачным. Несмотря на большие потери, часть войска прошлась на судах по Волге до предместий Казани, разоряя все селения по обоим берегам реки. Конное войско дошло до реки Свияги, разгромив противника на Итяковом поле. Также по повелению царя была заложена новая крепость Василь-город на правом – казанском – берегу Суры, в месте впадения её в Волгу.

* * *

Вернувшись в Москву в 1524 году, царь приступил к исполнению своего обета.

По свидетельству «Степенной книги», государь не только дал денег на строительство женской обители, но и лично назначил первую игуменью монастыря – инокиню Елену (Девочкину) из Суздальского Покровского монастыря, которая происходила из рода служилых дворян Суздальского уезда. Возможно, её отцом был суздальский боярин Семён Никитич Девочкин, отличившийся во время походов на Казань. Так или иначе, но достоверно известно, что ближе к старости родители Елены Девочкиной тоже приняли постриг и упомянуты в синодике Новодевичьего монастыря как родственники первой игуменьи: инок Сергий и инокиня Таисия. Также во вкладной книге Новодевичьего монастыря отмечено поминание Ивана Девочкина и Анисии Девочкиной, но определить степень родства этих лиц с Еленой ныне уже не представляется возможным.

Вместе с преподобной Еленой из суздальского Покровского монастыря в Новодевичий монастырь перешло и 18 монахинь. В духовной грамоте самой игуменьи Елены об этом сообщается так: «Великий князь взял меня из обители Пречистые Богородицы честнаго и славного ее Покрова ис Суздаля не моим хотением, но Божьим изволением с вами, моими госпожами, и служебники и приказал монастырь ведати мне, да со мною Софье Ковурове, да Феофане».

Надгробие преподобной Елены (Девочкиной) у стены Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Фото: Testus / Wikipedia

Надгробие преподобной Елены (Девочкиной) у стены Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Фото: Testus / Wikipedia* * *

Преподобная Елена несла игуменство в течение 23 лет, в ноябре 1547 года преподобная матушка мирно отошла ко Господу и была похоронена у юго-восточной стены алтаря Смоленского собора. Позже в алтарную стену собора перед гробницей была вставлена каменная плита, сохранившаяся до наших дней. Известно, что могила первой игумений долгое время служила местом особого почитания и поклонения в монастыре.

Сохранились предания о том, как преподобная Елена со своими сёстрами зримо являлась в тяжёлые времена на церковной паперти или монастырских стенах и молилась за обитель. С просьбами о помощи к ней обращались многие поколения насельниц, притесняемых и обижаемых игуменьями, ведь Новодевичий монастырь вскоре обрёл славу личной царской обители.

Все монахини делились на «простых» и «придворных».

Например, монахиней стала царица Ирина – вдова царя Феодора Иоанновича. Она переселилась в Новодевичий монастырь и приняла пострижение с именем Александра: там ей построена была келия с церковью; в этой келии и был наречён на царство Борис Феодорович.

Во время Смуты пребывала в Новодевичьем монастыре царевна Ксения Борисовна с бывшей Ливонской королевой Марией, в инокинях Марфой.

Также сёстрами обители стали три дочери царя Алексея Михайловича и первая супруга Петра Великого царица Евдокия Феодоровна (в монашестве Елена); гробницы их расположены в соборе.

Правда, именно при Петре Великом монастырь приобрёл репутацию и личной царской тюрьмы – именно здесь провела остаток своих дней царевна Софья, заключённая в Новодевичий монастырь по указу государя Петра Великого. Более того, во время одного из стрелецких мятежей монастырь стал местом казней – многие из воевод и бояр были повешены на монастырских стенах – напротив окон царской келии.

Заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь в 1689 году. Фото: "История Петра I" / ГИМ

Заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь в 1689 году. Фото: "История Петра I" / ГИМ* * *

Преподобная Елена (Девочкина) почиталась москвичами уже в 60-х годах XVII века, и в письменных святцах того времени можно встретить её имя. Сохранилась и икона XIX века с изображением первой настоятельницы Новодевичьей обители вместе со схимонахиней Домникой и послушницей Феофанией – до этого ни одна игумения монастыря не была удостоена такой чести.

В 1999 году – в день Смоленской иконы Божией Матери – состоялось торжественное прославление преподобной Елены в лике местночтимых святых Московской епархии.