– В какой степени место Пушкина в русской культуре уникально? Является ли он водоразделом в истории языка и истории литературы?

– Оно уникально, причём сразу в нескольких отношениях. Во-первых, ни один другой поэт не удостоился такого количества литературных сочинений, критических статей и исследований, ему посвящённых и обычно стремившихся так или иначе уточнить его место в русской культуре вообще и в истории литературы в частности. Во-вторых, Пушкин оказался теснейшим образом связан с русской литературой XVIII века и при этом многое обусловил в её дальнейшем развитии вплоть до времени Блока, Сологуба, Маяковского. В-третьих, именно Пушкин был осмыслен как поэт, сумевший связать русскую литературу со всей полнотой европейской литературной традиции. В-четвёртых, именно с его творчеством оказались связаны представления о «русской душе», открывшей или приоткрывшей себя в созданных им образах Татьяны Лариной, Евгения Онегина, Петра Гринёва, Маши Мироновой и других.

– Историк литературы Абрам Рейтблат в книге «Как Пушкин вышел в гении» пишет о том, что «Пушкина ещё в середине литературного пути стали печатно именовать гением». А как сам поэт относился к славе?

– В это слово вкладывали разное содержание, разные оттенки смысла, и в каждом случае нужно внимательно анализировать контекст именования. Пушкин относился к славе с интересом, но не переоценивал её значение («Иди же к невским берегам, / Новорождённое творенье, / И заслужи мне славы дань: / Кривые толки, шум и брань!»), тем более не рассуждал всерьёз о своей гениальности, в отличие от иных современников, которым это, естественно, не помогло; сравните издевательский текст Белинского именно на эту тему: «Пушкина читала и читает с восхищением вся Россия; однако он не только ни разу не объявлял о себе, что он хороший поэт, но даже ещё сознался печатно, что многие из нападков его антагонистов были справедливы: явно, что Пушкин талант, а не гений. Ф.В. Булгарин неоднократно говорил о себе, что он знаменитый романист: явно, что Ф.В. Булгарин не талант, а гений».

– Кто читал Пушкина при его жизни?

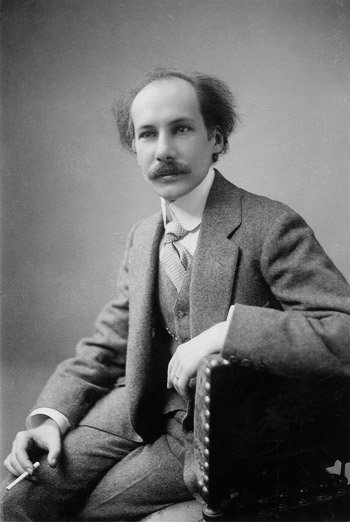

Дмитрий Ивинский. Фото: litfact.ru

Дмитрий Ивинский. Фото: litfact.ru– Прежде всего те, для кого он писал, то есть люди его круга, воспитания, образования, не чуждавшиеся чтения литературных сочинений на русском языке. Но не только они: Пушкина читали при дворе, «Евгений Онегин» вызвал интерес сравнительно широкого дворянского круга, не только столичного, но и провинциального. Этот круг не был широк. Скажем, свой журнал «Современник» (1836) Пушкин решил издавать большим по тому времени тиражом 2400 экземпляров. Но таким тиражом были отпечатаны только первые два номера; тираж третьего составил лишь 1200 экземпляров, а четвертого – всего 900 экземпляров. Отсюда видно, что за пределы «образованного сословия» это вряд ли могло выйти, по крайней мере в сколько-нибудь значительном объёме; это относится и, собственно, к художественным его произведениям. Не очень понятно, как именно интерес Пушкина распределялся по возрастным группам (известно, например, что Гоголь и его товарищи по Нежинской гимназии зачитывались пушкинскими сочинениями) и профессиональным (военная среда, чиновничество и так далее). Ясно, что в великосветской среде этот интерес был выражен сильнее всего, а в мещанской и тем более народной всего слабее. Не знаем и того, много ли читали Пушкина священники. Во всяком случае, его «обмен посланиями» с митрополитом Московским Филаретом выглядит событием в полной мере уникальным.

– Правда ли, что он непероводим на европейские языки? Если это так, то почему? И правда ли, что после Пушкина не получается переводить на русский язык Байрона, поскольку хороший перевод Байрона оказывается слишком пушкинским?

– Эта непереводимость многосмысленна. Конечно, он переведён на все европейские языки, некоторые произведения по нескольку – и по многу – раз. Дальнейшее – дело вкуса, воспитания, оценки: набоковский перевод «Онегина» на английский язык плох или хорош? Вопрос, скорее всего, не имеет смысла. Мнение о непереводимости Пушкина тем не менее возникло не случайно: это один из аспектов мистической, в сущности, концепции творчества, не раз комментировавшейся. Сравните, например, у Дмитрия Мережковского: «Совершенный стих непереводим, неповторяем на чужом языке, и чем совершенней, тем неповторяемей, а пушкинский стих – предел совершенства; тут между словом и смыслом такая же связь, как между телом и духом; вынуть дух из одного тела и заключить в другое нельзя: так сказанного на одном языке нельзя сказать на другом». Байрона переводили много, по-разному. Возможно, есть среди «хороших» переводов и «слишком пушкинские». Но вот, например, Тютчев и Лермонтов перевели его, как обычно считается, «хорошо», являются ли их переводы «слишком» или просто «пушкинскими»? Не думаю.

– Как западники и славянофилы рассуждали о Пушкине, что находили в его творчестве?

– Западники и славянофилы – недирективно управляемые политические партии. В каждой из этих более или менее устойчивых групп были свои разногласия, в том числе касавшиеся Пушкина. Например, славянофил Иван Киреевский в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1831) выделял в его творчестве целый период, отмеченный влиянием Байрона, а Иван Аксаков в своей «пушкинской речи» (1880) заявил, что невозможно «серьёзно толковать» «о каком бы то ни было влиянии на него Байрона». В принципе, эти две группы в основном сходились в высокой оценке Пушкина, но видели в нём, соответственно своим взглядам, одни – больше западника, другие – больше славянофила. Впрочем, и здесь были свои сложности, и, например, Алексей Хомяков, один из «вождей славянофильства», предпочитал говорить о пушкинской разносторонности, а не объявлять его своим единомышленником.

Иван Аксаков. Фото: общественное достояние

Иван Аксаков. Фото: общественное достояние– Достоевский во время своей знаменитой Пушкинской речи 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности в зале Московского благородного собрания приблизил тургеневскую Лизу Калитину к недосягаемой Татьяне Лариной. Тургенев тоже благоговел перед Пушкиным – хранил его локон, мечтал быть упокоенным рядом со своим кумиром. Когда восхищение Пушкиным стало формироваться в культ и «литературную религию»?

– Пушкинский «культ» и пушкинская «литературная религия» как социально/идеологически значимое явление всерьёз никогда не обсуждались, во всяком случае крайне немногочисленные авторы уровня Василия Розанова или Андрея Белого ничего подобного в русской культуре своего времени не усматривали. Наиболее острыми в отношении не «культа» – не «культика» даже, а того, что представлялось ему просто бессодержательной болтовней о Пушкине, остаются ламентации очень крупного консервативного мыслителя Константина Леонтьева, так отреагировавшего на пушкинские торжества 1880 года: «Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!.. Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешёвый памятник, – по-европейски убирало его венками, по-европейски обедало, по-европейски говорило на обедах спичи. По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно по этому поводу ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи и вообще, действовали тут все люди прежние, с давно определившимися взглядами и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при прежних условиях, более сходных с условиями, развившими самого Пушкина». О «литературной религии», «светской святости» и прочем (применительно не только к Пушкину, но и к Гоголю, и в особенности к Достоевскому) стали писать в позднесоветский период, с разной степенью (не)деликатности и (не)убедительности и с разными целями: кто-то пытался утвердить подобный подход, кто-то – скомпрометировать.

– А как быть с Гоголем? В отношениях с Пушкиным Гоголь вначале играет ещё не написанную роль Хлестакова: Гоголь мечтал свидеться с кумиром и фантазировал об этой встрече, зачем-то просил мать слать ему в Царское Село письма на имя Пушкина, с которым имел весьма отдалённое знакомство. Как складывались их отношения?

– Не будем забывать о том, что мы очень мало знаем об отношениях Гоголя и Пушкина, и по этой причине хлестаковскими выглядели бы любые попытки упростить проблему, свести её к простым ответам на вопросы, на которые на самом деле нет или мало ответов. Всё самое существенное об истории их знакомства мы знаем со слов Гоголя, а не Пушкина; в первую очередь это касается его рассказов о дарении ему Пушкиным сюжетов «Ревизора» и «Мёртвых душ». Неоднократные свидетельства Гоголя о сближении с Пушкиным (которые никто из их общих и вполне словоохотливых знакомых не опроверг) подтверждаются косвенными, но существенными фактами: мы точно знаем, что он сблизился и с Жуковским, и с Вяземским, и с Плетнёвым, ближайшими друзьями Пушкина, что он вошёл в придворный кружок Александры Россет (Смирновой), где хлестаковы, как будто, замечены не были, что Пушкин только в первом томе своего «Современника» напечатал «Коляску», «Утро делового человека», статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и вдобавок десяток гоголевских же рецензий, во втором – обширную и сугубо апологетическую рецензию Вяземского на комедию «Ревизор», в третьем – «Нос». Между прочим, просьба Гоголя к матери адресовать письма на пушкинский адрес, относящаяся к 1831 году, не выходит за рамки тогдашних обычаев и не могла быть высказана без ведома и разрешения Пушкина, а следовательно, подтверждает версию о том, что доверительные отношения между ними установились уже в начале знакомства. Мы знаем и о том, что Пушкин уже тогда знакомил Гоголя со своими ещё не напечатанными произведениями. Позиция Гоголя, возможно, требует разъяснений в другом отношении. Приведу несколько показательных цитат: «Ничего не предпринимал я без его совета»; «Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою»; «И теперешний труд мой <“Мертвые Души”> есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал <…>». Эти и подобные замечания Гоголя не раз комментировались, и не всем комментаторам удавалось скрыть недоумение: как-то трудно было представить себе Пушкина, требующего с Гоголя клятвы, и трудно было представить себе Гоголя, каждый свой шаг в литературе согласовывающего с Пушкиным. Между тем всё это объясняется просто: Гоголь сделал всё, что мог, чтобы не позволить использовать своё имя в ходе той литературно-идеологической борьбы, которая выльется в образ противостояния «пушкинского» и «гоголевского» направлений. Разумеется, об этих направлениях начнут рассуждать только в год и после его смерти (1852), но уже в 1840-е не только изустно, но и печатно обсуждался конец пушкинского и начало гоголевского периода русской литературы.

Николай Гоголь. Фото: общественное достояние

Николай Гоголь. Фото: общественное достояние– Кажется, Пушкин уже родился бронзовым: он поэт, восхищение которым часто заменяет знание его творчества. Но ведь и на солнце нашли пятна – за что его ругал Дмитрий Писарев в 60-е? Удалось ли ему расшатать постамент под «памятником»?

– Писарев, кажется, расшатывал не столько пушкинский «постамент», которого в 1860-е просто не было, сколько «постамент» Белинского. Но даже и в этом случае, при всей своей несомненной одарённости, потерпел неудачу, поскольку тогдашняя интеллигенция не могла или не хотела обойтись без Белинского, а потому не обошлась и без Пушкина, которому посвящены лучшие статьи «великого критика». Что касается Маяковского, то теперь уже понятно, что он вёл свой очень сложный, изобилующий разного рода подводными камнями разговор с Пушкиным на всём протяжении своего творчества, то сближаясь с ним, то отдаляясь от него. Вероятно, Маяковский с его гигантским (и, что делать, не вполне безосновательным) самомнением считал Пушкина то ли единственным, то ли одним из немногих равновеликих себе поэтов. Здесь много смешного, в этом заведомом неадеквате, но иногда прорывается и нечто серьёзное, даже трагическое измерение неизбывной несоизмеримости культурных эпох, когда новейшая оглядывается на древнюю, не понимая, почему та ещё жива, и не знает, почему её нельзя победить. Отсюда, вероятно, неподражаемый хамоватый примирительно-снисходительный тон Маяковского в «Юбилейном». Что делать, как сравнительно недавно и, конечно, по другому поводу писал Розанов: «Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы, и, любя его поэзию, каждый остаётся самим собою».

– Писарев-критик, говоря о Евгении Онегине, рассуждал о человеке, стиль жизни которого ему непостижим и чужд. А какую интонацию выбирали советские методисты, трактуя Пушкина в школе? И что стало с пушкинским мифом в советские годы?

– Писарев считал, что постижим: Онегин в его трактовке – ничтожество и урод («онегинская скука не может произвести из себя ничего, кроме нелепостей и гадостей»). Интонация «методистов» во все времена одна и та же: наставительная. В советское время Пушкина преподавали в основном «по Белинскому».

– Писатель Андрей Белый в статье 1908 года «Брюсов» писал: «Все мы с детства обязаны хвалить Пушкина. Холодны эти похвалы. <…> Пушкин самый трудный поэт для понимания; в то же время он внешне доступен. Легко скользить на поверхности его поэзии и думать, что понимаешь Пушкина». О какой трудности говорил Белый?

– Немного расширим эту цитату. Почему похвалы «холодны», что об этом свидетельствует? То, что «они не гарантируют нас от позднейших увлечений ничтожной музой Надсона или ловкой музой графа А. Толстого». Это и есть следствие непонимания Пушкина, непонимания в буквальном смысле слова. Другое дело, что Андрей Белый считает, что Брюсов раскрыл «тайну Пушкина, о которой нам говорил Достоевский». Вряд ли это утверждение может быть принято безоговорочно, как и оценка творчества Алексея Толстого. Но что же именно раскрыл Брюсов в Пушкине? Андрей Белый считает, что именно то, что выразил собственным творчеством: «цельность» «религиозного культа личности», «соединение творчества и религии и сотворение художником религии», «вечные образы демонизма». Это и есть то непонятное сокровенное, к пониманию которого до Брюсова «трудно» было прийти «холодным» поклонникам Пушкина. Конечно, все эти рассуждения характеризуют прежде всего мировоззрение самого Андрея Белого. Однако очевидна и его правота по крайней мере в одном пункте: оценочные суждения не заменяют понимания, а чтобы его добиться, нужны сверхусилия, погружение в культуру, высшая интуиция.

Андрей Белый. Фото: общественное достояние

Андрей Белый. Фото: общественное достояние– Пушкин – фигура, о которой рассуждают самые разные люди, неравнодушные к литературе, – от Гоголя до Тургенева, от Луначарского до Платонова и Довлатова. Вот и режиссёр Сарик Андреасян встал в этот ряд, сняв фильм «Онегин», вызвав споры. Чем Пушкин так притягивает до сих пор (помимо того что юбиляр)? И как меняется понимание Пушкина сегодня? И насколько Пушкин понятен сегодня?

– Вопрос о Пушкине – вопрос о самой русской светской культуре на пределе её возможностей, для того чтобы перестать о нём рассуждать, нужно существенным образом выйти за её пределы или даже порвать с ней. Другое дело, что подключаться к ней возможно на разных уровнях её отчасти явленной, отчасти скрытой иерархии: даже между сочинениями Луначарского и фильмом Андреасяна культурная дистанция огромна. Вопрос о том, насколько Пушкин понятен сегодня, провоцирует неделикатный встречный: кому? О ком идёт речь? Как и всегда, так и сейчас нет никакого единого для всех «сегодня», а разброс возможностей, в принципе, напоминает прежний: небольшое число что-то понимающих и большинство, пониманию чуждое. Однако и тех и других Пушкин всё ещё чем-то притягивает, и это что-то может быть здесь кратко обозначено. Когда Гоголь писал о Пушкине как о «русском человеке в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», он допускал, что развитие русской жизни, истории, самосознания пойдёт по пушкинскому пути, в соответствии со столь важным для него принципом единства идей свободы и империи, аристократии и чести, истории и культуры. Но этот так понимаемый «пушкинский» путь остался образом скрытых идеальных тенденций русской жизни, которые, очевидно, необязательным способом связаны с «реальной действительностью». Именно этим обстоятельством обусловлены непреходящие, по всей вероятности, значение Пушкина и интерес к нему.