Один из самых загадочных православных исповедников ХХ века – иеромонах Павел (Троицкий), родившийся 130 лет назад в Тверской губернии, в нынешнем Кувшиновском районе, селе Тысяцком. Где он он жил в последние годы жизни, где похоронен – пока загадка. 29 мая в Тверской митрополии почтили память старца.

Письмо на деревню дедушке

Немногочисленная православная паства времён «развитого социализма» втайне делилась друг с другом сведениями о том, что есть такой старец, которому можно написать, задать жизненно важный вопрос, а он ответит. Жениться или нет, продавать ли дом, менять ли работу – эти вопросы посылались буквально «на деревню дедушке». И, говорят, дедушка порой присылал ответы раньше, чем письмо могло бы дойти.

Протоиерей Владимир Воробьёв, ректор Православного Свято-Тихоновского университета, епископ Пантелеймон (Шатов), ещё недавно председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, игуменья Зачатьевского монастыря в Москве Юлиания (Каледа), дочь отца Глеба Каледы, на вечере в Тверской митрополии вспоминали свой опыт переписки с о. Павлом, случаи его прозорливого влияния на их жизни

Святой уровня преподобного Павла Фивейского

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), открывая конференцию, рассказал историю, что он про о. Павла слышал, но не останавливался подробно на изучении его личности. А попав на тверскую кафедру и в очередной раз получив некую информацию о том, что на его нынешней канонической территории жил такой старец, начал читать всё о нём – и обомлел. «Это святой, которого можно поставить на один уровень с его небесным покровителем преподобным Павлом Фивейским», – считает тверской митрополит. В трудные моменты жизни, по словам архиерея, он молится о. Павлу – хоть тот ещё и не прославлен в лике святых.

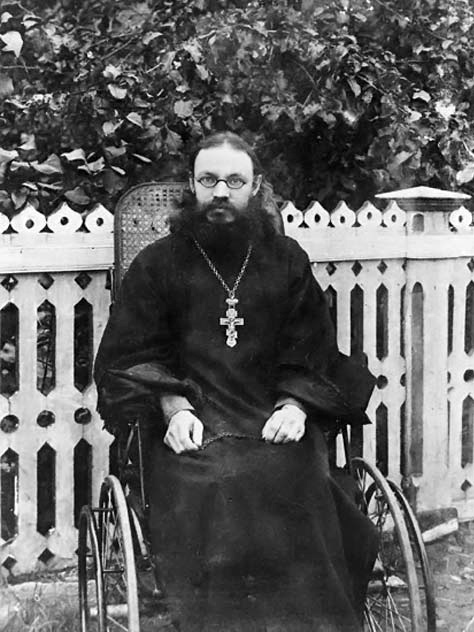

Павел Фивейский. Фото: общественное достояние

Павел Фивейский. Фото: общественное достояниеИсторию жизни иеромонаха Павла (Троицкого) рассказал ректор ПСТГУ о. Владимир Воробьёв, один из тех, кого окормлял старец. Он впервые услышал о нём в 1968 году от оставшихся прихожан маросейской общины о. Алексея Мечёва. Ему рассказали, что есть такой прозорливый старец, который может подсказать, как поступать в жизненной ситуации. И он написал письмо с вопросом, менять ли квартиру – был какой-то вариант. Старец ответил, дал совет – и этот совет оказался оптимальным, позволил не совершить ошибку. Во второй раз он писал старцу по поводу работы – и тоже получил прозорливый ответ. Имя того, кому он пишет, о. Владимир узнал лишь в 1971 году.

Ответы на вопросы были очень лаконичны, но показывали знание таких обстоятельств, о которых никто, кроме пишущего, не знал. Между прочим, один из тех, кто вёл такую переписку с неведомым старцем, был ещё молодой о. Дмитрий Смирнов (ныне покойный).

Житие о. Павла (Троицкого)

Вот краткий пересказ доклада о. Владимира Воробьёва о жизни иеромонаха Павла (Троицкого).

Иеромонах Павел, в миру Пётр Васильевич Троицкий, родился в 1894 году в селе Тысяцком, тогда это был Новоторжский уезд Тверской губернии, в семье священника Василия Троицкого.

Пётр Васильевич окончил Тверскую духовную семинарию, затем первый курс Императорской петроградской духовной академии. 15 октября 1916 г. был призван на военную службу. 16 сентября 1917 г. был переведён в пехотный полк в Вязьму Смоленской области. В это время командир полка вызвал к себе офицеров и предложил ехать на Дон, на территорию, принадлежавшую белым, чтобы воевать против большевиков. Некоторые офицеры тогда уехали из Вязьмы, не пожелав переходить на сторону советской власти. Пётр Васильевич отказался куда-либо ехать, на стороне белых он против советской власти не выступал, но и за красных тоже не воевал.

Ещё в 1922 г. Пётр Васильевич высказывал желание принять монашество. Он был близко знаком с епископом Феофилом (Богоявленским). Епископ Феофил тесно общался с архиепископом Феодором (Поздеевским), настоятелем Данилова монастыря в Москве, и в 1923 г. желание Петра Васильевича исполнилось. В Даниловом монастыре он принял постриг и вскоре был рукоположен в сан иеромонаха. При постриге получил имя Павел в честь преподобного Павла Фивейского (память 15/28 января).

Данилов монастырь явился одним из наиболее твёрдых оплотов православия, в особенности после ареста патриарха Тихона. К архиепископу Феодору постоянно приезжали епископы, вскоре почти все ставшие исповедниками и мучениками, чтобы обсудить труднейшие проблемы церковной жизни.

Послушаниями о. Павла были управление хором и исповедь. Уже в те годы о. Павел иногда удивлял своей прозорливостью

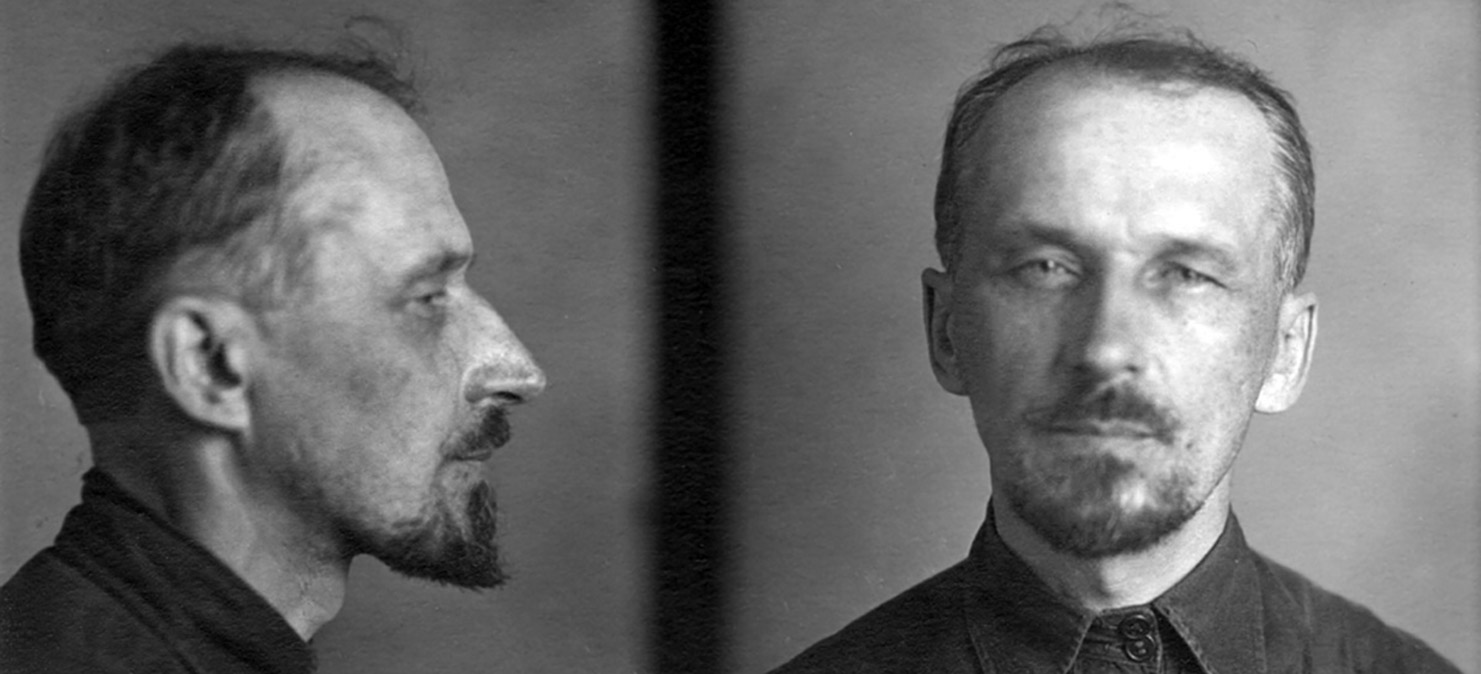

По «Делу об иноческом братстве Данилова монастыря», сфабрикованному в ГПУ в 1929 г., проходило 11 человек, в том числе и иеромонах Павел. Месяца полтора после ареста о. Павел провёл в Бутырках, затем был выслан этапом в Казахстан.

Вернулся он оттуда в 1933 г. и жил полулегальным образом в Калининской (Тверской) области, в деревнях Брянцево, Нездылово, наконец, в Завидово.

В 1937 г. было возбуждено дело «контрреволюционного “Иноческого братства Даниловского монастыря”, возглавляемого схиархимандритом Симеоном (Холмогоровым) и архиепископом Феодором (Поздеевским)». По этому делу было арестовано много ссыльных епископов и духовенства. Иеромонах Павел (Троицкий) тоже упоминался в этом деле, но арестовать его не смогли, т.к. он менял места жительства и жил нелегально. В деле иеромонах Павел назван «руководителем к/р группы послушников епископа Поздеевского в Москве и Малом Ярославце». Архиепископ Феодор, архимандрит Симеон (Холмогоров) и др., проходившие по этому делу, были расстреляны.

Архимандрит Симеон (Холмогоров). Фото: общественное достояние

Архимандрит Симеон (Холмогоров). Фото: общественное достояниеВ начале июня 1939 г. о. Павел уехал в Москву, чтобы кого-то причастить Святых Христовых Тайн. В это время за ним пришли из органов. Причиной ареста о. Павла стали показания епископа Мануила (Лемешевского), которого к нему привели, хотя он просил этого не делать. Эта встреча оказалась роковой.

Уже в старости о. Павел писал о священнике, который в тюрьме на следствии выдал многих людей: «Я его не виню. Одному Богу известно, как пытали. Страшно вспомнить!..» И далее: «Если в сердце Царствие Божие, то не чувствуешь боли». Очевидно, он говорил, основываясь на собственном опыте.

О. Павел последовательно отвергал обвинения в антисоветской политической деятельности и старался не назвать ни одного имени: «Что же касается лиц, которые были со мной связаны, то я ещё раз подтверждаю свои прежние показания о том, что назвать этих лиц я не могу по своим религиозным убеждениям». Эту очень трудную позицию – не назвать ни одного имени – удавалось выдержать в те страшные годы немногим заключённым

17 ноября 1939-го о. Павел был этапирован в Ивдельлаг НКВД под усиленным конвоем. Хотя при отправлении в лагерь о. Павел был признан годным к лёгкому труду, в июле 1940 г. он смог отработать только один день на расчистке баржи. Далее сразу заболел и до нового года отмечен как «инвалид неработающий». Впоследствии он говорил, что остался живым только благодаря тому, что был взят на работу в лагерную санчасть.

В 1942 г. вышло постановление об освобождении осуждённых, страдающих неизлечимым недугом. Однако о. Павла освобождать не торопились. Он был расконвоирован и, видимо, вскоре должен был быть «списан» из лагеря, но по прошлому опыту знал, что в любой момент его могут снова арестовать. Об его освобождении хлопотала сестра Елена Васильевна, которая в это время работала паспортисткой в правительственном санатории в Завидово. По-видимому, ей удалось спасти брата: в лагере в 1944 г. были оформлены документы о его смерти, последовавшей в результате болезни, его списали как умершего, а на самом деле отпустили с документами, оформленными на другое имя.

Он поселился в Тверской области в районе Кувшинова, где до своего ареста служил его старший брат – священник Михаил Троицкий.

В течение десяти лет о. Павел никому из своих духовных чад не сообщал о своём освобождении. Его считали умершим. В 1955 г. он сообщил о себе Агриппине Николаевне, духовному чаду священника и верной послушнице с начала 1930-х годов, и разрешил ей приехать к нему при условии, что место его жительства останется втайне.

Через много лет, начиная примерно с 1970 г., о. Павел стал позволять говорить о нём отдельным людям, по-прежнему соблюдая втайне место своей жизни. Он стал переписываться с давними духовными детьми и новыми адресатами, посылая письма не по почте, а только «с оказией» – через посыльных.

В это время и в последующие годы у о. Павла устанавливается письменная связь с целым рядом священников и молодых людей, некоторые из них стали потом священниками. Особенным образом ему помогала Агриппина Николаевна. Она же была прихожанкой храма свт. Николая в Кузнецах. В 1951 г. настоятелем храма стал протоиерей Всеволод Шпиллер, вернувшийся из болгарской эмиграции в Россию.

Письма (их сохранилось примерно 300–400), содержавшие указания о воле Божией и духовные наставления о. Павла, воспринимались как письма «с неба», становились святыней и руководством к жизни для его учеников. Они свидетельствуют о том, что о. Павел – удивительный подвижник, обладавший такими поразительными духовными дарами, которые всегда соединяются в нашем представлении с великой святостью. Он был совершенно прозорлив, знал, где что происходит, кто что думает и делает, предсказывал будущее, отвечал на письма, ещё не полученные и даже ещё не написанные.

Вскоре после распада СССР с появлением новых возможностей для церкви некоторые духовные чада о. Всеволода, которые через него и через Агриппину Николаевну стали жить в послушании о. Павлу, создали Братство во Имя Всемилостивого Спаса, Богословско-катехизаторские курсы, в последующем преобразованные в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, а ещё позже в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Православную Свято-Петровскую школу.

В своем письме в 1989 г. о. Павел писал: «Очень прошу: обо мне никому не говори. Я никого не боюсь, но хочу умереть тихо, без всяких почестей, как миллионы людей умирали в лагерях без всякой вины. У меня нет зла на всю эту страшную жизнь и на этих людей с 1917 г. Теперь как будто стали понимать всю прожитую жизнь – всё развалили, разгромили, расстреляли, уничтожили, а теперь пожинают всходы своего посева за 72 года...». Последнее своё прощальное письмо о. Павел прислал 16 февраля 1991 г., потом прислал ещё по обычаю красные яички на Пасху с краткими приветственными словами. Не дожив двух с половиной месяцев до 98 лет, втайне, так же как и жил, о. Павел отошёл ко Господу в начале ноября 1991 г. Точный день своей кончины и место погребения он не позволил сообщить, уподобляясь в этой строгости своему древнему святому покровителю преподобному Павлу Фивейскому.

Новое поколение ждёт советов старца

Так отец Павел ушёл с радаров советской власти. Но его паства живёт благодаря заданному им направлению. Владыка Пантелеймон (Шатов) рассказывал, как в своих письма иеромонах Павел помогал ему видеть жизнь за мелочами. «Даже сейчас, перечитывая его письма, я начинаю понимать то, что в тот момент не понимал», – поделился он. О. Павел писал ему, как служить в храме, как вести себя с настоятелем, как поступать, столкнувшись со злом. Именно советы о. Павла помогли начать служение в Первой Градской больнице.

Игуменья Юлиания (Каледа) рассказала, что их дедушка исповедовался у о. Павла ещё в Даниловом монастыре, потом они в семье много лет молились об упокоении иеромонаха Павла. И так получилось, что о том, что он жив, они узнали по благословению, которое тот передал тайно рукоположенному в священники её отцу, Глебу Каледе.

Сама она переписывалась с о. Павлом с 1982 года, и, по её словам, его письма были «радостными, пасхальными». В основные моменты жизни она поступала по благословению старца. Об этом рассказал и её брат, протоиерей Кирилл Каляда, а также протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств ПСТГУ.

Сегодня уже это поколение, те, кого молодыми окормлял отец Павел, успевшие получить от него преемственность церковного служения, – могучая уходящая натура.

Похоже, приходит время, когда тайное житие о. Павла (Троицкого) должно дать урок новому поколению православных.