…Эксперимент «Гренадер» прошел как по маслу. Где-то глубоко под землей на полигоне Невада – в сотне километров от правительственных трибун, взорвалась компактная водородная бомба, в бездонной синеве неба промелькнула тень бомбардировщика В-17, после чего мишень – ракетная установка с макетом ракеты «Першинг» – прямо на глазах сенаторов испарилась в облаке ослепительного белого огня.

Следом раздался гром аплодисментов и вылетающих пробок шампанского. Принимавший поздравления советник президента Эдуард Теллер уже грезил планами молниеносной лазерной войны против Советского союза.

– Только представьте себе, – вещал он сенаторам, – одна лазерная установка при помощи «Супер-экскалибура» способна за один взрыв генерировать до 100 тысяч смертоносных лучей – то есть, по 1000 долларов за каждый луч! Это недорого, господа!

Сенаторы и генералы были в восторге: да это самое дешевое оружие в мире!

– Далее мы выводим «Супер-экскалибур» в космос – и победа за нами! – вещал Теллер. – В одну секунду мы сможем сжечь все советские ракеты, спрятанные в шахтах. Эти русские ничего и не поймут, как мы их поставим на колени!

– А почему мы не видели самого лазерного луча – как в кино? – вдруг спросил кто-то из дотошных сенаторов.

– Но это же был рентгеновский лазер! Самое невидимое оружие в мире!

Только единицы были в курсе, что это был обычный спектакль. Ракету взорвали при помощи приличного запаса тротила, напалма и белого фосфора.

Но чего только не сделаешь ради великих целей?!

* * *

Военные начали осваивать космическое пространство еще задолго до первого полета человека в космос. Еще с 50-х годов прошлого века именно космос стал главным потенциальным театром военных действий, на котором развернется главное сражение будущей третьей мировой войны – между баллистическими ракетами и ракетами-перехватчиками ПВО.

Еще в 1945 году в Пентагоне была принята программа Nike, названная в честь греческой богини победы Ники. Главным конструктором проекта Nike стал бывший генерал-лейтенант вермахта Вальтер Дорнбергер, бывший руководитель ракетного проекта Германии и любимый ученик доктора Вернера фон Брауна. Генерала Дорнбергера взяли в плен англичане, и после непродолжительной «отсидки» в лагере для высокопоставленных офицеров рейха он был интернирован в США, где ему предложили сразу занять должность главного конструктора концерна Bell Laboratories – это было головное предприятие по созданию противоракетного оружия.

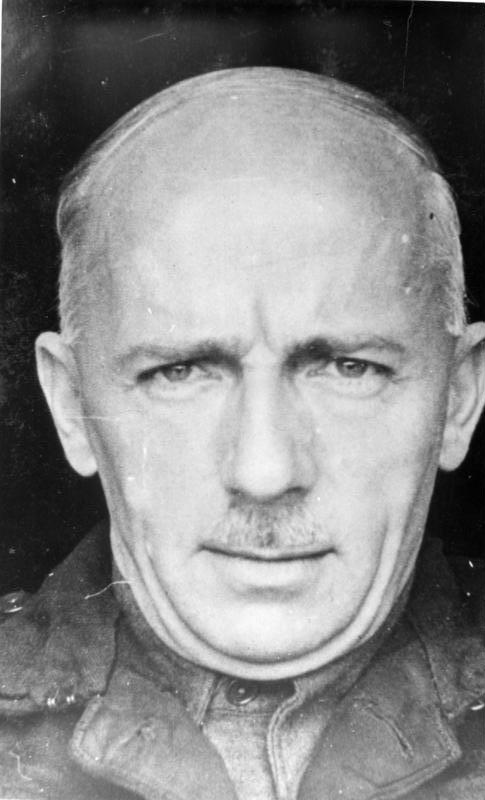

Вальтер Дорнбергер. Фото: Федеральный архив Германии

Вальтер Дорнбергер. Фото: Федеральный архив ГерманииИ уже в 1951 лаборатория Дорнбергера разработала и успешно испытала первую американскую ракету-перехватчик MIM-3 Nike Ajax, которая без особого труда сбивала самолеты-бомбардировщики, летевшие на высоте до 20 километров.

Но в 1952 году, после запуска в космос первого советского спутника, перед американским генералами встал другой вопрос: а что делать с баллистическими ракетами? Это же не самолет: основная траектория полета баллистической ракеты проходит в космосе – то есть, вне зоны досягаемости радаров и ракет, удар боеголовкой с орбиты по цели занимает не больше минуты, поэтому ракетчики просто не успеют ничего сделать.

Но генерал Дорнбергер буквально фонтанировал идеями. Для начала он предложил построить на границе с Канадой колоссальную сеть укреплений из нескольких тысяч артиллерийских батарей, которые были готовы в любой момент стрелять облаками свинцовых шариков по пикирующим из космоса советским боеголовкам. Причем, сам генерал Дорнбергер был убежден, что советские ракеты непременно полетят в Америку через Северный полюс.

Затем он предложил развернуть в космическом пространстве над Америкой сеть «минных полей» из небольших атомных бомб. Каждая такая бомба-спутник, оснащенная инфракрасными датчиками и двигателями орбитального маневрирования, должна была взрываться прямо над летящими в космосе советскими баллистическими ракетами. Точность здесь была неважна – ядерный взрыв гарантировал уничтожение любых целей.

Идею генерала Дорнбергера взрывать атомные ракеты атомными бомбами взяли на вооружение - вскоре в США были приняты на вооружение две ядерных ракеты-перехватчика. Первая – это большая высотная LIM-49A Spartan с термоядерной боеголовкой мощностью в 5 мегатонн, которая предназначалась для уничтожения боеголовок на низкой околоземной орбите. Вторая – маленькая и высокоскоростная Sprint с боеголовкой всего в 66 килотонн была нужна для уничтожения боеголовок в стратосфере. Обе эти ракеты стали основой новой программы ПРО Sentinel («Часовой»).

Правда, для успешного перехвата советских ракет требовалось еще и вовремя узнать об их приближении. Для этого американцы решили повесить в космосе – на разведывательных спутниках «Мидас» – десятки радаров системы раннего предупреждения пуска ракет (BMEWS). В околоземном пространстве американцы планировали разместить и сам штаб ПВО – с орбитальной станции было бы проще засечь пуски советских ракет из Сибири. Однако, неудачи с американской космической станцией SkyLab заставили американцев отказаться от этой затеи. Катастрофы преследовали и проект «Мидас» – первый спутник взорвался при старте, второй был потерян уже на орбите.

Ракета LIM-49 Spartan. Фото: US Army

Ракета LIM-49 Spartan. Фото: US ArmyПоэтому уже в середины 70-х годов краеугольным пунктом американской обороны является создание «позиционных районов ПРО» вокруг советских и российских границ. Все просто: чем раньше можно засечь старт ракеты, тем раньше ее можно сбить – причем, как можно дальше от самой Америки.

Дело в том, что образовавшийся после взрыва боеголовки ракеты Spartan поток нейтронов уничтожает не только другие ракеты, но и выжигает огромное пятно на поверхности земли, буквально убивая все живое. Поэтому «Спартаны» и должны были взрываться над Европой.

* * *

Словом, нет ничего удивительного, что в Западной Европе с самого первого дня реализации программы Sentinel развернулись нешуточные протесты против планов Пентагона. В итоге в мае 1972 года СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. И вместо программы Sentinel была принята усеченная программа ПРО Safeguard, согласно которой комплекс с «термоядерными» ракетами-перехватчиками был смонтирован только в единственном месте на Земле – в округе Гранд-Форксе, штат Северная Дакота, где располагается база с двумя сотнями баллистических ракет Минитмен.

Показательная деталь: советские конструкторы при строительстве систем ПРО отказались от использования атмосферных подрывов ядерных зарядов. Еще 4 марта 1961 года на испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане советские ракетчики добились невероятного – противоракета В-1000 «Системы «А» с обычной боевой частью смогла в стратосфере догнать и уничтожить боеголовку баллистической ракеты Р-12. Подобные технологии появились в США только через 30 лет.

* * *

В конце 70-х в американских ВВС словно наступила чёрная полоса невезения. Сначала произошла авария на ракетной базе Уичито в Канзасе – из-за заводской поломки разгерметизировался топливный бак межконтинентальной баллистической ракеты Titan. Из-за утечки токсичного топлива погиб дежурный офицер базы.

Следом – уже в апреле 1980 года – дала течь и ракета, стоявшая в шахте на военной базе Потвин в Канзасе. Ядовитое оранжевое облако накрыло и саму базу, и прилегающий городок Потвин, где от отравления токсинами погибло более 20 человек. В итоге военная база была закрыта, а зона отчуждения вокруг отравленных земель существует и сегодня.

В том же году разразилась катастрофа и на военной базе Дамаск в штате Арканзас, где во время профилактических работ взорвались топливные баки «Титана». В огне пожара погиб 21 человек – весь обслуживающий персонал военной базы, а от подземного бункера с пусковой шахтой остался лишь кратер диаметром 76 метров. Жителей Арканзаса спасло и то, что вовремя сработали аварийные системы отстрела термоядерной боеголовки, благодаря чему не произошло водородного взрыва.

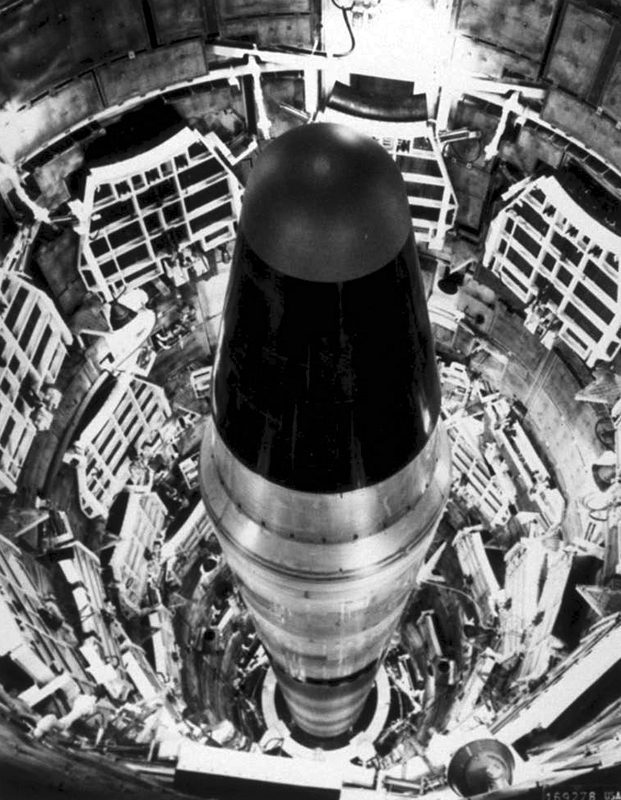

МБР Титан II в пусковой шахте. Фото: общественное достояние

МБР Титан II в пусковой шахте. Фото: общественное достояниеУчастились и аварии с ракетами средней дальности Pershing, которые дислоцировались в Европе. В частности, в феврале 1979 года во время ремонтно-профилактических работ на базе ВВС США в земле Баден-Вюртемберг в Германии ракета Pershing IА самопроизвольно взорвалась и развалилась на составные части. Ядерная боеголовка рухнула на землю, и только по счастливой случайности удалось избежать взрыва.

В 1981 году в ходе испытаний на мысе Канаверал произошло два взрыва – прямо на стартовой площадке взлетели в воздух новые ракеты Pershing II, которые были сделаны на замену старый и опасных «Першингов» (тем не менее, под давлением генералов, испытания были признаны успешными, и ракеты отправились в Европу).

Но в ноябре 1982 года последовала новая катастрофа – на этот раз в время транспортировки мобильной ракетной установки с «Першингом» самопроизвольно взорвался ракетный двигатель. Водитель охваченного огнем многотонного тягача в панике выехал на встречную полосу автобана и раздавил несколько автомобилей с ничего не подозревающими немцами.

В итоге президент США Рональд Рейган решил вообще отказаться от ненадежных ракет и отменил принятую еще в 1979 году программу закупки «Першингов», согласно которой в Европе должны были быть размещены 572 ракеты.

Освободившиеся средства было решено потратить на замену межконтинентальных ракет Titan II, вместо которых на боевое дежурство ставились новые ракеты MX и Minuteman.

Но Пентагон никак не мог признаться в своей слабости.

Военным был необходим какой-то отвлекающий маневр, ловкий трюк, которые бы объяснил внезапное перевооружение. Тогда и придумали программу Стратегической оборонной инициативы СОИ, которая делала все старые ракеты «ненужными».

Как?! Каким образом?!

Все очень просто, улыбались генералы, теперь мы будем воевать лазерами!

* * *

Это сейчас лазерами никого не удивишь, а в 80-е годы появление каких-то орбитальных спутников с лазерными пушками воспринималась как чистой воды фантазии подростков – не случайно с легкой руки сенатора Эдварда Кеннеди президентскую оборонную инициативу стали именовать «Звездными войнами». Сенатор даже не подозревал, насколько он был близок к истине, сравнивая планы Пентагона с голливудскими спецэффектами.

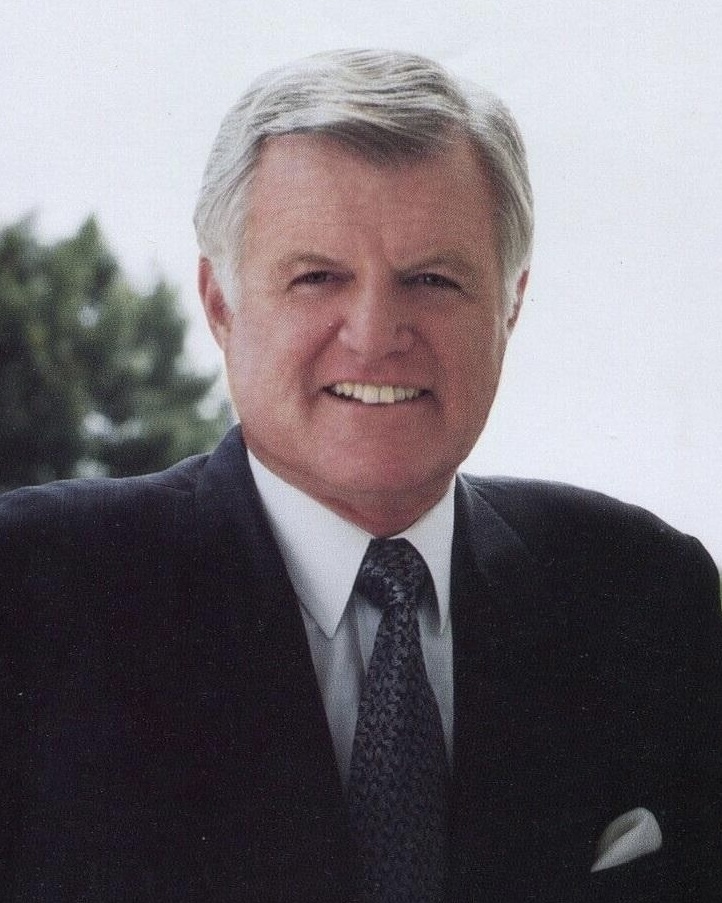

Эдвард Кеннеди. Фото: общественное достояние

Эдвард Кеннеди. Фото: общественное достояниеОтцом – основателем программы «Звездных войн» американские ученые считают физика-ядерщика Эдварда Теллера, участника «Манхэттенского проекта» по созданию атомной бомбы и одного из учеников Роберта Оппенгеймера. С середины 70-х Теллер работал советником правительства по вопросам политики в области перспективных вооружений.

Именно Теллер и привлек внимание военных к научным разработкам Ливерморской национальной физической лаборатории имени Лоуренса, где среди прочих ученых заметно выделялся Питер Хагелстайн – типичный ботан с комплексом непризнанного гения, одержимый идеей создать медицинский рентгеновский лазер и получить за это Нобелевскую премию. Ради этой цели он работал он как вол, неделями не покидая стен лаборатории – он даже спал на матрасе под своим рабочим столом.

Теллер предложил Хагелстайну сделку: боевой лазер в обмен на финансирование работ из военного бюджета.

Тот, конечно же, согласился. Создание боевого лазера представлялось ему совершенно пустяковой задачей – надо только взять источник излучения помощнее.

Правда, первый эксперимент закончился неудачно – ядерный взрыв ослепил и сжег всю аппаратуру, а для продолжения экспериментов с настоящим атомными бомбами генералам требовалось одобрение сената. А вот для удачной презентации с трибуны сената требовалось нечто большее, чем скучный научный отчет с массой никому не понятных физических терминов.

* * *

Ну раз нужна демонстрация – значит, будет вам демонстрация.

И в марте 1985 года в штате Невада прошла «Операция Гренадер» – первая демонстрация боевых возможностей лазерного оружия.

Все было задумано очень красиво. На ядерном полигоне в штате Невада взрывается термоядерная бомба – не простая, но снабженная специальным металлическим штырем из секретного сплава железа, цинка и меди, который и должен был стать источником потока рентгеновских лучей, направленных строго вверх – в атмосферу. В этот момент в воздухе будет находиться «Летающая Крепость» – бомбардировщик B-17. Только вместо бомб самолет будет нести установку «Супер-Эскалибур» – систему зеркал и неких оптических устройств для «фокусировки» рентгеновского излучения с земли.

Конечно, будь среди сенаторов ученые-физики, они бы уже тогда заподозрили обман – любому студенту физфака известно, что рентгеновские лучи проникают сквозь материалы без отражения и преломления, что делает их «фокусировку» невозможной. Но сенаторы благосклонно слушали генералов, которые обещали им «обеспечить технологическое превосходство Америки на десятилетия».

Обман вскрылся уже в 90-е годы, когда была рассекречена переписка Теллера и президента Рейгана. В одном из писем он признался в обмане и самого президента США – оказывается, Рейган тоже был не в курсе аферы с лазерами.

«Я могу признать свою вину лишь в том, – писал он, – что был чрезмерно оптимистичен в отношении Ливермора». «Группе «О» потребовалось бы еще 10 лет и миллиарды долларов, чтобы выяснить, возможно ли вообще использование лазера на таких принципах работы в военных целях».

Рональд Рейган и Эдвард Теллер. Фото: общественное достояние

Рональд Рейган и Эдвард Теллер. Фото: общественное достояние* * *

Впрочем, это был не единственный обман разработчиков программы СОИ. Точно такой же постановкой оказался и эксперимент, проведенный в июне 1984 года, в ходе которого ракета-перехватчик «Patriot», запущенная из Калифорнии, смогла попасть в баллистическую ракету Titan, запущенной с Тихого океана. Как много лет спустя признался генерал Джей Абрахамсон, который руководил реализацией программы СОИ, успех эксперимента обеспечил установленный на ракете- мишени радиопередатчик, который и навел ракету-перехватчик на цель.

«Было крайне важно, чтобы четвертый по счету запуск ракет закончился успехом, – простодушно признался генерал Абрахамсон. – Мы потеряли бы финансирование в Конгрессе, если бы не показали результат».

* * *

Вторым залогом успеха программы СОИ стало широкое привлечение частного капитала и подрядчиков к военному освоению космоса, что только усилило давление лоббистов на Конгресс – всем же хотелось осваивать военные бюджеты.

Обогатился и сам Эдвард Теллер, который еще на стадии обсуждения программы СОИ купил солидный пакет акций компании «Гелионетикс», специализирующейся в области лазерной техники. После успешного «эксперимента» в Неваде акции компании моментально выросли в цене, превратив Теллера в весьма обеспеченного человека.

Денежный дождь пролился и на американские университеты – Пентагон начал финансировать работы по созданию боевых лазеров в 21 университете США.

Также к разработке «секретного оружия» впервые стали допускать и иностранные корпорации – уже в апреле 1985 г. министр обороны США Каспар Уайнбергер призвал присоединиться к программе СОИ всех союзников по блоку НАТО, а также Японию, Австралию и Израиль.

Первыми откликнулись англичане. Вскоре три крупнейшие военно-промышленные компании Великобритании – British Aerospace, Marconi Electronic Systems и General Electric – с ходу подключились к работе по созданию лазерного, пучкового и микроволнового оружия.

Каспар Уайнбергер. Фото: общественное достояние

Каспар Уайнбергер. Фото: общественное достояниеНемецкие фирмы – Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Dornier GmbH, Daimler AG и др. – начали работы по созданию лазерных установок с химической накачкой и специальных компьютеров для управления боевыми роботами.

Уже к 1991 году исследованиями в рамках программы СОИ было занято свыше 60 зарубежных фирм и исследовательских институтов. И во многом благодаря этим военным заказам развитие лазерной техники буквально за десятилетие совершило огромный рывок.

Но вот сами опыты по созданию космических лазеров закончились фиаско – выяснилось, что создать оружие по рецептам Теллера и Хагелстайна невозможно. Светоотражающий слой зеркал из-за высоких перепадов температур в космосе быстро деградирует, и система зеркал, наводящих луч на цель, сама сгорает под воздействие лазерного луча.

Уже в начале 90-х все лазерные прожекты были тихо закрыты, а от программы СОИ осталось лишь один единственный пункт – создание сети радаров ПРО на границах России.

* * *

Высокотехнологичный обман практиковали и по нашу сторону «железного занавеса». Правда, обманывать старались не столько своих, сколько потенциального противника.

Яркий пример: история первой советской боевой орбитальной станции.

Еще в 1964 году Министерство обороны СССР выдало заказ ЦНИИ «Комета» и НПО Машиностроения (бывшее ОКБ-52 академика Владимира Челомея) на проектирование орбитальной пилотируемой станции «Алмаз».

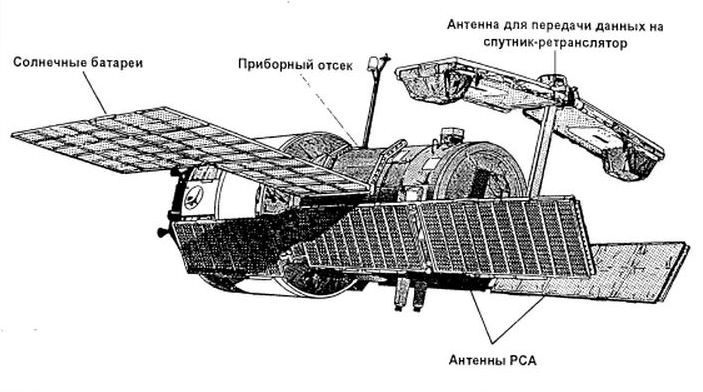

Станция «Алмаз». Фото: Pulux11/Wikipedia

Станция «Алмаз». Фото: Pulux11/WikipediaКонструкторы Челомея довольно быстро справились с задачей, создав настоящий космический дредноут.

Заокеанский вероятный противник не мог создать нечто подобное даже в далекой перспективе. Размеры станции даже сейчас внушают уважение – 100 кубометров жилого объема, длина – 13 метров, диаметр – 4 метра, солнечные батареи занимали площадь в 52 кв. м. Расчетное время работы – до двух лет.

Постоянный экипаж станции «Алмаз» должен был составлять 2–3 космонавта, еще 3 могли находиться в пристыкованном космическом транспортном корабле.

Сначала «Алмаз» создавалась как космический наблюдательный пункт. Для этого для будущих космонавтов создавался мощный космический бинокль (телескоп-фотоаппарат «Агат-1»), через который можно было рассматривать территорию вероятного противника как в инфракрасном, так и видимом диапазонах. Если космонавт обнаруживал что-либо интересное, он должен был подать сигнал на длиннофокусные фотоаппараты, которые начинали в быстром темпе снимать интересующие объекты. Фотопленку можно было проявить прямо на «Алмазе», но можно было переправить на Землю с помощью одного из спускаемых аппаратов.

– В Генштабе и Главном разведывательном управлении поражались, какая четкость и детализация была на этих снимках, – вспоминал конструктор Владимир Поляченко. – К примеру, космонавты Попович и Артюхин фиксировали реальные ракетные базы в Америке. Там все можно было рассмотреть: тип техники, готовность ее к боевому применению. Разве что номера на автомобилях были недоступны.

Также военные поставили перед конструкторами задачу обеспечить станцию вооружением – чтобы уничтожать вражеские спутники.

Так на станции появился аппарат «Щит-1» – модифицированная для стрельбы в вакууме авиационная пушка Нудельмана-Рихтера НР-23, которую обычно ставили на самолеты-истребители.

Пушка Нудельмана-Рихтера НР-23. Фото: Varga Attila/Wikipedia

Пушка Нудельмана-Рихтера НР-23. Фото: Varga Attila/Wikipedia– Я присутствовал на наземных испытаниях пушки: это страшный грохот, мощная автоматическая очередь, – вспоминал Владимир Поляченко. – Мы опасались, что стрельба в космосе повлияет на психику космонавтов. Потому команда «огонь» была дана только после того, как экипаж покинул станцию.

Тогда же выяснилось, что стрелять по спутникам не так-то просто – отдача от первого же выстрела моментально разворачивала станцию и закручивала е вокруг своей оси. В итоге приходилось тратить много времени и топлива на возвращение станции в привычное положение.

Кроме того, требовалось много времени на сближение с вражескими спутниками, чтобы рассмотреть его в прицел.

Но советскому руководству конструкторы доложили, что с задачей справились – в самом деле, пусть одним выстрелом, но «Алмаз» был способен поразить цель. Единственным выстрелом. В теории.

* * *

Первый «Алмаз» был запущен в апреле 1973 года – как станция «Салют-2». Но на 13-е сутки полета произошла внезапная разгерметизация отсеков станции. Эксплуатировать станцию в пилотируемом режиме оказалось невозможно. И «Алмаз» свели с орбиты.

«Алмаз-2» была выведена на орбиту 25 июня 1974 года и получила название «Салют-3». Станция проработала на орбите 213 суток, тринадцать из которых там работали космонавты: командир Павел Попович и бортинженер Юрий Артюхин.

Зато на станции «Алмаз-3», запущенной на орбиту 22 июня 1976 года, побывало 2 экспедиции. Первый экипаж – Борис Волынов и Виталий Жолобов проработали 49 суток. Второй – Виктор Горбатко и Юрий Глазков – 16 суток.

* * *

Также специально для «Алмаза» была разработана под руководством Владимира Челомея и первая в мире система противокосмической обороны на базе маневрирующих спутников, оснащенных головками самонаведения. Система получила название ИС-1 («Истребитель спутников»). Конструкция была предельно простой: боеголовка весом в полторы тонны подлетала к цели и взрывалась, уничтожая любую космическую технику в радиусе километра. Правда, потом выяснилось, что после взрыва этот район космоса надо было бы закрывать для полетов на пару столетий, пока все обломки не упадут на землю.

Кстати, прецеденты гибели спутников от чужих обломков уже случались – например, несколько лет назад обломками взорванного американцами спутника-мишени был случайно уничтожен российский спутник «Экспресс АМ-11», обеспечивавший телеэфир на Дальний Восток.

Но запланированная космическая экспансия в виде двух орбитальных станций – военного «Алмаза» и гражданского «Союза» – оказалась слишком масштабной для экономики Советского Союза, изнемогающей в холодной войне. А тут еще многие вложения потребовались в Олимпиаду-80. Так что в 1978 году проект «Алмаза – 4» был временно закрыт.

* * *

После Олимпиады военные сразу же вернулись к разработке военного оружия.

18 июня 1982 года в СССР прошли учения советских ядерных сил, названных па Западе «семичасовой ядерной войной». В этот день на протяжении 7 часов были запущены две межконтинентальных ракеты шахтного базирования, ракета средней дальности с колесной пусковой платформы и баллистическая ракета с подводной лодки. Все ракеты были успешно перехвачены силами ПВО. Кроме того, две ракеты-перехватчика поразили на околоземной орбите два спутника-мишени, имитирующие спутники США.

В целом, учения прошли успешно, хотя и не все задачи были выполнены. Например, не удалось перехватить спутники-мишени, хотя все подразделения успешно отчитались о выполнении боевых задач.

В июле 1987 года на орбиту был выведен новый беспилотный вариант станции «Алмаз» – под названием «Космос-1870». Спутник был сугубо разведывательным, но при его запуске присутствовали многие разработчики ракетного ядерного оружия – американцев должно было сложиться впечатление, что этот огромный беспилотник несет ядерные боеголовки, нацеленные на США.

«Космос-1870». Фото: CC-ZERO

«Космос-1870». Фото: CC-ZEROВ итоге переговоры о сокращении всех видов ядерного оружия прошли как по маслу.

* * *

В ноябре 1988 года на орбите оказался улучшенный вариант «Алмаза» – космический челнок «Буран», который изначально разрабатывался как платформа для лазерной орбитальной установки «Скиф».

Сам лазер создавался филиалом Института атомной энергии им. И.В.Курчатова.

И с самого начала конструкторы «Скифа» столкнулись с множеством проблем.

Прежде всего, вновь возникла проблема отдачи: исходящая от лазера при его работе струя раскаленного газа давала такой реактивный импульс, что космическая станция с лазером надолго теряла ориентацию в пространстве.

В итоге была создан целый институт для разработки компенсационного механизма выхлопа газа.

Серьезные трудности возникли при создании системы энергоснабжения лазера - на земле часто случались взрывы опытных энергетических установок.

В итоге незадолго до объявленного старта стало понятно, что орбитальную лазерную пушку создать невозможно – по крайней мере, на том этапе развития технологий.

И опять же для обмана супостата в космос было решено запустить макет лазера «Скиф-Д1», который как бы и стрелял лучами, но не по-настоящему.

Старт системы «Энергия-Скиф-ДМ» состоялся 15 мая 1987 года. Но из-за ошибки компьютерных систем платформа «Скиф-ДМ» не вышла на заданную орбиту и упала в Тихий океан. Несмотря на это, ТАСС опубликовало сообщение об удачных испытаниях «новой мощной универсальной ракеты-носителя «Энергия», которая вывела в расчетную точку околоземной орбиты габаритно-весовой макет спутника». Затем габаритно-весовой макет успешно приводнился в акватории Тихого океана.

Макет спутника-демонстратора «Скиф-Д». Фото: Vsatinet/Wikipedia

Макет спутника-демонстратора «Скиф-Д». Фото: Vsatinet/WikipediaЗатем запустили «Буран» – но уже без макета платформы «Скиф-ДМ».

К сожалению, это был первый и последний полет нашего советского космического «челнока».

* * *

Новый старт космической гонке вооружений дали сами США – еще в 2001 году, когда американцы вышли из договора по ПРО и объявили, что собираются строить национальную систему космической безопасности. Основой же этой системы стал беспилотный орбитальный истребитель спутников Х-37В от компании Boeing, который уже принят на вооркленние.

Также было анонсировано появление орбитального лазера от корпорации Northrop Grumman и сети миниатюрных спутников-таранов «Стрелы бога» – вольфрамовых стрел, которые будут уничтожать разведывательные и коммуникационные спутники вероятного противника.

Ответ американцам дали китайцы – в 2007 году, когда новая баллистическая ракета китайских ВВС Народной освободительной армии Китая вывела на орбиту экспериментальный спутник-перехватчик, который уничтожил старый китайский спутник «Фэн Юнь-1С», который до этого 8 лет верой и правдой служил своей родине, передавая на Землю изображения циклонов, муссонов и прочих грозовых фронтов.

Американцы немедленно ответили: в феврале 2008 года ракета SM-3 уничтожила на орбите старый американский спутник «USA-193».

Наконец, в 2021 году и Россия присоединилась к клубу держав, устраения ради расстреливающих ракетами свои старыу спутники. Ракетой А-235 (или «Нудоль») был поражен вышедший из строя российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

* * *

Почему же вдруг именно сейчас Белый дом вновь решил выступить с миротворческими заявлениями, одновременно обличая Россию о планах размещения в космосе космических аппаратов с ядерными зарядами.

Все просто – политика.

Сначала Вашингтон последовательно уничтожает международную правовую систему контроля над вооружениями, потому что международное право мешает обогащаться оружейным корпорациям. Но затем, как раз под президентские выборы, в Белом доме предлагают подписать ничего не значащую на деле декларацию, призванную показать активность Байдена на мировой арене.

Кроме того, после успеха российского гиперзвука американцы боятся окончательно проиграть и космическую гонку – тем более, что Россия уже заявила о планах создания нового космического двигателя на ядерной тяге. Вот понемногу Белый дом и прикидывает, как бы остановить наши эксперименты.

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, что РФ стремится к запрету любого вооружения в космосе, а не только ядерного. Но к такому серьёзному разговору не готовы сами США. Ведь в таком случае, придется прекращать эксперименты с беспилотными «челноками».

Но вот размещать ядерное оружие на орбите – это не наш метод. В принципе, не наш.

Хотя, казалось бы, это самый беспроигрышный аргумент в ядерной политике сдерживания: против ядерных боеголовок, парящих всего в трёх сотнях километров над головой, у противника нет и не будет никаких аргументов. Невозможно ни засечь запуск орбитальных боеголовок, ни как-либо перехватить их. Проблема в другом: эта улица с двусторонним движением. И стоит только начать угрожать бомбами из космоса, как такое же оружие появится и у наших врагов.

Другая проблема: обслуживание орбитальных ядерных бомб, и, что куда более важно, их утилизация после завершения срока службы. Повесить такой ядерный заряд на орбиту – легко, а вот снять его оттуда в целости и сохранности – практически недостижимая задача.

Да и зачем уничтожать вражеские спутники, засоряя орбиты облаками опасных обломков: если их можно просто выключить – и как показала практика, когда в ходе нашего наступления на Харьков был отключены все американские спутники Starlink, находившиеся над Украиной, такие средства в арсенале России есть.