Турецкий Изник – бывшая византийская Никея – ныне представляет собой маленький сонный городок в провинции Бурса, построенный прямо на поросших травой и кустарником руинах средневековой крепости. От роскошного императорского дворца, ставшего для Византийской империи символом объединения христиан всего мира, – местом проведения Первого Вселенского Собора собора в истории церкви, – не осталось и следа, как и от былой славы античного мегаполиса, который по своему великолепию мог сравниться разве что с самим Константинополем.

Сегодня трудно представить и атмосферу тех дней, когда вся Никея забурлила, погрузившись в бесконечные богословские споры, когда не только в храмах и прохладных залах дворцов рассуждали о будущем церкви, но и в самых бедных кварталах, в термах, в театре, на рыбном рынке и в конторах ростовщиков на форуме. Даже на ипподроме букмекеры принимали ставки – но не на лошадей, а на то, какой Христос одержит верх: сотворённый иди рождённый?

Известный богослов Григорий Нисский, побывавший в Никее, с раздражением писал, что наступили дни всеобщего сумасшествия:

– Ты спросишь о волах, а он любомудрствует тебе о Рождённом и Нерождённом. Хочешь узнать о цене хлеба, а он отвечает тебе, что Отец больше, а Сын у Него под рукой; если скажешь, что пригодна баня, решительно говорит, что Сын из ничего. Не знаю, как надлежит назвать это зло – бредом или сумасшествием и такой повальною болезнью, которая производит помешательство в рассудке…

Григорий Нисский. Фото: общественное достояние

Григорий Нисский. Фото: общественное достояниеСпор, между тем, касался самых основ церковного устройства.

* * *

Первая массовая расправа над христианами в Риме произошла приблизительно в 50 году от Р.Х. Как писал Светоний, в тот год император Клавдий «изгнал из города иудеев, постоянно волнуемых Христом».

То есть, всего за два 2–3 три десятилетия после проповеди и Воскресения Христа христианская община не только появилась в столице империи, где процветали десятки самых разнообразных экзотических культов с Востока, начиная с митраизма м зороастризма, но и настолько окрепла, что её растущее влияние всерьез испугало власти империи. Впрочем, это и не удивительно: тогда в Риме насчитывалось более 200 тысяч безработных плебеев, существовавших лишь за счёт бесплатных раздач зерна. Ещё больше было бедных ремесленников, подмастерьев, нищих учителей, чернорабочих, бывших солдат и либертинов-вольноотпущенников, и все эти сотни тысяч людей жадно ловили каждое слово проповедников о скором установлении нового и справедливого Царства Небесного.

С тех пор гонения на христиан только нарастали.

В 64 году от Р.Х. по приказу императора Нерона было схвачено «великое множество» христиан, которых обвинили в поджоге города. Тацит писал: «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения…»

Особую значимость расправе придали и казнь двух апостолов – Петра и Павла. Император-философ Марк Аврелий, которого европейские гуманисты XIX века поспешили объявить «святым язычником», среди современников считался величайшим ненавистником христианства. Во времена его правления проповедников Евангелия десятками и сотнями бросали на растерзание диким зверям, как это произошло, например, в 177 году в городе Лионе, тогдашней столице Галлии, где всех священников местной христианской общины после многодневных пыток бросили на арену цирка на съедение львам.

* * *

А потом наступил III век – эпоха христианской революции. Только вообразите себе: в империи – экономический подъем, придворные риторы славят наступление нового «золотого века», столичные аристократы соревнуются в роскоши нарядов… И вдруг в самых разных городах появляются сотни христианских кружков, куда бегут юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет, – и это не просто какие-то молодые люди, но дети высшего сословия римской аристократии.

Христианство из учения нищих отщепенцев и угрюмых фанатиков вдруг превращается в модную религию продвинутой городской молодёжи.

Это был первый в истории нашей эры бунт нового поколения против затхлого мещанства отцов, считавших, что на свете нет ничего более важного, чем светские увеселения и скачки на арене Большого цирка.

«Всю свою жизнь праздная и ленивая публика проводит за вином и игрой в кости, в вертепах, увеселениях и на зрелищах, – язвительно писал Аммиан Марцеллин. – Великий цирк является для них и храмом, и жилищем, и местом собраний, и высшей целью всех их желаний… Безделие так въелось здесь в нравы, что лишь только забрезжит желанный день конских ристаний, как все спешат чуть ли не наперегонки с самими колесницами…»

Именно против такого образа жизни и выступала римская «золотая молодежь». Молодые аристократы сбрасывали в грязь дорогую одежду, демонстративно стригли волосы и сбривали бороды – тогда длинные волосы и бороды считались признаком консервативных язычников. Потребительской философии старшего поколения они

предпочитали вольную бедность и христианское братство. Точно так же и дети русских дворян вдруг пошли «делать революцию», а в конце 60-х отпрыски сытых буржуа строили баррикады в Париже и Лондоне.

Изменение качественного состава христиан можно проследить по житиям ранних христианских святых, среди которых стали попадаться представители детей аристократии. К примеру, в Риме приняли крещение знатные патриции Прим и Фелициан, городской трибун Маркелл и даже актёр Генезий – любимец всех столичных матрон. И они добровольно пошли на мучительную смерть, не предав Христа даже под угрозой пыток и казни. Также в Риме прославились и святая Анастасия Хрисогон – дочь знатных патрициев, собиравшая милостыню для помощи узникам-христианам, и святая Соттерия, происходившая из древнего патрицианского рода, «дочь магистратов и консулов».

В Антиохии гремела слава святой Маргариты – единственной дочери знатного языческого жреца, которая отказалась выйти замуж за наместника провинции и ушла из дома, поселившись в землянке, вырытой прямо на пастбище. Рядом с ней жила Иерия, дочь римского сенатора, ставшая монахиней в первом женском монастыре.

Мученичество святых Прима и Фелициана. Фото: общественное достояние

Мученичество святых Прима и Фелициана. Фото: общественное достояниеВластные элиты пребывали в растерянности, не зная, как «переварить» молодёжный христианский бунт, и ответом властей стали небывалые по своей жестокости репрессии. Диоклетиан даже подписал указ, предписывающий разрушать любое здание, в котором найдут Библию. Священное писание полагалось сжечь, а хозяев дома – казнить или обратить в рабство.

Но чем больше раскручивался маховик насилия, тем сильнее христианские идеи проникали в саму римскую армию.

Так: в начале IV века мученическую смерть приняли центурион легиона Траяна святой Маркелл Африканский, командир римской армии в Галлии трибун святой Ферреол Вьенский, а также легат Фиванского легиона святой Морис, – причём, вместе с легатом было казнено и более 6 тысяч легионеров, отказавшихся убивать христиан.

Даже в Никомедии – в самой резиденции императора Диоклетиана! – появилась подпольная община христиан. Знаковым событием стала расправа над легатом святым Георгием Каппадокийцем – командиром отряда телохранителей Диоклетиана, который ныне известен как святой великомученик Георгий Победоносец, небесный покровитель Москвы.

* * *

Де-юре победу «христианской революции» IV века зафиксировал «Миланский эдикт» от 313 года от Р.Х., в котором новый император Константин Великий провозгласил свободу совести: «Руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение: никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая, по его мнению, ему подходит...»

Но путь самого равноапостольного императора к Христу был не так прост, как это представлялось в византийской исторической традиции.

Гай Флавий Валерий Константин был внебрачным сыном вице-императора Констанция Хлора и некой Елены, дочери безвестного трактирщика из городка Наисса на территории нынешней Сербии. Отец признал бастарда, и Константин вырос как настоящий принц того времени – заложником при императорском дворе в Никомедии.

Когда же его отец Констанций Хлор, правивший в Британии, оказался при смерти, Константин бежал из дворца, и, как писал историк Лактанций, «с невероятной быстротой прибыл он к уже угасающему отцу, который, препоручив его солдатам, передал ему из своих рук власть».

Константину в этот момент было всего 20 лет, и он стал самым молодым цезарем на троне империи. Для сравнения: его отец был провозглашён цезарем в 55 лет. Другой его соправитель Галерий получил власть в 63 года.

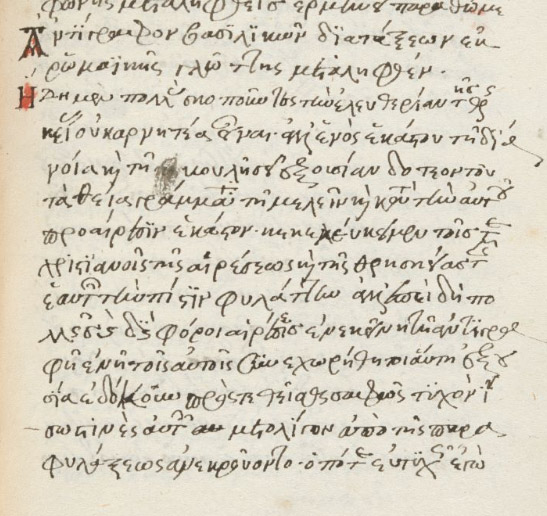

«Миланский эдикт». Фото: общественное достояние

«Миланский эдикт». Фото: общественное достояниеМолодой Константин лихо развернул империю в духе своего бунтарского поколения, перетянув на свою сторону всех христиан империи.

Но римляне – вернее, старая родовая аристократия – презирала презирали молодого императора-выскочку. Простой же народ боялся свирепого и подозрительного характера нового цезаря. Горожане шёпотом рассказывали друг другу истории, как Константин, поверив ложным наветам, велел казнить вторую жену Фаусту и своего 10-летнего сына Криспа.

Впрочем, неприязнь была взаимной. Константину точно так же не нравился Рим – это хаотичное нагромождение ветхих дворцов и убогих лачуг, постоянный запах пота и нечистот. А еще больше ему не нравились сами римляне – и лицемерные вельможи, и жадные плебеи. В итоге он уже через три месяца сбежал из Рима в Медиолан – то есть, в нынешний Милан, а затем и вовсе основал новую столицу –- на месте греческого городка Byzantium, что стоял неподалеку от любимой Никомедии, где Константин и вырос.

Расположение города имело огромное символическое значение: Константин словно порывал с деградирующим Римом и разворачивал империи в сторону прогрессивного Востока, откуда исходил свет не только новой религии, но и эллинистической цивилизации и просвещения.

Но куда более трудным делом, нежели строительство второго Рима, оказалось возведение фундамента христианства как новой государственной религии.

* * *

Из эпохи гонений, продолжавшихся почти три века, христианская церковь вышла раздираемая многочисленными расколами и ересями.

Так, самую многочисленную Африканскую церковь сотрясал Донатистский раскол, когда часть епископов выступала против слишком снисходительного, как ему им представлялось, отношения церкви к возвращению в сан тех священников, кто в годы гонений отрекся отрёкся от веры.

Расплодились и «лжепророки» всех мастей. Епископ Епифаний Кипрский насчитывал более 60 ересей, а его современник Филастрий – 156.

К примеру, во Фракии действовал некий Монтан, объявивший себя «новым апостолом», на которого сошёл Святой Дух. Новоявленного «мессию» всюду сопровождала толпа возбуждённых поклонников, кричащих о скором конце света. Последние дни до Страшного суда отсчитывали и «манихеи» – поклонники пророка Манеса, который без лишней скромности объявил себя потомком Заратуштры и вторым воплощением Христа.

* * *

Самым же заметным ересиархом эпохи был Арий, священник из египетской Александрии, с именем которого было связано целое направление христианства – арианская ересь.

О жизни этого человека, оказавшего самое радикальное влияние на развитие церкви, известно очень мало. Родился он где-то в Сирии, еще ещё подростком Арий принял веру и стал приближённым епископа города Ликополь – непримиримого врага всех «отрёкшихся» христиан.

Затем Арий, которому едва исполнилось 30 лет, перебрался в Египетскую Александрию, где он стал настоятелем храма и открыл миссионерскую школу.

Арий. Фото: общественное достояние

Арий. Фото: общественное достояниеАлександрия в те годы была настоящим мегаполисом античного мира и крупнейшим морским портом империи. И большая часть жителей Александрии были простыми работягами – матросами, грузчиками, плотниками на верфях, рыбаками.

И специально для своей паствы Арий придумал «упрощённую версию» христианства, согласно которой Христос был рождён от Бога обычным человеком, но потом – пройдя через крестные испытания и Воскресение – сам стал Богом. Такая религия была понятна всем вчерашним язычникам, которые не могли или не хотели вникать в богословские споры о догматах веры.

Для полноты эффекта Арий даже сочинил поэму «Талия», где его доктрина четко и, как бы мы сейчас сказали, «вирусно» излагалась в стихах, которые легко было заучить наизусть даже со слуха.

И хотя миссионерская деятельность Ария быстро набирала обороты, росло и недовольство отцов церкви: такая упрощённая концепция ставила под сомнение саму основу евангельского учения. Ведь, если Христос, как и все прочие люди, имел такую же тварную природу, как и весь мир, то он никак не мог считаться единосущным и равным Творцу, а был как бы «младшим богом» – примерно как Геркулес по отношению к Юпитеру. Поэтому, как замечали отцы церкви, арианская ересь по сути была настоящим язычеством, замаскированным под христианство.

* * *

Новый епископ Александрии по имени Александр созвал Поместный собор, осудивший Ария, но гонения только прибавили Арию популярности – в особенности, среди городской черни, любивших повторять стихотворные слоганы из «Талии» с ощущением, что в них-то и есть истинная премудрость.

Кроме того, на сторону опального пресвитера встала как минимум добрая треть александрийского клира, а также многие церкви Египта, Сирии и Малой Азии.

Нашлись у Ария и влиятельные покровители – например, епископ Евсевий Никомедийский, имевший огромное влияние на императорский двор.

Всего же в партии Евсевия, как писал историк Филосторгий, состояло 22 епископов епископа восточных городов, которые очень негодовали, когда их называли поклонниками учения Ария.

«Мы и не думали быть последователями Ария, – говорили они. – Как мы, епископы, да последуем за пресвитером? Мы испытали и исследовали веру Ария и его приняли в своё общение, а не сами к нему присоединились».

* * *

Император Константин был очень недоволен возникшим спором из-за вопросов, которые, как считал сам император, были абсолютны непостижимы человеческому разумению. Поэтому, желая погасить совершенно ненужный конфликт, он отправил Арию и епископу Александру примирительное письмо: «Да будет у вас одна вера, одно понятие о Существе Всеблагом. А что касается до вопросов маловажных, рассмотрение которых приводит вас не к одинаковому мнению, то эти несогласные мнения должны оставаться в вашем уме и храниться в тайнике души».

Император Константин направил с этим посланием епископа Осия из Кордовы, который из Александрии вернулся ни с чем: враждующие партии отказывались идти на примирение. Так возникла идея созвать собор епископов со всех концов империи и сопредельных государств, иными словами – Вселенский собор, чтобы сообща решить богословский вопрос, способный потрясти сами основы Церкви.

И, как отметил протопресвитер Александр Шмеман, «Константин захотел сделать собор символом и увенчанием и своей победы, и нового положения Церкви в империи». Именно поэтому собор намечено было решено созвать в 325 году - к юбилею 20-летнего правления Константина.

Местом же проведения собора выбрали Никею – летнюю резиденцию императора.

Конечно, более символично было бы провести собор в Константинополе, но в то время будущая столица империи представляла гигантскую стройплощадку, наводнённую рабами и рабочими-вольноотпущенниками.

* * *

Источники называют различную численность участников собора. Принятое же ныне число делегатов в 318 епископов называли Иларий Пиктавийский, Василий Великий и Афанасий Великий. Учитывая, что в то время в пределах империи насчитывалось около 1 800 епископских кафедр (причем, около 800 – в густонаселенной в те годы Африке), то, получается, на соборе присутствовало около 6-й части вселенского епископата.

Кстати, судя по сохранившимся спискам делегатов, на соборе не было и святого Николая, епископа города Миры, что в провинции Ликия, – пожалуй, самого знаменитого святителя эпохи. Хотя много веков спустя в церкви и возникла легенда, что именно святитель Николай Чудотворец, услышав богохульные речи Ария на соборе, якобы не сдержался и ударил пресвитера по щеке, за что тут же был запрещен в священнослужении. Однако вскоре святым отцам было откровение, что святитель поступил так по истинной ревности о правде Божией, после чего Николай был немедленно оправдан и возведен в прежнее свое достоинство.

Зато на соборе были делегаты от территорий, не входивших в состав империи. Например, епископ Стратофил из Питиунта на Кавказе, Феофил Готский из Боспорского царства, делегаты из Скифии, Армении и Персии.

Открыл собор сам император, который тогда, формально оставаясь язычником, носил титул Pontifex Maximus – то есть, был главой всех жреческих коллегий империи. А потому и назначил сам себя председателем богословского собрания.

Евсевий Кесарийский так описал открытие: «Собор сначала соблюдал безмолвие и ожидал прибытия василевса. Вот наконец вошел вошёл кто-то один, потом другой и третий из приближенных приближённых василевса, входили затем и другие, но не из обыкновенных гоплитов и дорифоров, а из верных его друзей. Когда же подан был знак, которым обыкновенно возвещалось прибытие василевса, и все встали, вошёл и сам он и выступил на середину собрания. То был будто ангел Божий, которого порфира сияла огненными лучами и украшалась переливающимся блеском золота и драгоценных камней… Он превосходил окружавших… и высотой роста, и красотой вида, и величественной стройностью тела… Дойдя до начала рядов, он сперва остановился на середине, когда же поставили перед ним небольшое, сделанное из золота кресло, сел, но не прежде, как подали ему знак епископы».

Евсевий Кесарийский. Фото: общественное достояние

Евсевий Кесарийский. Фото: общественное достояниеПри виде императора многочисленная поддержка Ария словно растворилась в воздухе – большая часть арианствующих епископов не только публично отказалась от своих заблуждений, но и отвергли отвергла проект Символа веры (то есть, перечня основных догматов христианской церкви), составоленный Евсевием Никомидийским. Более того, свой проект отверг и сам епископ Евсевий.

В качестве Символа веры был принят другой список догматов, составленный другим Евсевием – епископом Кесарийским.

Лишь сам Арий и его земляки – Феон Мармарикский и Секунд Птолемаидский – отказались подписать составленный собором Символ веры. И все трое тут же были отлучены от церкви и отправлены в ссылку в Иллирию – провинцию на Дунае.

Дальнейшая его судьба печальна. Прожив 10 лет в ссылке, Арий в конце концов, получил разрешение от императора вернуться в Константинополь, где он, судя по всему, был отравлен. Впрочем, современники Ария утверждали, что обстоятельства его смерти в общественном туалете были своего рода наказанием за ересь.

Сократ Схоласт писал: «Тогда была суббота, и Арий ожидал собраться с церковью на следующий день, но божественное возмездие настигло его дерзкие преступления. Выйдя из императорского дворца в сопровождении толпы евсевианских приверженцев, похожих на охрану, он гордо прошествовал по центру города, привлекая внимание всего народа. Когда он приблизился к месту, называемому Форум Константина, где воздвигнута порфировая колонна, Арием овладел ужас, вызванный угрызениями совести, а вместе с ужасом – сильное расслабление кишечника: поэтому он спросил, нет ли поблизости удобного места, и, получив направление к задней части Форума Константина, поспешил туда. Вскоре после этого на него снизошла слабость, и вместе с опорожнением его кишечник выпячивался, за чем последовало обильное кровотечение и опущение тонкого кишечника: более того, части его селезенки и печени были оторваны вместе с кровоизлиянием, так что он почти сразу умер. Сцена этой катастрофы до сих пор видна в Константинополе, как я уже сказал, за руинами колоннады: и люди, идущие, указывая пальцем на это место, хранят вечную память об этом необычном виде смерти...»

* * *

Но смерть Ария мало что изменила, и победить арианство оказалось не так просто.

В конце концов, если Символ веры можно принять простым голосованием, то голосованием его можно изменить или вовсе принять другой.

И партия Евсевия Никомедийского продолжила скрытую борьбу, – причём, не столько против самого догмата единобожия, сколько против духовенства из «Никейской партии».

Главным же козырем ариан стало положение «придворной партии», обретённое после того, как в 337 году Евсевий Никомедийский крестил самого Константина Великого.

Арианами стали и дети императора, но самым ревностным поборником арианской ереси стал император Валент, занявший престол в 364 году.

Профессор Василий Болотов писал: «Церковная политика Валента имела целью объединить Восток под гегемонией ариан. Партии, не имевшие общения с арианами, подвергались преследованию. Сам Валент старался личным влиянием действовать в интересах ариан. Нередко он, прибыв в какой-то город, ставил епископу альтернативу: общение с арианами или изгнание… Таким образом, он давил на отдельные единицы, которые одна за другой или изменяли делу никейской веры, или были устраняемы».

В итоге уже к середине IV века ариане праздновали полную победу над разгромленной партией «никейцев». В восточной части Римской империи остался всего лишь один один-единственный неарианский епископ – Афанасий Великий из Александрии, которого пять раз подряд изгоняли из города, ложно обвиняя его в различных преступлениях.

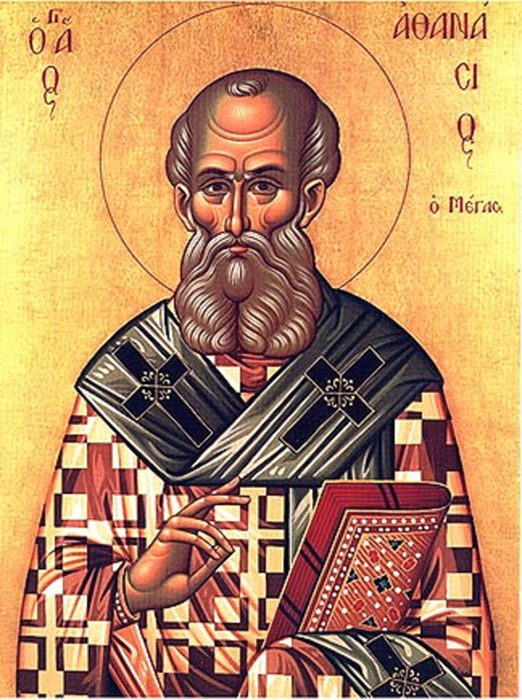

Афанасий Великий. Фото: общественное достояние

Афанасий Великий. Фото: общественное достояниеНо тут на пути гегемонии ариан встало одно, но весьма существенное препятствие, – старый консервативный Рим.

* * *

Конечно, это был уже не тот великолепный мегаполис эпохи Августа Октавиана или Марка Аврелия. Из-за нескольких эпидемий чумы количество жителей сократилось до 200 – 300 тысяч человек, и многие городские кварталы превратились в руины, поросшие бурьяном и сорняками. Но христианский энтузиазм восточных провинций никак не коснулся медленно умирающего Рима. В середине IV века здесь было всего семь церквей, причем причём пять из них располагались за городской чертой. Только Латеранская базилика - резиденция Римского епископа, да церковь Святого Креста Иерусалимского находилась находились внутри городских стен, а вот в центре Рима по-прежнему стояли языческие храмы. И практически все горожане – от знатных сенаторов до нищих плебеев – были убеждёнными язычниками, которые видели в новой религии лишь угрозу традиционному миропорядку.

Первая попытка языческого реванша была связана с именем императора Флавия Клавдия Юлиана, который вошел вошёл в историю под именем «Отступник».

Вообще-то, Юлиан был арианином – с самого раннего детства, он, оставшись круглым сиротой, воспитывался во дворце своего двоюродного брата, императора Констанция II, окруженный окружённый арианскими священниками. Мальчик получил блестящее образование, – в том числе Юлиан даже смог тайком прослушать курс лекций знаменитого языческого ритора Либания (для этого принц нанял человека, которому поручил записывать слова Либания, а потом изучал конспекты).

И вот, став полновластным хозяином империи, Юлиан провозгласил политику религиозной терпимости, а сам стал последовательно восстанавливать языческие государственные культы в «новой очищенной форме эллинизма», за что, собственно, христиане и назвали его «Отступником». История отпустила ему мало времени: через два с половиной года правления, в июне 363 года, он был смертельно ранен дротиком в ходе войны с персами.

Юлиан Отступник. Фото: LPLT/Wikipedia

Юлиан Отступник. Фото: LPLT/WikipediaЕго наследник - император Валентиниан - также старался быть терпимым к религиозным спорам. Но ровно до того момента, когда Валентиниан осознал, что арианские епископы проводят политическую линию установления гегемонии Константинополя над Римом. То есть, фактически являются агентами влияния его конкурента и соправителя – императора Валента.

Поэтому Валентиниан – в противовес арианам – и стал поддерживать немногочисленных сторонников «никейской партии». В первую очередь, богословов так называемой Каппадокийской школы (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский), которые смогли создать идеально стройную формулу Божественной Троицы: Бог един в трех равночестных лицах-ипостасях. Но, главное, смогли понятно и убедительно объяснить, разницу между терминами «сущность» и «ипостась».

Главным же протеже императора стал епископ Амвросий Медиоланский – человек, который в итоге смог победить и язычников в Риме, и ариан в Константинополе,

Весной 381 года в Константинополе прошел прошёл Второй Вселенский собор, на котором были окончательно сформулированы слова Никео-Цареградского Символа веры, который и сегодня практически в неизменном виде употребляется как в православии, так и у католиков.