Сергей Шинкевич. Фото: Юрия Крапивина / psmb.ru

Сергей Шинкевич. Фото: Юрия Крапивина / psmb.ru– Я прекрасно помню этот период горбачёвского правления. Идея сама по себе была неплохая: народ спивался со страшной силой, и нужно было с этим что-то делать. Но в том виде, в каком это происходило, это было бессмысленно. Государство должно вмешиваться в эту ситуацию, и ограничительные меры нужны, но должен быть трезвенный подход. Во время антиалкогольных кампаний начались дикие перекосы: вырубили в Крыму виноградники хороших сортов, началось массовое употребление всякого рода суррогатов. – Способствовали ли эти кампании решению проблемы хотя бы отчасти? – Едва ли. Вообще, введение сухого закона никогда не приводило к хорошим результатам. В США была аналогичная ситуация, виски пили, как компот, как чай или кофе, но проведение подобной акции породило только злоупотребления, мафию, нелегальный алкоголь сомнительного качества и самогоноварение. В России в 1914 году, после того как мы вступили в Первую мировую войну, тоже стали вводиться такие ограничения, но положительного результата не было. Так и в советское время кроме вреда – дикие очереди за алкоголем, талоны, спекуляции – эти акции ничего не дали. – То есть государство не должно участвовать в решении этой проблемы? – Нет, должно, конечно. Я ещё раз подчеркиваю, что ограничительные меры нужны, но в разумных пределах. И в России они организуются государством даже сейчас: алкоголь не продаётся рядом с учебными заведениями, больницами, всё лицензировано, существуют акцизные марки, ограничение времени продажи алкоголя и т. д. Важно, что государство пропагандирует здоровый образ жизни, насколько это возможно. Не бессмысленным оказался запрет распивать в общественных местах, он действует сейчас. И это неплохо. И самое главное – сейчас внимательно следят за качеством алкоголя, чего никак нельзя было сказать о содержании винных магазинов в советское время. Но проблема на самом деле в том, что изменить эту ситуацию в корне государство всё-таки не может. – Что же может? – Надо зайти немного в глубь вопроса. Алкоголизм, как и наркомания, как и любая химическая зависимость, – это вершина айсберга. Алкоголизм – не болезнь, а симптом глубоких духовных и душевных проблем, поэтому его самого по себе лечить бесполезно. Медицина тут бессильна: она может снять симптомы, привести алкоголиков в чувство, но дальше ничего по существу дела может не измениться. – В чём же проблема? – Есть крупные специалисты по химическим зависимостям (Теренс Т. Горский, Евгений Николаевич Проценко, Валентина Новикова), которые этим занимаются и в теории, и на практике. Их опыт показывает, что на алкоголизм влияют четыре фактора: биологический, психологический, социокультурный и духовный. Последний – самый главный. Алкоголизм возникает от потери смыслов. Поэтому спиваются все слои населения, здесь нет особых различий. – Могли бы Вы подробнее охарактеризовать эти факторы? – Биологический фактор – это генетическая расположенность, которая передаётся из поколения в поколение. Этот фактор может сработать, может не сработать, но он существует. Психологический фактор выражается в том, что, как правило, алкоголики – зависимые люди из дисфункциональных семей. Дисфункциональная семья – это семья, например, где жизнь сосредоточена вокруг одного члена, будь он тяжело больной, или инвалид, или военный. Или же к таким относят семьи, где есть закрытость: люди не говорят о проблемах, обходят трудные темы в разговорах, хранят друг от друга тайны, родители авторитарно настроены по отношению к детям. Суть в том, что в таких семьях отсутствуют честные доверительные отношения. Их отсутствие порождает закрытость, «непонятость», и, главное, человек оказывается вынужден всегда играть какую-то роль – жить не своей жизнью. И, что удивительно, важен даже не материальный фактор, а именно душевная сторона дела: человек должен себя чувствовать человеком, а не вещью, не функцией, не приложением к чему-то. Закрытость, страхи, чувство вины – всё это накапливается, как напряжение, и требует разрядки. Алкоголь кажется простым выходом, пусть и временным.

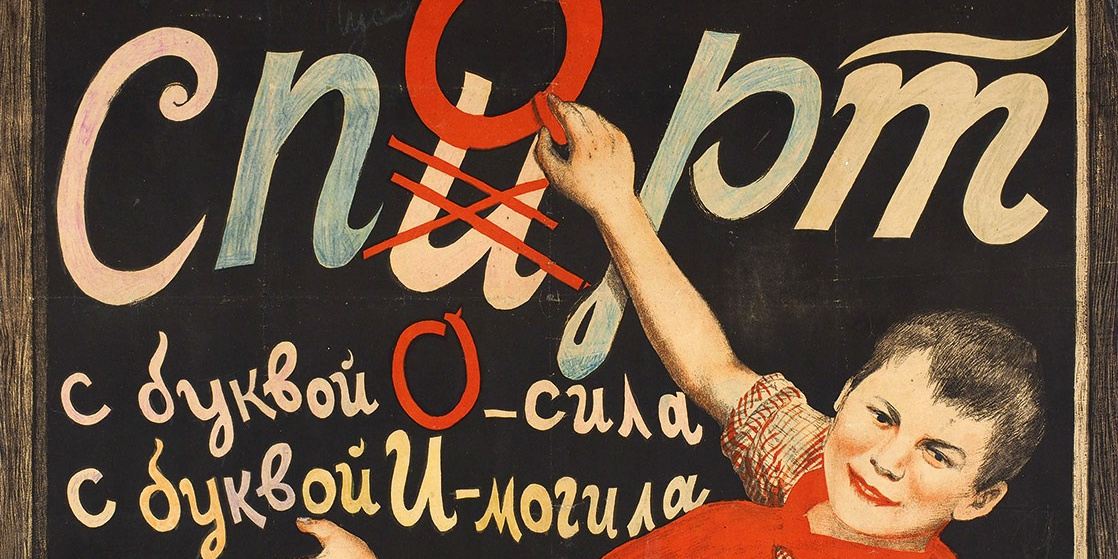

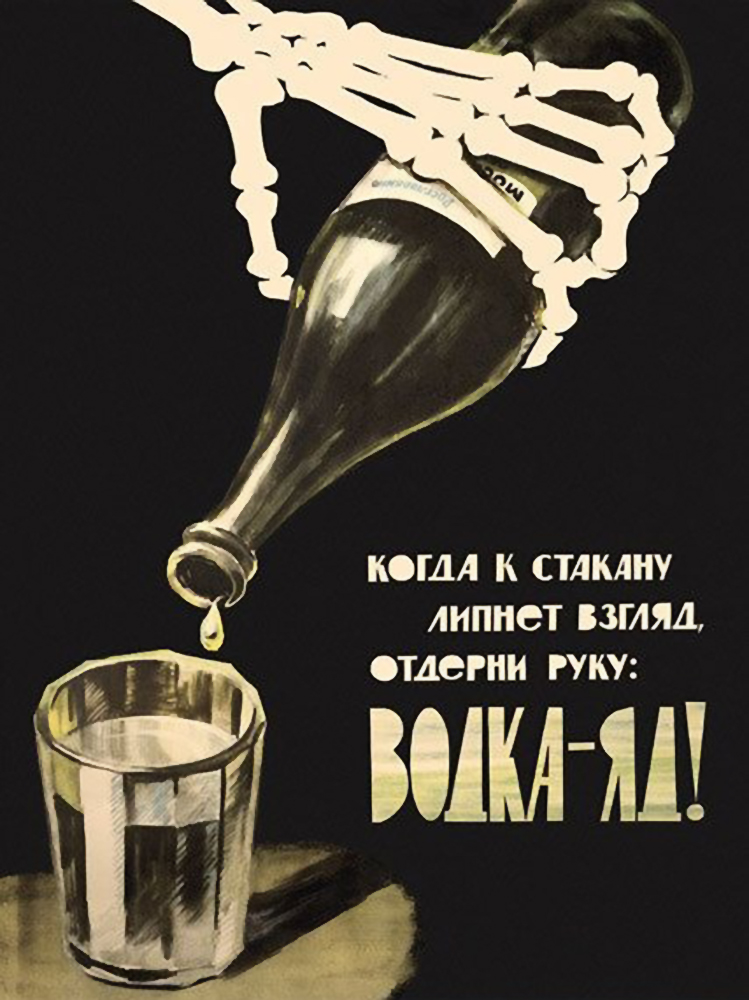

Антиалкогольный плакат СССР. Фото: общественное достояние

Антиалкогольный плакат СССР. Фото: общественное достояниеСоциальный фактор – это среда. В советское время в институтах, на заводах пьющие компании были сплошь и рядом, человек быстро втягивался. А начальству даже выгодно было таких иметь, потому что человек мог пропьянствовать неделю, а потом был готов месяц работать по 12 часов почти без выходных на чувстве вины. В этих реабилитационных центрах самый частый вопрос: ты сам-то что? Что ты сам хочешь в этой жизни? Человеку надо ответить по существу на эти вопросы, иначе такие вещи, как алкоголизм, непреодолимы. И без Бога здесь не обойдёшься. В литературе тех же «Анонимных алкоголиков» описан случай, когда президент крупной компании понял, что его пьянство мешает бизнесу. Он взял себя в руки и не пил 25 лет, но когда его торжественно проводили на пенсию, он сгорел за два года от алкоголя. В этом и парадокс химических зависимостей, что силой воли от них избавиться невозможно, её хватает лишь на то, чтобы на время их сдержать. В фильме «Сталкер» есть хороший образ на эту тему: шар, который исполнял желания, но не те, которые произносили герои, а те, которые на самом деле выражали внутреннюю направленность их воли. Изменить эту внутреннюю волю – вот проблема. Поэтому человек может искренне хотеть вылечиться, но справиться с этим в одиночку он неспособен.

Терапевтическая группа взаимопомощи для лиц страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в стенах реабилитационного центра. Фото: rebcenter-moscow.ru

Терапевтическая группа взаимопомощи для лиц страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в стенах реабилитационного центра. Фото: rebcenter-moscow.ru– Как с этим можно работать? – Важно, что в этих программах, как бы они ни назывались и как бы ни устраивались, всегда есть группы – те «двое или трое», которые собираются вместе, и тогда лечение может начаться. Когда люди становятся ближе друг к другу, они становятся ближе и к Богу. И тогда оказывается возможным настоящее покаяние и выход из проблем, из которых другого выхода нет. Я повторю, что тема непрощения для таких людей очень важна. Желание обвинять других в собственных проблемах слишком часто в их случае преобладает. Поэтому важно, что они должны научиться брать ответственность прежде всего за свою жизнь. А это и возможно как раз только через покаяние. И Господь помогает, когда человек кается. – Разве может помочь биение себя в грудь тем людям, которые и так «на дне»? – Покаяние – это не самокопание и не самоистязание. Покаяние – это способ добраться до корней: «Почему же я так поступаю? Почему вокруг меня пустыня и разруха? Почему с работы уволили, жена ушла, квартиры нет, долги висят?». Когда человек оказывается способен ответить себе на эти вопросы, не обвиняя других, тогда, как Сергей Аверинцев говорил, разрывается «дурное колесо греха, дурная бесконечность»: родители грешили, дети грешат, внуки грешат. Должен быть человек, на котором это остановится. Это хорошо знают люди верующие. Да и все реабилитационные программы на самом деле вышли из христианских практик, даже если со временем стали светскими. – Но реальность в целом действительно очень печальная. Нет ли ощущения, что вера в таких программах нужна как таблетка? Пусть человек верит хоть во что-то, и это ему поможет, лишь бы он не переживал, что всё плохо. – Если мы говорим про реабилитационные программы, то там напрямую о вере во Христа не говорится, хотя и говорится о некой высшей силе (для каждого она своя). Вообще особенность химических зависимостей в том, что человек пытается играть роль Бога для самого себя и для окружающих, у него не получается выстраивать весь мир по себе, и он обвиняет в этом других. Он считает, что, если он будет всё контролировать – себя и других, – всем от этого будет хорошо, а в жизни это с точностью до наоборот. Такие программы помогают несоответствие реальности воспринять как положительную возможность взять за неё ответственность и восстановить с ней реальную, а не иллюзорную, связь. Здесь главный императив – жить в реальности, жить здесь и сейчас: прошлого уже нет, будущее ещё не наступило. Умение так жить чрезвычайно важно. – Вы говорили, что государство не способно решить эту проблему. А может ли общество что-то сделать по существу? – Государство может и должно способствовать развитию реабилитационных центров, потому что существовать им за счёт себя очень сложно: они вынуждены искать спонсоров или брать деньги у тех, кого они лечат, а реальность такова, что у таких людей, как правило, и так их нет. Общество должно создавать среду, где алкоголь не будет в моде. Но самое важное, конечно, если можно будет помочь человеку выбрать путь. К нашему братству «Трезвение» обращаются люди (родственники, как правило) с такими вопросами. Мы устраивали открытые встречи для химически зависимых и думали о возможном цикле предварительного оглашения, то есть научения вере, для таких людей. Это важно, потому что, как я говорил, главная проблема – это духовная пустота. Настоящая жизнь в христианской общине по существу решает эту проблему, и решает её даже для тех, кто оказывается с ней рядом, – для родственников, например. Это может быть свидетельством жизни со смыслом. И второе… Я говорил о закрытости как о частой причине появления алкоголизма. Жизнь в общине верующих – положительный опыт открытости, не ухода от проблем, а, напротив, их решения.