Учёный выделил восемь основных тенденций исследований. Остановимся на двух из них: нарастающее внимание к изучению функций сна и увеличение числа исследований высших функций мозга – мышления, интеллекта, памяти, сознания, творчества.

– Всё больше и больше появляется очень интересных исследований функций сна у человека и у животных. Сон долгое время находился в тени мейнстрима нейронаук. Нельзя сказать, что раньше не было замечательных исследований и исследователей сна. Но в последние годы наблюдается всплеск работ, изучающих роль сна в самых разных аспектах: в когнитивных процессах, в формировании и консолидации памяти разных фаз сна, в различных заболеваниях, – говорит Константин Анохин.

Фото: Rafal Jedrzejek / Unsplash

Фото: Rafal Jedrzejek / UnsplashНапример, учёный Института исследований обучения и памяти Массачусетского технологического института (Picower Institute for Learning and Memory) Мэтью Уилсон выяснил, что новая информация, полученная крысами в течение дня, отражается в их сновидениях. Для исследования учёный внедрил миниатюрные электроды в мозг животных, после чего зафиксировал их активность во время перемещения по лабиринту. Особое внимание было уделено нейронам гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и запоминание важных деталей, таких как расположение кормушек и способы преодоления сложных участков пути (эти функции схожи с работой человеческого гиппокампа). Наблюдая за спящими животными, Уилсон отметил, что график активности их мозговых волн практически идентичен тому, который был зафиксирован ранее, когда крысы проходили лабиринт. Графики оказались настолько похожими, что исследователь мог определить, какой именно участок лабиринта снится животным в конкретный момент. Таким образом, во сне крысы фактически воспроизводили весь пройденный маршрут, закрепляя его в своей памяти.

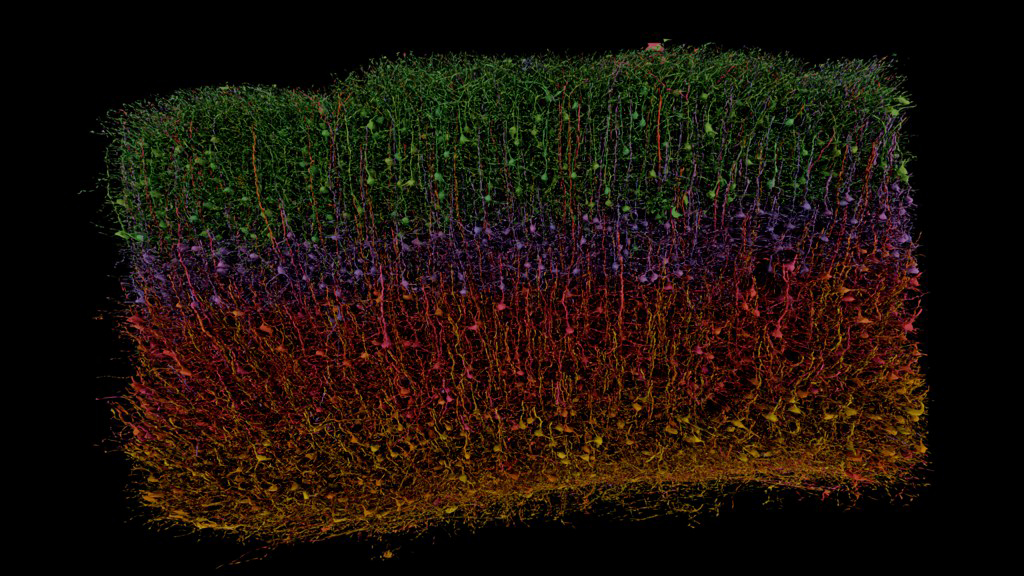

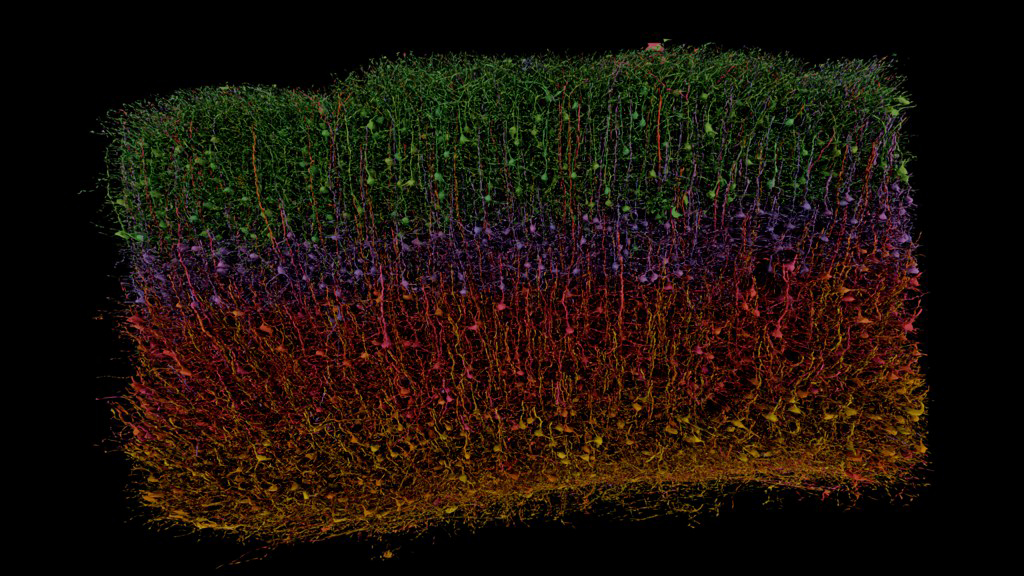

– Ещё одна работа была проведена на нервной ткани человека. Говоря о ней, я тем самым подчёркиваю, что увеличивается количество исследований на людях. В данном случае группа исследователей из берлинского университета Шарите получила образцы неповреждённой неокортикальной ткани от 45 добровольцев, перенесших нейрохирургические операции по лечению эпилепсии или опухоли мозга, – рассказывает Анохин.

3D-реконструкция нейронов из отдельных слоев зрительной коры мыши. Фото: Quorumetrix / Wikipedia

3D-реконструкция нейронов из отдельных слоев зрительной коры мыши. Фото: Quorumetrix / WikipediaНа этих образцах учёные смоделировали процесс, происходящий во время медленноволнового сна, вызывая деполяризацию клеток и наблюдая за образующимися синаптическими связями. Исследование показало, что попадание клеток в одну фазу на медленной волне позволяет укреплять синаптические связи в коре головного мозга, делая консолидацию памяти более плотной.

– Именно на пике этой деполяризации во время медленных волн сна, идущих одна в секунду, происходит эффективное связывание клеток. Почему это важно? Потому что открывает, например, новые возможности для улучшения и усиления памяти во время сна, – говорит Константин Анохин. – А ещё эти исследования важны потому, что показывают нам, что разные фазы сна нужны. Если раньше фокус был сосредоточен на быстрых фазах сна и фазах, связанных со сновидением, то сейчас всё больше и больше работ показывают, что и во время медленноволновых фаз сна происходят очень важные процессы: не только улучшается память, но и генерируются новые знания, которых не было до сна. Всё это делает сон очень важной частью нашей жизни. Существует много работ относительно того, сколько часов надо спать, когда, какие могут быть нарушения сна, какие оптимальные режимы.

Фото: No Revisions / Unsplash

Фото: No Revisions / UnsplashНедавно был опубликован обзор о позитивных эффектах дневного сна. На большом количестве примеров показано, что короткий дневной сон способствует запоминанию информации, полученной днём, и улучшению памяти в следующие 2–3 часа после просыпания, а также после такого сна получается принимать более эффективные и находить нетривиальные решения.

– Есть конкретные рекомендации, каким должен быть дневной сон. Например, он должен длиться не более 30–40 минут, чтобы из медленноволнового сна не переходить в более глубокие фазы, из которых труднее пробуждаться. И спать нужно до пяти вечера. То есть древние традиции, существующие в южных странах, такие как сиесты, имеют под собой вполне научные основы, – отмечает Анохин.

Фото: Wally Salinger / Unsplash

Фото: Wally Salinger / UnsplashТакже есть работы, показывающие, что недостаток сна повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера. На большом количестве испытуемых было показано, что нарушение REM-фазы сна приводит к увеличению концентрации бета-амилоида в мозгу. А именно с большим накоплением этого белка связывают патогенез болезни Альцгеймера.

– Раз уж мы заговорили о болезнях мозга… Совсем недавно в Nature Medicine вышла тревожная статья. В ней были опубликованы результаты лонгитудинального исследования, проведённого в США. На протяжении длительного времени велось наблюдение за 15 тысячами испытуемых. Исследование было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в его рамках также оценили вероятность развития болезни Альцгеймера в длительном периоде. И оказалось, что вероятность эта существенно возросла. Ожидается, что к 2060 году в США будет около миллиона пациентов с таким заболеванием. Авторы в интервью Nature Medicine признались, что не ожидали такого результата. Оценки показали, что у 42% людей старше 55 лет будет развиваться нейродегенеративное заболевание – болезнь Альцгеймера. У женщин процент выше (48%), чем у мужчин (35%). И учитывая, что мы сегодня не знаем хороших методов лечения болезни Альцгеймера, это очень важная область, которая требует внимания и поддержки в исследованиях мозга, – рассказал Константин Анохин.

Фото: bennett tobias / Unsplash

Фото: bennett tobias / UnsplashК ярким моментам ушедшего 2024 года относится исследование, вышедшее в ведущем мировом медицинском журнале New England Journal of Medicine. В нём говорится о том, что 25% пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, способны реагировать на инструкции при сканировании мозга.

Эксперты изучили распространённость когнитивно-моторной диссоциации на основе данных 353 пациентов, перенесших тяжёлые повреждения мозга в результате травмы, инсульта или недостатка кислорода после сердечного приступа. Со стороны кажется, что такие пациенты не воспринимают внешний мир. Однако учёные доказали, что это не так.

Пациенты были разделены на две группы. В одну группу попали люди, которые не смогли отреагировать ни на один из стандартных тестов на реакцию у постели больного, включая тот, который требует поднять большой палец вверх. Таких оказалось 241 человек. В другую группу вошли 112 человек, которые ответили на тесты. Исследование показало, что у 25% испытуемых первой группы при современных методах обследования с помощью фМРТ и ЭЭГ обнаруживается активность мозга. Они могли выполнять умственные задания и демонстрировали мозговую активность, схожую со здоровыми людьми, когда им давали те же инструкции.

– То есть каждый четвёртый пациент находится в состоянии сознания, но не способен сообщить об этом окружающему миру, что делает эту проблему очень жизненной и для родственников, и для людей, которые попали в такие ситуации. Потому что сейчас, если пациент не реагирует на специальные тесты в течение определенного периода времени, в разных странах существует разный срок до момента, когда врачи обращаются к родственникам с предложением прекратить искусственное поддержание жизни. И в этом случае прекращение жизни означает эффективное убийство пациента, находящегося в сознании. Поэтому очень важно продолжать исследования в этом направлении – искать эффективные методы диагностики сознания и возможности выхода из бессознательного состояния, – прокомментировал Константин Анохин.

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Фото: Alexander Grey / UnsplashПомимо изучения сознания человека в последние годы проводится много исследований по изучению сознания у разных представителей животного мира.

– Долгое время считалось, что сознанием обладает только человек, потому что это требует наличия языка, общества, культуры, высокоорганизованных процессов. Но чем больше и глубже исследователи изучают мир разных видов животных, тем яснее становится, что первичное сознание, не связанное с языком и культурой, но с субъективным опытом переживания боли, страдания, интересов, желаний, образов, сновидений и так далее, распространено достаточно широко в природе, – говорит Анохин.

Состоялись уже две международные конференции, собравшие ведущих экспертов в области исследования сознания самых разных биологических видов. Среди них, например, был нейробиолог, профессор Ларс Читтка из Исследовательского центра психологии Лондонского университета королевы Марии. Уже более 20 лет он изучает пчёл и написал книгу «Разум пчелы» («Mind of the bee»). В частности, в ней говорится о высокой – 55–70% – вероятности наличия сознания или разума у пчёл. Его исследования показали, что эти насекомые прекрасно учатся сами и способны перенимать новые знания у своих собратьев.

По итогам этих конференций в апреле 2024 года была подписана Нью-Йоркская «Декларация о сознании животных». Она состоит из трёх главных тезисов:

Во-первых, существует убедительные научные основания для приписывания сознательного опыта другим млекопитающим и птицам.

Во-вторых, эмпирические данные указывают на по крайней мере реалистичную возможность сознательного опыта у всех позвоночных (включая рептилий, амфибий и рыб) и многих беспозвоночных (включая как минимум головоногих моллюсков, десятиногих ракообразных и насекомых).

В-третьих, когда существует реальная возможность сознательного переживания у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное. Мы должны учитывать риски благополучия этих животных и использовать доказательные данные для обоснования наших мер реагирования на эти риски.

Фото: Denny Luan / Unsplash

Фото: Denny Luan / Unsplash– Признание сознания у других существ затрагивает прежде всего этические аспекты. Если они способны испытывать боль и страдание, то недопустимо игнорировать этот факт и рубить, например, живую рыбу топором или бросать живых раков в кипяток. Кроме того, признание наличия сознания у животных обещает открыть новые горизонты для понимания как общего механизма сознания в природе, так и нашего собственного человеческого сознания, – отмечает учёный.

И все же, несмотря на полмиллиона опубликованных в прошлом году статей на тему исследования мозга и его функций, учёные всё ещё далеки от понимания того, как работает мозг. И главная загадка, по мнению Константина Анохина, – рождение у человека мысли.

Фото: Rafal Jedrzejek / Unsplash

Фото: Rafal Jedrzejek / Unsplash 3D-реконструкция нейронов из отдельных слоев зрительной коры мыши. Фото: Quorumetrix / Wikipedia

3D-реконструкция нейронов из отдельных слоев зрительной коры мыши. Фото: Quorumetrix / Wikipedia Фото: No Revisions / Unsplash

Фото: No Revisions / Unsplash Фото: Wally Salinger / Unsplash

Фото: Wally Salinger / Unsplash Фото: bennett tobias / Unsplash

Фото: bennett tobias / Unsplash Фото: Alexander Grey / Unsplash

Фото: Alexander Grey / Unsplash Фото: Denny Luan / Unsplash

Фото: Denny Luan / Unsplash