Что за зверь?

Вообще клещей известно десятки тысяч видов, но для нас интерес представляет лишь один вид – иксодовые. Именно они могут быть переносчиками опасных инфекций – вируса клещевого энцефалита и боррелиоза (или болезни Лайма), которые передают человеку при присасывании.

Зимуют клещи в почве, но как только начинает пригревать солнышко и появляются первые проталины, эти паукообразные просыпаются и выбираются на поверхность в поисках пропитания, ведь несколько месяцев они провели на голодном пайке.

Расположившись на прошлогоднем сухостое или свежей травинке, оголодавший клещ терпеливо поджидает свою жертву, будь то животное или человек. И при счастливом – для клеща – стечении обстоятельств ему удаётся зацепиться за шерсть пробегающей мимо собаки или за одежду идущего человека. Проползая по одежде, клещ в итоге добирается до открытого участка тела и присасывается.

Поскольку это паукообразное имеет крошечные размеры, сразу обнаружить его на себе не всегда удаётся. Поэтому клещ может сидеть на человеке несколько дней, всё это время насыщаясь кровью, которую он высасывает, внедряясь специальным «хоботком» в кожу. Напитавшийся кровью клещ многократно увеличивается в размерах и в этот момент наконец становится заметным на теле. Но, увы, если он инфицирован, то с высокой долей вероятности в процессе питания он уже передал человеку свои вирусы.

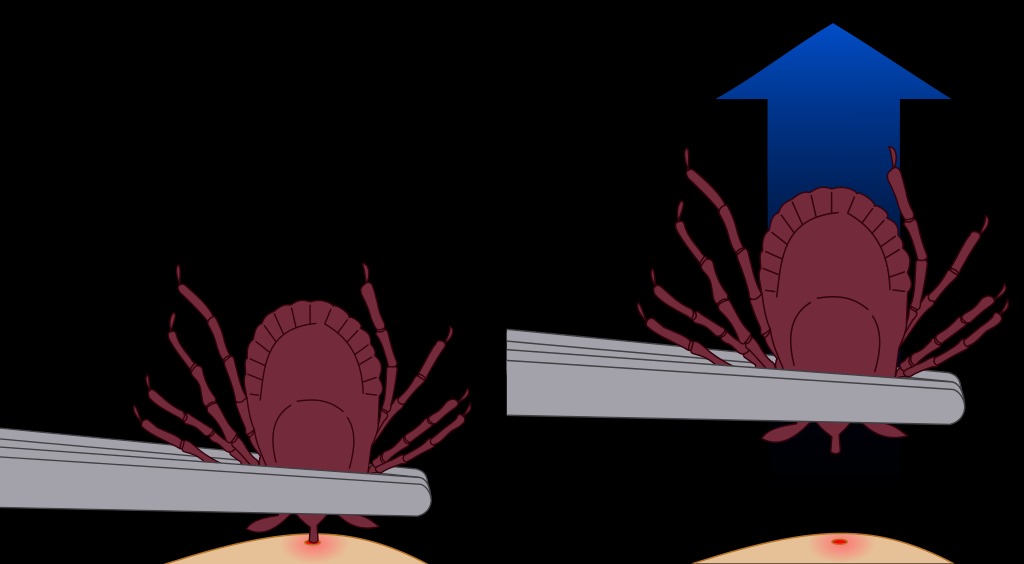

Схема удаления клеща с помощью пинцета. Фото: Doc James / Wikipedia

Схема удаления клеща с помощью пинцета. Фото: Doc James / WikipediaГде с ним можно встретиться?

Ареал обитания иксодовых клещей огромный. Если говорить о России, то природные очаги распространены от Калининграда до Приморья. Водятся клещи и в Европе – Австрии, Чехии, Германии.

Вопреки стереотипам, встретиться с клещом можно не только в лесу, но и в городских парках и скверах – на любой территории, где есть растительная подстилка.

Клещи предпочитают тёплую погоду – в идеале около 18–20 градусов тепла – и высокую влажность. Наибольшее количество присасываний происходит в мае-июне, пока ещё нет жары. Потом небольшой перерыв, и новая волна – в августе-сентябре.

Но поймать клеща вполне можно и в апреле, и даже в марте, если погода тёплая и бесснежная.

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»Какие болезни передают клещи?

Основными возбудителями инфекционных заболеваний человека, обнаруживаемыми в клещах, являются боррелии, вирус клещевого энцефалита, риккетсии, анаплазмы и эрлихии.

– Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, возбудитель которого передаётся не только при присасывании инфицированного клеща, но и при употреблении в пищу сырого молока коз и коров. Наиболее неблагополучными являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы. Заболевание характеризуется поражением нервной системы и в ряде случаев переходит в хроническую форму, – поясняет Людмила Карань, научный сотрудник Института клинической и профилактической неврологии ФГБНУ НЦН.

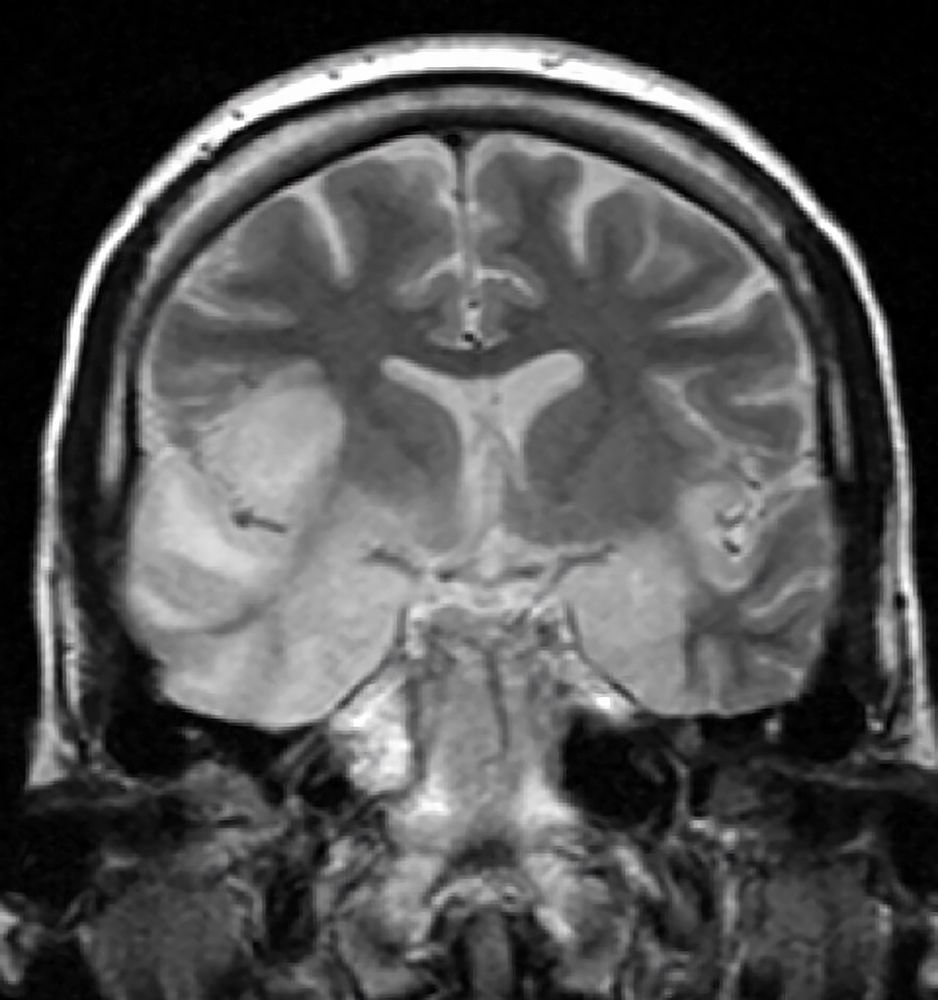

МРТ головного мозга пациентки с клещевым энцефалитом. Фото: dr Laughlin Dawes / Wikipedia

МРТ головного мозга пациентки с клещевым энцефалитом. Фото: dr Laughlin Dawes / WikipediaДругая широко распространённая в России от северо-западных границ до Дальнего Востока инфекция – это боррелиоз, или болезнь Лайма. В половине случаев основным признаком заболевания является кольцевая мигрирующая эритема, её появление позволяет сразу поставить диагноз и начать терапию. Также могут поражаться суставы, сердце, нервная система. Эти симптомы не сразу связывают с инфекцией, из-за чего лечение запаздывает и заболевание может перейти в хроническую форму.

Кольцевая мигрирующая эритема. Фото: CDC/ James Gathany / Wikipedia

Кольцевая мигрирующая эритема. Фото: CDC/ James Gathany / WikipediaКлещи также при присасывании передают риккетсии – возбудителей клещевых пятнистых лихорадок. Риккетсиоз распространён в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (в Хабаровске, Приморье, на Сахалине), его разновидности встречаются в Калмыкии и Поволжье.

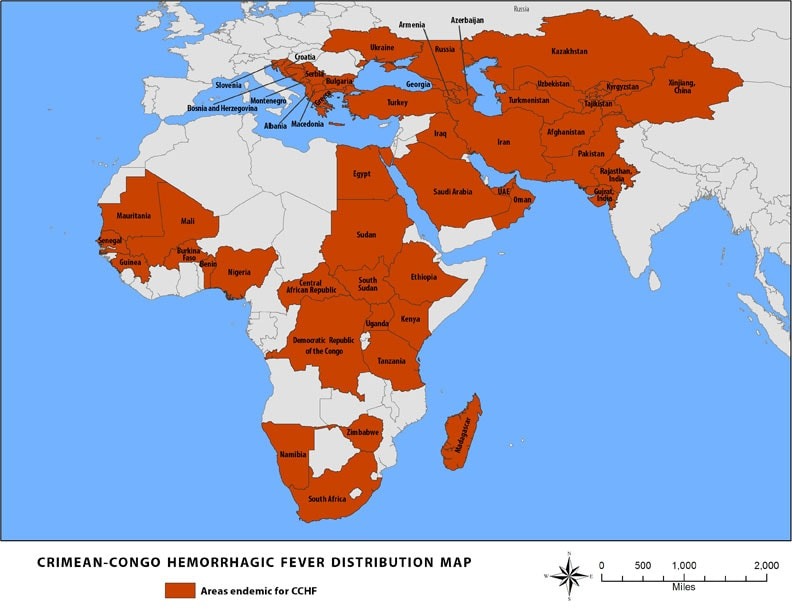

Одна из наиболее тяжёлых клещевых инфекций – крымская геморрагическая лихорадка, которая встречается на юге России: в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии. Этот вирус поражает эндотелий сосудов, влияет на свёртываемость крови и может спровоцировать внутреннее кровотечение. И что особенно неприятно, может передаваться от человека человеку. Но, к счастью, встречается это заболевание достаточно редко.

Карта распространения крымской геморрагической лихорадки. Фото: Centers for Disease Control and Prevention

Карта распространения крымской геморрагической лихорадки. Фото: Centers for Disease Control and PreventionКто на новенького?

Буквально несколько лет назад учёные выявили новые инфекции, которые передаются клещами. Среди имеющих наибольший потенциал опасности вирус Езо (Yezo Virus), который впервые обнаружили в Японии и Китае. А его собратья, как оказалось, обитают и у нас – на Дальнем Востоке и в Сибири. Ещё один японский вирус – Нуомин – был найден и в Карелии.

Два вируса из Китая – Джингмен и Алонгшан – также присутствуют на территории нашей страны: первый находили в Ростовской области, второй – в Карелии, Поволжье, Ульяновской области и Татарстане.

Тюменские учёные открыли и новые виды клещей, которые, помимо боррелий и вируса клещевого энцефалита, могут переносить возбудителей чумы, туляремии и даже вирус лихорадки Западного Нила – за последний, как правило, «отвечали» комары. Правда, впоследствии выяснилось, что эти виды в большей степени представляют опасность для летучих мышей, нежели для человека.

Тем не менее это лишний раз доказывает, что лучше избегать встречи с клещами.

Фото: Erik Karits / Unsplash

Фото: Erik Karits / UnsplashТак как же избежать контакта?

Хорошая новость в том, что от клещевого энцефалита можно сделать прививку. Даже сейчас ещё не поздно. Это будет экспресс-вакцинация минимум за месяц до поездки в эндемичный регион. Вакцинация проводится двумя дозами с интервалом в 2 недели, спустя ещё 2 недели после второй дозы формируется иммунитет.

К сожалению, от других клещевых инфекций прививок не существует. Поэтому с наступлением клещевого сезона следует соблюдать определённые меры предосторожности. Это означает, что, отправляясь на прогулку в лес или парк, лучше выбрать максимально закрытую одежду: длинные брюки, заправленные в носки, рубашка с длинными рукавами. Хорошо, если одежда будет светлого оттенка или хотя бы однотонной – так быстрее получится разглядеть заползшего клеща. Тем не менее при выходе из леса следует внимательно осмотреть себя и убедиться, что никаких лесных гостей не принесёте домой.

Кроме того, сейчас существуют специальные акарицидные средства, которыми можно обработать одежду перед выходом на природу.

Если всё же обнаружили клеща на себе, надо как можно быстрее его снять. Ведь чем дольше он находится на теле человека, тем большую дозу вируса передаёт. Особенно это актуально для клещевого энцефалита. Снять клеща можно специальной клещевой отвёрткой, пинцетом, в крайнем случае с помощью нити. Затем поместите клеща в баночку, добавив для влажности травинку, и отвезите в любую лабораторию на исследование. Профилактика клещевого энцефалита проводится в течение 96 часов после укуса, но эффективнее, если помощь оказана в первые 24–48 часов.