Нежданно-негаданно

Как и многие новые советские города, Припять был построен ради функционирования большого промышленного предприятия, в данном случае – Чернобыльской атомной электростанции имени В.И. Ленина. В городе жили в основном сотрудники предприятия и их семьи. В тёплую ночь с 25 на 26 апреля на ЧАЭС, которая была прекрасно видна из многих окон домов, произошёл сильнейший взрыв. Как и любое чрезвычайное происшествие, для жителей города, для партийных чиновников Украинской ССР, а потом и для всей советской номенклатуры этот взрыв стал громом среди ясного неба – нежданным и страшным. Однако по прошествии 39 лет мы можем уверенно сказать, что, в отличие от многих чрезвычайных происшествий, таких как теракты, автомобильные аварии или авиакатастрофы, авария на ЧАЭС была вполне логичным итогом развития советской атомной промышленности в предыдущие два десятилетия.

Кому война – кому мать родна

Вначале была атомная бомба. Её разработал Игорь Курчатов под руководством Лаврентия Берии. При Сталине она должна была применяться по назначению. После его смерти назначение перестало быть актуальным, а пользу из военной разработки надо было извлечь. Как известно, советская плановая экономика развивалась пятилетками. Поскольку к войне готовились всегда, развивали в первую очередь тяжёлую промышленность. Тяжёлая промышленность требует много электричества, а всю Волгу электростанциями не застроишь даже при желании.

Значит, атомная бомба теперь должна производить электроэнергию. То, что должно было превращать города в прах, будет их освещать. «Мирный атом – в каждый дом!»

Крушение идолов

Советское общество десятилетиями учили жить верой в победу коммунизма. Коммунизм – значит благоденствие, полная обеспеченность материальными благами, равенство, справедливость. «Искушение хлебом» дурило голову как интеллигенции эпохи Александра II, так и советским номенклатурщикам брежневского розлива. Что может быть искусительнее для такого общества, чем вера в то, что найден ключ к достижению желанной цели? Супероружие, которое позволит по щелчку пальцев преобразить всё советское производство. Дешёвый и простой, безотказный и неиссякаемый источник энергии.

Как это часто бывало в Советском Союзе, слепая вера в идол стала, с одной стороны, причиной быстрого развития нового чудо-изобретения: первая атомная электростанция в мире была построена в СССР в Обнинске в 1954 году. Её успел открыть ещё сам Курчатов, название было дано соответствующее: «АМ» – «Атом Мирный». Развитие мирного атома шло невероятными темпами, а СССР навсегда застолбил за собой звание первой в мире страны, построившей атомную электростанцию.

Игорь Курчатов. Фото: mipt-museum.ru

Игорь Курчатов. Фото: mipt-museum.ruС другой стороны, вера в идол стала причиной, по которой всё вышеупомянутое развитие неумолимо должно было закончиться катастрофой. На разных этапах развития атомной энергетики советские чиновники выбирали лёгкий, но опасный путь.

«Всё под контролем»

Учёными в СССР было разработано два вида атомных реакторов: ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) и РБМК (реактор большой мощности канальный). Оба были придуманы для военных нужд (как почти всё в советской атомной промышленности), но сделаны были по-разному. Если очень упростить, ВВЭР был усовершенствованным реактором подводных лодок, а РБМК – доработанным реактором, за счёт которого изначально вырабатывали плутоний для атомных бомб.

Реактор ВВЭР был стабилен, безопасен и прост в управлении. Он был маленького размера, поэтому над ним можно было построить гигантскую защитную оболочку. Будет взрыв? Пожалуйста, саркофаг для реактора уже готов, вся радиация останется внутри. Да и взрыва в силу особенностей конструкции быть не могло. В чём же был главный недостаток ВВЭР? Правильно: он был дорогим и его было сложнее строить. Требуемое качество деталей к реактору при существующем в СССР проценте брака на производствах было важнейшим негативным фактором. А какие-то детали Советский Союз производить ещё и не умел (технологическое отставание от Запада, незаметное в начале 50-х годов, стало гигантской пропастью в конце 60-х). У Запада детали не купишь: эмбарго. А во всём мире, кстати сказать, именно реакторы ВВЭР и строились.

Второй реактор, РБМК, был нестабилен, небезопасен и очень сложен в эксплуатации. Управление им требовало от большинства сотрудников совершать больше десяти действий в минуту. По сложности это несравнимо даже с пилотированием самолёта. Требовался опыт, но откуда его взять в условиях «социалистического соревнования». Да и сама атомная наука была новой – что такое для науки несколько десятилетий! Все учёные в этой сфере были пионерами в своём деле. И всё же опыт помог бы... Но старшим инженером управления четвёртым реактором Чернобыльской АЭС в ночь катастрофы был 26-летний Леонид Топтунов. Тем не менее даже самый опытный оператор зачастую не понимал, какие процессы происходят внутри реактора, и действовал по интуиции. Сложно поверить? Это правда: действовать «по интуиции» в некоторых случаях требовала инструкция. Оператор реактора даже в теории не мог знать все тонкости его работы, и это было ещё одним слабым местом РБМК: все реакторы проектировало, испытывало и производило Министерство средней промышленности СССР, а собирало, подключало и обслуживало их куда более скромное, экономящее на всём Министерство энергетики. Словом, всё было по-советски – безответственно и некачественно. Главных секретов работы реактора Министерству энергетики никто рассказывать не собирался: это была военная тайна. Оператор реактора знал о реакторе на самом деле не больше, чем среднестатистический автомобилист о своей машине.

В помещении блочного щита управления энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять. Фото: РИА Новости

В помещении блочного щита управления энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять. Фото: РИА НовостиА ещё реактор РБМК, в отличие от ВВЭР, мог взорваться. Вероятность была мала, и тем не менее она была: при совершении череды ошибок контролируемая атомная реакция внутри реактора (по сути, контролируемый взрыв) становилась неконтролируемой. На научном языке эта черта реактора называлась «положительная реактивность». Конечно, плюсы у реактора были: он был мощнее и собирался он на месте как конструктор Lego. Специалистов пугал его огромный размер, не позволяющий построить защитный саркофаг, чтобы защитить людей от маловероятного взрыва… Да не будет никакого взрыва, трусы и маловеры!

Надо сказать, что первое время в Советском Союзе строили реакторы ВВЭР. Потом у Госплана закончились деньги.

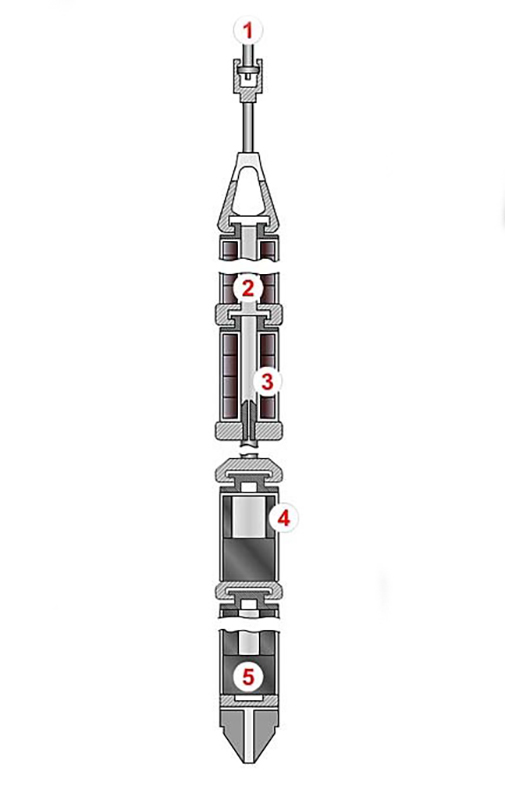

«Спасительная» кнопка

К 1986 году реакторы РБМК окончательно «победили» в конкуренции с ВВЭР и строились в Стране Советов рекордными темпами. Тем не менее критиков проекта советского реактора (который во всём остальном мире не производился) не находилось. Отчасти это было связано с тем, что в Советском Союзе система власти была столь замечательна, что качество изделий Министерства средней промышленности СССР должно было контролировать… Министерство средней промышленности СССР. А его цель, разумеется, была одна: угодить аппаратчикам в Кремле. И всё-таки не дураками были эти люди. Ведь была у них уверенность в том, что пронесёт и катастрофы не случится. Была? Безусловно. Дело в том, что все реакторы РБМК были оборудованы системой аварийной остановки ядерной реакции, если она выйдет из-под контроля, – кнопкой АЗ-5. Эта кнопка и поныне существует на всех атомных электростанциях мира.

Стержень поглотитель (1 – лента, 2 – внутр.полость стержня, 3 – поглотитель, 4 – алюминиевая оболочка, 5 – вытеснитель). Фото: wdcb.ru

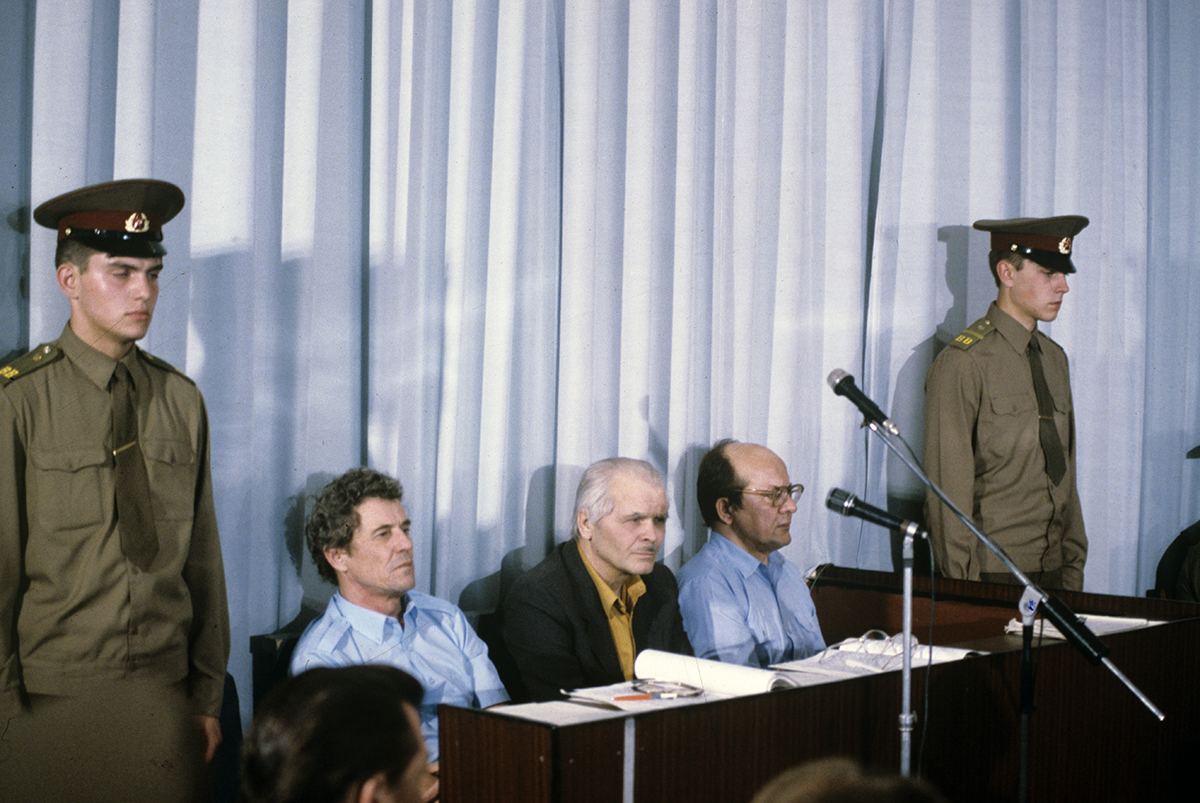

Стержень поглотитель (1 – лента, 2 – внутр.полость стержня, 3 – поглотитель, 4 – алюминиевая оболочка, 5 – вытеснитель). Фото: wdcb.ru Подсудимые по делу об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (слева направо): Виктор Брюханов, Анатолий Дятлов, Николай Фомин во время судебного процесса. Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Подсудимые по делу об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (слева направо): Виктор Брюханов, Анатолий Дятлов, Николай Фомин во время судебного процесса. Фото: Игорь Костин / РИА Новости Кадр из мини-сериала «Чернобыль». Фото: HBO

Кадр из мини-сериала «Чернобыль». Фото: HBO