Признайтесь, у вас тоже нет-нет да и возникает ощущение, что за последние лет пять человечество как-то массово снизило свои когнитивные способности? Да и мы сами, положа руку на сердце, сдали: кто-то жалуется на проблемы с памятью, кто-то – на бессонницу, тревожность или сложность с принятием решений.

Оказывается, всё это нам не кажется: учёные обнаружили недавно, что пандемия Covid-19 ускорила старение мозга. Сканирование выявило атрофию серого вещества и другие изменения, причём вне зависимости от того, были ли люди инфицированы вирусом или нет.

Чтобы понять, оказала ли пандемия какое-либо измеримое влияние на структуру мозга, исследователи сравнили две группы. В первой из них было 564 участника, которым ещё до пандемии провели два сканирования мозга. Во второй – 432 участника, которые прошли одно сканирование до, а второе – после начала пандемии, в 2021-м и 2022 годах.

Разработав модель нормального старения, исследователи смогли измерить, насколько снижение функций мозга усилилось за годы пандемии. И выяснилось, что вторая группа показала значительно большее старение структуры мозга.

Исследователи связывают такое состояние с изменениями образа жизни, вызванными пандемией. Точнее, теми мерами, которые принимались, чтобы остановить вирус: длительным карантином, отсутствием полноценного социального общения и – главное – продолжительным стрессом, в которое был погружено человечество в течение почти двух лет.

Казалось бы, о каком таком стрессе идёт речь: большинство из нас провели это время под крышей, в тепле, не голодали, пользовались доставкой и интернетом. Некоторые вообще вспоминают период карантина с ностальгией: им не приходилось тратить долгие часы на дорогу на работу, сидеть в людном офисе и вообще удалось наконец провести время с семьёй.

Фото: Adam Wilson / Unsplash

Фото: Adam Wilson / UnsplashНо мозг считает иначе. Нейрофизиологи говорят, что самое разрушительное для него – это состояние неопределённости и потери контроля.

Изучая древнего человека, антропологи используют методы анализа костей и зубов, показывающие уровень стресса, который испытывал организм. Так вот, эти исследования выявили, что у наших предков, которые жили в весьма суровых условиях, этот уровень в разы меньше, чем у самых благополучных современных людей.

Жизнь, в которой формировался мощный мозг Homo sapiens, была полна смертельных опасностей, но они были понятны и ожидаемы: леопард, медведь или воинственный сосед. И – главное – все эти проблемы имели вполне конкретное решение: выживали те, кто умел с ними справляться. Определённость и контроль – вот что отличает нормальный стресс, который мобилизует силы организма, от так называемого хронического, который ведёт к разрушению.

Один из ведущих мировых экспертов в области стресса Роберт Сапольски – американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете – так популярно объясняет разницу между «хорошим» и «плохим» стрессом: «Изначально стресс не имеет валентности. Это просто физиологическая реакция, предназначенная для реализации жизненно важных функций. Разница между плохим и хорошим стрессом появляется в связи с количеством времени, в течение которого мы эту реакцию испытываем. Краткосрочный стресс, как правило, полезен – он обостряет качество мыслительного процесса, помогает избежать опасности и справиться с важной задачей. Долгосрочный стресс, напротив, вреден, и у него, как у любого хронического состояния, неизбежно будут свои последствия».

Ученый называет несколько индикаторов, которые помогут отличить «плохой» от «хорошего».

Самый главный из них – чувство контроля, ведь, «пребывая в уверенности, что можем так или иначе влиять на ситуацию, мы испытываем значительно меньше стресса, даже если в реальности наши действия никак не сказываются на конечном результате. Само ощущение подконтрольности происходящего делает стресс куда более управляемым».

Фото: Theme Photos / Unsplash

Фото: Theme Photos / UnsplashВажна также предсказуемость: «если крысу – или человека – бить током каждые несколько минут, но за 10 секунд до удара предупреждать об этом с помощью светового сигнала, подопытный будет испытывать значительно меньше стресса, чем в ситуации, если такого сигнала не будет. Предсказуемость позволяет нам подготовиться, придумать способ справиться с болью и спокойно выдохнуть, как только она закончится».

А теперь вспомните нашу жизнь во время пандемии: два года никто не знал, что точно происходит и – главное – что делать с этим новым вирусом, происхождение которого до сих пор точно не известно.

Всё, что мы могли предсказывать, глядя на цифры заражения, пойдёт ли очередная волна на спад и разрешат ли нам выходить во двор.

И уж точно мало кто мог взять эту проблему под свой контроль – горизонт планирования у человечества сузился буквально до «сегодня». Плюс над всем этим висел страх заболеть самому или – что ещё страшнее – заразить кого-то более уязвимого.

Специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии Вячеслав Дубынин, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, как и его американский коллега, изучает природу стресса и его воздействие на мозг. В своих лекциях он подчёркивает, что хронический стресс крайне опасен для мозга и тела. О его наличии говорят и физиологические проявления: проблемы со сном, желудочно-кишечным трактом, иммунитетом, скачки давления, головные боли. И психоэмоциональные симптомы, такие как недовольство собой, тревога, чувство безысходности, раздражительность, усталость, депрессивность, ухудшение концентрации внимания и даже потеря чувства юмора.

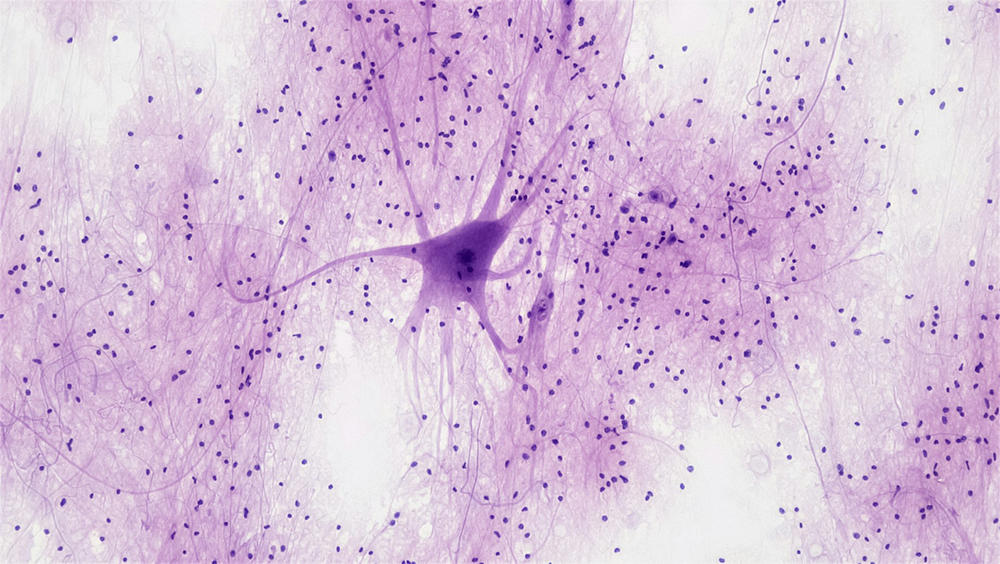

Есть и нейробиологические изменения – как раз те, которые заметили в своём исследовании британские учёные: хронический стресс провоцирует нейровоспаление, которое повреждает синапсы – контакты между нейронами и структурами мозга, что может привести к долгосрочным когнитивным нарушениям. Избыток кортизола, который вырабатывается, чтобы справиться со стрессом, при длительном влиянии также нарушает связи между нейронами и снижает уровень мозговой деятельности.

Фото: Bioscience Image Library by Fayette Reynolds / Unsplash

Фото: Bioscience Image Library by Fayette Reynolds / UnsplashПроанализировав результаты сканирования мозга почти 1000 человек, исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что после пандемии мозг среднего человека ускоренно постарел примерно на 5,5 месяца. Особенно эти изменения были выражены у мужчин и людей из неблагополучных социально-экономических групп.

А немного ранее – в 2024 году – исследователи Вашингтонского университета выяснили, что мозг подростков во время пандемии постарел ещё значительнее: у мальчиков – на 1,4 года, а у девочек – аж на 4,2 года. Учёные связали это со стрессом, который школьники получили во время изоляции.