Виктор Грановский, заведующий кафедрой философии и гуманитарных дисциплин Свято-Филаретовского института, кандидат философских наук. Фото: Александр Волков / СФИ

Виктор Грановский, заведующий кафедрой философии и гуманитарных дисциплин Свято-Филаретовского института, кандидат философских наук. Фото: Александр Волков / СФИВ не так давно опубликованном – и как всегда компетентном и сжато-многоаспектном – текстологическом обзоре Андрей Тесля назвал хомяковскую «Семирамиду» «очень странным произведением». И если главная её странность, как свидетельствует внимательный историк русской мысли, обнаруживается в избранном «способе аргументации», то оригинальность и сопутствующая, по-русски неожиданная (или, наоборот, ожидаемая?..) экстравагантность дана уже в способе концептуального строительства, свойственном виднейшему русскому славянофилу.

В своей «Семирамиде» Алексей Степанович Хомяков выступает прежде всего как методолог истории, руководствующийся, с одной стороны, наглядным историческим здравомыслием, а с другой стороны, своей религиозно-христианской настроенностью.

Алексей Хомяков. Фото: Karl August Bergner / Wikipedia

Алексей Хомяков. Фото: Karl August Bergner / WikipediaИзучение прошлого всегда начинается с настоящего и диктуется желанием высветлить причины явлений сегодняшнего дня, отошедшие в историческую даль. Это желание вполне человеческое, но ещё не вполне научное; однако если наука даст возможность накрепко установить связи прошлых причин и настоящих следствий, это удесятерит наличные силы человечества. Таким образом, Хомяков в своём запросе к исторической науке совсем не чужд прагматического вдохновения. Вместе с тем в качестве главной мотивировки исторического интереса он отметает и искреннюю любознательность, и мемориальное благородство. Нерв истории – это религиозный вопрос о судьбах человечества: о его возникновении на земле и о его конечной цели. Впрочем, как тут же оговаривается Алексей Степанович, для неверующего тот же вопрос ставится в близкой ему отрицательной плоскости: для него история – арена настойчивой нивелировки религиозных истин. Но и в первом, и во втором случае речь идёт именно об абсолютах, движущих человеческим миром (будь то библейский Бог или просто природа), и лишь их обнаружение в той или иной экспликации является подлинным регулятивом всякого осмысленного историописания.

Вместе с тем историк (или любитель истории) всегда должен держать в своём пристальном внимании и прошлое, и настоящее – ослабление исторического света грозит привести к печальному анекдоту, описанному классическим слогом XIX века: «Ищите corpus delicti и не поступайте, как тот суд, который судил барина, и тот барин, который оправдывался в убиении разнощика: уличённый убийца уже собирался совершить поездку в восточные пределы, как вдруг, к удивлению всего уездного мира, явился сам разнощик живой и здоровый, шесть лет после своей смерти». В этом сюжете мы видим, и как настоящее может энергично и вызывающе отрицать прошлое, «переписывать историю» (казус ложного судебного вменения), и как прошлое, негаданно восставшее из небытия (воскресший разносчик), меняет не только всю историческую ретроспективу, но и реальную жизнь.

Для Хомякова историческая глубь того или иного народа, его историческая оснащённость – самый существенный признак его просвещённости. Исторические народы, знающие свою историю и способные её написать, культурно превосходят те народы, чья история лишена хронологической длительности или вовсе не может отлиться в историческое знание. Превосходство состоит именно в возможности наведения исторической перспективы: первые могут написать историю вторых – у вторых полностью атрофирована эта способность.

Апофеозом хомяковского «исторического метода» является его характерно-романтическое рассуждение о том, кого следует считать истинным историком. Прежде всего на его роль совершенно не подходит системно-критический академический историк. Лучший историк в глазах Хомякова – это поэт, писатель, художник, исторический романист, которому вéдома «истина без логического довода». История, таким образом, есть область прежде всего эстетического проникновения и вдохновенной интерпретации. Угадка и проницательность – вот главные резоны исторического знания, спорить об их адекватности, по существу, бессмысленно, потому что они не держатся единым критерием, всегда будучи многоосновны и равноправны в той же мере, в какой равноправны субъективно предлагаемые истолкования живописного портрета.

Книга «Семирамида». Фото: НЭБ

Книга «Семирамида». Фото: НЭБХомяков разворачивает в своей «Семирамиде» также отрывочную, но тезисно выясненную историософию религиозного развития. Во-первых, он держится мысли о национальной адекватности религий, обращая внимание на то, что, например, христианство в целом осталось чуждо семитским и тюркским народам и стало преимущественным исповеданием европейских («индо-германских») наций. Во-вторых, он фиксирует цивилизаторскую роль мировых религий, отмечая, что в этой миссии пальму первенства у западного христианства оспаривает восточный буддизм. И, наконец, для Хомякова очевидно, что количественно истинная религия, то есть христианство, в его время, как и прежде, зримо уступает язычеству, всё ещё охватывающему целые мировые континенты. Но эта же констатация – и знак оптимизма: Хомяков уверен, что неуклонное развитие разума и образованности в человечестве явится залогом его неминуемой христианизации. Получается, что стать истинным христианином невозможно человеку, не заботящемуся о накоплении культурных знаний и о качестве своего мыслительства, – здесь патриарх русского славянофильства открыто заявляет себя не просто убеждённым христианином, но религиозным рационалистом и прогрессистом.

Самым известным историософским местом в «Семирамиде» является разделение мировых религиозных тенденций на иранство и кушитство. (Буддизм, впрочем, и здесь стоит особняком, будучи записан Хомяковым по ведомству прикровенного религиозного нигилизма.) Иранство есть религия единого сверхмирного Бога, этически задающая систему строгой нравственной жизни. Кушитство есть религия разлитой в мире жизненной силы, этически находящая себя не только в моральных, но и в имморальных формациях. Главным парадоксом иранства является то, что оно, неся на себе печать внесемитского происхождения, есть основоположный элемент Моисеева закона, то есть исторически известной еврейской религии. Моральный казус кушитства представлен в двух изводах. Во-первых, он наглядно воплощён в хамовом грехе, в вызывающем небрежении этическими иерархиями, в буйном разливе языческого дионисизма. Хомяков обобщает подобные проявления как «разврат кушитской вещественности». Во-вторых, он реализован в мифе о Прометее, восстающем на верховного бога и готовом как упорствовать в своём восстании, так и примиряться с божественным творцом. Этот подчёркнуто-выраженный элемент человеческой свободы, по словам Хомякова, был впоследствии усвоен из кушитства и облагорожен христианством.

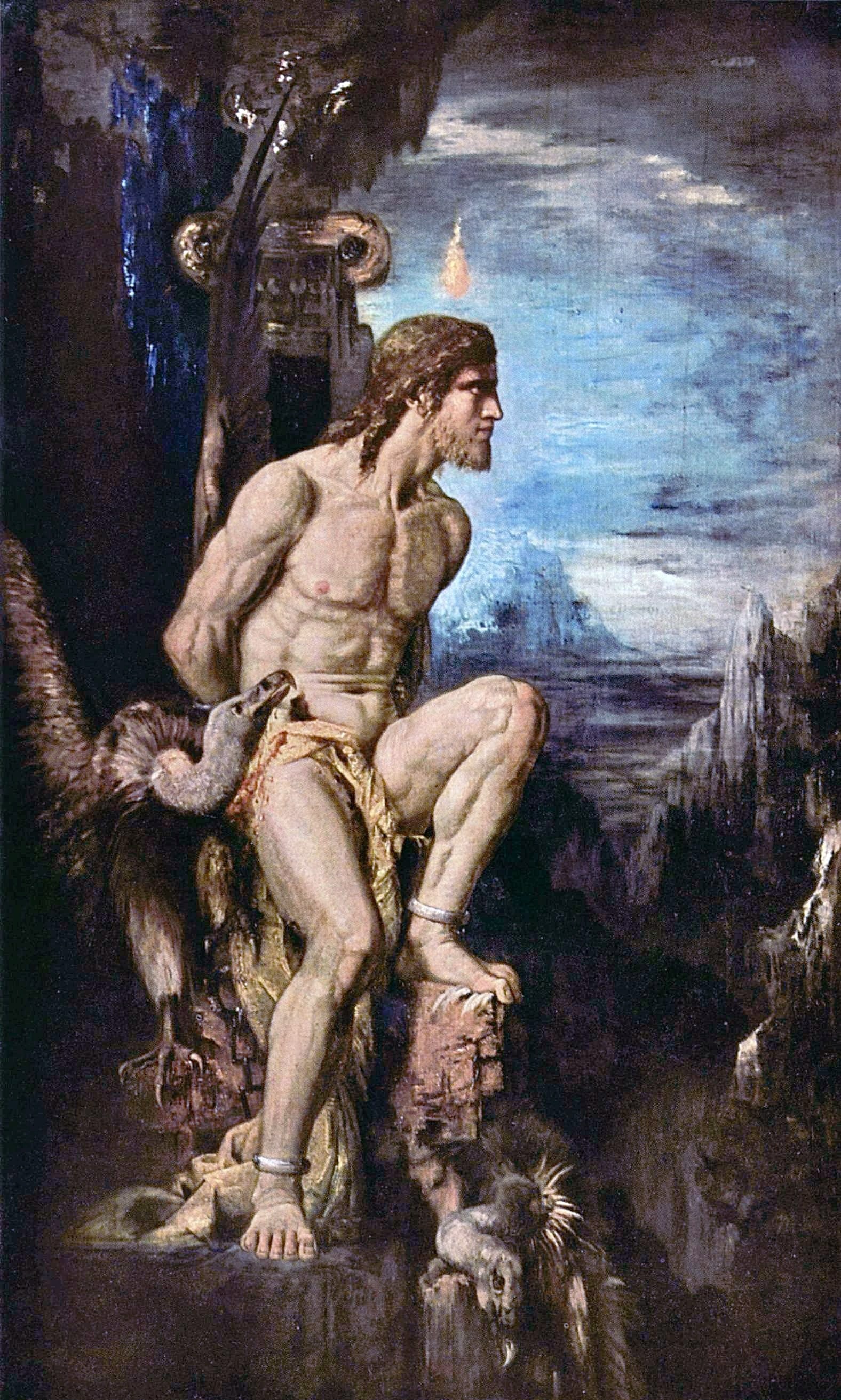

Прометей кисти Густава Моро. Фото: Musée Gustave Moreau

Прометей кисти Густава Моро. Фото: Musée Gustave MoreauНе менее примечательным высказыванием Хомякова является его тезис о том, что народы Древней Греции и Древнего Рима, считающиеся славными предтечами европейской цивилизации, на самом деле вовсе не имели религии, если, конечно, не считать за вероисповедную величину их религиозно пренебрежимого «мелкобожия». Впрочем, в классической греческой философии Сократа, Платона и Аристотеля русский мыслитель готов видеть сильный религиозный элемент – но это исключительный эпизод на фоне почти всеобщей безрелигиозности греков и римлян. Здесь Алексей Степанович выписывает звучный и последовательный пункт своего антизападничества, помещая его в связную историческую ретроспективу, ибо, с его точки зрения, полная арелигиозность античного Запада находит себе продолжение и параллель в тотальной антихристианственности Запада современного.

Правды ради надо сказать, что в иных публицистических выступлениях Хомякова этот жёсткий историософский тезис порой очень существенно смягчается; и однако, в «Семирамиде» его жёсткость представлена с той же несомненностью, с которой его современник и друг, радикальный западник Пётр Яковлевич Чаадаев, высказывал противоположную уверенность в европейском Западе как уже установившемся Царствии Божьем на земле и абсолютное разочарование в исторических перспективах любых стран Востока (включая Россию), изъятых из европейской ойкумены.

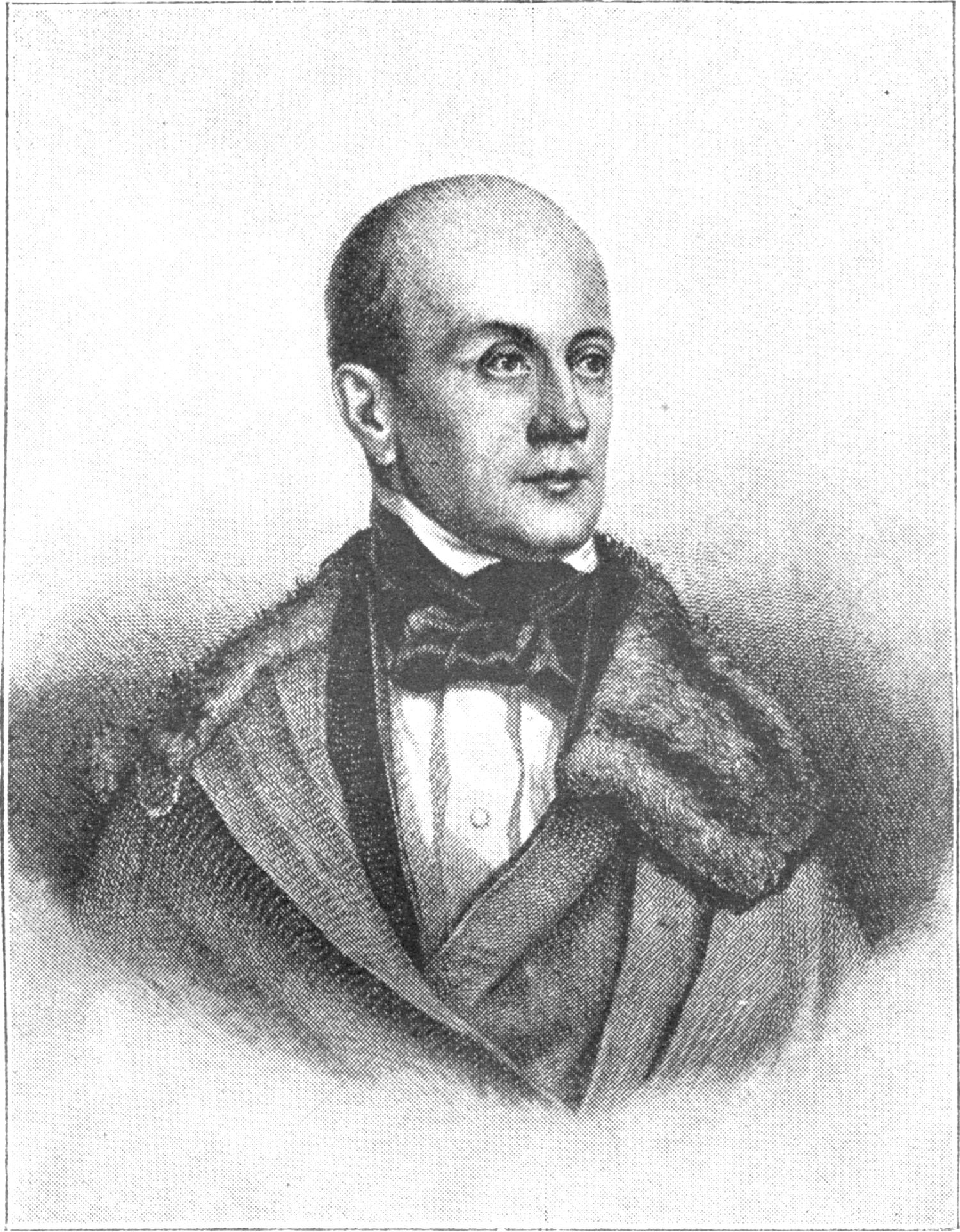

Портрет Пётра Яковлевича Чаадаева. Фото: из книги «Галлерея русскихъ писателей»

Портрет Пётра Яковлевича Чаадаева. Фото: из книги «Галлерея русскихъ писателей»Подобно тому, как Чаадаев считает Россию, когда-то несчастно заражённую «византийским грехом» внеевропейской самозамкнутости, фактически богооставленной страной, навсегда обречённой на малоуспешное «догоняющее развитие», так и Хомяков зеркально ниспровергает любезный своему визави европейский Запад, подвергая буквально все его страны прямой моральной дискредитации. Ибо все они, по Хомякову, наследуя «безродному эгоизму» Древнего Рима, являют собой воплощения лишь того или иного исторического греха или недостатка. Резюмировать антизападническую филиппику Хомякова можно в следующий «синодик»: Англия – это гордыня, Франция – тщеславие, Испания – преступление (убийства индейцев!), Италия – неизживаемое язычество (несмотря на 18 веков христианства…), Швейцария – культурный пустоцвет, Бельгия – политический полуфабрикат; и из всех европейских образований чего-нибудь стоит одна только Германия, да и та почти намертво засушена своей схоластической кабинетной учёностью...

Но чтó поразительно: ведь и о России на этом фоне сказано Хомяковым не только с телеологическим пафосом (о нём в конце абзаца), но и с предельной критичностью, мало уступающей чаадаевскому вердикту. Для главы русских славянофилов Россия – «страна без возврата искажённая», и её неисправность не только в укоренившемся западническом подражательстве, но и в так и не изжитом наследии собственных «диких веков». В русском человеке до сих пор не воспитан «крепкий характер личности», а его религиозность не созрела как сознательное церковное христианство и чаще всего замещается «затейливой сказочностью». Трудно сказать, читая эти и памятуя многие другие хомяковские строки, чья русская самокритика, западников или славянофилов, оказывается на поверку более контурной и беспощадной… Вместе с тем однозначно выражен Хомяковым и его идеал вечной России. С его точки зрения, мы – «демократы среди прочих семей Европы», Россия есть носительница «чисто человеческих» или «общечеловеческих» начал, а русская культурная воля состоит в том, чтобы дать возможность жить вольно и развиваться самобытно абсолютно любому народу.