Рост цен на энергоносители в Европе угрожает серьёзными потерями в науке: институты, эксплуатирующие энергоёмкие суперкомпьютеры, ускорители и лазерные лучи, уже испытывают трудности. Если этой осенью и зимой цены продолжат расти, воздействие на науку будет значительным. Очевидно, это не первый кризис, который переживает мир. «Стол» задался вопросом: были ли подобные ситуации в истории науки и чем они закончились? Оказалось, нечто подобное происходило в XVII веке.

Запустил энергетический кризис экономический спад во время пандемии COVID-19: тогда некоторые энергетические компании остановили генераторы и не смогли вовремя увеличить мощность, чтобы удовлетворить возобновившийся спрос. Спецоперация на Украине в феврале ухудшила ситуацию: европейские санкции и ответные действия России сократили поставки российского природного газа, который питает электрогенераторы. Сегодня цены на газ в континентальной Европе более чем в 10 раз превышают средние исторические значения.

– Что будет происходить с наукой? Большая наука, скорее всего, прямо сейчас будет существенным образом сокращаться, – комментирует ситуацию историк науки, действительный член Международной академии истории науки Дмитрий Баюк. – Проекты, которые потребляют много энергии (например, ускорители), будут приостановлены, отложены и урезаны. Такая ситуация в мире не новая. Например, можно провести прямые параллели с XVII веком: драматические климатические изменения, пандемия, войны, которые втягивают в себя всё больше участников.

По словам эксперта, всё это, скорее всего, действительно приведёт к растущей нехватке ресурсов и необходимости экономить. Тем не менее есть большое количество прикладных задач, которые необходимо будет решать прямо сейчас: например, новые эпидемии потребуют новых вакцин. Очевидно, потребуются новые математические модели климатических процессов. Таким образом, финансы и энергия, что сегодня значительно более ценный ресурс, будут направлены туда. То есть профиль научно-исследовательских работ будет меняться.

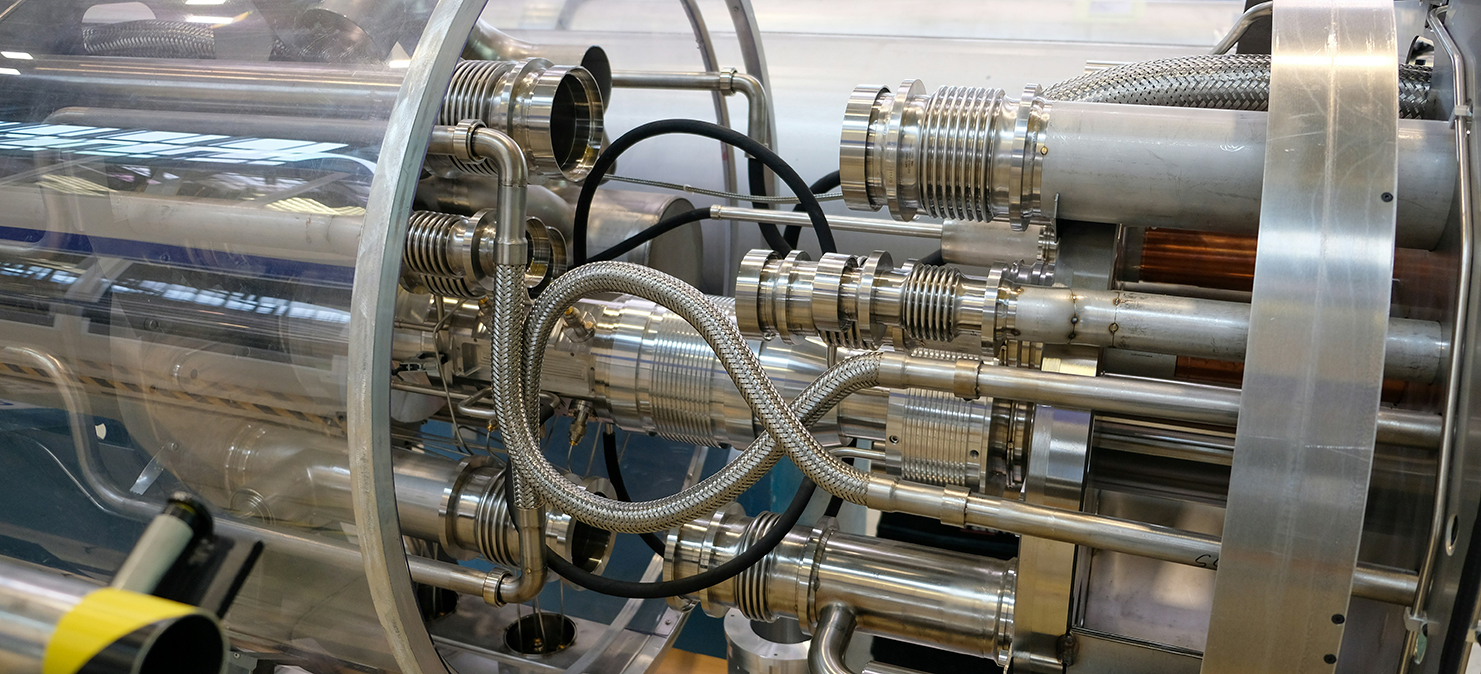

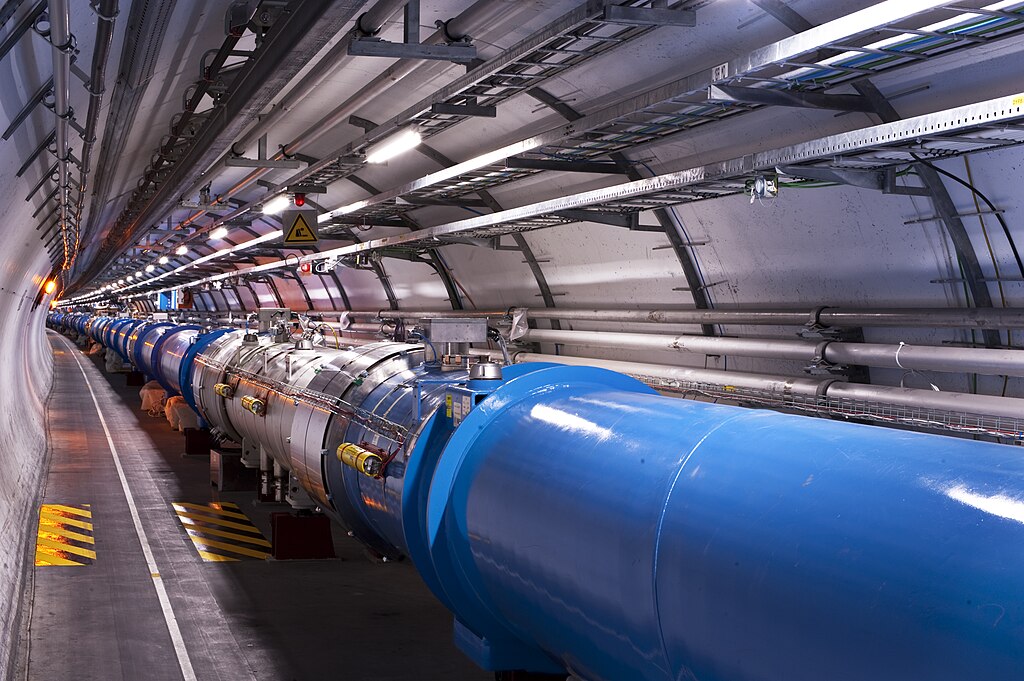

Сегодня под угрозой оказалась даже легендарная лаборатория физики элементарных частиц ЦЕРН, расположенная в Швейцарии, которая ежегодно потребляет 1,3 тераватт-часа энергии, что примерно эквивалентно 250 000 домохозяйств. Серж Клоде, координатор по энергетике CERN, не исключает, что, для того чтобы поддерживать работу Большого адронного коллайдера, самого мощного ускорителя в мире, придётся закрыть более мелкие ускорители.

Большой адронный коллайдер. Фото: Anna Pantelia/CERN

Большой адронный коллайдер. Фото: Anna Pantelia/CERNОб этой тревожной сиутации в недавнем выпуске журнала Science вышла статья с громким названием «Энергетический кризис бьёт по науке».

Джессика Демпси – директор Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON), который использует большие компьютерные кластеры для обработки радиоастрономических данных, обнаружила, что затраты на электроэнергию выросли в три раза по сравнению с 2021 годом. Чтобы сохранить работу LOFAR, придётся запросить экстренное финансирование от правительства. «Это безусловно экзистенциальный кризис», – говорит она. Эксперты опасаются, что сложнее всего придется небольшим исследовательским лабораториям в университетах, которые, скорее всего, окажутся предоставлены сами себе – без поддержки и правительства, и промышленных компаний.

Мартин Фрир, физик-ядерщик, возглавляющий энергетический институт Бирмингемского университета, предрекает, что «это может означать, как и в случае с COVID, перерыв в научных программах».

Галилей на карантине

– Социальные, экономические и политические условия всегда влияют на развитие науки. В 1954 году британский историк Эрик Хобсбаум опубликовал в журнале “Past & Present” («Прошлое и настоящее») две статьи о том, что происходило в мире в XVII веке. Там он назвал это «общим кризисом». Первые проблемы были вызваны изменениями климатического режима: если до XVII века в Англии выращивали виноград и делали вино, то потом стала замерзать Темза, никакой виноград там больше уже не рос, начиналось то, что со временем назвали «малым ледниковым периодом». Среди его последствий – практически повсеместная нехватка продовольствия.

По словам Дмитрия Баюка, в России первые годы XVII века были необыкновенно неурожайными, что стало едва ли не главной причиной последовавшего Смутного времени. В Китае голод спровоцировал массовые вспышки индивидуального насилия, и во многих провинциях, как писал один иезуитский миссионер, «не осталось ни одного непокалеченного жителя». Практически во всех империях сменились династии. Началась эпидемия чумы. В 1632 году, когда Галилей готовил к публикации свой «Диалог о двух главнейших системах мира», медицинские ограничения (локдаун, как сказали бы мы сейчас) не позволили ему получить от римской инквизиции имприматур, официальное разрешение на публикацию, и вынудили ограничиться имприматуром инквизитора Флоренции, что, кроме прочего, вменялось ему в вину. А когда Галилею год спустя надо было ехать на инквизиционный суд в Рим, ему пришлось 40 дней провести в карантине. За этот год из-за эпидемии население Флоренции сократилось на 10 процентов.

В 1666 году началась эпидемия чумы в Англии, все университеты были закрыты, а студенты распущены по домам. Именно тогда один из студентов Кембриджа по имени Исаак Ньютон оказался в родной деревне и провёл там целый год, который потом называл самым продуктивным годом своей жизни. Именно в это время, согласно истории, рассказанной им потом, ему на голову падало яблоко, а в эту голову приходили мысли о всемирном тяготении.

Исаак Ньютон. Фото: Isaac Newton Institute

Исаак Ньютон. Фото: Isaac Newton Institute– Для науки это тоже был кризис – в ней вымирали целые проблемные пласты, – говорит Дмитрий Баюк. – Им на смену пришли новые направления, новый взгляд на новые проблемы. Эти направления стали быстро развиваться и, кстати, оказались довольно полезным подспорьем в развитии империй. Например, до этого времени, путешествуя через океан, фактически невозможно было два раза приплыть в одно и то же место. Навигация с такой задачей не справлялась. И тут Галилей открыл спутники Юпитера – на полтора века они стали самым надёжным хронометром, определяющим долготу места. Это позволило использовать плантации в Северной Америке, более или менее надёжно плавать в Индию за хлопком и мануфактурой.

Потом появились ткацкие станки с механическим приводом и другая машинерия, Англия стала быстро расти, так как там много железа и угля, то есть климатические изменения привели к упадку сельского хозяйства, зато стала развиваться промышленность. Научная революция XVII века переросла в XVIII веке в промышленную. 30-летняя война закончилась Вестфальским миром, который определил европейский порядок, продержавшийся до ХХ века. Такая последовательность событий радикальным образом изменила очертания Европы и всего мира.

Деньги на прогресс

Сегодня наука – дело дорогостоящее (это началось как раз в XVII веке) и будет становиться ещё дороже. Время, когда можно было посчитать что-то на бумажке карандашом, прошло. Нужны большие компьютеры, для них нужно электричество – никуда от этого не денешься. Но механизм принятия решений – что надо считать и как – будет меняться. Интеллект учёного и ресурсы будут перераспределяться, в том числе и географически.

По словам Дмитрия Баюка, в этом тоже есть параллель с ХVII веком: научная революция началась в Италии, а потом учёные начинают перебираться на север.

Лондонское королевское общество становилось моделью не только для развития научных институтов, но и для демократических. Проведение публичных экспериментов, обсуждение их результатов, привлечение широкой публики к рассуждениям на проблемы мироустройства – это некая модель работы парламента, которая переехала через океан и там несколько модифицировалась.

– Сейчас можно предположить, что тоже будет некое взаимодействие между наукой и политическими институтами, какое – вряд ли кто-то возьмётся предсказать, – говорит Дмитрий Баюк. – Но если считать, что была 30-летняя война в XVII веке, потом в XX веке Первая и Вторая мировые войны вместе тоже длились примерно 30 лет, и если предположить, что и следующая большая война, в которую мы, похоже, по неосторожности ввязались, продлится примерно столько же, то следующего консенсуса по поводу нового мирового порядка надо ожидать где-то к 2052 году.

Возможен ли в науке откат назад – из-за политических, экономических или каких-то иных причин? Конечно же, в науке не бывает поступательного движения только вперёд и вперёд. Но многое зависит от того, что мы называем наукой. Как показывает опыт, всегда есть люди, которые занимаются исследованиями независимо ни от чего. Что бы вокруг ни происходило – они что-то исследуют. Какова доля таких людей? Меняется ли со временем? Не знаю. Я думаю, что это природный фактор. Но что меняется со всей очевидностью, это, например, количество профессиональных учёных, внимание, с которым относятся к результатам их исследований и их теориям, вообще связь науки с обществом.

В «Дом мудрости» в Багдаде учёные люди стекались отовсюду, чтобы заниматься исследованиями. Был такой человек – Аль-Хорезми, известный в Западной Европе под латинизированным именем «Алгоритмус»; он не был арабом, он пришёл в Багдад из Хорезма. И вошёл в историю в частности благодаря «Книге об индийском счёте», где описывает используемые в Индии значки для записи чисел, которые мы называем теперь арабскими цифрами: они меняют своё значение в зависимости от, условно говоря, той клеточки, куда их вписывают. Оставлять клеточку пустой неудобно, и индийцы стали их обозначать специальным знаком, который мы теперь называем «ноль». Все наши современные вычислительные возможности строятся на этой элементарной структуре: смысл одного не-ноля определяется количеством нолей, отделяющих его от другого не-ноля. Расцвет «Дома мудрости» приходится на VIII–IX века, после чего Халифат начинает разваливаться, арабский мир охватывает кризис, арабов вытесняют с Пиренейского полуострова, халифаты распадаются на эмираты и учёность падает. Существование учёных монахов, которые идут в разграбленные города читать в захваченных библиотеках арабские рукописи, мало что меняет: их единицы, а их труды принесут плоды только столетия спустя. Общества погружаются во мрак, хотя источник света совсем рядом.

Такое случалось не раз, и не всегда виной кризисы. Похожий провал во взаимоотношениях науки и общества был вызван, например, появлением двух теорий: относительности и квантовой, которые привели к так называемому «квантовому разрыву».

– Рухнула картина, которая пропоагандировалась Лондонском Королевским обществом, – когда всякий может прийти и посмотреть на эксперимент, сделать свой вывод и сказать: да, вот это вот правильная теория, а это – нет, – говорит Дмитрий Баюк. – После «квантового разрыва» теории стали настолько сложными, что как ни смотри на треки в камере Вильсона, эти странные круги и петли, – ничего не поймёшь, пока не потратишь десятилетия на умение читать новые символы реальности. Послевоенная наука, с одной стороны, утратила своё значение для обыденного сознания в понимании мироздания, то значение, которое она имела в XIX веке, с другой – вошла в повседневную жизнь в виде технологий. Все полупроводники, электроника – всё это построено на квантовой механике. Всё упростилось за счёт того, что людям не надо знать, как работает всё то, без чего они не могут жить.

Но есть, по-видимому, некий эволюционный механизм, настроенный таким образом, что какое-то количество людей на каждом этапе истории почему-то стремится к познанию. Вспомним Аль-Хорезми или Ибн-Сину – что их гнало с родных мест? Ведь не было ни радио, ни газет – как узнали они, что где-то есть «Дом мудрости», где собираются учёные? Наверное, они узнавали о его существовании, когда тысячи километров пути уже были пройдены. Что их заставляло пройти эти тысячи километров в неведении? Мы можем только гадать.

Кризис как старт

Сегодня неправильно говорить о кризисе науки – речь о новом общем кризисе. И нет такой стороны бытия, которая не будет им затронута: он коснётся и гуманитарных ценностей, и межчеловеческих отношений, и понимания закономерностей их эволюции. Взять хотя бы идею Хобсбаума, с которой мы начинали наш разговор: переход от феодализма к капитализму. Главное в нём – власть чистогана. Она подразумевает существование некоего тотального рынка, на котором продавец и покупатель должны договариваться, то есть достигать согласия по поводу того, по какой цене совершается сделка. Однако мы видим, что так никогда и нигде не получается – обязательно кто-то кому-то выкручивает руки.

– Для любого кризиса характерна гиперакселерация: вступая в кризисное время, мы начинаем развиваться очень быстро, и некоторые процессы начинают приобретать лавинообразный характер, – говорит Дмитрий Баюк. – И – как всякая лавина – процесс этот неустойчив: бесконечно малое изменение начальных условий может обернуться сколь угодно большим возмущением траектории. В физике есть такое понятие, как спонтанное нарушение симметрии: эволюция уничтожает симметрию начального состояния.

Развитие технологий, с одной стороны, таит в себе опасность, но с другой стороны, это и есть потенциал для преображения цивилизации.

Само по себе научное развитие как поступательный ход науки даёт иной раз основание для того, чтобы испытывать отчаяние, но это и источник надежды.