– Меня призвали практически через год после аварии, в феврале 1987 года, третьим потоком. Я по специальности врач-реаниматолог, лейтенант медицинской службы запаса.

– Как вы получили повестку?

– 22 февраля я был на дежурстве на станции скорой медицинской помощи г. Фрунзе на тот момент. Приезжаю с вызова, меня приглашают в диспетчерскую, сообщают: звонили из военкомата. Дальше я снова уезжаю на вызов, возвращаюсь – вижу, перед станцией уже меня ждёт уазик с офицером. Меня забрали, повезли в районный Свердловский военкомат на проверку документов и сдачу крови в ближайшей поликлинике. Затем – под Фрунзе в военную часть надевать форму. Мы не знали, зачем надеваем форму: «Информация секретная».

– Даже не попрощались с семьёй?

– Нас ненадолго отпустили домой. Форма у меня не офицерская была: кирзовые сапоги, солдатская гимнастерка, фуфайка, ушанка. Папа помог пришить погоны. По старому обычаю, все собрались меня проводить, мама начала плакать. В такой же форме папа на войну ушёл и вернулся домой только в 1947 году. Нас девять детей было, я младший. Папа сказал: «Цыц! Я с войны вернулся, и он вернётся! Мирное время, всё будет нормально. Сын, давай хорошо служи, не посрами!». И тоже заплакал. Я говорю: «Папа не плачь, сами же сказали!». Радости было мало. Жена на сносях. Но человеческая натура всегда ждёт лучшего исхода, и мы надеялись на лучшее. Мысли всякие были. Мы понимали, что, скорее всего, под Чернобыль поедем, но была надежда попасть, например, в нашу войсковую часть среднеазиатскую.

Искендер Шаяхметов. Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова

Искендер Шаяхметов. Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова– Сколько лет вам было тогда?

– 27 лет. 22 февраля меня забрали утром с работы, а 23-го ночью мы уже автобусом выехали в аэропорт Алма-Аты. Нам только сказали, что спецсборы продлятся полгода. Нас было 27 человек из Киргизии. Казахстан недобрал офицеров, и мы стали недостающими офицерами запаса. Из медиков были я (то есть реаниматолог), детский врач и стоматолог. То, что говорилось перед вылетом, я помню до сих пор: «Товарищи офицеры! Вы едете выполнять ответственное задание партии и правительства, вы летите на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной станции!». И мы пошли на посадку. Самолёт оторвался от земли. В самолёте я думал: «Ну уже год прошёл. Наверное, там всё наладилось». Да какое там наладилось! Приземлились. Во Фрунзе тогда было тепло, Средняя Азия же! А прилетели в Минск при минус 18–20 в сугробы снега. Из Минска поехали в Гомель, затем в Хойники и село Новосёлки, где дислоцировалась наша войсковая часть №20040 Центрально-Азиатского 27-го полка радиационной химической защиты. Полк из 960 человек стоял на опушке села Новосёлки. В округе на 25–30 км 5–6 сёл стояли абсолютно пустыми, Белоруссия тоже сильно пострадала. Кругом снег, безжизненные сёла, из печей дым не идёт, жуткое впечатление.

– Вы впервые были в этих местах?

– Нет. Я всегда любил белорусскую природу, школьником был со спортивной школой, выезжал на соревнования в Минск, Киев. Тем страшнее было смотреть на заражённую природу, шикарный лес. Мы делали зачистку территории, вывозили заражённую землю, рубили деревья, вывозили их в могильники. Врачей на полк было восемь, я делал медицинскую работу: анализы крови тотально всем, приём больных, раз в неделю суточное дежурство, проверка пищи. 8 мая нас по тревоге подняли, и мы передислоцировались под Чернобыль в здание школы.

– Что вы там делали?

– Я был начальником медслужбы инженерно-технического батальона. Это 360 человек. Мы одними из первых зашли в Зону. Саркофаг уже стоял закрытым, но, сами знаете, радиации там ещё на века осталось. Наш батальон первые 10 дней работал на Открытом распределительном устройстве 750 кВ, которое находилось прямо под 4-м блоком. Там лежали бетонные плиты, которые заливали предыдущие бригады. За бетонными плитами земля фонила. И мы скребками, кирками, лопатами собирали землю в контейнеры, а контейнеры увозили на могильник. Я первым входил в Зону, делал радиационную разведку портативным дозиметром ДП-5Б, составлял карту, где какое излучение. За мной заходили солдаты, делали зачистку. Каждый из нас работал по 45 минут, получая за это время суточную дозу облучения. На следующие 45 минут другая группа заходила. И так 10 дней.

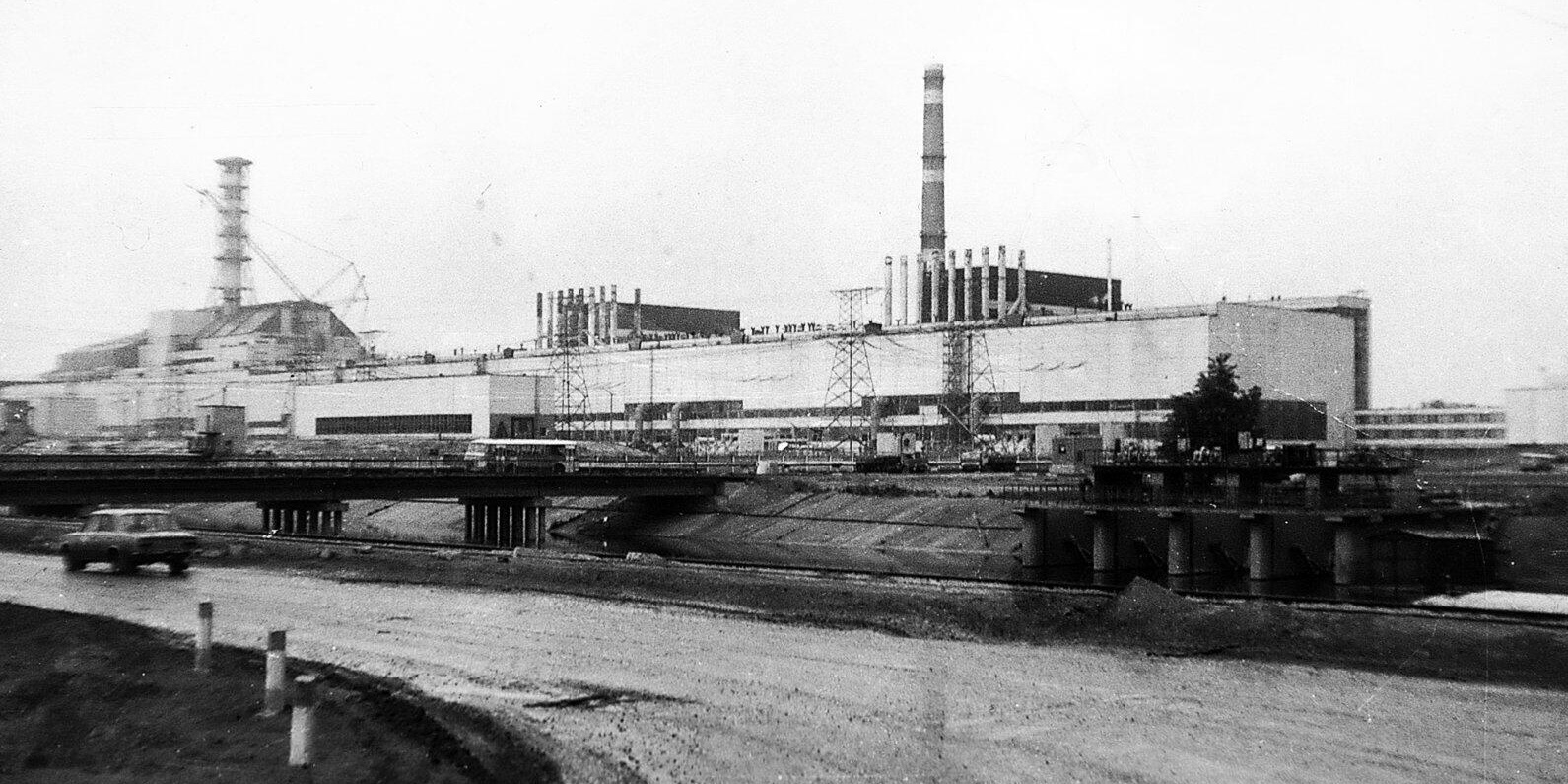

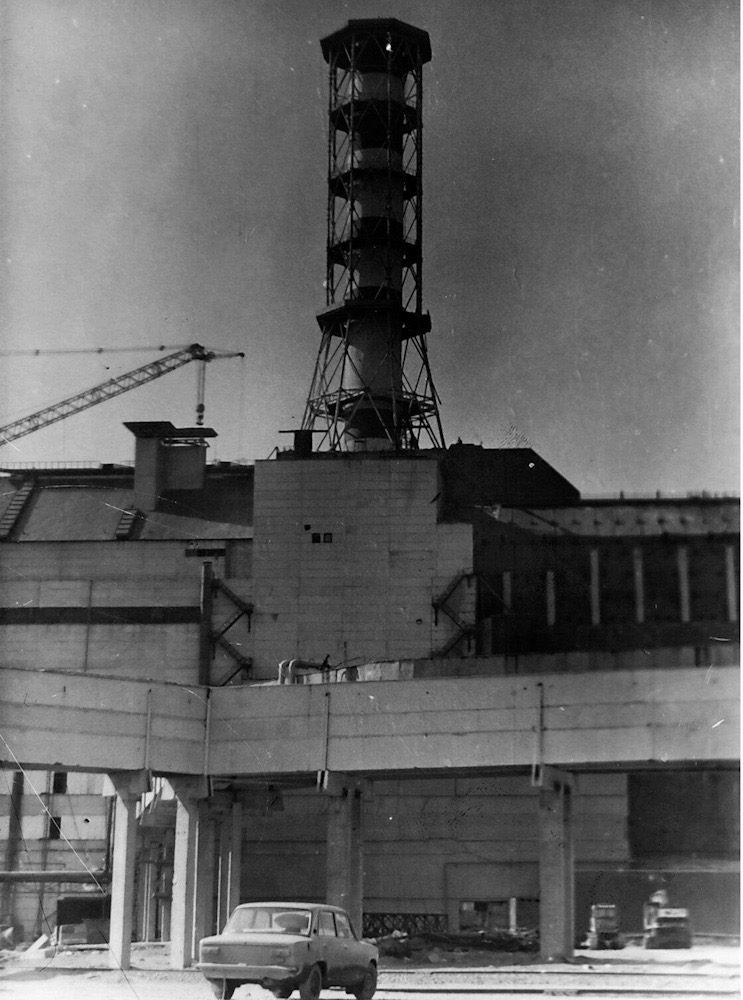

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова– Почему именно 45 минут?

– После замеров и составления карты участка по формуле рассчитывалось, сколько человеку на этом месте можно пребывать, то есть за какое время он получит суточную дозу радиации. Например, на крыше 4-го энергоблока – всего минуту. Предположим, два человека бегут, бросили по две лопаты земли в тележку, срабатывают сирены, по звуковому сигналу бегут назад. Бежит следующая партия. Когда тележка набрана, мусор сбрасывали вниз. У нас много шуток ходило о том, что даже японские роботы не выдерживали радиацию, ломались, а советский биоробот работает до сих пор. Японские микросхемы в механизмах выходили из строя за день-два.

– Какой вы увидели Чернобыльскую АЭС впервые?

– Меня встретили высокие густые леса и рядом – закрытый саркофаг цвета мокрого асфальта, дальше – 3-й блок, который менее пострадал, 2-й и 1-й блоки, которые не пострадали. И рядом ещё строились 5-й и 6-й блоки, башенный кран. Широкий красивый обводной канал. Огромное количество военных, людей в спецформах. Но больше всего и в первый, и в другие разы меня поразил хвойный рыжий лес (мы так его называли). Он до сих пор стоит перед глазами. Густой, красивый, с неестественного цвета жёлто-рыжей хвоей – результат взрыва графита. Он находился с левой стороны и сильно фонил. После нас другие призывники этот лес вырубили. Я помню и дорогу до Припяти, мы ездили к могильнику один раз. Самое сильное впечатление произвели чьи-то развешенные пелёнки и ползунки на балконах, развевающиеся на ветру, и ни одного человека на улицах. Припять – красивый современный город: высотные дома, широкие безжизненные проспекты – зловещие ощущения. Похожи на Зону из «Пикника на обочине» Стругацких и фильм «Сталкер» Тарковского. Колючая проволока, будка с толстыми-толстыми стёклами окна – желтоватого цвета от радиации. Мы подъехали, сирена сработала, шлагбаум поднялся, заехали и увидели огромный пустой котлован, на дне которого лежали машины, механизмы, контейнеры.

– Вы превышали время нахождения в зоне опасности?

– Мы не успевали сдать вовремя ремонтно-механический цех напротив 4-го энергоблока. Видите фото, где мы втроём на его крыше стоим? Я в центре, рядом – представитель АЭС и особист, то есть тройной контроль повсюду. Фотографироваться было нельзя, но сами понимаете. По прошествии времени могу сказать честно, нас вызвали особисты и сказали: «Надо занижать показания приборов, увеличивая время пребывания на объекте». Мы все в одинаковых условиях были: и командир полка, и рядовой. Добрым словом вспоминаю командира батальона и других офицеров, человечные люди. За 21 день я получил десятилетнюю дозу облучения. У нас был потолок 10 бэр (биологический эквивалент рентгена), но мы всем в военном билете писали: 9,8 бэр, 9,6 бэр. Это официально. А фактически никто не знает, в два раза доза превышена точно. Думаю, мы прилично получили, потому что из 27 офицеров, которые вылетали из Алма-Аты 22 февраля 1987 года, сегодня, к сожалению, в живых осталось восемь. Буквально через год у нас умер командир разведки Виктор Ротанов. Они впереди были всегда, и Витя часто недооценивал опасность. Понимаете, привыкает человек ко всему. Радиацию же не видно, не слышно, она проявляется потом. Я сам два раза большую дозу получил. Первый раз – когда делал радиационную карту ремонтно-механического цеха в 300–400 м от 4-го энергоблока. Вечером почувствовал металлический привкус во рту, неукротимую рвоту, сильную головную боль, расстройство ЖКТ, три дня лежал. Головная боль ничем не снималась. Но я врач, меня заменить некому. Как смог встать на ноги – пошёл.

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова– А второй?

– Вторую дозу облучения – по глупости. Я сопровождал на могильник колонну, которая везла заражённый грунт, радиационный материал. Меня будто свели с ума те огромные котлованы могильника, где на дне лежали машины. Я увидел абсолютно новенький белый рафик «скорой помощи». От избытка впечатлений мне не хватило соображения, что там доза бешеная. И я, забыв на дозиметре переключить шкалу, спустился к машине, рассмотрел мигалки, что там внутри, а потом думаю: чего это дозиметр у меня молчит? Смотрю – а шкала запредельная. Я её когда переключил в правильный режим, услышал вот это пощёлкивание. Оно мне периодически даже снится. Пощёлкивание перешло в свист, я выскочил, но было поздно. Вечером – опять привкус металла, сухость, рвота и далее по списку. Или был случай, когда я заночевал в медсанчасти, не проверив сначала дозиметром постель. А она хорошо так щёлкала и звенела наутро: одеяло излучало, подушка. Мы всё дезактивировали порошками, стирали, но всё равно накапливалось. Спустя годы сожалею о наших глупостях. Каждый год 26 апреля мы собираемся в Бишкеке в сквере у памятника ликвидаторам. К сожалению, очень многие из нас умерли, много очень инвалидов. У всех обостряются хронические заболевания, в первую очередь опорно-двигательного аппарата, у всех артриты, кожные заболевания, сердечно-сосудистые…

– Как вы защищались от радиации?

– Резиновые сапоги. Респираторы-лепестки меняли каждый час. У работающих на крыше были перчатки и свинцовые фартуки, закрывающие грудную клетку и органы таза. Часто слышим, что от радиации алкоголь помогал, всем водителям машин выдавали боевые 100 г. Я такого не видел, мне не наливали. Спецсредств не было. А что было – так это усиленное питание, много витаминов и лекарств. Медикаментозное обеспечение было просто супер – начиная от редких и дорогих тогда одноразовых шприцев и заканчивая растворами, о которых я только слышал или в книгах читал: и антибиотики, и обезболивающие дефицитные, и кровозаменители.

– Наши или иностранная помощь?

– И наши, и очень много иностранного. Особенно германского, венгерского, финского.

– Вам было страшно?

– Первые два дня был страх. Я живой человек, тем более врач. Но когда поехали в Зону, инстинкты притупились даже у меня. А место коварное. Всего шаг в сторону можно сделать, а там маленький очажок с запредельным уровнем радиации. По вечерам и ночам мы ходили в дозор. Однажды идём – видим свет в лесу. Наши ребята наловили огромных толстолобиков в обводном канале, уху варят. Говорю: что ж вы делаете, это донная рыба, весь ил радиоактивный впитала! Подношу дозиметр к кастрюле – свистит. Мне на это отвечают: «Хватит уже пугать, доктор, кушать хочется нормальной пищи! Садись лучше с нами». Я, конечно, отказался. Но ребят понимаю. Сложности были в питании, много консервированного, вода строго бутилированная – две бутылки в день на человека. Когда временами из дома присылали свежий чеснок, мы с таким кайфом ели его, как деликатес.

– Не стали спасать неразумных, выливать уху?

– Да вы что! Нет, конечно. Я же им объяснил всё доходчиво, взрослые люди. Да и быть человеком нужно в любых обстоятельствах. В конце концов, ходим тут, всем этим дышим, что Бог дал – то и дал. Никто не знал, как с этой аварией бороться, столько умов ломали головы. Первые ликвидаторы вообще графит руками собирали. Первые пожарные, сотрудники АЭС и врачи «скорой помощи» – главные герои этой трагедии. Видели фильм «Мотыльки»? Посмотрите, он более или менее достоверный. Не как этот зарубежный «Чернобыль», где герой по лагерю с бутылкой водки идёт. Как можно так бессовестно очернять? У нас были строгие правила.

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова

Фото: из личного архива Искендера Шаяхметова