Почему сейчас город не город, если в нём нет университета, и как обходилась без университетов Россия до 1755 года? 270-летие МГУ, первого и главного университета страны, – повод поразмышлять о роли университета в «универсуме», то бишь во вселенной.

270 лет назад, в 1755 году, 12 января по юлианскому календарю (25-го по григорианскому календарю в XX–XXI веке) императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании первого российского университета. С этого пошёл отсчёт истории российских университетов, студенчества и университетской жизни как особой формы бытования.

25 января, Татьянин день, в нашем сознании навсегда стал праздником не только Татьян, но и студентов. Татьянин день прошёл в этом году с привлечением особого внимания высокого начальства. Накануне, 24 января, президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Попечительского совета МГУ, который заседал в Фундаментальной библиотеке университета, открывшейся, кстати, к его 250-летию. В находящемся рядом Шуваловском корпусе МГУ сотрудников 24 января убедительно попросили не открывать выходящие на библиотеку окна.

На этом заседании произошёл эпический диалог между президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректором МГУ Виктором Садовничим. Мэр Собянин заявил, что средняя зарплата по Москве – 140–160 тысяч рублей. Путин удивился: он считал, что больше. А Виктор Садовничий довольно отметил, что в МГУ средняя зарплата больше 180 тысяч рублей. Всё это, мягко говоря, преувеличение: видно, что высокие начальники парят в своих эмпиреях и не очень знают, как живут подведомственные им смертные, в том числе даже профессора МГУ. Оставим на их совести эти заблуждения. Потом 85-летний ректор Виктор Садовничий в честь начала каникул угощал студентов своей традиционной медовухой. Сейчас она делается из мёда с собственной пасеки Садовничего, раньше – из мёда с пасеки покойного Юрия Лужкова. 700 литров напитка разошлись в холле библиотеки по избранным студиозам – напиток был, между прочим, безалкогольный.

Торжественное заседание, посвященное 270-летию Московского государственного университета имени Ломоносова. Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Торжественное заседание, посвященное 270-летию Московского государственного университета имени Ломоносова. Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»Все эти событийные вещи на грани фольклора. А университет – это институция вечная.

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона сказано, что слово «университет» произошло от латинского слова «universitas», означающего «совокупность, целостность». Именно этой универсальностью взгляда на мир, его научной картиной университетское образование должно отличаться от высшего образования, получаемого в других высших учебных заведениях.

Когда-то Московский университет, основанный Михаилом Ломоносовым, имел всего три факультета: философский, юридический и медицинский. Причём все студенты начинали обучение на философском факультете, получая базовые знания по гуманитарным и естественным наукам.

В Московском университете не было богословского факультета. Хотя именно с богословских факультетов начинались древние западные университеты. Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Болонский университет готовили священников, юристов и медиков. Это были главные профессии образованных людей средневековья.

Вид города Оксфорд. Фото: Chensiyuan / Wikipedia

Вид города Оксфорд. Фото: Chensiyuan / WikipediaРоссия сильно подзадержалась на пути к науке о целостном восприятии мира. Первый в мире Болонский университет существует с 1088 года. Университет в Оксфорде был открыт в 1096 году, в Париже – в 1215 году, в заокеанском Гарварде – в 1636 году, и даже в колониальной Гаване университет появился в 1728 году.

Главным языком университетского образования средних веков была латынь. Западная Европа, возникшая на обломках Древнего Рима, довольно органично пользовалась этим языком, он не был чужим романо-германским народам.

Важно и то, что первые университеты в Европе образовывались не повелением правителя, а как общины людей, желающих изучать науки. И спрос на профессионалов шёл из жизни. Так, споры между светской и духовной властью создали запрос на правоведов, а эпидемии чумы – запрос на медиков. О том, почему нужны богословы, тогда и говорить было не нужно. Это сейчас кафедры теологии в светском вузе вызывают возмущение воспитанных на научном атеизме бывших советских людей. Во всём мире богословие как наука развивалось тысячу лет, в том числе весь ХХ век.

Школяры собирались вокруг учителя-магистра, чтобы перенимать у него навыки. Кстати, именно в Падуанском университете впервые появилось слово «нация»: это было обозначение студенческих землячеств, в рамках которых школяры, приехавшие из одной местности, выживали в условиях средневекового города.

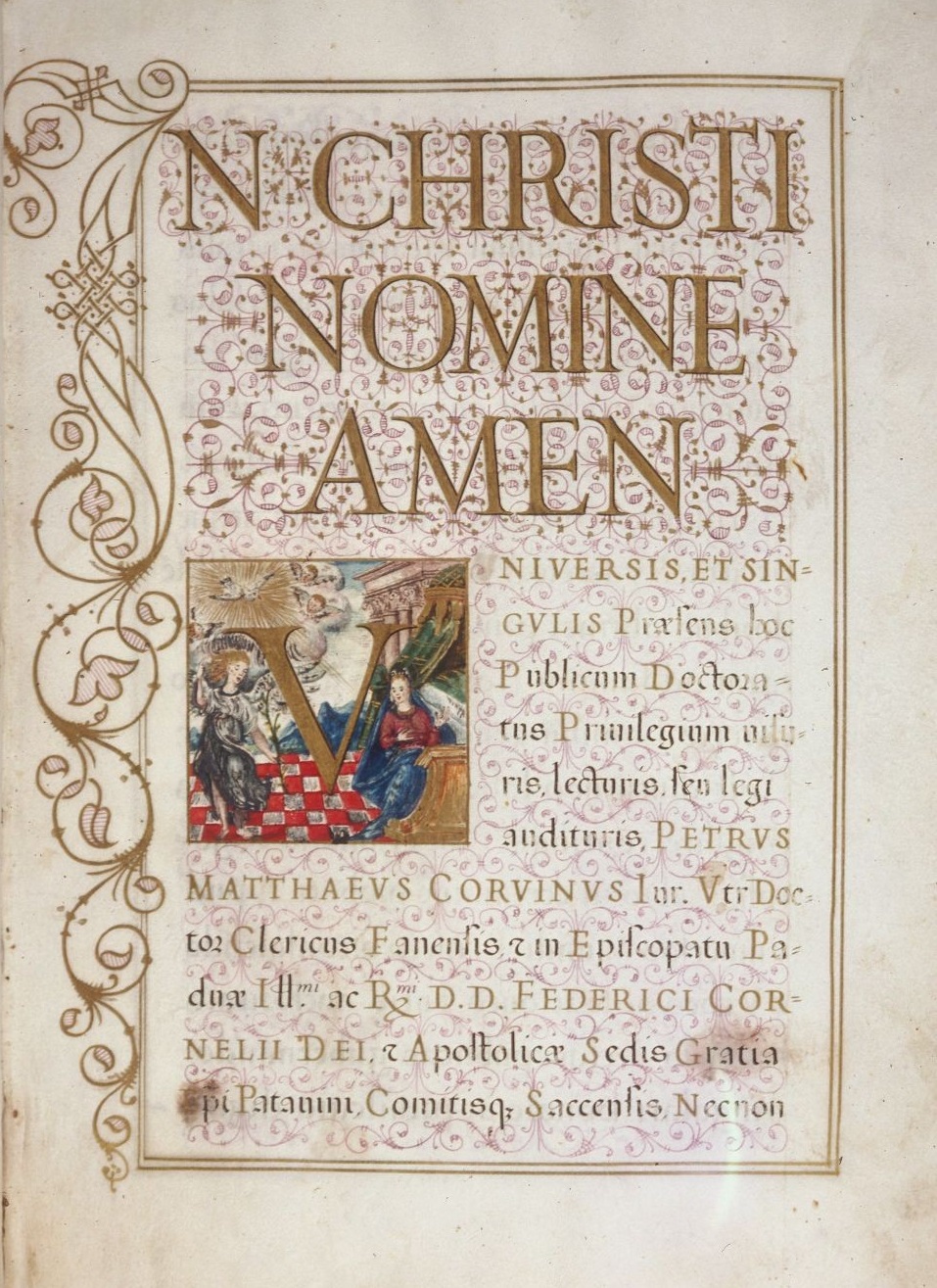

Диплом Падуанского университета образца 1582 года. Фото: Houghton Library, Harvard University / Wikipedia

Диплом Падуанского университета образца 1582 года. Фото: Houghton Library, Harvard University / WikipediaУниверситеты органично вписывались в складывающуюся традицию местного самоуправления. Средневековый университет мог просто собраться и покинуть город, ведь, как правило, он представлял собой лишь корпорацию – объединение людей – и не обладал собственным зданием. Одна из корпораций, обидевшись на власти Оксфорда, в 1209 году ушла и образовала Кембридж. А в 1229 году члены Парижской корпорации демонстративно покинули город после столкновения с местными жителями и конфликта с французским королём. Два года спустя монарх вынужден был признать право университета на забастовку и отказаться от вмешательств в его дела.

Члены корпораций сами избирали ректора и очень дорожили этим правом. Вокруг университета формировался своего рода кластер учёных людей, интеллектуалов, которые зарабатывали своим умом.

Почему университеты до XVIII века не появились в России? Можно грешить на татаро-монгольское иго, феодальную раздробленность, отсутствие средневекового «эсперанто» – латыни. И на общее равнодушие к наукам, не имеющим практической пользы. Даже православие, которое мы приняли из Византии, пришло к нам без своей богословской составляющей. Только в XVIII веке стало появляться более или менее научно оформленное наше православное богословие – не та дремучая схоластика, что учил в бурсе гоголевский Хома Брут, а наука, где размышляют о Боге, вере и прочих тонких материях.

Якобы о создании первого университета вёл переговоры Борис Годунов, зазывая на Русь иноземных профессоров. Но, судя по всему, у него была идея создать образование для чисто прикладных нужд. Нужны были лекари, требовались зодчие, освоение Сибири диктовало потребность в картографах.

Борис Годунов. Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Борис Годунов. Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»Много позже по этому пути пошло массовое высшее образование в Советском Союзе. Когда стране, где основное население было крестьянским, от силы окончившим земскую школу, срочно понадобились образованные кадры для индустриализации, стали создаваться институты – узкопрофильные, с ориентацией на прикладные исследования. Вспомним, что в 1950–1980-х годах главной профессией была профессия инженера. «Мой миленок забубённый, / Умная головушка! / На инженера учится. / Ой, хороший инженер / Из него получится!» – пели оставшиеся в деревнях девушки.

В 1948 году началось строительство нынешнего главного здания МГУ на Ленинских (они же Воробьёвы) Горах. Это фантастическое здание стало символом новой эры научно-технического прогресса. Между прочим, курировал строительство Лаврентий Берия, который одновременно занимался ядерным и космическим советскими проектами. Строили, конечно, зэки, и осталось много легенд о замурованных в стены трупах. Никто достоверно не знает, сколько у Главного здания МГУ подземных этажей. Официально – 3, неофициально – до 16. Впрочем, тайны ГЗ – отдельная тема.

Анатомический класс первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Фото: Валерий Шестов / РИА Новости

Анатомический класс первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Фото: Валерий Шестов / РИА Новости