Университет: кратко

Изначально университет появился в Европе как учреждение религиозное: там бесконечно осмысляли, переписывали и трактовали Священное писание. Иными словами, базово университет – про богословие. По мере секуляризации, перехода религиозной жизни в формат личных чувств, особенно после Вестфальского мира, на место богословия в университет начали приходить философия и естественные науки.

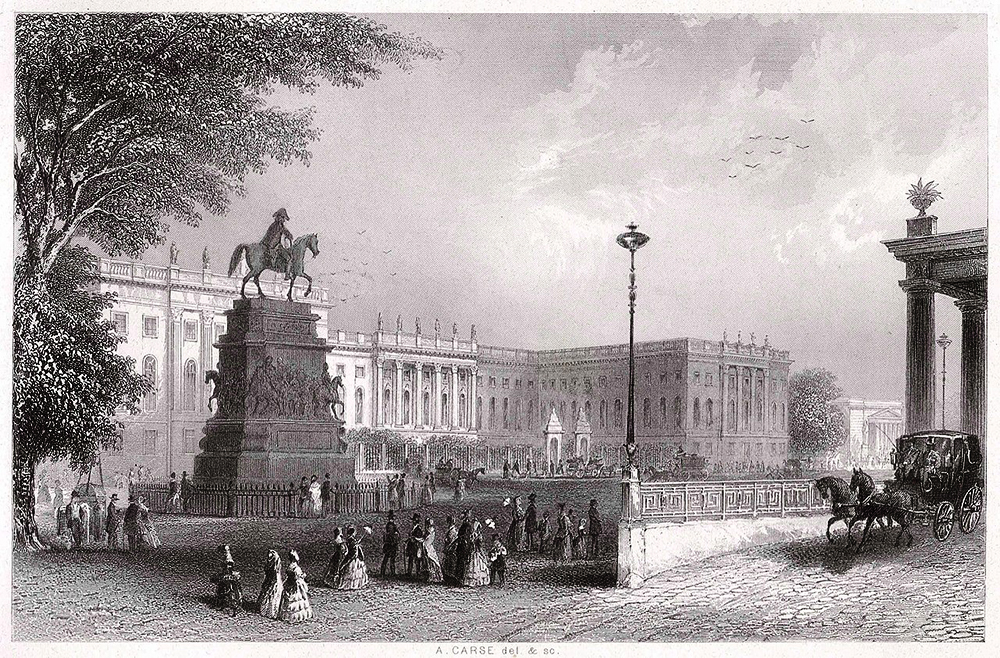

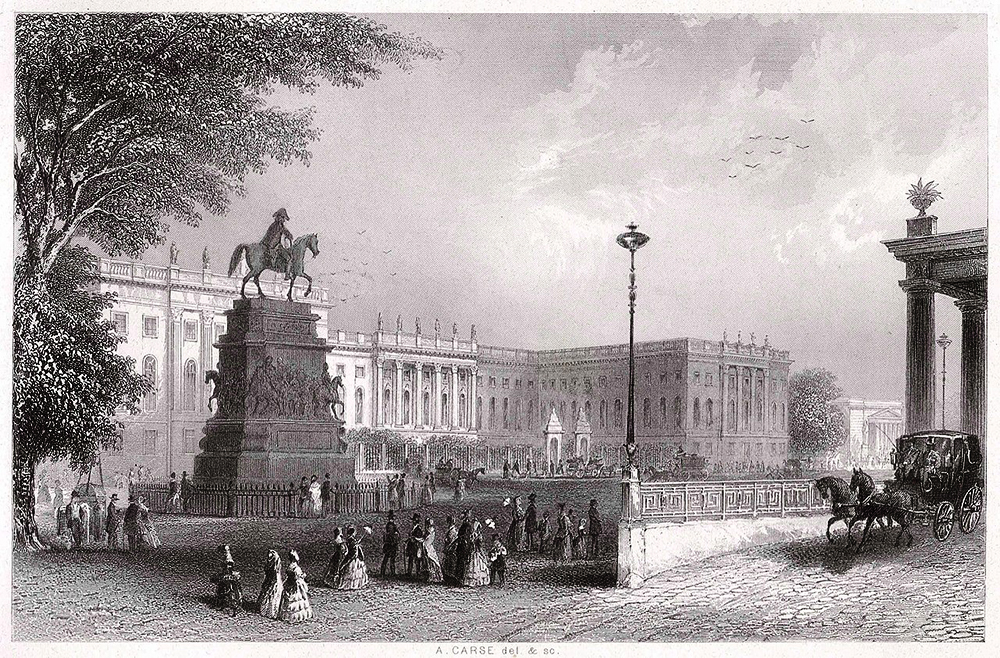

Этот процесс нашел свое яркое воплощение в гумбольдтовской модели университета – с рядом изменений, доживших до наших лет. В её рамках тесно интегрируются обучение студентов и исследовательская деятельность: студенты активно входят в научную работу, обучаясь осваивать мир научными методами.

Берлинский университет, 1850 год. Фото: Adam Carse / Victoria and Albert Museum, London

Берлинский университет, 1850 год. Фото: Adam Carse / Victoria and Albert Museum, LondonВместе с этим университет изучает науки комплексно, стараясь разные дисциплины сводить вместе. Это сочетается с внутренней свободой университетского сообщества и стремлением к гармоничному развитию личности.

Такой подход был очень хорош в первой половине XIX века, когда новые знания уже меняли мир, но ещё не меняли социальную структуру, так что человек с университетским образованием был своеобразным промышленником, ведущим в рамках своих компетенций практику.

Во второй половине XIX века, по мере индустриализации и урбанизации, людей и знаний стало требоваться много, а в профессиональных сообществах стали складываться достаточно строгие протоколы и рамки требуемых компетенций. Таким образом, от университета требовалось выпускать всё больше и больше людей по всё более и более стандартизированным программам. К рубежу XX века гумбольдтовская модель требовала серьёзной доработки: теперь университет превращается в высшую школу и приобретает государственное финансирование. Он начинает готовить людей компетентных, способных вести практику и встраиваться в профессиональную среду, в том числе как привилегированных наёмных работников.

Этот вектор сделала предельно очевидным Первая мировая война. Как точка максимального напряжения государственных сил, она требует МНОГО специалистов самого разного плана; и потому, что их нужно много, и потому что их состав нужно постоянно обновлять.

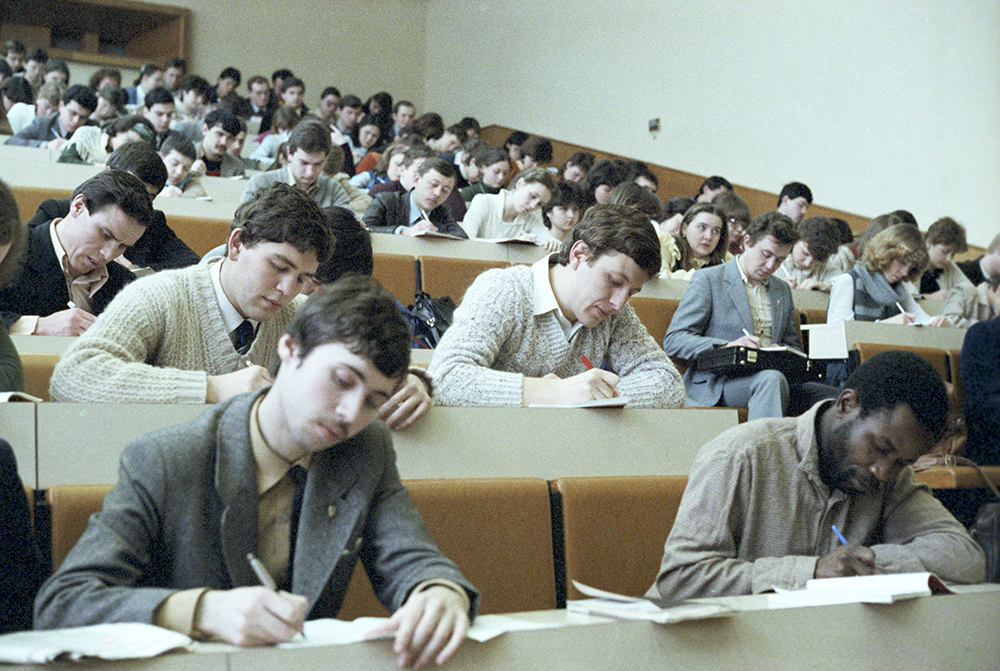

Советский вуз

Именно здесь выходит на арену советская высшая школа. Большевики были очарованы германским и английским капитализмом и хотели его воплотить без устаревшей социальной структуры, заменяя пэров и юнкеров на первых секретарей.

Автономия университета теперь не могла существовать; личность воспитывалась под задачи партийного государства, и пространства для подготовки человека, ведущего практику, тут не оставалось. В новой индустриальной экономике, требовавшей много мозгов, оставалось место для должностей и специалистов. Иными словами, человек, включаясь в структуру университета, готовился занять место в табеле, включиться в оргштатную структуру своего места работы и потом только менять эти места работы.

Анатолий Васильевич Луначарский (сидит второй справа) среди учащихся Рабоче-крестьянского университета им. Г.Е Зиновьева. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР / РИА Новости

Анатолий Васильевич Луначарский (сидит второй справа) среди учащихся Рабоче-крестьянского университета им. Г.Е Зиновьева. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР / РИА НовостиПоэтому студенту требовалось давать уже не опыт научных исследований и привычку к автономии, а строго определённый пакет компетенций, который делал его специалистом, носителем специальности.

С этой специальностью человек двигался в рамках плановой экономики и строго структурированного общества, а если государство решало, что ему стоит расти, – он отправлялся получать новое высшее образование.

Старые университеты пережили почти полную кадровую чистку, а новые университеты сразу создавались как высшие школы, мультиинституты, если следовать термину Рустема Вахитова. Наука теперь существовала для тех, кто решил пойти в науку, а для остальных – работа на благо народного хозяйства.

Такой подход передался даже армии: советский офицер учился быть не только командиром, но и, как правило, прежде всего техническим специалистом, на хорошем уровне понимающим связь, либо ракеты, либо иную сложную технику.

Советское общество в плане образования несло две взаимоисключающие, по сути, составляющие. С одной стороны, образование становилось частью культа модерна, предельно важным элементом нового социума; с другой стороны, этот социум был предельно консервативен и в плане динамики развития, и в плане экономических перемен. Тектонические сдвиги закончились примерно в 1949 году; после этого советское общество росло вширь, делая своих участников «более лучше» образованными и не давая этому образованию «выпрыгнуть куда-либо не туда».

Социализирующая роль высшего образования в СССР состояла, таким образом, не только во введении человека в интеллектуальный класс, но и в становлении у него твёрдого образа профессионала-специалиста, работающего, собственно, по специальности, на работе. Этот портрет постепенно размыли цеховики, однако он благополучно дожил даже до наших дней.

Советский вуз после СССР

Распад СССР породил два слабо стыкующихся между собой явления. Прежде всего новая рыночная экономика предполагала участие человека в бизнесе либо в практике, а также очень высокую его социальную мобильность. Грубо говоря, человеку с хорошим уровнем образования «стало можно» двигаться вне заданных советским вузом профессиональных траекторий (благо что мест, где они могли осуществиться, осталось мало).

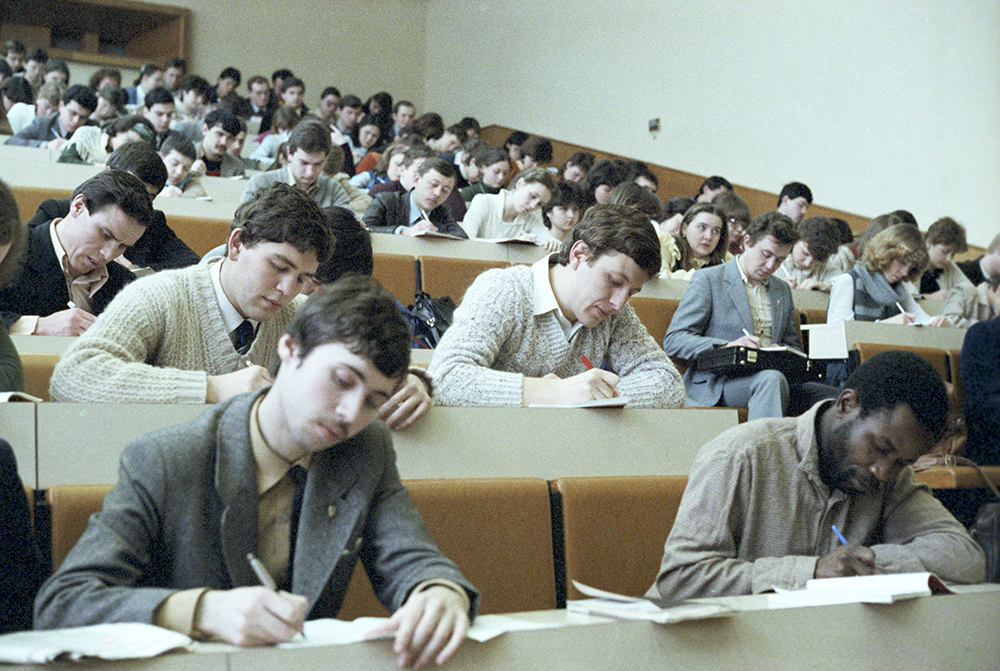

В то же время институт ВО отреагировал на новые перемены как стремящееся выжить и адаптироваться сословие. По советским временам люди помнили, что человек с настоящей очной вышкой – это уважаемый специалист с хорошим положением в обществе, поэтому быстро вырос спрос на «корочку», что постсоветский вуз отследил очень хорошо. Вузы стали выживать через коммерческие специальности, которые, в свою очередь, опирались прежде всего на моду: до сих пор мы помним эти огромные факультеты юристов и экономистов даже в совсем непрофильных вузах.

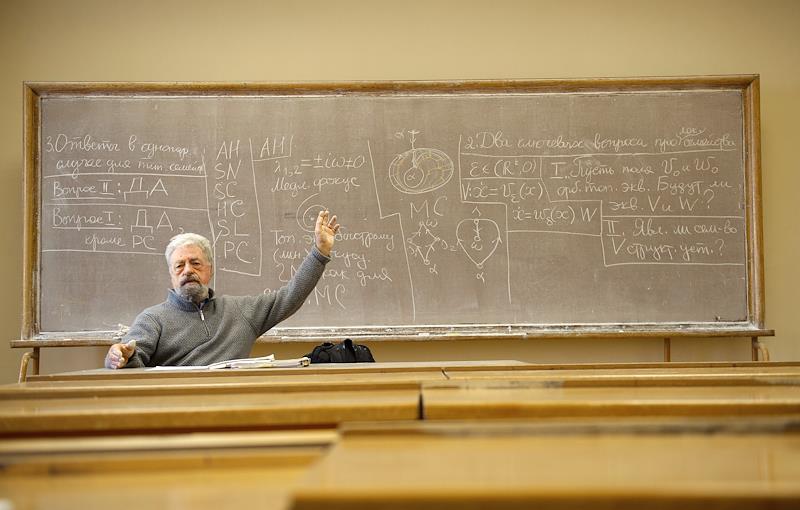

На экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Александр Поляков / РИА Новости

На экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Александр Поляков / РИА НовостиГосударство с его образовательными стандартами также сохранило установку на подготовку специалистов, которые могут работать в тех или иных структурах. Таким образом, институт высшего образования за рядом исключений оказался консервативным – и зарабатывающим неплохие деньги за счёт консервативности как своей, так и современного ему общества.

Мы находимся здесь

А какие особенности сегодняшнего общества важно понимать, рассуждая о высшем образовании и его связи с человеческой жизнью?

Прежде всего это достаточно высокая динамика развития и в индустриальном сегменте, и в постиндустриальном. Токарю приходится хорошо осваивать ЧПУ, эсэмэмщику – нейронки, а об айтишниках трудно и говорить. Навык «уметь учиться», который призван воспитывать гуманистический ещё принцип интеграции образования и исследований, востребован как никогда.

Вместе с этим уходит в прошлое эпоха дешёвого труда, что обещает едва ли не тектонические изменения. Дело в том, что значимая часть экономического развития и устойчивости российской экономики в последние 25 лет связана с постоянной девальвацией рубля, которая удешевляла труд россиян. Сегодня эта девальвация уже не покрывает ресурсов, уходящих на поддержание существующей структуры организации экономики, и у нас впереди эпоха роста качества оплаты наёмного труда.

Далее, сильно меняется сам формат организации работы. В тридцатых в США вышла статья о фирме как ключевом субъекте экономики, где обосновывалось, что органична для рынка именно фирма: с иерархией руководства, наёмными работниками, плаванием целостного субъекта в поиске «подвижного равновесия» на рынке. Эпидемия ковида заставила людей координировать работу удалённо и многих отучила от иерархических плясок в офисе (хотя в целом процент удалённой работы в России вернулся к доковидным показателям).

Развитие интернета как поля контактов и ресурсов породило множество возможностей заработать либо подработать – но каждая заработанная на какой-нибудь бирже контента тысяча рублей делает человека более независимым от его руководства на нормальной работе.

Наконец, сильно меняется формат работы: для десятков миллионов людей рабочее место при необходимости может требовать лишь возможности раскрыть и зарядить ноутбук. Появляется много малых субъектов экономики со своими средствами производства, которыми не так просто руководить; их приходится координировать.

Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»Двое моих московских друзей, семейные и с детьми мужчины за 30, по разным причинам ушли со своих работ, а через время решили, что не будут искать новое место найма. Они обросли и стараются обрастать заказами, проектами, темами; это позволяет уделять внимание семье и своим проектам. Таких людей в целом больше, чем двое, но тут я увидел, как люди самостоятельно сделали выбор в сторону «прекариата», – и этот выбор заставит профильных работодателей смиряться с чуть большей зарплатой на оставленных должностях.

Форма деятельности и характер образования

Попробуем описать сегодняшние формы деятельности и нужды в образовании, которые им свойственны.

Ведение бизнеса. Оно требует чуйки, знания общества и людей, умения просчитывать проекты и кампании. Человеку, ведущему бизнес, нужно постоянно осваивать что-то новое. Поэтому для него осмыслены короткие формы допобразования, а из универсальных компетенций серьёзно нужны гуманитарные науки, математика и социальные науки: сочетание понимания общества, понимания людей и строго логического мышления позволят эффективно двигаться в поле, где год за годом пропадают удачливые, но неверно образованные люди.

Найм. Он предполагает хорошее освоение базовых стандартов профессии и способность при освоении нового «женить» новые эвристики с профессиональными стандартами и образовательной базой. Тут востребованы хорошие стандартизированные программы профессионального образования, даже если речь идёт об очень коротких курсах.

Служба в государственных и окологосударственных структурах. Учёные степени тут прямо влияют на заработок, а карьера требует постоянного обрастания «корочками». В то же время «корочки» предполагают новые знания и новые знакомства: для чиновника либо офицера сама по себе плотная вовлечённость в интеллектуальный полилог может хорошо повышать его профпригодность и способность расти по карьерной лестнице.

«Практики», они же промыслы. Когда человек плавает по темам и проектам, ему жизненно необходима хорошая база, то, что касается гуманитарных наук и его сферы деятельности. База должна быть достаточно универсальной, чтобы позволять быстро и эффективно менять род деятельности: например, переходить с ручной работы по коже на кузнечное ремесло. Важно иметь, таким образом, некоторый научно-философский базис, позволяющий быстро осваивать новые предельно свежие для ума компетенции. Здесь же важно умение видеть перспективу. Промысловик не делает бизнес-планов, он может дрейфовать в новую сферу деятельности, и важно верно выбирать направления дрейфа, для чего необходимо иметь базу и в социальных науках.

Фото: Lifetime Leather / Unsplash

Фото: Lifetime Leather / UnsplashВо всех перечисленных формах деятельности хорошее образование будет отличным подспорьем для успеха. Но каким стоит быть такому образованию?

Идеальное образование

Ключевым свойством хорошего образования будет сочетание модульности/оперативности и хорошей базы.

Хорошая база предполагает объёмный курс гуманитарных и социальных наук – в разных сочетаниях в зависимости от предполагаемого характера деятельности. Человек с планами на бизнес или корпорацию будет больше смотреть на социальные науки; человек, предполагающий двигаться в СМИ, – на гуманитарные науки (ну, например). «Техническому специалисту» курс гуманитарных наук будет явно не лишним, даже если он будет работать в местах малолюдных. Так или иначе в постиндустриальном индивидуализированном и поражённом нейронками обществе без знания человека и общества никуда.

Далее, важна философия – скорее в гумбольдтовском смысле, то есть прикладная научная философия. Грубо говоря, это умение настраивать оптику на уровне концепта; доведённый до автоматизма навык разворачивать дизайн исследования. Человек с таким умением сможет хорошо ориентироваться в любой обстановке, планируя ту или иную деятельность; он сможет быстро и эффективно адаптироваться к новым вызовам и преуспевать в морях нестабильности.

Курс высшей математики поможет и дисциплинировать мышление, и грамотно и быстро понимать, какие расчёты нужно провести при новом начинании, и, собственно, быстро эти расчёты провести.

К хорошей базе относится и ряд в целом прагматичных компетенций вроде иностранного языка или работы с нейронками, но подробно это расписывать нет смысла.

Модульность образования предполагает прежде всего широкую линейку предложений – от интенсивов и отдельных семинаров до магистерских/аспирантских программ. В этом плане большее будущее, возможно, имеют вузы, преподаватели которых регулярно прорабатывают разные курсы, например, для Coursera. Это точка, где вуз прямо сходится с рынком и может в нём активно участвовать, фокусируясь не на своём выживании как сообществе представителей сословия, а на пользе для общества. Большое количество качественных платных вариантов допобразования от вузов само по себе будет ударом по инфоцыганам и едва скрытым мошенникам, предлагающим крупицы потенциально полезного знания за очень серьёзные деньги.

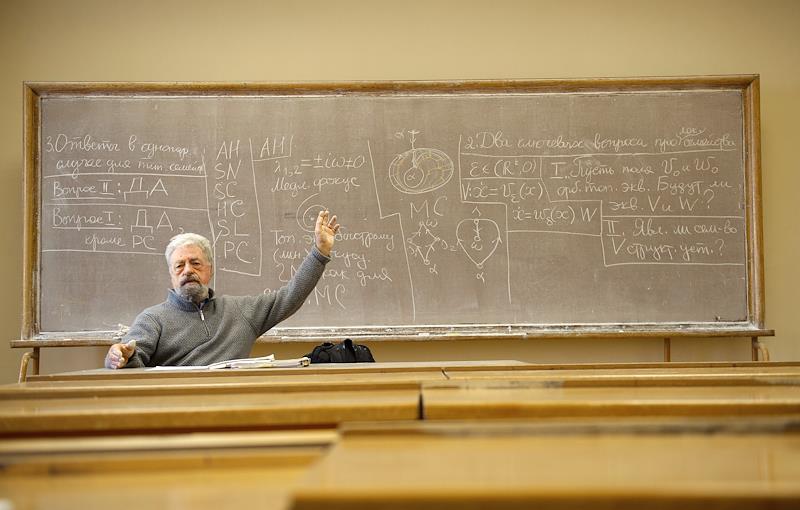

Доктор физико-математических наук, ректор Независимого московского университета Юлий Ильяшенко. Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Доктор физико-математических наук, ректор Независимого московского университета Юлий Ильяшенко. Фото: Евгений Гурко / КоммерсантъТакие модульные курсы стоит ставить уже на добротную базу и делать хорошо применимыми, но в случае, если студент хорошо образован в философском, социальном и математическом планах.

Попробуем привести пример.

Освоить само ремесло формулирования промптов несложно, это можно сделать за месяц-два. Но КПД освоения будет на порядок выше, если человек сможет понять принцип работы ИИ, для чего надо немного понимать и философию, и математику.

Используя ИИ для медиа, важно иметь насмотренность, чувство стиля и эстетики текста, музыки и визуального искусства. Задать тягу к такой насмотренности может тоже хорошее базовое образование в философии и гуманитарных науках.

В работе с ИИ важно так построить дела, чтобы нейронки стали инструментом и не были опасны в плане потенциального замещения социальной позиции. Для этого, соответственно, надо неплохо разбираться в социальных науках.

В целом прагматичный навык будет полезен настолько, насколько хорошо он ложится и развивает образовательную базу человека, которую стоит получать в юности и ранней молодости.

Итого

Высшее образование по умолчанию не должно давать никакой специальности, за исключением ведомственных вузов и второго профильного допобразования. Высшее образование должно в основе своей готовить человека к самостоятельному движению по волнам интеллектуально насыщенной рыночной экономики. Оно должно подготавливать человека к интеллектуальной и социальной самостоятельности, способности принимать верные решения в моменте и вырабатывать долгосрочную стратегию: для найма, практики, бизнеса и чего угодно ещё.

Поэтому оно просится быть консервативным в хорошем смысле. Иными словами, давать те дисциплины, которые были актуальны ещё для древних греков. И в то же время быть интенсивным – приучать к построению дизайна исследования как можно чаще в как можно более разнообразных контекстах.

Высшее образование должно готовить не «винтиков» под несуществующую машину, а скорее «сёрферов» – благо что и само общество теряет консистентность модерна, где-то архаизируясь и везде распадаясь на очень разные социальные миры.

Книга «Этнография туфты». Фото: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», Common Place

Книга «Этнография туфты». Фото: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», Common Place

Берлинский университет, 1850 год. Фото: Adam Carse / Victoria and Albert Museum, London

Берлинский университет, 1850 год. Фото: Adam Carse / Victoria and Albert Museum, London Анатолий Васильевич Луначарский (сидит второй справа) среди учащихся Рабоче-крестьянского университета им. Г.Е Зиновьева. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР / РИА Новости

Анатолий Васильевич Луначарский (сидит второй справа) среди учащихся Рабоче-крестьянского университета им. Г.Е Зиновьева. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР / РИА Новости На экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Александр Поляков / РИА Новости

На экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Фото: Александр Поляков / РИА Новости Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва» Фото: Lifetime Leather / Unsplash

Фото: Lifetime Leather / Unsplash Доктор физико-математических наук, ректор Независимого московского университета Юлий Ильяшенко. Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Доктор физико-математических наук, ректор Независимого московского университета Юлий Ильяшенко. Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ