Но «похмелье» если и будет – то чуть позже. Пока же DeepSeek относительно стабильно работает и не досаждает набившей оскомину «повесточкой». Да и запретных тем не наблюдается. В общем, одни сплошные плюсы. При этом за китайской нейросетью не стоит каких-либо глобальных и прорывных научных достижений. Она не претендует на звание продукта, вставшего на новую ступень развития ИИ-технологий. Значит, американская GPT в нокауте. О «чистой победе» речи не идёт. И нас ждёт новый виток противостояния. И это хороший повод вспомнить историю развития ИИ, его взлёты, падения, а также перспективы, которые что сейчас, что много лет назад кажутся весьма туманными.

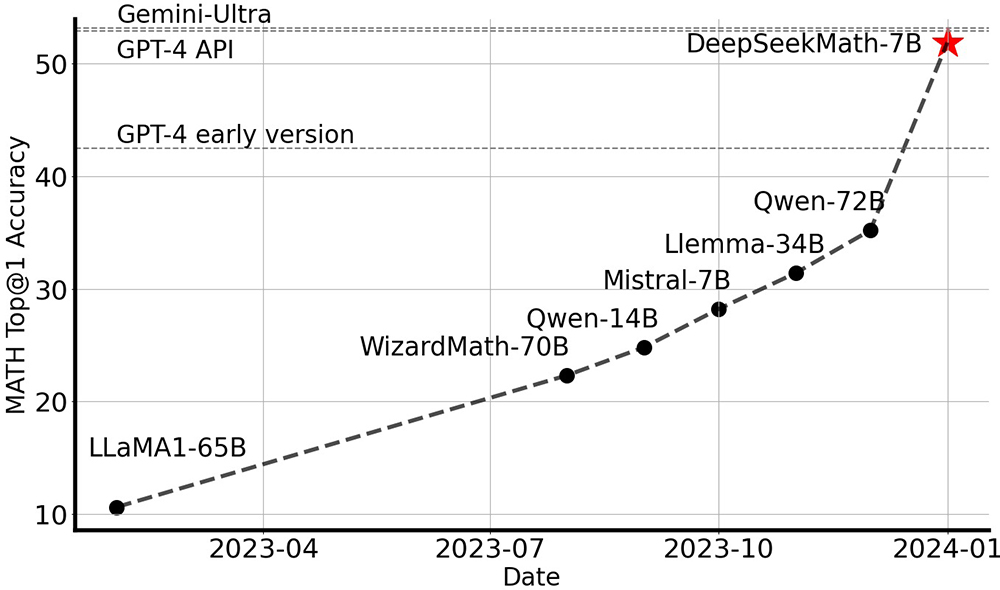

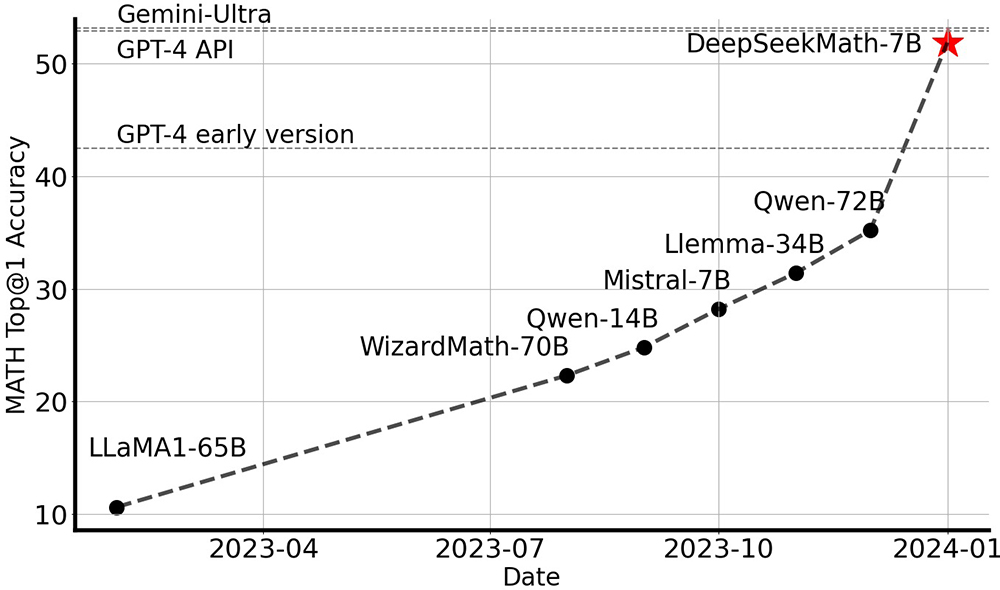

Фото: ZhihongShao / github.com

Фото: ZhihongShao / github.com«Зима» и «весна» ИИ

Человечество задумалось об искусственном разуме уже давно. Ещё в Древней Греции учёные пытались разобраться, как устроено мышление. Аристотель, например, был одним из первых, кто сумел систематизировать основы логики. По факту, он заложил основу будущих алгоритмов. Занимались изучением разума люди и в другие эпохи. В Средние века были даже попытки создать «мыслящие» устройства, но технологии не позволили этого сделать.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только в XIX столетии. Чарльз Бэббидж и Ада Лавлейс сумели собрать аналитическую машину, которую принято считать прародителем современных компьютеров. Но учёные вновь упёрлись в стену ограничений своего времени.

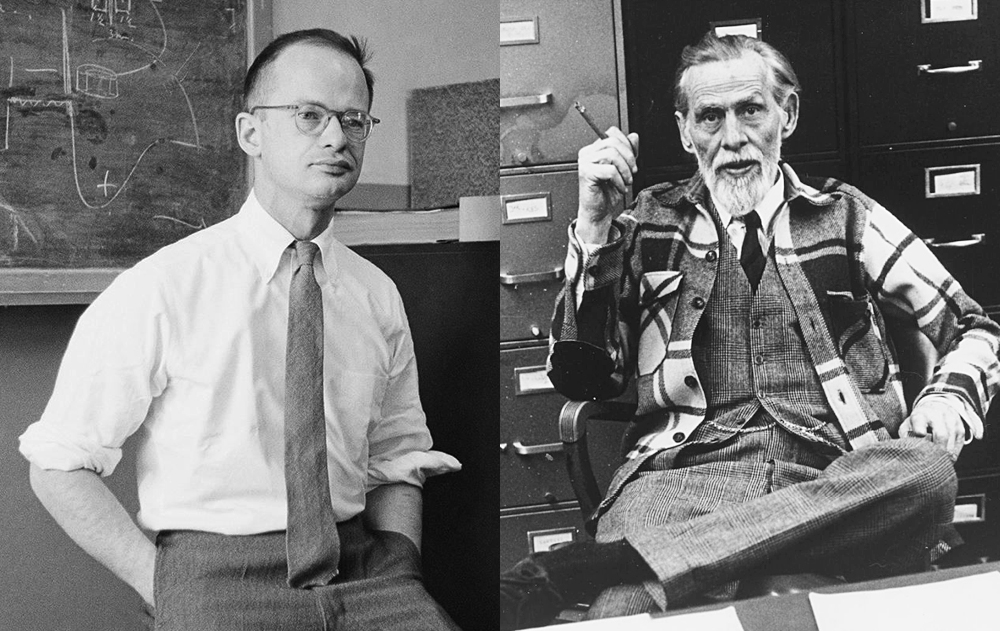

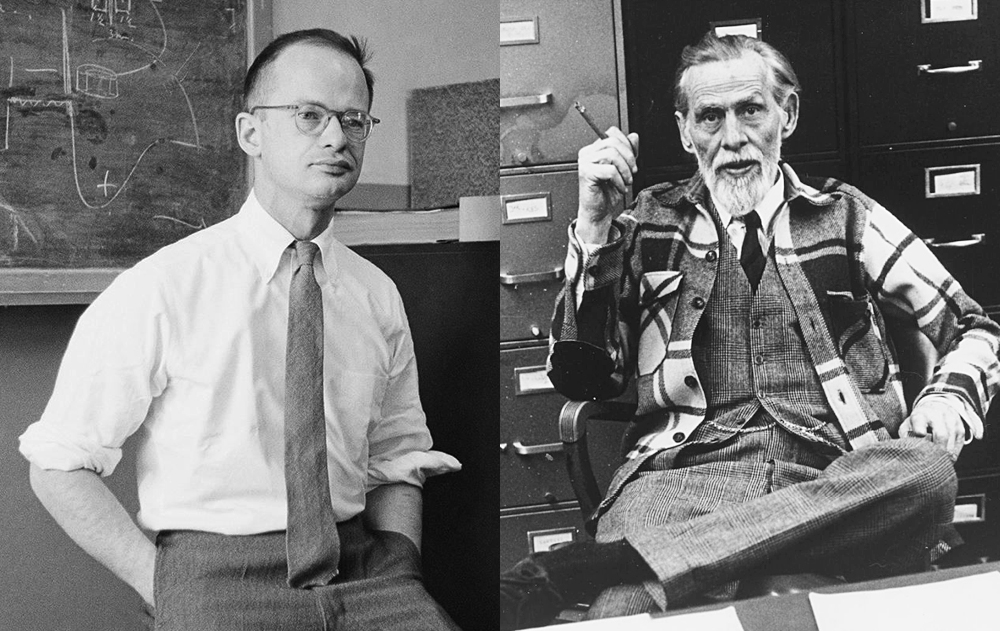

Искусственный интеллект появился в середине прошлого столетия, когда стали активно развиваться компьютерные технологии. В 1943 году Уоррен Маккаллок и Уолтер Питтс разработали математическую модель нейрона, что стало «фундаментом» для нейронных сетей современности. Их успех воодушевил учёных, поскольку впервые появилось примерное понимание того, как можно смоделировать человеческий мозг.

Уолтер Питтс и Уоррен Маккаллок. Фото: Johns Hopkins University, Warren Sturgis / MIT

Уолтер Питтс и Уоррен Маккаллок. Фото: Johns Hopkins University, Warren Sturgis / MITВеское слово в развитии ИИ сказал математик Алан Тьюринг. В 1950 году он издал книгу «Могут ли машины мыслить?». В ней он описал тест, который мог определить интеллектуальные возможности техники. В 1956 году впервые был использован термин «искусственный интеллект». А следующее десятилетие стало временем надежд и мечтаний. Учёные и различные специалисты, связанные с компьютерной техникой, верили, что стоят на пороге не просто какого-то открытия, а настоящей революции. На ИИ возлагалось всё: от перевода иностранных текстов до сверхсложных математических вычислений. Тогда же появился специальный язык программирования LISP, а также различные программы для узких направлений.

Но мечта так и осталась мечтой. ИИ показал себя не с лучшей стороны. Не хватало вычислительных мощностей, как и данных для обучения. В итоге «весна» сменилась «зимой». Интерес к ИИ практически угас, как и финансирование многочисленных проектов.

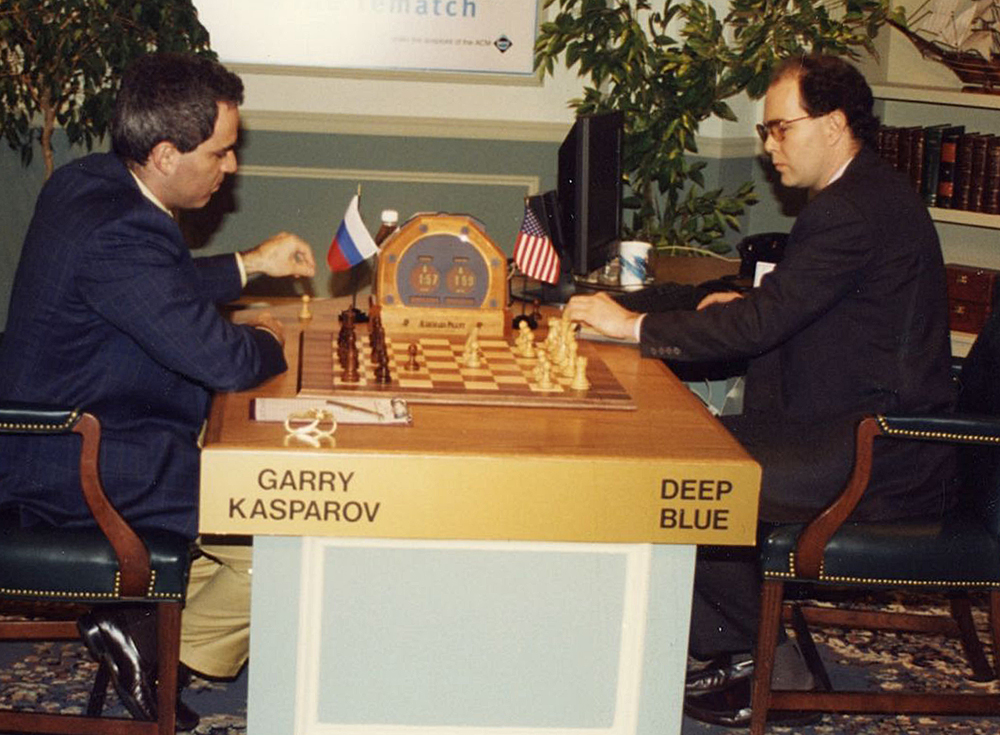

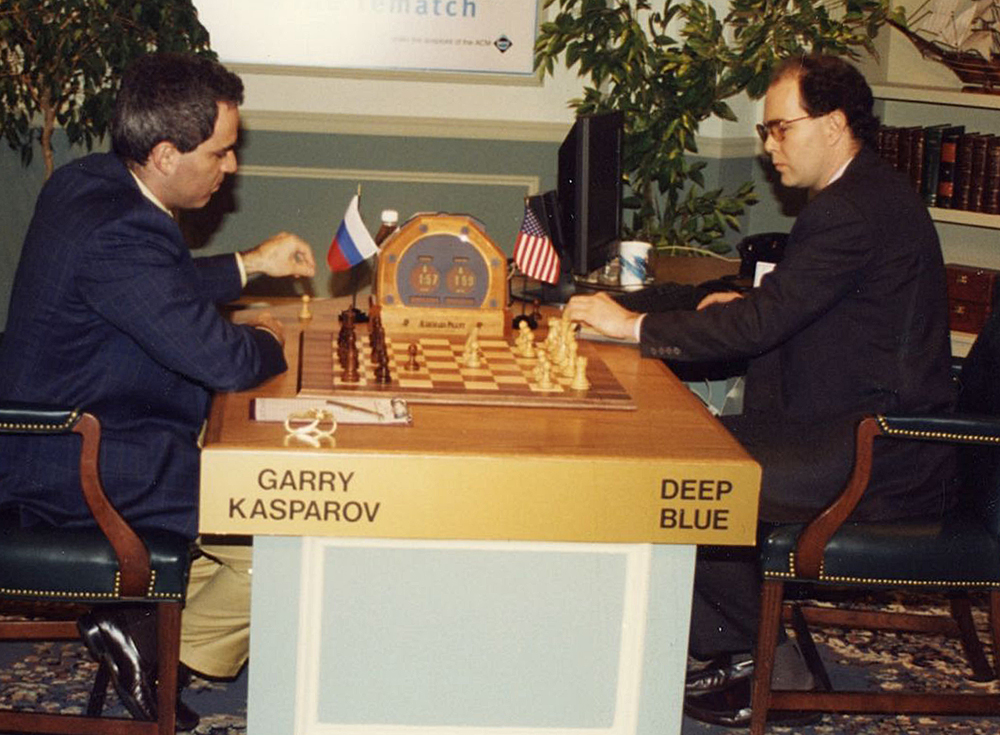

Однако в 1980-е годы интерес возродился. Этому способствовало очередное развитие компьютерных технологий. А в 1986 году появился метод обратного распространения ошибки для обучения нейросетей. Началось бурное развитие «умных» машин. Одна из них – Deep Blue – проявила себя в шахматах, одолев сильнейших на тот момент спортсменов. И стало окончательно понятно, что в задачах, требующих сложных вычислений, машины вполне могут превзойти человека.

Гарри Каспаров во время матча-реванша с компьютером Deep Blue 1997 года в Нью-Йорке. Фото: ibm.com

Гарри Каспаров во время матча-реванша с компьютером Deep Blue 1997 года в Нью-Йорке. Фото: ibm.comВ наше время ИИ переживает свою очередную «весну». Огромные базы данных, появившиеся благодаря бурному развитию Интернета, стали нужной «едой» для него. Искусственный интеллект сделал огромный шаг вперёд. Появились многочисленные программы, ставшие востребованными в разных сферах человеческой жизни. Например, в некоторых крупных европейских и американских компаниях за подбор персонала отвечает именно ИИ. Он же пригодился и в транспортной сфере – его внедряют в автомобили с автопилотом, доверили мониторинг ситуаций на дорогах. Отвоевал себе место ИИ и под творческим солнцем. Нейросети пишут тексты, сочиняют музыку и стихотворения, обрабатывают фотографии. К этому списку можно добавить «умные дома», голосовые помощники… В общем, может сложиться впечатление, что ИИ прочно поселился в нашей жизни. Нейросети развиваются очень быстро. Они обучаются, становятся лучше. Но у этой медали есть и обратная сторона.

Две стороны одной медали

Чем активнее развивается ИИ, тем ожесточённей споры вокруг него. Одни видят в нейросетях будущее и естественный прогресс, другие – опасность, грозящую самой большой бедой всему человечеству. И у каждой из сторон есть свои как аргументы, так и контраргументы.

Главные тревоги скептиков связаны с тем, что ИИ, несмотря на его развитие, лишён человеческого сознания. Он так или иначе работает по определённым алгоритмам. Нейросеть не обременена чувствами и эмоциями, на неё не влияет социум. Значит, машина будет действовать так, как и положено машине. И такой подход может быть опасен для человека. С другой стороны, «очеловечивание» ИИ тоже не сулит ничего хорошего. Правда, превратить машину в человека, наверное, всё-таки невозможно. По крайней мере пока.

Если рассматривать нейросети в качестве помощников рядового человека, то с этой ролью они справляются. В чём-то они действительно способны сэкономить время. Например, в картинках для постов в соцсетях. Главное – не забывать подсчитывать количество пальцев и конечностей у сгенерированного персонажа. И не нужно ждать от ИИ чего-то особенного. Он просто делает работу. Бездушно, как и положено машине. В его действиях нет творчества. И поэтому картинки, тексты и музыка получаются соответствующего качества.

Фото: ZhihongShao / github.com

Фото: ZhihongShao / github.com Уолтер Питтс и Уоррен Маккаллок. Фото: Johns Hopkins University, Warren Sturgis / MIT

Уолтер Питтс и Уоррен Маккаллок. Фото: Johns Hopkins University, Warren Sturgis / MIT Гарри Каспаров во время матча-реванша с компьютером Deep Blue 1997 года в Нью-Йорке. Фото: ibm.com

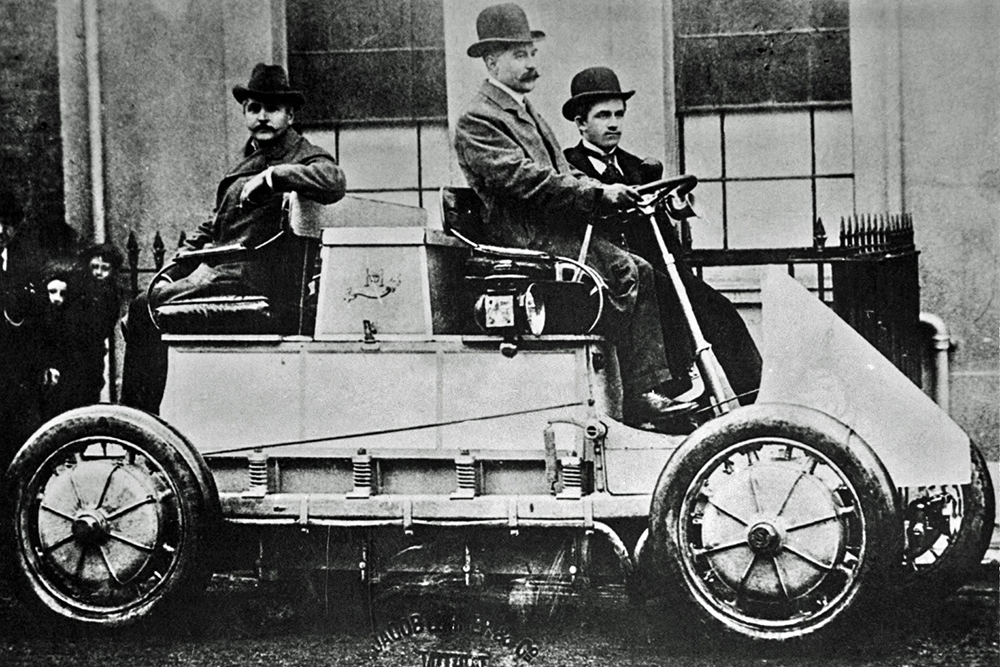

Гарри Каспаров во время матча-реванша с компьютером Deep Blue 1997 года в Нью-Йорке. Фото: ibm.com Э. У. Харт и Фердинанд Порше в электроавтомобиле Lohner-Porsche. Фото: Jacob Lohner & Co

Э. У. Харт и Фердинанд Порше в электроавтомобиле Lohner-Porsche. Фото: Jacob Lohner & Co