Последние годы в школе много внимания уделяется профориентации. Придумали специальный проект «Билет в будущее», ввели с 7-го класса специальный курс «Россия – мои горизонты», устраивают подросткам экскурсии на разных предприятиях, проводят тестирования на выявление профессиональных талантов. И вот появились первые итоги. Стало известно, что школьникам рекомендуют чаще всего. Оказалось, более четверти старшеклассников подходит оборонно-спортивный профиль. Что ж, неудивительно. Вполне симптоматично.

То есть понятно, что результаты ожидались не совсем такие. Пожалуй, в условиях кадрового голода, о котором нам без конца говорят, ожидалось подготовить в школе как можно больше молодёжи, рвущейся не только в силовики, но и в инженеры, медики и простые рабочие. Акценты в программе курса РМГ расставлены соответствующим образом: большинство занятий посвящены тому, как здорово и почётно конструировать самолёты, строить АЭС, развивать биотехнологии, лечить и учить людей, как нужны экономике токари, фрезеровщики и операторы станков ЧПУ. Наверное, предполагалось, что распределение профилей окажется более сбалансированным, что ли. Но случилось то, что случилось. Результаты школьной профориентации показали, что только 12,8% выпускников могли бы проявить себя в технических отраслях и 16% в естественно-научных.

И вот что интересно ещё. Вторым по частоте выдаваемых старшеклассникам рекомендаций стал творческий профиль. Его посоветовали 25,2% учащихся. Хотя сферы искусства и гуманитарные науки государство в последние годы, казалось бы, совсем обходит вниманием, а порой и откровенно со всем цинизмом заявляет, что всякие там художники, дизайнеры, фотографы и прочие бесполезные блогеры стране не нужны.

Что же случилось? Что показывают все эти цифры? Цифры, надо отметить, очень похожи на объективные. Но почему они такие? Почему в школе никак не получается массово подготовить выпускников, способных в будущем стать хорошими инженерами и врачами? Откуда у нынешней молодёжи такие способности к военному делу? И как удаётся нашим детям, вопреки политике последних лет, сохранять в себе веру в творчество, интерес к искусству? По всей видимости, мы имеем дело с действием нескольких разнонаправленных тенденций.

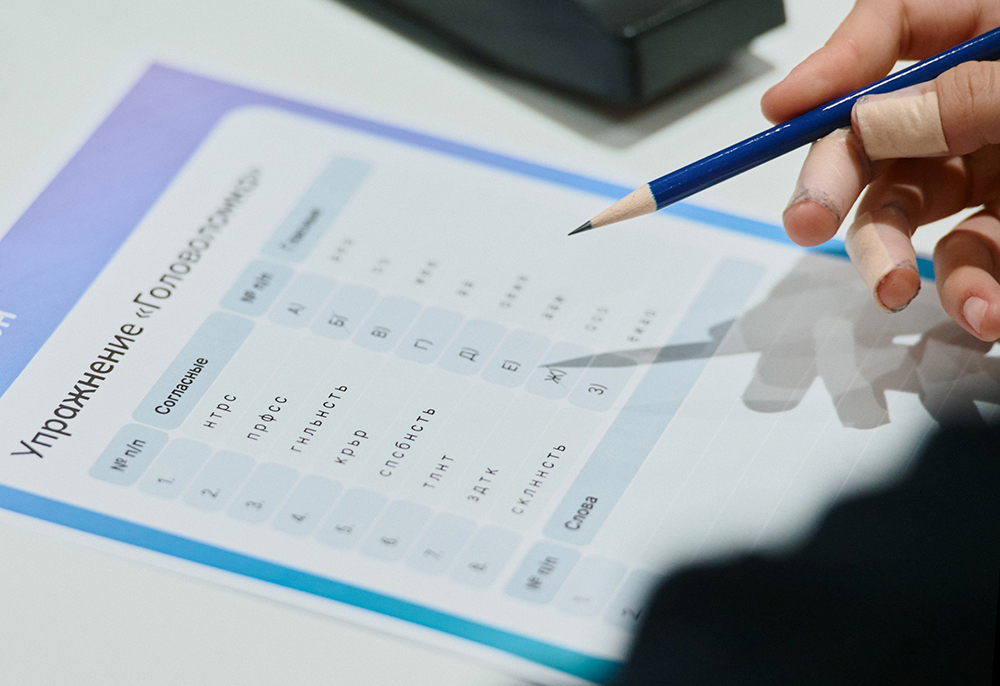

Фото: vk.com/bvb_for_school

Фото: vk.com/bvb_for_schoolВот, например, оборонно-спортивный профиль. Почему он в лидерах? Да всё просто. Когда в школе постоянно проводятся какие-то соревнования, практикуется строевая подготовка, организуются разного рода «Зарницы» и выступления «Юнармии», когда значок ГТО добавляет баллов к ЕГЭ даже при поступлении на пресловутый юрфак, каждый, хочет он того или нет, научится хотя бы средненько бегать и убедительно маршировать. Больших интеллектуальных способностей тут не требуется, а физическая крепость в юности часто даётся даром. Нельзя даже сказать, что к военному делу школьников приучают путём манипуляций, рассказывая, что страна, например, находится в кольце врагов, что несчастным детям беспрестанно промывают мозги и зомбируют их песнями Шамана. Всё куда проще. Марши, соревнования по стрельбе, квесты юнармейцев проводят в будни, в дневное время, для участия в них школьников освобождают от уроков. А обычный среднестатистический подросток – он ведь что? Он за любой кипеж, кроме математики.

А вот с математикой, физикой, биологией, химией, наоборот, в обычных районных школах беда. Точные науки – это трудно, скучно, непонятно. Причём в лучшем случае. В худшем – вообще никак. Нет, например, в школе полгода учителя-физика, и хоть что тут делай. Если в стенах школы раскрыть задатки будущего инженера некому, то они и не раскроются, даже если потенциал такой есть. Если на школу, в которой учится тысяча детей, всего один физик и по совместительству он информатик, сисадмин, завхоз, всего один биолог-химик, который ещё географ, педагог-организатор, завуч по учебной части, то это тоже всё равно что учителей нет вовсе. Потому что такие универсальные солдаты, у которых то отчёты горят, то совещания в районе вместо уроков, едва ли смогут зажечь малых сих. А подростки сами не вырулят. Исключения, конечно, возможны, но они единичны и лишь подтверждают правило.

Но если первые два феномена – вырвавшийся в лидеры оборонно-спортивный профиль и провал технического – результат понятных и работающих закономерностей, то с творческим профилем, да и с гуманитарным, который тоже занял всё-таки не последнее место, вышло и в самом деле как будто неожиданно. Они выстрелили как будто бы вопреки. Но, в сущности, так и есть. Никогда нельзя недооценивать стремление молодёжи поступить наперекор сложившимся обстоятельствам. Сила действия равна силе противодействия – это закон. И закон прекрасный! Потому что как ещё сохранить разнообразие в мире, который кто-нибудь всё время хочет упростить, унифицировать, отформатировать под строго определённые нужды?

Фото: vk.com/bvb_for_school

Фото: vk.com/bvb_for_schoolИ потом, это просто естественно! Сильное творческое начало в юной душе – это норма. Можно сколько угодно сокращать места в вузах по гуманитарным направлениям, можно приводить какие угодно рациональные доводы, что экономике не нужны всякие непонятные правополушарники, но если кто родился художником, то это значит только одно: радиоэлектронщиком ему не быть. Да, художником он тоже может не стать, особенно в условиях, когда все дороги перекрываются, но и в технари идти – всё равно что в ногу себе стрелять. Можно не понимать, как разрушительна измена себе, своим талантам, своим мечтам, но нельзя этого не чувствовать, вот и сопротивляются дети, тянутся к свету, словно платоновские неизвестные цветы через серые камни. Тянутся через школьную самодеятельность, отказываясь верить, что вместе со школой она заканчивается. Через конкурсы рисунков и сочинений, пусть даже большинство их какой-нибудь методист придумал, чтобы отработать зарплату. Через тернии собственных, не поощряемых взрослыми увлечений, будь то сочинения манги или рисование на заборах в промзонах.

В общем, результаты профориентационных тестов, конечно, интересны, но ничего особенно удивительного в них нет: они вполне отражают реальность. Любопытно другое. Будут ли сделаны из всего этого какие-либо выводы, последуют ли какие-то действия?