Под «нож» попали некоторые кинокартины – из них вырезали сцены с алкоголем. Начали аккуратно продвигаться безалкогольные свадьбы, мол, это «стильно, модно, молодёжно». Но одними призывами к трезвости во всех её проявлениях, в том числе и умственной, делу не поможешь.

Той же весной 1985 года в СССР началось планомерное и жёсткое закручивание гаек. Повсеместно стали закрываться ликёро-водочные магазины. А те, что остались, могли отпускать алкогольную продукцию в сугубо определённое время – с 14 до 19 часов. За появление в нетрезвом виде грозил серьёзный штраф и общественное порицание. За пьянство на рабочем месте можно было испытать на собственной шкуре всю суровость советского законодательства. Жёсткие меры касались и тех людей, кто занимался подпольным производством алкоголя – самогоноварением.

Поскольку Советский Союз был очень большой страной, то антиалкогольная кампания проходила в регионах по-разному. Чиновники на местах сами решали как сильно нужно закручивать гайки. Например, первый секретарь горкома в Москве Виктор Гришин очень ревностно следил за выполнением распоряжений «сверху». И поэтому многие московские магазины, торговавшие спиртным, были закрыты.

Досталось и виноградникам. Принято считать, что «сухой закон» Горбачёва привёл к уничтожению около 80 тысяч гектаров. Правда, есть версия, что никто их не вырубал. Виноградники вымерзли, а из-за антиалкогольной кампании новые сажать не стали. Так или иначе, но удар был нанесён сильный.

Но и положительных результатов тоже было предостаточно.

– По официальным данным результаты этой кампании привели к увеличению ожидаемой продолжительности жизни на 2,6 года у мужчин, снижению смертности на 189 тысяч человек в год, росту рождаемости на 10%, снижению уровня преступности, уменьшению количества несчастных случаев на производстве и автомобильных аварий, связанных с пьянством, – рассказал Сергей Шинкевич. – Отчёты говорили о повышении трудовой дисциплины, о резком сокращении прогулов. Отмечено было и возрастание благосостояния людей: банки констатировали резкое увеличение денежных вкладов населения – на 40 миллионов рублей больше, чем за предыдущий период.

Гости безалкогольного бара в молодежном клубе-кафе "У фонтана" в Москве. Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Гости безалкогольного бара в молодежном клубе-кафе "У фонтана" в Москве. Фото: Александр Поляков / РИА НовостиОднако у медали есть и обратная сторона. Во-первых, простой рабочий народ «прикола» не понял. Людям и так было сложно, а тут их резко лишили чуть ли не единственной радости в жизни. Про Горбачёва стали сочинять частушки, появились прозвища. Большинство, правда, нецензурные.

Несмотря на высокие штрафы и перспективу оказаться за решёткой, в СССР начали активно гнать самогон. И вообще, любая алкогольная продукция (особенно надлежащего качества) стала едва ли не самой ценной «валютой». За неё можно было купить что угодно, она могла открыть любые двери…

– Отрицательные последствия кампании: массовая вырубка виноградников в республиках, хотя сам Горбачев никогда к этому не призывал. Безвозвратная потеря уникальных сортов винограда, утрата традиций производства эксклюзивных коллекционных вин, – поделился мнением Сергей Шинкевич. – Значительно выросло подпольное производство алкоголя. Возник дефицит сахара из-за разрастающегося самогоноварения, на сахар были введены талоны. Появилась токсикомания, народ начал употреблять суррогаты, такие как клей БФ, тормозную жидкость и прочее. Возросло количество случаев отравления суррогатами алкоголя со смертельным исходом. Был отмечен значительный рост теневой экономики и коррупции.

«Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой…»

Спустя всего пару лет гайки стали раскручивать. Правительство поняло, что пошло совсем не тем путём. Бюджет потерял миллиарды рублей, которые не были потрачены советскими гражданами на алкогольную продукцию. И вообще, уже в 1987 году в Кремле появилось понимание, что хороший и правильный замысел подвела реализация.

Сам Горбачёв вспоминал: «Считаю, что антиалкогольная кампания всё-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась… Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы…»

Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади в Москве. Фото: Столяров / РИА Новости

Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади в Москве. Фото: Столяров / РИА НовостиОднако попытку «Минерального секретаря» (одно из цензурных прозвищ Горбачёва) высоко оценили во всём мире. Например, в одном из докладов ООН говорилось: «Она отсрочила смерти миллионов людей, подвергавшихся опасности лишиться жизни в результате несчастных случаях, алкогольного отравления или самоубийства».

– Сама идея борьбы с пьянством и алкоголизмом в нашей стране была правильной, но всё было сделано по-советски: не с расчётом на длительную многоплановую работу с людьми, а «большевистскими темпами», волюнтаристски, в виде шумной скоротечной кампании, с директивным подключением к ней общественных организаций, искусственным созданием клубов трезвости и прочего, – рассказал Сергей Шинкевич. - И эта кампания провалилась, потому что власти не понимали: люди пьют из-за духовной пустоты, отсутствия смыслов и перспектив, что желание напиться порождала сама система, её постоянная ложь и лицемерие.

…Окончательно антиалкогольная кампания была свёрнута в 1988 году. Причём сделано это было тихо, без привлечения внимания. Просто СМИ перестали трубить о трезвом и здоровом образе жизни. Затем в магазинах стали появляться спиртные напитки. Продажи взлетели, в казну стали поступать деньги. Вот только было уже «поздно пить Боржоми». Через три года рухнуло Советское государство. А спустя ещё три года количество употребляемого алкоголя на душу населения приблизилась к показателям середины 1980-х годов. Наступили «лихие 90-е» со всеми своими радостями и горестями. Но это уже другая история.

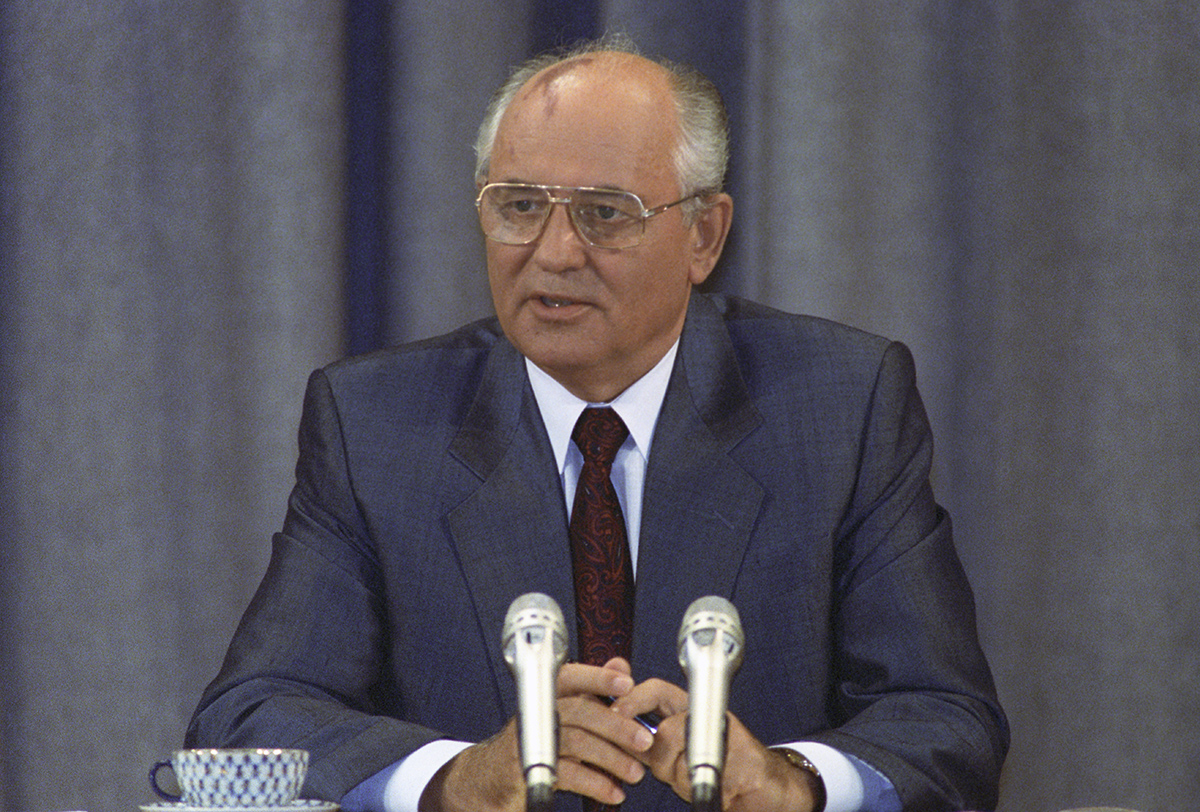

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Гости безалкогольного бара в молодежном клубе-кафе "У фонтана" в Москве. Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Гости безалкогольного бара в молодежном клубе-кафе "У фонтана" в Москве. Фото: Александр Поляков / РИА Новости Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади в Москве. Фото: Столяров / РИА Новости

Антиалкогольная демонстрация на Пушкинской площади в Москве. Фото: Столяров / РИА Новости