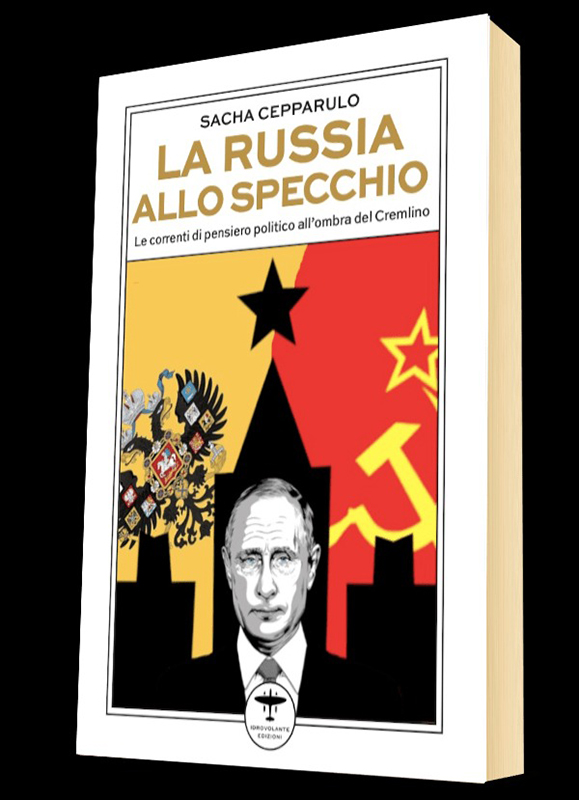

В начале 2025 года в итальянском издательстве Idrovolante («Гидросамолёт») вышла дебютная книга С. Чеппаруло «Россия в зеркале» (La Russia allo specchio. Le correnti di pensiero all’ombra di Cremlino).

Автор долгое время живёт в России, и его наблюдения в качестве Другого в нашем культурном и общественном пространстве представляют большой интерес. Книга хотя и не переведена на русский язык, имеет ценность как для иностранного, так и для нашего читателя, что вселяет надежду на возможность её перевода в будущем.

Книга Саши Чеппаруло «Россия в зеркале» (La Russia allo specchio. Le correnti di pensiero all’ombra di Cremlino). Фото: Idrovolante

Книга Саши Чеппаруло «Россия в зеркале» (La Russia allo specchio. Le correnti di pensiero all’ombra di Cremlino). Фото: IdrovolanteЧеппаруло не столько питает критику установившегося в России идейно-политического климата (таких книг предостаточно на любых языках), сколько осуществляет «картографию» российского правого политического пространства, крайне многообразного в своём идейном наполнении и общественно-политических проявлениях, одновременно пытаясь понять и проследить его генеалогию.

Автор рассматривает наиболее популярные направления российского консерватизма, возникшие в позднесоветский период и получившие особенно мощный стимул к развитию в последние годы.

Понятия «правые» и «консерваторы» в контексте любого общества имеют свои особенности, что затрудняет их чёткую дефиницию. Не является исключением и современный российский консерватизм, имеющий особые формы и зачастую представляющий собой синкретизм различных идейно-политических систем, так или иначе пустивших корни в историю страны. Вместе с тем все они неразрывно связаны с интеллектуальным контекстом, в котором формировались: несмотря на их «цветущее разнообразие», возникновение и развитие в коммунистической среде – левой, материалистической и прогрессистской по своей сути – определило спектр актуальных тем для современных мыслителей и общественных деятелей, генетически и онтологически связанных с советским прошлым.

Основное внимание Чеппаруло приковано к так называемым красно-коричневым течениям – результату причудливых попыток совместить «духовность» и «традиционные ценности» с «техницистским мышлением», составляющим их сущностную основу. К этим течениям он относит сторонников писателя и общественного деятеля Захара Прилепина; разнообразные неоязыческие группы, движущиеся в рамках всё той же левой логики, но возникшие, по мнению автора, из отрицания советского прошлого; и – последнее в списке, но не по значимости – движение евразийцев, возглавляемое философом Александром Дугиным – одной из одиозных фигур в российском интеллектуальном пространстве.

Захар Прилепин. Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

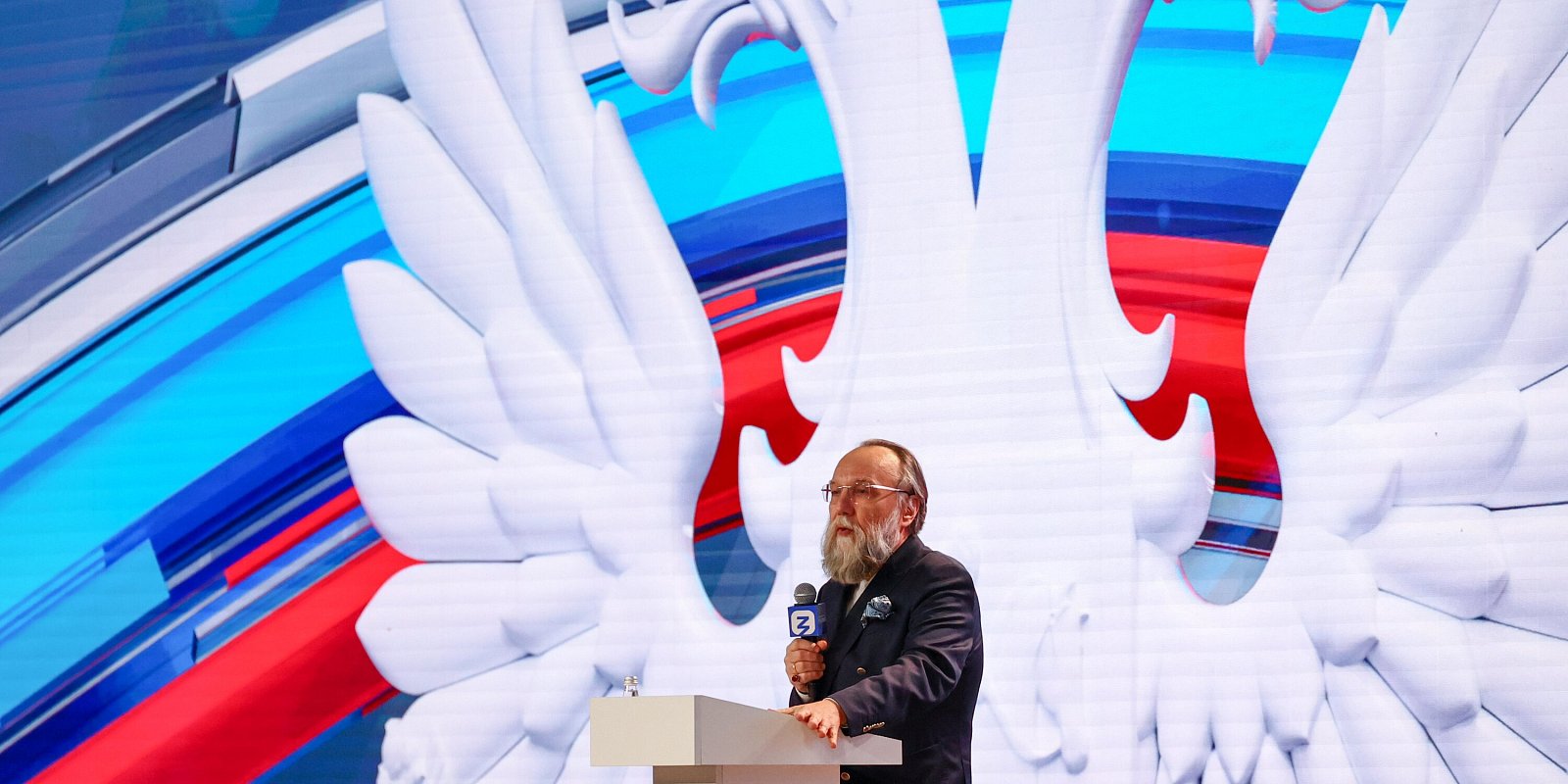

Захар Прилепин. Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»Вот уже несколько десятилетий Дугин формирует собственную философскую концепцию, в которой России отводится исключительная роль «Катехона» – последнего оплота «традиционного» мира (или мира «Традиции») в борьбе со сторонниками глобализма и либерализма.

Философ евразийства имеет обширное интеллектуальное наследие (более 100 книг, не считая статей, видеолекций и авторских программ), в российском общественном пространстве его работы крайне тиражированы, а сам он является активным участником общественно-политической жизни страны. Тем не менее Чеппаруло не поддался чарам дугинского мифа и предпринял попытку конструктивно разобрать предлагаемую философскую систему – если угодно, «расколдовать» евразийство, прослеживая его формирование с самых истоков. Такой подход видится оправданным и необходимым, поскольку евразийское движение тяготеет к установлению собственной «культурной гегемонии» как над низовым, так и над идеологическим уровнем общественно-политической жизни (то, что в консервативных европейских кругах называется «предполитическим полем»), формируя пластичные сочетания национального и советского, не позволяя развиваться альтернативным точкам зрения.

Анализируя евразийство, автор выявляет его связь с актуальными проблемами российской действительности: обострением социальных проблем, конфликтами между остаточным по своей сути «интернациональным» и формирующимся «национальным» мышлением, а также продвижением «традиционных ценностей» и специфической религиозности, оказывающими неоднозначное влияние на публику. В этой связи вновь приобретает актуальность и зловещий феномен неоязычества – закономерного порождения кризиса веры, поразившего «постхристианский» мир, – который не обходит стороной автор книги.

В российском контексте корни неоязычества и других видов «новой духовности» уходят в эпоху краха коммунистической идеологии и перестройки, когда на обломках советской системы расцвели маргинальные культы и верования, эксплуатировавшие духовную пустоту, играя роль «пыжа» для её заполнения. В то время как Православная церковь пыталась вернуть себе роль духовного пастыря, оккультизм, эзотерика и неоязычество предлагали людям простую формулу: удовлетворение личных желаний здесь и сейчас.

Член Ордена колдунов Юрий Тарасов во время проведения массового сеанса исцеления в Москве. Фото: Сергей Птицын / РИА Новости

Член Ордена колдунов Юрий Тарасов во время проведения массового сеанса исцеления в Москве. Фото: Сергей Птицын / РИА НовостиЧитая книгу, невольно задумываешься: как часто мы не обращаем внимания на, казалось бы, очевидные вещи? Житель столицы часто не замечает красоты исторических частей своего города, в то время как турист замирает в восхищении, любуясь осколками прошлого. «Идейный климат», в котором мы живём, не является исключением, а наблюдения «со стороны» таких авторов, как С. Чеппаруло, позволяют нам увидеть то, что мы невольно упускаем. Я, например, сделал для себя пару открытий, просто взглянув на вещи по-новому.

Первое из них заключается в том, что все так называемые правые в России укоренены в советском прошлом. Темы и вопросы, поднимаемые ими, и формирующие их повестки практически не выходят за рамки советского периода, сохраняется даже соответствующий политический язык, особенности которого демонстрирует автор книги, переводя фрагменты вышеуказанных авторов. Показательна в этой связи интерпретация роли советского прошлого, сугубо позитивная как в околокоммунистических кругах, так и среди «монархистов», мнящих себя преемниками «исконной православной России». Как это возможно? Всё дело в том, что в действительности они не имеют ничего общего с теми людьми, которые боролись против большевиков, с последними же их роднит само происхождение – в биологическом и метафорическом смысле слова. Россия, предстающая перед нами в «Лете Господнем» Ивана Шмелёва или в ностальгических «Антоновских яблоках» Ивана Бунина – навсегда утраченный идеал «золотого века», и, к сожалению, попытки восстановить его обречены на провал, да и нужно ли это сейчас?

Мероприятия в память о столетии гибели царской семьи Романовых. Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Мероприятия в память о столетии гибели царской семьи Романовых. Фото: Александр Чиженок / КоммерсантъВторым открытием стало осознание внутренней логики всех этих разнородных правых групп: монархисты, евразийцы, неоязычники и многие другие, в сущности, обнаруживают надежду на реализацию «империи» в той или иной её конфигурации. Так, первые говорят об оплоте «настоящей» России (державной, православной, народной), вторые – об оплоте «Традиции», последние – о «панславянском единстве». Разумеется, имперская идея, в сущности, удачна для такого обширного и разнородного пространства, как Россия, однако в современном контексте все её проявления так или иначе завязаны на трансформировавшихся советских «универсалистских» идеях, масса изводов которых не отменяет их общего происхождения.

Разумеется, наблюдения С. Чеппаруло не претендуют на всеобъемлемость, однако (позволю себе повторить это ещё раз) они крайне ценны для трансформации представлений о современной России в западном интеллектуальном пространстве. Так или иначе как первый русский читатель книги я должен выразить признательность С. Чеппаруло за попытку раскрыть современный «российский код».