Gain-of-Function переводится как «усиление функции». Это тип научных экспериментов, в которых патогены (например, вирусы или бактерии) намеренно модифицируют, чтобы они стали заразнее (легче передавались), опаснее (вызывали более тяжёлую болезнь) и устойчивее к лечению (например, к антибиотикам или вакцинам). Конечно, сразу на ум приходит риск утечки подобных микромонстров или намеренное использование их как биологического оружия. Неслучайно после терактов 11 сентября 2001 года и рассылки писем со спорами сибирской язвы США ввели правила DURC (Dual Use Research of Concern) – контроль над исследованиями, которые могут быть использованы во вред. Тем не менее изначально подобные исследования были придуманы, чтобы исследовать сугубо научные вопросы, – например, предсказать будущие угрозы, поняв, как вирус может мутировать в природе. Или чтобы разработать вакцины и лекарства до появления реальной эпидемии.

Самые громкие примеры GOF-исследований – работа с вирусом H5N1 («птичий грипп»). В 2012 году разразился скандал, когда голландские учёные создали штамм птичьего гриппа H5N1, способный передаваться между млекопитающими. Публикация исследования была задержана из-за опасений, что данные попадут к террористам. Ну и коронавирусы… Некоторые исследования до 2020 года изучали, как они могут адаптироваться к человеку. Пандемия COVID-19 заставила многие страны пересмотреть подходы к контролю над исследованиями микроорганизмов. В 2021 году Китай принял новый закон о биобезопасности, ужесточающий надзор за исследованиями патогенов. В России прямые запреты на изучение микроорганизмов не вводились, однако были установлены строгие меры регулирования и контроля в целях обеспечения биологической безопасности. В частности, в декабре 2020 года принят Федеральный закон «О биологической безопасности в Российской Федерации». Он устанавливает основы государственного регулирования в области биологической безопасности, а также обязывает организации уведомлять уполномоченные органы о проводимых научных исследованиях в этой сфере. Кроме того, закон определяет меры по предотвращению биологических угроз и созданию системы мониторинга биологических рисков.

Напомним, что это далеко не первая попытка человечества поставить барьеры на пути опасных микробиологических исследований. История знает случаи, когда изучение микроорганизмов оказывалось под запретом – из страха перед эпидемиями, биотерроризмом или военными угрозами. Более того: кажется, что проще всего было бы запретить такие работы в принципе, но именно они сделали нашу жизнь безопасной. Например, в 1885 году Луи Пастер разработал вакцину от бешенства. В 1928-м Александр Флеминг открыл пенициллин. В 2020-м благодаря многолетним исследованиям коронавирусов были созданы mRNA-вакцины против COVID-19. Здесь кроется парадокс: чем больше мы изучаем патогены – тем лучше защищаемся от них, но тем выше риск случайного или намеренного причинения вреда. Этот баланс между пользой и опасностью и пытаются найти государственные власти на протяжении веков.

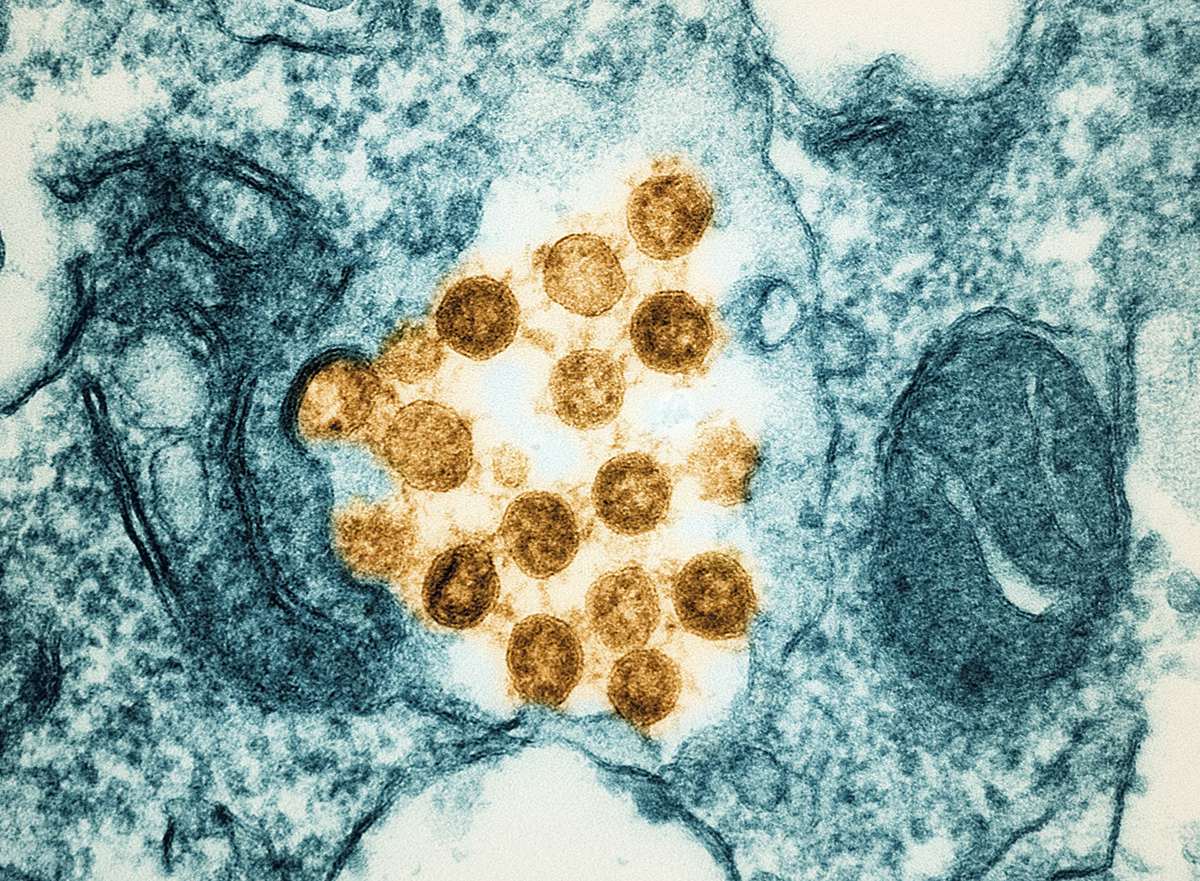

коронавирус SARS-CoV-2 (Омикрон). Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash

коронавирус SARS-CoV-2 (Омикрон). Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / UnsplashМикроорганизмы, здравствуйте

В 1677 году нидерландский натуралист Антони ван Левенгук впервые наблюдал микроорганизмы с помощью собственного микроскопа, что положило начало микробиологии как науке. Но только в XIX веке открытия Луи Пастера и Роберта Коха доказали, что микроорганизмы вызывают болезни. В 1851 году в Париже состоялась первая Международная санитарная конференция. На ней собрались врачи и дипломаты 12 государств: Австрии, Англии, Ватикана, Греции, Испании, Португалии, России, Сардинии, Сицилии, Тосканы, Турции и Франции. Впервые вопросы предотвращения и распространения инфекций были вынесены на международный уровень. Всего за период с 1851-го по 1938 год состоялось 14 конференций. На третьей из них были разработаны и приняты Международная санитарная конвенция и Международный карантинный устав. Они устанавливали максимальный и минимальный карантинные периоды для оспы, чумы, холеры и желтой лихорадки. Также уточнялись портовые санитарные правила и функции карантинных станций. Конференции стали важной формой международного сотрудничества в части обмена эпидемиологической информацией и впоследствии дали жизнь Всемирной организации здравоохранения.

Портрет Антони ван Левенгука кисти Яна Верколье. Фото: Museum Boerhaave

Портрет Антони ван Левенгука кисти Яна Верколье. Фото: Museum BoerhaaveВсе принимаемые меры в основном касались контроля над распространением инфекций. Проводимые тогда исследования микроорганизмов практически не регулировались и даже, наоборот, в какой-то мере поощрялись.

Чумной бунт в Москве

Но введение строгих мер карантинного и санитарного контроля было крайне важным. В то время мир то и дело сотрясали эпидемии чумы, холеры, оспы, уносившие десятки и сотни тысяч жизней. Так, чума скосила 15% населения Лондона в 1665–1666 годах, а в 1720–1722 годах треть жителей Марселя. Не обошла стороной «чёрная смерть» и Россию – её занесли в Москву с фронтов Русско-турецкой войны. Пик эпидемии пришёлся на период с июля по ноябрь 1771 года.

«Невозможно описать ужасное состояние, в котором находилась Москва. Каждый день на всех улицах можно было видеть больных и мёртвых, которых вывозили. Многие трупы лежали на улицах: люди либо падали мёртвыми, либо трупы выбрасывали из домов. У полиции не хватало ни людей, ни транспорта для вывоза больных и умерших, так что нередко трупы по 3–4 дня лежали в домах», – писал директор медицинской канцелярии Российской империи Иван Яковлевич Лерхе.

Картина Т. Л. Девильи «Чумной бунт». Фото: Wikipedia

Картина Т. Л. Девильи «Чумной бунт». Фото: WikipediaЕжедневно погибало до тысячи человек. Губернатор Салтыков, отчаявшись справиться с эпидемией, уехал в своё имение Марфино. За ним сбежали полицмейстер, градоначальник и другое губернское начальство. Город погрузился в хаос. Тут и там вспыхивали драки, по ночам раздавались крики и выстрелы. По указу императрицы Екатерины II в Москву был послан граф Григорий Орлов с врачами и гвардией. Он разбил город на санитарные округа, открыл новые карантинные зоны, нашёл подходящие здания для лечебниц. К мародёрам и грабителям ввели самые жёсткие меры вплоть до расстрела на месте. Благодаря решительным действиям графа, а также самоотверженности врачей чуму удалось остановить.

Эпидемия 1770–1773 года унесла жизни около 120 000 человек. Екатерина II оказала помощь оставшимся москвичам, разорённым из-за чумы: выплачивались пособия, раздавались вещи и продукты. По её распоряжению была построена больница-богадельня на 3-й Мещанской улице, которая 100 лет оставалась главным эпидемическим центром России.

Эпоха биооружия

После ужасов применения химического оружия в Первой мировой войне в 1925 году был принят Женевский протокол, запрещающий использование биологического и химического оружия. Но документ не запрещал его разработку, производство и накопление. Поэтому исследования микроорганизмов продолжались – особенно в военных программах. Все мы знаем о жестоких медицинских экспериментах, проводимых нацистской Германией во время Второй мировой войны. Намного меньше известно о деятельности японского «Отряда 731».

«Отряд 731» – подразделение, действовавшее в 1932–1945 годах под руководством японского микробиолога генерала Сиро Исии. Это была секретная программа по разработке биологического оружия. В рамках неё проводились бесчеловечные эксперименты над живыми людьми в оккупированной Маньчжурии. В окрестностях Харбина располагался огромный комплекс под вывеской «Управление по водоснабжению и профилактике Квантунской армии».

Подсудимые на процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия. Хабаровск, 25-30 декабря 1949 года. Фото: Тарабащук / РИА Новости

Подсудимые на процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия. Хабаровск, 25-30 декабря 1949 года. Фото: Тарабащук / РИА НовостиЖертвами «Отряда 731» становились китайцы, русские, корейцы и монголы. «Марута» (брёвна) – так презрительно называли подопытных японцы. Для них это был всего лишь расходный материал. Эксперименты включали заражение бубонной чумой, холерой, сибирской язвой и другими смертельными заболеваниями с последующей вивисекцией, в том числе живых людей) для изучения прогрессирования болезни.

В 1940–1942 годах отряд провёл полевые испытания биологического оружия на гражданском населении Китая, сбрасывая заражённых чумой блох в специальной фарфоровой бомбе с самолётов на города Чандэ и Нинбо, что вызвало вспышки заболевания. По разным оценкам, жертвами деятельности отряда стали от 3 до 10 тысяч человек только в лабораториях, не считая жертв полевых испытаний.

После войны американские власти предоставили Исии и его сотрудникам иммунитет в обмен на данные экспериментов в рамках проекта «Paperclip» («Скрепка»). СССР судил 12 членов отряда на Хабаровском процессе 1949 года, но основные руководители избежали наказания. Долгие годы Япония отрицала существование программы, пока в 2002 году не были частично рассекречены архивы.

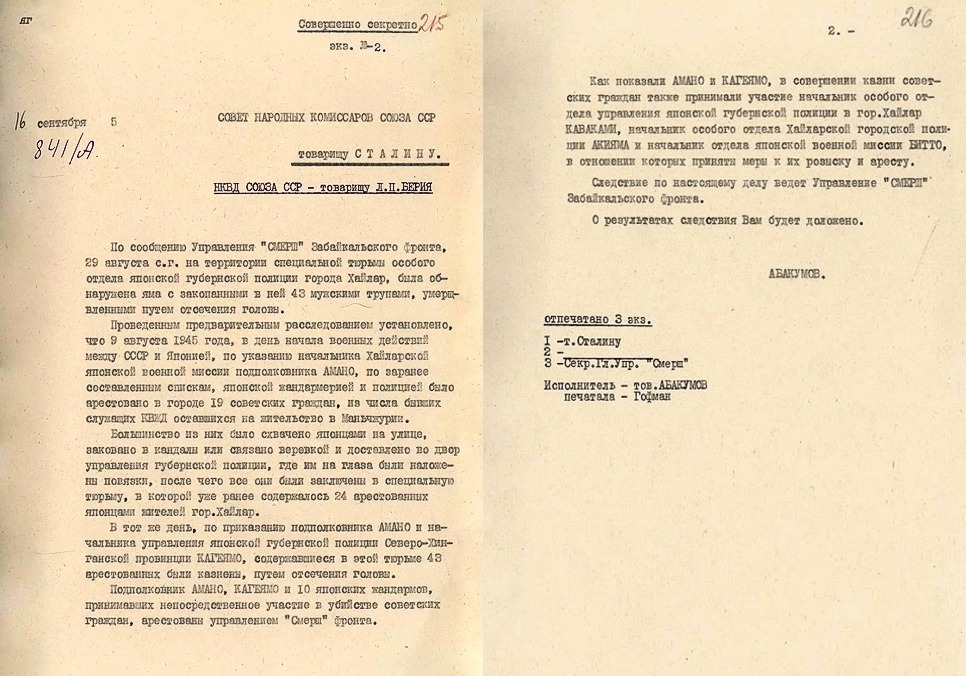

Докладная записка начальника ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР В СНК СССР И НКВД СССР от 16 сентября 1945 года о зверствах японских оккупантов в отношении советских граждан. Фото: ЦА ФСБ России

Докладная записка начальника ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР В СНК СССР И НКВД СССР от 16 сентября 1945 года о зверствах японских оккупантов в отношении советских граждан. Фото: ЦА ФСБ РоссииВо время Второй мировой войны начиная с 1942 года секретную программу по разработке биологического оружия вела и Великобритания. Остров Грюинард (Груинард) у побережья Шотландии был выбран как полигон для испытаний сибирской язвы (штамм «Vollum 14578»). С целью проверки эффективности бомб, начинённых смертоносными спорами, на остров поместили овец. Животные погибли от лёгочной формы сибирской язвы в течение 3 дней после сброса бомбы. Эти испытания сделали остров непригодным для жизни в течение долгих десятилетий. Лишь в 1986 году после многочисленных проверок территорию объявили безопасной.

Биобезопасность

В 1972 году была принята Конвенция о биологическом оружии, запрещающая его разработку, производство и накопление. Но лазейка оставалась: исследования «в мирных целях» по-прежнему разрешались.

Реальность показала опасность такого подхода. В 1979 году в советском Свердловске произошла утечка сибирской язвы из военной лаборатории, унесшая жизни десятков людей.

В СССР в 1920–1930-х годах власть поддерживала науку: микробиология развивалась бурно, создавались институты, выпускались кадры. Но вскоре стало ясно: наука должна быть не только полезной, но и «правильной» с точки зрения идеологии. С конца 1930-х микробиология оказалась под подозрением и многие направления в ней оказались под запретом. В 1970-х ситуация стала меняться. Начался расцвет советской военной микробиологии. В 1973 году было создано научно-производственное объединение «Биопрепарат» – сеть предприятий, занимавшихся разработкой биологического оружия. Официально СССР подписал Конвенцию о его запрещении, но в реальности исследования продолжались. Причём на передовом уровне.

Формально подчиняясь гражданским ведомствам, объединение фактически управлялось Министерством обороны СССР и включало 47 организаций, в том числе научно-исследовательские центры в Москве, Ленинграде, Оболенске и Кольцово. Общее число сотрудников достигало 40 тысяч человек, включая около 9 тысяч учёных и инженеров.

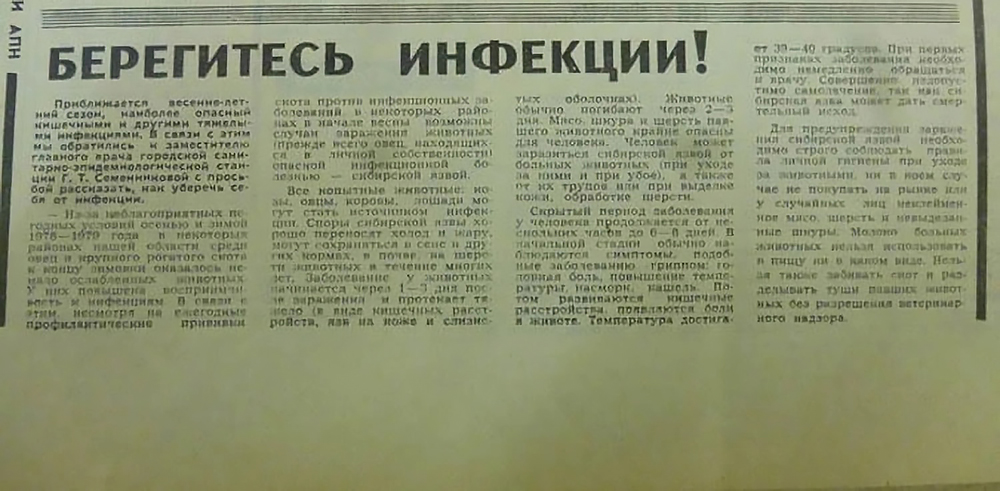

Статья в одной из уральских газет в 1979 году. Фото: общественное достояние

Статья в одной из уральских газет в 1979 году. Фото: общественное достояниеРаботы велись над созданием штаммов патогенов, устойчивых к антибиотикам, включая возбудителей сибирской язвы, чумы, туляремии и других заболеваний. Также разрабатывались вирусы, такие как Эбола, Марбург и оспа. Особое внимание уделялось созданию аэрозольных форм для эффективного распространения. Испытания новых видов биологического оружия проводились на острове Возрождения в Аральском море. Там на животных тестировались боеприпасы, заражённые различными патогенами.

В 1979 году в Свердловске произошла вспышка сибирской язвы, вызванная случайным выбросом спор из военно-биологической лаборатории. Советские власти скрывали истинную причину эпидемии, утверждая, что заражение произошло через мясо инфицированного скота. По разным оценкам, погибло около 100 человек.

Масштабы программы стали известны на Западе благодаря бегству в 1989 году Владимира Пасечника, директора Ленинградского института особо чистых биопрепаратов. Он сообщил британским спецслужбам о задачах и целях «Биопрепарата». Позднее, в 1992 году, в США перебежал Канатжан Алибеков, первый заместитель начальника объединения, который подробно описал структуру и деятельность программы в своей книге «Biohazard».

Канатжан Алибеков. Фото: kenneth.alibek в соцсетях

Канатжан Алибеков. Фото: kenneth.alibek в соцсетяхПосле распада СССР «Биопрепарат» был официально расформирован, однако судьба многих разработок и материалов до сих пор остаётся неизвестной.

Сегодня научное сообщество расколото. С одной стороны, такие авторитеты, как американский учёный-медик Энтони Фаучи, утверждают: «Риск GOF-исследований существует, но они необходимы для понимания, как вирусы могут стать пандемическими». С другой – профессор Марк Липситч из Гарварда предупреждает: «GOF-исследования создают риски, которые не оправданы потенциальной пользой». Дискуссии вокруг происхождения SARS-CoV-2 (коронавируса) только подлили масла в огонь. «Лабораторные утечки – не теория заговора. Это документально подтверждённые случаи», – отмечает доктор Том Инглсби из Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса.

История установления контроля над исследованиями микроорганизмов – это постоянный поиск баланса между научным прогрессом и безопасностью. Новые правила администрации Трампа – лишь очередной этап в этой череде законов и запретов. Остаётся открытым вопрос: помогут ли эти меры избежать катастрофы или, напротив, затормозят развитие спасительных технологий? Ответ, вероятно, будет найден только тогда, когда человечество столкнётся с новой биологической угрозой или же сумеет её предотвратить благодаря вовремя сделанным открытиям.