Полное безумие. Именно так многие мировые СМИ оценивают первые 100 дней президентства Трампа, за которые тот успел не только развязать тарифную войну против всего мира, включая ближайших союзников, но и объявить крестовый поход против «бигфармы» – крупнейших транснациональных фармацевтических компаний, которым он приказал просто снизить цены на лекарства. Дескать, хватит грабить американцев, давайте грабить иностранцев!

И в самом деле, разве это не безумие?

Но не будем спешить с оценками.

Всё происходящее в США станет значительно понятнее, если принять аналогию, что сейчас в Америке настало время своей «перестройки» – вкупе с ускорением и гласностью. То есть представьте себе: огромная страна с кучей застарелых системных проблем – от казнокрадства и коррупции до эпидемии фентаниловой наркомании, разгула преступности и нашествия мигрантов. Решать всё это – совершенно неподъёмная задача, которая может похоронить карьеру любого политика. Поэтому годами американские президенты предпочитали делать вид, что ничего особенного не происходит. Накапливали долги, отвлекали внимание публики всевозможными способами – от войн до борьбы за инклюзивность секс-меньшинств и гендерную повестку.

И вот к власти приходит харизматичный лидер – популист с мессианским комплексом, свято уверенный в том, что Сам Господь взял его за ухо и втащил в Белый дом «сделать Америку снова великой». То есть разом решит все системные проблемы, что копились перед Америкой за последние четыре десятилетия.

Причём Трамп как опытный популист говорит только то, что от него хотят услышать его избиратели. А хотят от него услышать, что самые сложные проблемы мира можно в два счета решить волевым усилием политического лидера. Просто у предыдущих лидеров не было воли, а у него есть.

А ещё всем простым американцам как бальзам по сердцу льётся главный эмоциональный нарратив Трампа – дескать, все беды Америки происходят от того, что весь мир цинично пользуется безграничной добротой Америки.

Поэтому, обещает Трамп, мы сейчас просто избавимся от всех нахлебников, перепишем правила торговли, а на тех, кто будет против, надавим посильнее и заставим играть по нашим новым правилам.

Всё же просто, не так ли?

Что ж, просто напомним, что Горбачёв тоже с этого начинал: объявил «нахлебниками» все страны соцлагеря и призвал перезапустить внешнюю экономическую политику – с учётом хозрасчета. Казалось бы, всё просто. И что могло пойти не так?

Фото: David Trinks / Unsplash

Фото: David Trinks / Unsplash* * *

Какие же системные задачи сейчас стоят перед Америкой?

Первая: дисбаланс экономики. Десятилетиями в США под лозунгом глобализации строили экономическую модель с преобладанием сферы глобальных услуг – финансовых, юридических, развлекательных и высокотехнологичных. Это было выгодно и красиво: американцы спихивали все «грязные» производства в страны Юго-Восточной Азии, оставляя себе только чистенькую офисную работу.

И занимали сами у себя деньги, чтобы продолжать роскошную жизнь не по средствам. Казалось, паразитировать на глобализации можно вечно. В самом деле, какая разница, сколько там нулей в сумме государственного долга, когда США производят самый востребованный и самый выгодный в мире продукт – американские доллары. Мировую валюту.

А потом в 2008 году вдруг лопнул рынок «глобальной цифровой экономики», что стало прелюдией к кризису ипотечного кредитования, а затем и к мировому финансовому кризису. Выяснилось, что и у паразитирования есть свои границы, – как присосавшийся бычий цепень может ненароком убить своего кормильца.

Кризис был глобальным, но наименее пострадали от него страны с реальной экономикой, то есть Китай и другие азиатские «мастерские».

И стало ясно, что без промышленной базы уже не выжить. И надо возвращать производственные мощности в США.

Но это куда легче сказать, чем сделать. Разорваны многие технологические цепочки, утрачены компетенции, нет дешёвой рабочей силы, а в это время азиатские производители продолжают захватывать рынки.

Поэтому и сегодня американская экономика не просто продолжает существовать в перекошенном виде, но этот перекос ещё больше усилился.

Эксперты China Daily пишут: «Сетуя на растущий дефицит в торговле товарами США с другими странами, администрация США намеренно игнорирует тот факт, что США продают гораздо больше услуг, чем покупают у других стран, а это означает, что сектор услуг США имеет положительное сальдо в торговле практически со всеми торговыми партнёрами по всему миру... Сектор услуг включает розничных торговцев, поставщиков программного обеспечения, интернета и телекоммуникаций, киностудии, а также поставщиков медицинских услуг, юридические фирмы и бухгалтерские агентства. По данным Министерства торговли США, положительное сальдо в торговле услугами США выросло до 293 миллиардов долларов в 2024 году, что на 5 процентов больше, чем в 2023 году, и на 25 процентов больше, чем в 2022 году.

Торговля услугами, особенно финансовыми, юридическими, развлекательными и высокотехнологичными, стала основным источником экономической мощи США. В 2023 году экспорт услуг США составил более 1 триллиона долларов, что составляет 13 процентов от общемирового объема, а в прошлом году он увеличился ещё на 8 процентов, согласно данным Всемирной торговой организации».

* * *

Вторая проблема США – геополитическое соперничество с Китаем.

Причём сам Трамп уже много раз говорил, что именно КНР является главным стратегическим противником США, поскольку, в отличие от Москвы, Пекин оспаривает не право Вашингтона вмешиваться в дела других и не контроль за каким-то регионом, а мировое лидерство в экономике и геополитике.

И, стало быть, военное столкновение между США и КНР почти неизбежно.

Перегорворы президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, 2019 год. Фото: Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

Перегорворы президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, 2019 год. Фото: Official White House Photo by Shealah Craighead / FlickrЕщё в 2014 году гуру американской политологии Грэм Эллисон опубликовал книгу «Обречены воевать. Смогут ли Америка с Китаем избежать ловушки Фукидида?», в которой популярно объяснил, почему новая мировая война неизбежна. Всё дело как раз в той самой «ловушке Фукидида» – античного автора фундаментальной «Истории Пелопонесской войны», который всего в двух словах объяснил причину кровопролитной войны между государствами-полисами: «Усиление Афин и страх Спарты перед таким усилением сделали войну неизбежной».

Эллисон проанализировал историю последних 500 лет, в которых он насчитал 16 конфликтных ситуаций между мировым гегемоном и набирающим силу конкурентом. В 12 из 16 случаев дело заканчивалось войной, развязанной мировым гегемоном.

К примеру, англо-голландские морские войны XVII и XVIII веков были результатом торговой конкуренции между Великобританией и Нидерландами. Подъём имперской Германии и колониальная борьба за ресурсы в конце XIX и начале XX веков привела к тому, что Британия фактически спровоцировала Первую мировую войну (напоминаю, это точка зрения американца. – Авт.). Вторая мировая война, с точки зрения Эллисона, началась в 1931 году, когда имперская Япония на волне экономического подъёма начала вторжение в Китай. Это ударило по интересам США, которых японцы решили вытеснить с Тихого океана.

Что касается нынешнего клинча с Китаем, то, учитывая склонность американских политиков прибегать к насилию, Эллисон уверен, что торговая война рано или поздно выльется в полномасштабный ядерный конфликт.

* * *

Правда, по мнению Эллисона, торговая война с КНР должна была начаться ещё лет десять назад. Но идеологи глобального миропорядка из администрации Барака Обамы решили, что конфликт с Китаем может и подождать.

Ведь глупо самим лезть в войну: это грязное и опасное дело, которое лучше всего отдать на аутсорс странам третьего мира. Той же России, например.

Да и зачем переманивать предприятия из Китая, если есть старушка-Европа?

Когда-то давно, ещё в середине ХХ века, первый командующий НАТО британский генерал лорд Гастингс Исмей так сформулировал цели альянса: «Не пускать Советский Союз в Европу, не выпускать американцев и не дать подняться Германии». Конечно, сегодня эти слова звучат немного удивительно, но стоит вспомнить, что 80 лет назад мировым гегемоном считалась именно Британская империя, над которой тогда действительно не заходило солнце, а американцы ещё не были отравлены манией собственного величия. И Лондону было выгодно присутствие американских войск в Европе, что позволяло сконцентрировать внимание на подавлении мятежей в колониях по всему свету.

Что ж, не прошло и десяти лет, как американцы выпихнули британцев с Олимпа. А сейчас они и вовсе решили использовать европейцев в качестве кормовой базы – как когда-то Лондон использовал свои колонии.

Именно ради этого и был спровоцирован российско-украинский конфликт, позволивший одновременно решить сразу несколько задач.

Прежде всего разорвать хозяйственные связи между Евросоюзом и Россией с целью заменить на европейском рынке дешёвый российский трубопроводный газ на дорогой американский СПГ (сжиженный природный газ), получаемый при помощи фрекинга пластов.

При этом, как свидетельствуют данные агентства Eurostat, Россия всё равно осталась вторым по объёму поставок продавцом СПГ в Европу. На первом месте, как нетрудно догадаться, – Америка. На её долю в 2024 году пришлось 45,3% поставок против российских 17,5%.

Тем не менее отказ от дешёвых российских энергоносителей спровоцировал европейский энергетический кризис, который стал толчком к переносу многих предприятий в США. И этот процесс уже активно идёт. К примеру, на днях были закрыты последние доменные печи в Британии: сталеплавильный завод в Сканторпе был признан банкротом, Теперь Британия, которая гордилась своей сталью, как когда-то гордилась и горняками Шеффилда, будет покупать сталь в США (вернее, в Китае, но через США).

Сталеплавильный завод в Сканторпе, Англия. Фото: Chris Allen / Wikipedia

Сталеплавильный завод в Сканторпе, Англия. Фото: Chris Allen / WikipediaНе менее важная цель – добиться стратегического поражения России, чтобы мобилизовать нас на войну с Китаем. Подобные «технологии» англичане уже обкатали на нас в самом начале ХХ века, когда помогали Японии выиграть войну против России в 1905 году. Это поражение позволило англичанам и французам взять под контроль не только экономику России, но и внешнюю политику страны. И мобилизовать Российскую империю против Германии.

Но уже знаменитый американский идеолог глобализации Томас Фридман в The Washington Post выразил сомнение в эффективности такой политики демократов: «США сейчас пытаются совмещать две большие стратегические задачи: ограничение российского влияния и прекращение китайского подъёма. Но на деле мы видим, как Москва и Пекин всё больше сплачиваются вокруг общей цели – сохранения многополярного порядка. Прямые американские угрозы только ещё больше их сближают. Китай продолжает инфраструктурные проекты в Азии, Африке и Южной Америке, а Россия всё больше ориентируется на рынки за пределами западной сферы влияния. Синергия двух таких проектов дополнительно снижает шансы США разобщить эти страны».

Ошибки американской стратегии, по мнению Фридмана, вынуждают Вашингтон поменять тактику: теперь Белому дому гораздо выгоднее не желать «стратегического поражения» России, но, напротив, всячески поддерживать её. Всё просто: ослабленная Россия попадёт в полную зависимость от Китая, что только усилит потенциал КНР. Тогда как сильная Россия, пишет Фридман, сама станет соперником Пекину.

* * *

И вот на фоне этой геополитической игры приходит Трамп и начинает рубить сплеча. Причём нельзя сказать, что он делает что-то, противоречащее замыслам американских «мозговых центров», но он делает это с напористостью нью-йоркского девелопера, привыкшего без сантиментов пожирать конкурентов.

Но ведь и Михаил Горбачёв не делал ничего такого, что противоречило бы идеям Политбюро: в конце концов, о необходимости введения хозрасчета и прочих элементов либеральных реформ в экономике рассуждали ещё при жизни Леонида Ильича Брежнева, а антиалкогольные кампании начинали и Брежнев, и Андропов. Весь вопрос в том, как это делалось.

Итак, главная экономическая идея Трампа предельно проста: хотите торговать с Америкой без всех этих пошлин? Открывайте производство в США.

И пусть рынок хватается за голову. Зато действия Трампа вполне понятны американским консерваторам.

Ещё во время предвыборной кампании Трамп, обещая обложить всех этих «обнаглевших» иностранцев пошлинами и тарифами, вспомнил, что до 1913 года именно пошлины составляли основу доходной части федерального бюджета. Это и понятно: в XIX столетии в США, особенно на слабозаселённых территориях Среднего и Дальнего Запада, взимание подоходного налога с ковбоев и фермеров было бы гораздо более сложной проблемой, чем обложение пошлинами импортных товаров.

Кроме того, низкий уровень налогов означал и низкий порог «входа» на рынок для малого бизнеса: фактически любой американец мог открыть своё дело, не опасаясь фискальных претензий властей. И такая поддержка предпринимательства фактически и обеспечила ускоренный рост экономики США, которая за три десятилетия из отсталой аграрной страны превратились в мирового лидера по промышленному производству. Именно на рубеже веков США по показателям ВВП стали крупнейшей экономикой мира, заметно опередив двух основных конкурентов – Британскую империю и Германию. Американский подушевой ВВП в полтора раза превышал аналогичный показатель в Британии и в два раза – подушевой ВВП Германии и Франции. Неудивительно, что тогда на освоение Америки поехали все бедняки Старого Света.

Но после Первой мировой войны поток товаров из-за рубежа заметно упал и пошлины перестали приносить нужные доходы. Так началось перекладывание налогового бремени на простых американцев. И сегодня именно подоходные налоги на физических лиц обеспечивают наибольший объём поступлений в американский бюджет.

Именно поэтому идеи Трампа так и понравились «среднему классу» США – повышать налоги, кажется, больше уже некуда.

Другой вопрос, насколько возврат к фискальной модели позапрошлого века поможет заново перезапустить американское «экономическое чудо»?

И насколько администрация Трампа ради своей идеологии «great again» готова поссориться с влиятельными хедж-фондами типа Black Rock, которые все последние десятилетия в русле концепции глобализации инвестировали как раз не в американские предприятия, а в зарубежный бизнес. Вернее, зарубежный он только с точки зрения географии и фискальных пошлин, а так-то прибыль течёт на американские счета в оффшорах.

Теперь прикажете отказаться от всех этих удобных схем?

* * *

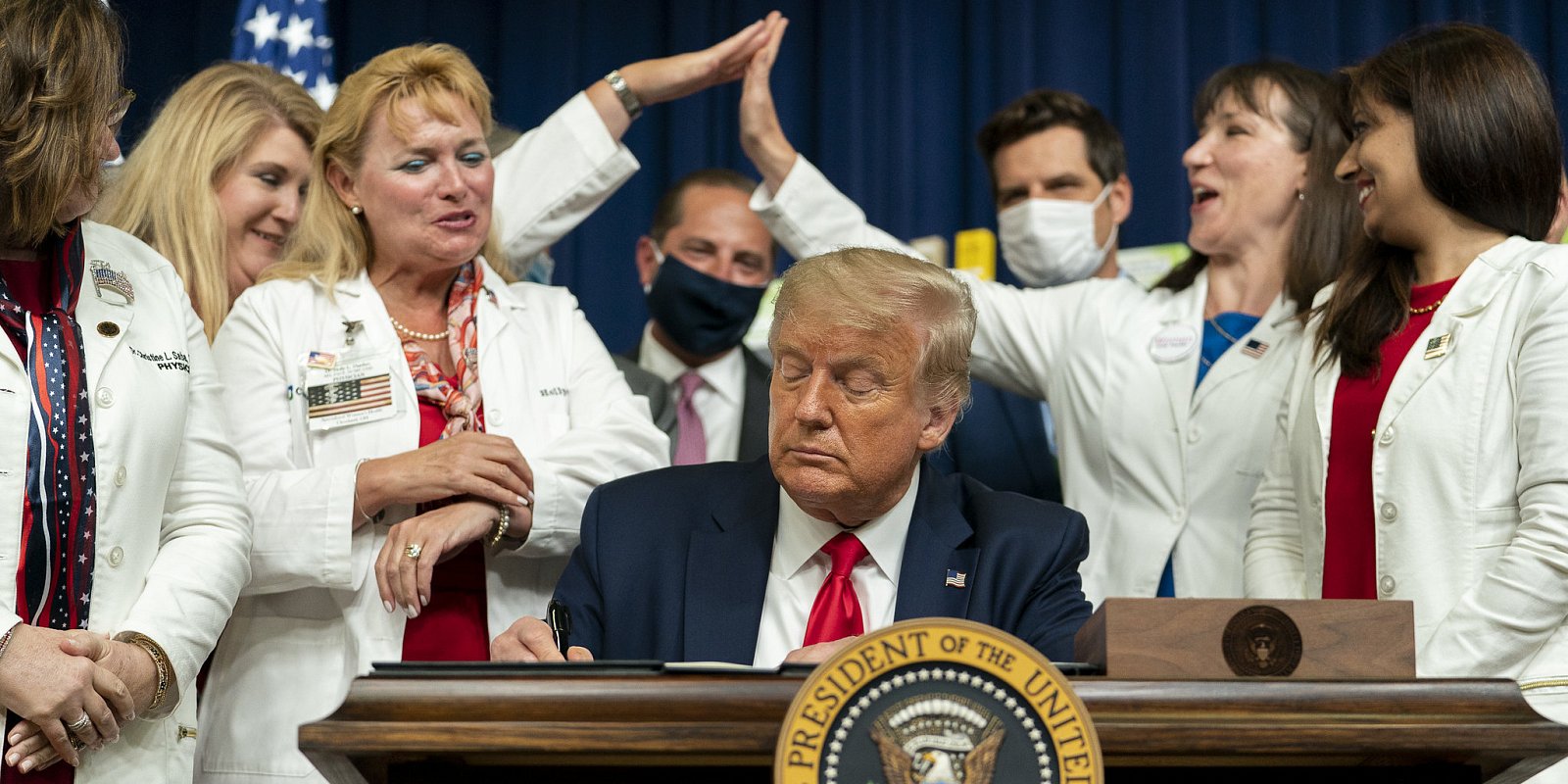

Но именно «судьбоносный» указ Трампа о «снижении цен на лекарства» и стал ответом на все эти каверзные вопросы, показав публике настоящий эталон «трампизма».

Сам Трамп объяснил своё решение так: «Американцы не должны больше субсидировать рецептурные препараты в других развитых странах и сталкиваться с завышенными ценами на них в США. Поэтому американцы должны иметь доступ к ценам наибольшего благоприятствования на них. Моя администрация предпримет немедленные шаги, чтобы положить конец глобальному обману».

Фото: pfizer.com

Фото: pfizer.comНо нет, это вовсе не объявление войны «бигфарме» – конгломерату крупнейших транснациональных фармацевтических корпораций типа Pfizer или Novartis.

Просто сейчас в Конгрессе идёт обсуждение нового бюджета, который значительно урезает расходы на социалку. В том числе и на медицинское страхование – вплоть до того, что миллионы американцев с низким доходом вообще потеряют возможность обращаться к врачу. Вот Трамп и решил изобразить заботу о бедных американцах – дескать, не беда, что медицинской помощи у вас не будет, зато лекарства подешевеют.

И это аргумент, понятный миллионам американцев, которые и так не ходят к врачам: во многих штатах запись к семейному терапевту идёт за несколько месяцев до приёма, а поэтому к специалистам обращаются в самых крайних случаях.

Зато цены на лекарства в аптеках волнуют всех.

Правда, разбираться в механизмах ценообразования – дело скучное и неблагодарное. Ведь тогда придётся говорить о заинтересованности всех участников торговой цепочки – от фармкомпаний до страховщиков и врачей – в закупках определённых препаратов по определённым (в узком кругу лиц) ценам. Это системная коррупция, которая одновременно является и политическим лоббистом, превосходящим по объемам «оборота» нефтянку и ВПК.

Но Трамп вовсе и не собирается бороться с «бигфармой», а только использовать её в качестве мишени для битья, причём без всякого вреда для самих корпораций.

Причём Трамп уже прибегал к этому приёму в самом конце своего первого президентского срока, когда он почувствовал, как после коронавирусной пандемии и карантина его рейтинг упал до абсолютного нуля.