Нижний Новгород очень самобытный, сразу видно – купеческий город. Вот таким был бизнес-сити в глубинке XIX века. А в глухих тогда лесах, а нынче всего в часе езды от города, с XVII века и по сей день живут староверы, сохраняя даже сегодня свой особый незримый мир. Здесь просторно и всем найдется место: у Нижнего даже визитная карточка города самая длинная, потому что она – лестница.

Философия места

В этом городе на каждом шагу кажется, что история как-будто бы замерла в каком-то прошлом моменте, причём в разных местах – в разном. И хочется сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А ещё это город про людей, жизнь тут носит свой особый характер, во всём чувствуется душа русского человека Поволжья. Поэтому слоганом для бренда города взяли фразу: «Здесь чувствуешь жизнь».

Нижний почти с первого взгляда какой-то особенный, но не сразу поймёшь, в чём дело. Он не похож ни на Москву, ни на Питер, ни на провинциально-милый Суздаль или Ярославль, и уж тем более на яркую Казань или сибирские миллионники. Нижний Новгород очень самобытный. Сразу видно, что купеческий город, а купцы были люди очень разные, каждый со своей фантазией, не то, что одинаково воспитанные просвещённые дворяне. Хотя и местные дворяне были затейники, истории об этом сохранились презабавные. В Нижнем, находившемся в одном из исторических центров старообрядчества, во многом сохранялся ещё старозаветный уклад жизни. Поэтому представление о «хорошо и красиво» здесь могло разительно отличаться от Петербурга. 200 лет назад город был не таким уж большим, и находился он в глухой провинции, но именно с 30-х годов последнего столетия империи Нижний стали называть карманом России. На стрелку Волги и Оки переехала на всю страну знаменитая макарьевская, а теперь уже Нижегородская ярмарка, бизнес-мекка того времени.

Одним словом, люди здесь жили предприимчивые, своим трудом добившиеся успеха, которым хотелось показать лицо, даже если брить его они категорически не хотели. Поэтому домов тут каких только нет и сегодня, а мне особенно оказался мил часто встречающийся в центре модерн. Ведь тогда это был последний писк моды, а если есть деньги – нужно соответствовать. Всё как сейчас.

Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых. Фото: Olga-lisenkova / Wikipedia

Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых. Фото: Olga-lisenkova / WikipediaСоветское время тоже оставило здесь свой большой след, размера так 45. На место разрушенного и разорённого в большом объеме пришел конструктивизм, который сегодня смотрится здесь часто ещё более неуместно, чем в Москве. В первую очередь эта напасть настигла конечно же Кремль, который традиционно для волжских городов лишился доминирующего кафедрального собора и колокольни. Никакой враг не смог одолеть эти стены и не учинил на высоком берегу Волги тех бесчинств, что сделали мы сами. Современному виду на город с реки как-то не хватает церковных куполов, а их так ждёт увидеть глаз – за время безверия город лишился 28 церквей. Многие памятники даже на территории Кремля были восстановлены только к недавнему 800-летию города.

Пожалуй, главное впечатление от Нижнего Новгорода – ощущение родного простора, как виды с набережных на широкую и спокойную Волгу. В тёплое время года невозможно отказать себе в прогулке по Волге на теплоходе. Многое тут с размахом: самая высокая городская лестница в России (Чкаловская, высота — около 150 м) вознесёт вас с Нижневолжской набережной к Кремлю, самая длинная канатная дорога в Европе (3661 м) доставит через Волгу в соседний городок Бор. Местная «Швейцария» (парк) площадью в 170 га, да и пешеходная улица (часть Большой Покровской) тоже не маленькие. А уж зоны для гуляния и катания на разных прогулочных транспортных средствах вдоль реки тут просто бескрайние. Даже кремлевская стена почти догнала московскую, 2 км. В Нижнем и метро есть.

Меня очень удивили вписанные в городской пейзаж размашистые овраги с арочными мостами через них. Холмы здесь тоже большие. В Москве, хоть она вроде и стоит на 7 холмах, их совсем не видно, а в Нижнем – не пропустишь, тут из-за этого до революции 2 городских фуникулёра было – трамваи такие подъемы не тянули.

Вид на Чкаловскую лестницу и стену Нижегородского кремля. Фото: Дмитрий Четыре / Wikipedia

Вид на Чкаловскую лестницу и стену Нижегородского кремля. Фото: Дмитрий Четыре / Wikipedia90-е как будто бы пощадили городскую архитектуру, денег в городе не было на строительство эклектических шедевров. И вот сегодня в Нижнем можно наблюдать, казалось бы, давно забытый процесс: как историческая низкоэтажная деревянная застройка, в конец обветшавшая, не ремонтируемая городом, уступает место современным зданиям из стекла и стали, а также элитным жилым комплексам. Как будто шаг сразу через век. В то же время современные дома всё ещё соседствуют с историческим наследием русского средневековья.

После чемпионата мира и широкого празднования 800-летия городу начали придавать какую-то свою изюминку. Во многих местах можно увидеть интеграцию в городское пространство слоганов «Здесь всё по-настоящему» или «Здесь чувствуешь жизнь», «Быть, а не казаться». Ламповые растяжки смотрятся вполне по-свойски для каждого поколения и заставляют улыбнуться.

Достопримечательности Нижнего также разнообразны, как и сам город.

Начали мы осмотр с древнего: несмотря на то, что внутри Кремль уже давно не представляет из себя какого-то единого ансамбля, стены его выглядят очень величественно, и мощь в них чувствуется и сейчас. Не удивительно, что он никем не был взят в то время, пока выполнял оборонную функцию. Территория открыта, так что в сердце города мы попали рано, почти прямо с поезда. Приятно было отдохнуть на обустроенных видовых площадках. Длина стен такова (вот на них вход уже платный), что по ним можно реально устать ходить, а если ещё и посещать исторические экспозиции в каждой башне – то вообще можно тут полдня потратить. В любом случае кардиостимулирующая прогулка длинной в 2км с нагрузкой на разные группы мышц вам обеспечена. Для тех, кого после стен ноги уже не держат, есть спуск «быстрым лифтом». Недавно в Кремле восстановили исторический фуникулёр. Конечно, в нём нет функциональной необходимости сегодня, но послушать краткий экскурс в историю его появления и первоначальный принцип устройства во время короткой поездки нам было очень интересно. Внизу можно спокойно погулять по улице Рождественской и Нижневолжской набережной, поразглядывать дома и позаглядывать в разные дворы и улочки – это отдельное удовольствие. Всюду нас ждало какое-то открытие, пусть и у вас будут свои. Главное – дойти до торта (вишенка на таком не нужна) – Строгановской церкви. Вот на что я не большой любитель «финтифлюшек» на храмах, но эта церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы вряд ли кого-то оставит равнодушным. Стоит посмотреть. А дальше – наверх по дорожкам и лестницам через замечательный парк 800-летия Нижнего Новгорода к набережной Фёдоровского, где лучшие закаты в городе. Здесь и тот самый мост через овраг, и Успенская церковь, и палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова XVII века с замечательной экспозицией про русский быт. Детям – так вообще обязательно зайти. Главное с экскурсией сходить, нам повезло присоединиться к находившейся там группе. Обратила внимание, что деньги за экскурсию принимала глухонемая девушка. Оказывается, в этом уникальном месте работают люди с ограниченными возможностями по слуху. В том числе здесь выставлены созданные глухонемыми мастерами удивительные изделия ручной работы. Нас поразил пластилиновый макет Бородинской битвы, вылепленная за 20 лет семьей слабослышащих нижегородцев.

Парк 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Дмитрий Четыре / Wikipedia

Парк 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Дмитрий Четыре / WikipediaДругое видовое место – Стрелка, оно как раз модное. Учтите, добраться пешком от метро – целый небольшой поход, зато здесь помимо прекрасного вида, который открывается с мыса на слияние двух рек, вас ждут манившие ещё с другого берега (а меня – даже из Москвы) ажурные металлоконструкции главного здания той самой Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, приехавшие сюда ещё из Москвы послужить. Настоящее чудо техники своего времени, распроданные после окончания выставки в частные руки, они больше 100 лет служили опорами ангара в порту и были чудом найдены в бывших пакгаузах. Сегодня под сенью почти 150-летнего клёпаного металла концертный и выставочный залы. Их так и назвали незамысловато – пакгаузы. Билеты берите заранее, место популярное. Ну а ещё на Стрелке стоит символический восстановленный кафедральный собор. Чуть дальше осталось и каменное здание главного ярмарочного дома, в котором теперь местная экспозиция «Россия – моя история».

При всей своей историчности Нижний в то же время очень современный и трендовый. Здесь большое количество арт-пространств и выставок современного искусства. Главное, не попасть в ситуацию, когда они все уехали в Москву или на реэкспозиции, а то нам вот «повезло». Но что точно никуда не денется – это граффити. Их тут много, и они качественные. Конечно, картины на исторических особняках не рисуют, зато там, где они есть – отлично смотрятся. Мне кажется, стрит-арт здесь официально поддерживается и придает жизни городу. А ещё как это часто бывает не в Москве – много разных заведений с интересными названиями. Можно посоревноваться, кто больше найдет.

Работа Веры Ширдиной «Сияние». Фото: Onart21 / Wikipedia

Работа Веры Ширдиной «Сияние». Фото: Onart21 / WikipediaПостепенно переходим на личности

В бывшем Горьком псевдоним писателя, как и его образ, не использует только ленивый, так что о нём сложно забыть, даже когда пьешь кофе. В Нижнем целых 3 музея Горького: Домик Каширина – музей детства писателя, в котором частично и происходит действие одноименной повести, музей-квартира А. М. Горького, где он жил в последние годы в Нижнем, и литературный музей. Однозначно к посещёнию (особенно с детьми) я бы рекомендовала первый, причем обязательно присоединяйтесь к сборной экскурсии. Подлинная история бурлака, выбившегося в люди, ставшего купцом и разорившегося к концу жизни. В этом музее говорят не столько про маленького Алешу Пешкова, сколько о жизни среднего класса того времени, причем ярко и с интересными нюансами. Даже если вы ни раз уже были в подобных домиках, этот музей вместе с рассказом о жизни семьи Кашириных вас удивит. И захочется перечитать и переосмыслить «Детство».

Ещё мне был интересен музей моды и портновского искусства им. Н.П. Ламановой. Не столько своей коллекцией, сколько историей жизни удивительной Надежды Ламановой, человека невероятной судьбы. Надежда Петровна родилась в даже по тем временам совершенной нижегородской глубинке в бедной дворянской семье, но после окончания гимназии нашла в себе мужество решить, что не станет учить географии крестьянских детей, потому что её призвание – творить красоту, и пошла на курсы кройки и шитья. Через 10 лет её модный во всех смыслах магазин и мастерская уже располагались в центре Москвы, а через 20 она стала поставщицей Двора Ея Императорскаго Величества, то есть достигла максимальной высоты. 300 сотрудников – огромный модный дом даже по сегодняшним меркам: очереди из заказчиц, работа во МХАТе и знакомства с главными людьми в европейском мире моды. Казалось бы, что может пойти не так? Но ещё через 20 лет новая власть лишила её всего, включая свободу. Жизнь Ламановой и её мужа спасло только заступничество Максима Горького. В почти шестьдесят лет ей пришлось начинать с нуля. Но Надежда Петровна не опустила руки, не уехала за границу и не ругала советскую власть на кухне – она приняла вызов и встала у истоков советский массовой моды. До этого массовой моды не существовало вообще, как и понятия «размеров». Заодно она поразила Париж 20-х, одетый в арт-деко, коллекцией одежды в русском стиле из домашнего текстиля, то есть из рушников, скатертей и того, что ещё оставалось у женщин в сундуках.

Музей моды и портновского искусства им. Н.П. Ламановой.Фото: vk.com/lamanova_nn

Музей моды и портновского искусства им. Н.П. Ламановой.Фото: vk.com/lamanova_nnИз совершенно неожиданного и неповторимого в Нижнем Новгороде – галерея Юрковка. Мне её посоветовали местные жители, поэтому я ничего о ней не знала и шла просто в картинную галерею, а попала… Но вам бы лучше самим там побывать. Александр Николаевич Юрков был человеком с юмором и большой любовью к Нижнему Новгороду. Работал он всю жизнь театральным художником, а когда вышел на пенсию, то решил картины писать… осенними листьями. Пенсии на масляные краски всё равно не хватит, разумно рассудил мастер. Так что в увиденных вами шедеврах не будет ни капли красок, зато сколько любви к этой земле и понимания этого народа!

Мозаика А.Н. Юркова "Балкон на ул. Грузинской". Фото: sites.google.com/site/urkovka52

Мозаика А.Н. Юркова "Балкон на ул. Грузинской". Фото: sites.google.com/site/urkovka52Из классики – Технический музей, обязателен с экскурсией. На родине Кулибина не посетить это место – грех. Мальчикам особенно интересно, детям вообще заходит советский период и история с великами, а меня поразил сундук с сигнализацией и прочими хитростями от местного мастера XIX века, а ещё лодка-ботник (а точнее технология её изготовления) из цельного ствола осины. Их и по сей день делают в Семёновском районе.

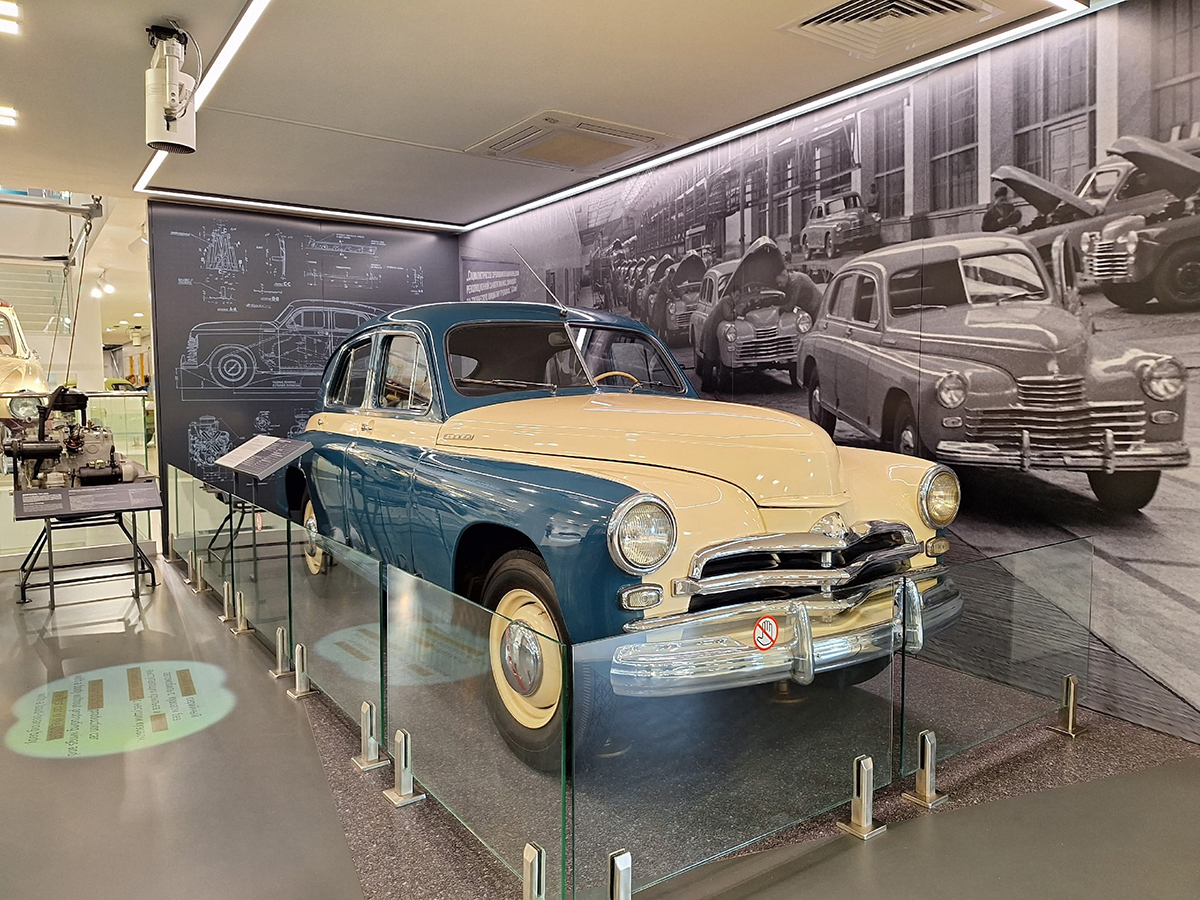

Не могу не сказать про новый Музей ГАЗ, потому что это целая отдельная история вместе с районом автозавода, бывшим соцгородом. До Красного Сормова, который, говорят, тоже представляет интерес, мы не доехали, но вот на волжские машинки, мечту советского человека, посмотрели. В экспозиции представители всего модельного ряда от фронтовой полуторки до экспериментальных моделей внедорожников. Осматривать с экскурсией на порядок интереснее, но можно и как ретроспективу посмотреть. Да, выставку не сравнить с музеями Порше и Мерседес в Штутгарте, но зато удивляет тут отдельно народ, который голыми руками в чистом поле этот завод построил в 30-е, потом под бомбёжками работал на нём в войну и восстанавливал после. И, к счастью, придумал Газель в 90-е, что и спасло завод от участи большинства остальных советских автозаводов. В музее я полюбовалась на коллекционную Чайку, ведь в детском саду я мечтала, что когда выйду замуж, то повезут меня из ЗАГСа именно на такой машине. И скажу по секрету, что если вы, как и я, после Дружка пересели на казавшийся огромным Школьник и учились на нём кататься по-настоящему, то ваш двухколесный друг был родом как раз отсюда, с ГАЗа.

Музей истории ГАЗ. Фото: vk.com/gazmuseum

Музей истории ГАЗ. Фото: vk.com/gazmuseumОб идее соцгорода, домах-кварталах на 60 подъездов и их жителях стоит говорить отдельно на отдельной экскурсии. Вот в этой части города действительно есть что посмотреть и о чем поговорить в отношении идей конструктивизма, и кое-какие мысли до сих пор актуально и интересно звучат.

Мне сложно проверить, но, говорят, Нижегородская область самая богатая народными промыслами – 28 мест традиционного бытования, 14 видов промысла от резьбы по дереву и росписи посуды и матрёшек до золотошвейного мастерства и художественной обработки металла. Здесь даже создали бренд, объединяющий все народные художественные промыслы региона. Он называется «Человечно» и состоит из слов «человек», «любовь» (love) и «вечность». Шикарная идея для продвижения. В Нижнем Новгороде даже существует отдельный большой музей, посвященный промыслам. К моему огромному сожалению, он оказался на ремонте. Надеюсь, он станет ещё лучше. Это был ещё один повод добраться в столицу хохломы – Семёнов. Хотя поехали мы туда не за этим.

В XVII веке после раскола в глухие нижегородские леса бегут старообрядцы и обосновываются на реке Керженец. Уже потом, когда их начнут гнать и здесь, они пойдут дальше на восток и окажутся на Урале и в Сибири. Но скиты и деревни всё равно останутся вместе с укладом жизни и культурой, а также промыслами, которые в эти места принесли с собой и развивали уже на нижегородской земле староверы. Из старообрядческой среды выйдут богатейшие купеческие династии России. И если из Москвы всё это кажется просто историей, то в Семёнове и окрестностях это всё ещё реальность. Современный нижегородский старообрядец – не обязательно с длинной бородой, в русской рубахе и с лествицей (старообрядческие четки) в руке, далеко не все часто ходят в церковь. 70 лет советской власти сделали неверующими не только прихожан господской церкви, как тут называют РПЦ. Люди, выросшие в старообрядческой культуре, но не религиозности, особенно не отделяют себя от остальных людей, ведь для этого нужно увидеть свою особость, а тут все вокруг такие. Зато очень у многих дома хранятся и древние книги, и иконы, и костюмы или даже облачения, достойные музейного хранения. В Семёнове есть действующий древлеправославный храм, он полон по воскресеньям и, в общем-то, вы можете зайти на службу, поставить свечку и постоять спокойно, послушать. Вас, конечно, сразу вычислят по внешнему виду (и вовсе не по слишком короткой юбке, а по завязанному платку, например, ведь узел на шее для староверов – символ несвободы), но не прогонят.

Голбцы Комаровского скита. Фото: Кержаки Староверы / vk.com

Голбцы Комаровского скита. Фото: Кержаки Староверы / vk.comОсобая культура старообрядцев никуда не делась, сквозит и проглядывает везде, если знать куда смотреть. И тут есть, кому про это рассказать. Маргарита Алмазова сама выросла в этой культуре, начала профессионально заниматься этнографическими исследованиями, писала о старообрядцах диссертацию. А в итоге организовала сообщество Кержаки-староверы, водит экскурсии и организовывает экспедиции в дальние забытые скиты. А ещё помогает выпускать старообрядческую газету, организует защиту старообрядческих памятников истории и культуры, устанавливает таблички с историческими справками о таких местах, и мотивирует мастеров и просто хороших людей из старообрядцев встречаться с гостями и рассказывать о том, как живут и что делают, что им важно в жизни.

Нам провели интереснейшую экскурсию по Семёнову и его старообрядческому прошлому, а ещё были прекрасные знакомства с живыми людьми. В Семёнове мы побывали в гостях у мастера-ложкаря Вениамина Сиротина. Больше всего мастеру нравится делать лебедков – особый тип посуды в форме птицы-лебедя. Ради этого и стал учиться ремеслу. Это и есть та самая братина. Веня – добрейшей души человек и прекрасный рассказчик. И ложки учил нас делать, и матрёшки, и чаем травяным напоил. А для популяризации своего ремесла, ложкарно-ковшечного дела, он совершает своеобразные паломничества – пешком добирается до разных городов России. В 2023 за два месяца дошел до Санкт-Петербурга.

Фото: vk.com/benjamin_sirotin777

Фото: vk.com/benjamin_sirotin777За городом мы посетили старообрядческий скит (сейчас это фактически кладбища) с источником, где в далёком XVII веке расправлялись с насельниками, узнали, чем отличаются старообрядческие могилы от обычных деревенских. В деревне Ларионово пообедали (да-да, не все старообрядцы после вас посуду выбрасывают) у замечательного человека, Александра Михайловича Ильина, который является главой местной старообрядческой общины беспоповцев. Поговорили с ним о том, как стать старшим. А рецепт всё тот же: просто когда видишь «дыру» в Церкви, то идёшь и её латаешь, потому что вот же я, Господь меня и послал, значит. А помощники и средства найдутся. Александру Михайловичу удалось и разрушенную в 1936 году часовню в деревне восстановить, и уже 30 крестов новых в округе поставить на месте заброшенных скитов. Места глухие, не везде проедешь, где-то приходится крест на себе тащить несколько километров.

И, конечно же, мы съездили на Керженец, чтобы просто прикоснуться к реке, которая стала второй родиной для русских старообрядцев. И что-то в этом месте действительно есть, это можно только почувствовать.

В Семёнове нам рассказали об уроженце села Покровское Нижегородской губернии советском поэте Борисе Корнилове. Его называли вторым Есениным. Корнилов, забытый автор «Песни о встречном» («Нас утро встречает прохладой»), первый муж Ольги Берггольц, был расстрелян в 1938 году «за жизнь». Потому что он не смог жить как правильный советский человек, пытался и не смог. Его самобытный талант не мог уложиться в отмеренные правительством рамки и искал выхода. Борис пил и совершал «антиобщественные поступки, недостойные советского писателя». Но его стихи о родном крае отзываются в сердце:

Памятник поэту Борису Корнилову, город Семенов. Фото: Kisavinov / Wikipedia

Памятник поэту Борису Корнилову, город Семенов. Фото: Kisavinov / WikipediaМы идем.

И рука в руке,

И шумит молодая смородина.

Мы на Керженце, на реке,

Где моя непонятная родина,

Где растут вековые леса,

Где гуляют и лось и лиса.

И на каждой лесной версте,

У любого кержачьего скита

Русь, распятая на кресте,

На старинном,

На медном прибита.

Девки чёрные молятся здесь,

Старики умирают за делом

И не любят, что тракторы есть —

Жеребцы с металлическим телом.

Эта русская старина,

Вся замшённая, как стена,

Где водою сморена смородина,

Где реке незабвенность дана, —

Там корёжит медведя она,

Желтобородая родина,

Там медведя корёжит медведь.

Замолчи!

Нам про это не петь.

(На Керженце, 1927г)

У Нижнего много титулов: столица закатов, стрит-арта, шаурмы, ИТ, а ещё почему-то библиотек и подкатов. Но главное – сюда хочется вернуться. А некоторым даже уезжать не хочется. Поди поищи ещё место, где всё так по-настоящему.

Закат в Нижнем Новгороде. Фото: тёма фриз / Unsplash

Закат в Нижнем Новгороде. Фото: тёма фриз / UnsplashЧто рядом:

Городец, музейный квартал которого все еще живет в позапрошлом XIX веке. Отсюда и знаменитая роспись с цветами, лошадями да птицами, и пряники. И музеев на один маленький Городец столько, что и дня может не хватить.

Озеро Светлояр – ну здесь стоит поискать Китеж-град или просто хороших людей, которые тихо живут, да хлеб пекут.

Как добраться:

Добраться до Нижнего из столицы просто: ночь на поезде - и вы на месте. А на Ласточке – так за 4 часа можно долететь.

Где жить:

Вот это в Нижнем Новгороде часто становится проблемой, город как будто бы не справляется с наплывом туристов. На праздники бронировать что бы то ни было надо за несколько месяцев.

Детям:

Музей живой бумаги – веселое место, где все из папье-маше. Здесь вам обязательно проведут экскурсию, а если вдохновишься, то можно и самому на мастер-классе сделать какого-нибудь героя.

Музей кукол Хрупкие мечты – это уникальная коллекция фарфоровых кукол работы знаменитой Хильдегард Гюнцель (более 40 экспонатов, больше, чем у Деми Мур и Мадонны). Они как живые, над многими мастер работала по нескольку лет, несколько сделаны в единственном экземпляре специально для этой галереи на нижегородской земле. А собрала эту коллекцию меценат Ольга Лобачева, воплотив свою детскую мечту. Посещение по предварительной записи.

Музей кукол Хрупкие мечты. Фото: vk.com/lobachevagallery

Музей кукол Хрупкие мечты. Фото: vk.com/lobachevagalleryЖивой музей ремесла – работает по будням и ориентирован на местных жителей, можно попасть на интересные мастер-классы.

Где поесть:

В Нижнем не сказать, чтобы дёшево, но атмосферных мест много. И, традиционно, с фантазией: Чизкеечная покорила наши сердца, и сын даже попробовал чизкейк, который никогда не ел раньше. А заодно и грушевое какао. А ещё, когда хотелось мороженого, но на улице было холодно, мы нашли удивительное место Waffel (правда оказалось, что оно и в Москве есть, но тут мы до него никогда не доедем) и были поражены разнообразием совершенно разных несладких даже вафель с разнообразными начинками.

Подростки нынче хотят в китайские забегаловки. Мне это мало интересно, но тем не менее местный сырный рамен был просто великолепен.

Очень нас выручила и порадовала столовая Буфетъ в доме трудолюбия. Пока будете там обедать – почитайте его историю.

Если хочется предварительно проникнуться духом Нижнего Новгорода и старинного купечества, стоит почитать «В лесах и на горах» Мельникова-Печерского (кому ближе визуальное – по книге снят сериал). А для детей подойдет книга Алисы Стрельцовой «Шишкин корень» – и про Нижний, и про связь времён.