С июля по всей стране резко подорожали коммунальные услуги. В некоторых регионах рост превысил 20%. Правда, опасаясь возмущения граждан, власти тут же пообещали рассмотреть варианты снижения порога для получения субсидий. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. При этом, если он пройдёт, то льготниками станут большинство граждан, что сделает бессмысленным собственно повышение тарифов. Но и без соцподдержки в этой сфере не обойтись: многие просто не смогут платить, долг населения за коммуналку и так растёт год от года.

Нет, на первый взгляд, всё не так уж и страшно. Если смотреть на ситуацию через призму официальной статистики. Например, объявленное повышение тарифов укладывается всего в 12%, что где-то близко к официальной же инфляции. Средний платеж за услуги ЖКХ, если верить чиновникам, до повышения составлял около 4200 рублей, после, стало быть, вырастет до 4700. А средняя зарплата в стране около 90 000 рублей. Таким образом, на коммуналку приходится менее 5% доходов россиян. Меньше, чем в среднем по Европе и в США, где коммуналка съедает 8–15% доходов семьи. Вот как у нас всё замечательно – догнали и перегнали!

Вот только если смотреть не статистически, картина существенно меняется. Я, например, не знаю людей, которые платят за свет, газ, воду и тепло 4 000 рублей и живут при этом не в студии. Мои родители, живущие в Перми, за однокомнатную квартиру в относительно новом доме платят около пяти тысяч. А будут платить около шести – как раз в Пермском крае рост тарифов превысил 21%. Сейчас я ищу родителям квартиру в Петербурге, тоже однокомнатную. Естественно, интересуюсь и размером квартплаты. Мне называют суммы в шесть-семь тысяч. Объясняют: отопление дорогое. И я понимаю. У самой так. Зимой за свою трёхкомнатную хрущёвку в Петергофе я платила уже 13 тысяч рублей, львиная доля – тепло. Хотя, честно, краник бы тут я немного перекрыла, есть ощущение, что зимой я отапливаю улицу – дома жарко, а вот осенью, наоборот, батареи с наступлением холодов сразу не включают – ждут неделями. Это к вопросу об организации и качестве. При этом мои суммы в квитанциях ещё не самые большие. Часто слышу, что люди платят и по 15 000. И нет, не за коттеджи. И независимо от того, в каком доме: старом, XIX столетия, или только что сданном. Аргументация, правда, везде разная. У одних коммуникации изношены, у другие – слишком велики площади общего пользования.

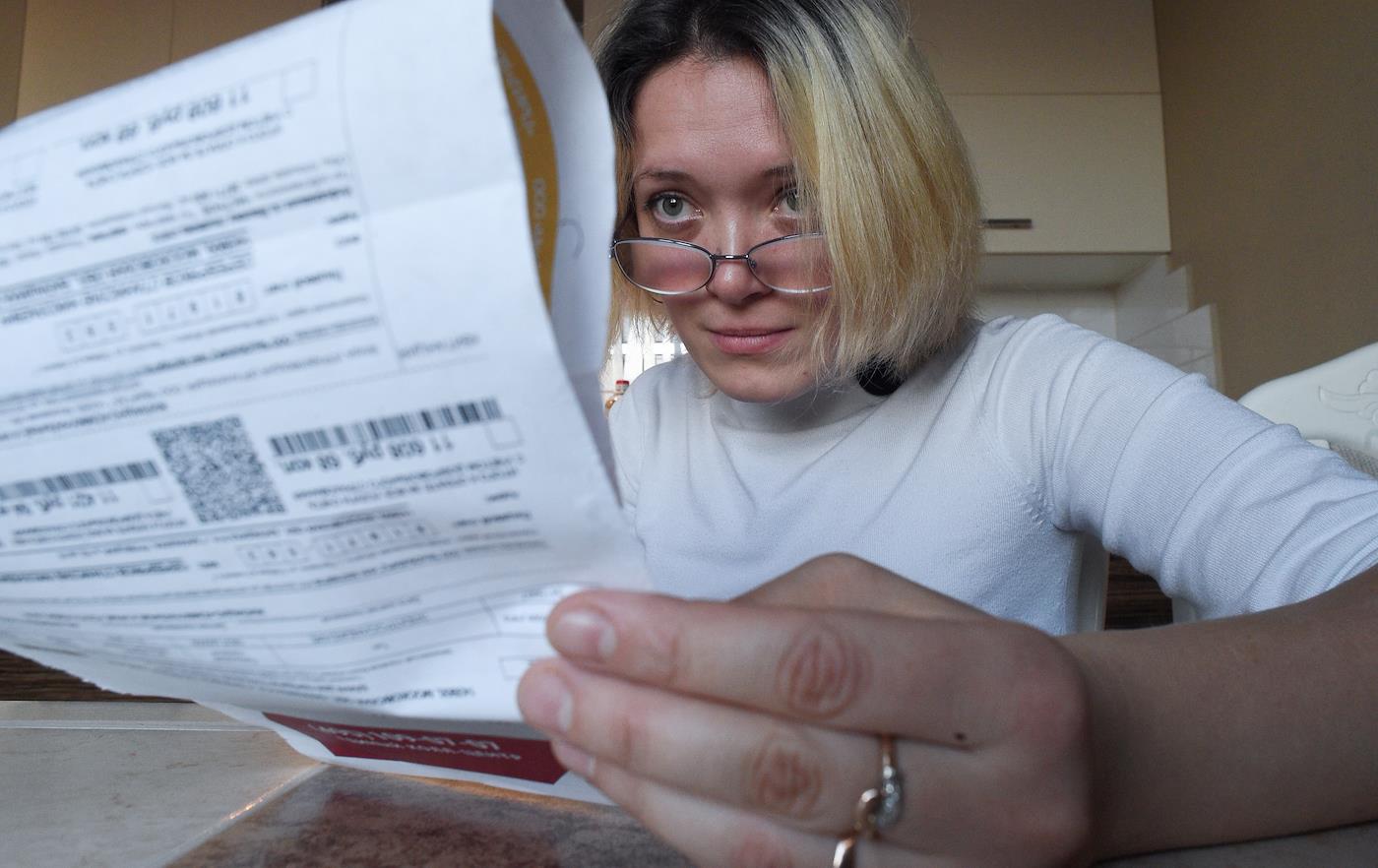

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Фото: Ольга Зиновская / КоммерсантъПредставления о доходах населения тоже не исчерпываются абстрактной средней зарплатой. Гораздо честнее смотреть на медиану. Росстат не публикует данные о ней с 2023 года. Но известно, что от неё зависит МРОТ. Точнее, он составляет 48% от медианной зарплаты. В 2025 году МРОТ не превышает 23 000 рублей, в 2026 году анонсируется в 34 000. Соответственно, заработки половины россиян не превышают 40 000–60 000 рублей после вычета НДФЛ. Что, опять же, вполне сообразуется с действительностью. 40 000 – это в Петербурге зарплата за ставку педагога (большинство учителей пашут на 1,5 ставки за 60 000). 40 000 – это зарплата кассира в провинции, если мы говорим не о дотационном регионе. 60 000 там же, в провинции, но в крупном городе, зарабатывает врач в поликлинике или при должном старании столько может набегать курьер.

Это мы говорим о работающих россиянах. А пенсионеры? Средняя пенсия по стране – 23 000 рублей. При этом около 15% пенсионеров получают минималку – около 15 000–16 000 рублей. Если пенсионер одинок, что не редкость, то коммуналка без льгот может съесть треть бюджета. У нас, впрочем, можно получить субсидию, если траты на ЖКУ превышают 22% дохода. И этим правом пользуются, пожалуй, большинство неработающих пенсионеров.

Сейчас говорят о снижении порога для получения социальной поддержки с 22% до 10–15%. С одной стороны, правильно. Экономически и психологически приемлемый уровень затрат на ЖКУ в структуре семейного бюджета – это как раз 10%. Но в России, учитывая, какие у людей на самом деле зарплаты и сколько у нас одиночных домохозяйств, помощь придётся оказывать десяткам миллионов граждан. В регионах 40% россиян тратят на коммуналку более 20% среднедушевого дохода. Но выдержит ли социальная сфера? Может статься, что из бюджета как на сами субсидии, так и на администрирование, зарплаты работников собесов придётся потратить больше, чем коммунальщики получат после повышения тарифов. И тогда граждане, лишённые льгот, будут платить больше не за обновление коммуникаций и в конечном счете повышение качества услуг, а, по сути, за менее обеспеченных соседей.

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov / UnsplashС другой стороны, не помогать нельзя. Будет расти долг. Он и сейчас уже более 1,5 трлн рублей. Впрочем, 700 млрд из них – долги управляющих компаний. И тут, конечно, возникают вопросы: что же не так с управлением, в какую такую ржавую трубу улетают деньги граждан? Однако и граждане тоже хороши. Число злостных должников достигло почти 8 млн человек. Злостных – значит, в отношении которых заведено исполнительное производство. А сколько еще ходят по краю? Многие случаи настолько безнадёжны, что депутаты поговаривают об амнистии хотя бы для части граждан: например, предлагают списать долги многодетным родителям – сейчас трудности с оплатой ЖКУ испытывает каждая пятая такая семья.

Получается, ЖКУ для россиян становятся аналогом прогрессивного налога. Одни платят за себя и за того парня просто потому, что пока ещё есть с чего платить, а другие сидят на дотациях. Причём первых становится меньше, армия вторых, наоборот, растёт. Уместно ли в таких условиях вообще какое-либо повышение тарифов? Или всё-таки нужны какие-то иные инвестиции в коммунальную сферу и какая-то такая оптимизация, чтобы тарифы, напротив, сдерживались. Нет, понятно, что проще без конца кивать на инфляцию, на износ сетей, который с каждым годом все больше, на кадровый дефицит в отрасли. Но ведь нельзя же не видеть, что сфера ЖКХ давно находится в системном кризисе, и чем дальше, тем сильнее она упирается в тупик.