Формирование национально-территориального устройства СССР

В образованном 30 декабря 1922 года СССР разные народы обретали разного рода субъектность, причём справедливой назвать её было весьма сложно. Провозглашалось право крупных народов на союзную республику, однако русские таковой не имели. Также не были сформулированы чёткие определения «крупных» и «малых» народов. В итоге кто-то удостоился союзной республики, кто-то получил автономную республику, а тех, кого обделили больше, чем остальных, – автономную область. Например, абхазы и аджарцы обрели свою государственность в составе автономных республик (в составе Грузии), в то время как осетины получили автономию статусом ниже – Юго-Осетинскую область.

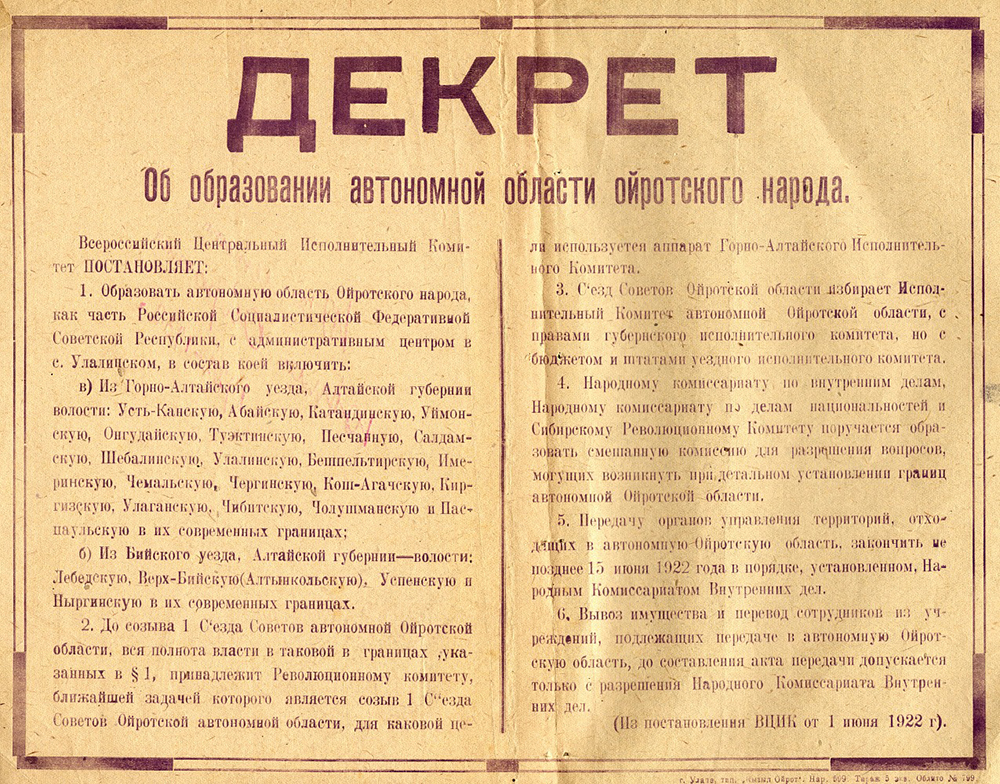

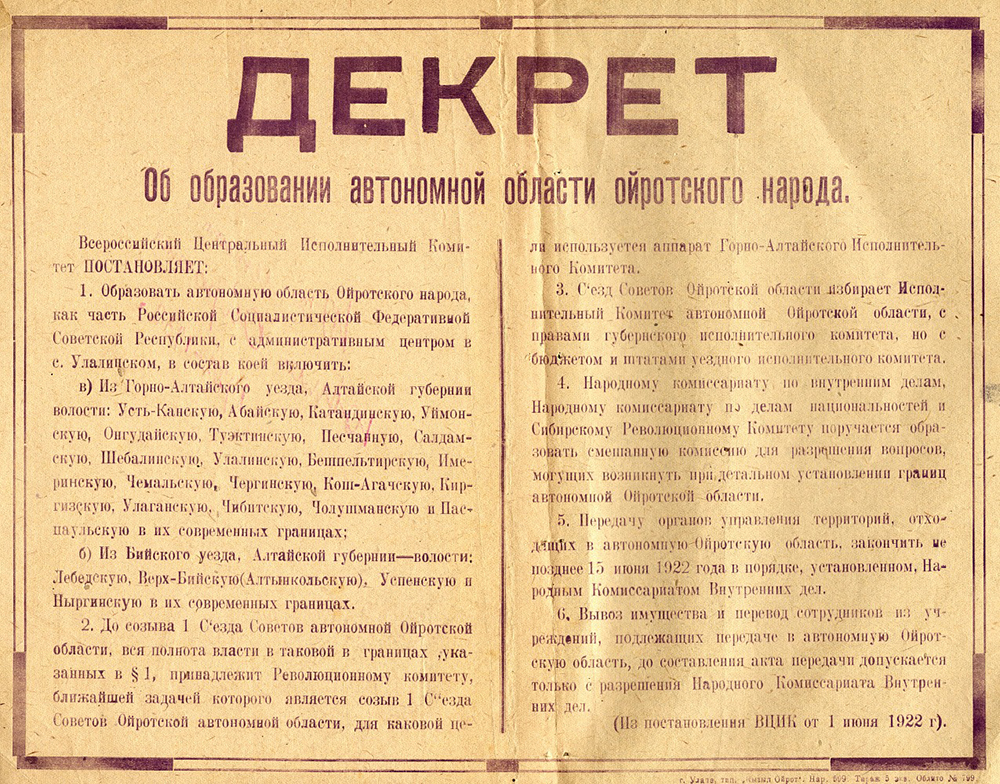

Случались курьёзы и другого типа. Когда решался вопрос о создании собственного субъекта в рамках РСФСР для алтайского народа ойратов, то указывалась сложность в реализации этой меры ввиду малочисленности коренного народа. Оказалось, что туземцы составляют на Алтае только 8,2% населения. В резолюции Сиббюро ЦК РКП(б) говорилось: «В таких условиях организовать советскую власть на огромной территории, протяжением до 1500 верст длины и 200–300 верст ширины, на национальном принципе представляется явно несущественным делом, если, конечно, авторы проекта не предполагают, по примеру Семиреченской губернии, провести широкое выселение из области русского населения. Но при указанном выше цифровом соотношении туземного и русского населения осуществление этой меры было бы ничем иным, как превращением и теперь слабозаселённого края в прямую пустыню» [3]. В итоге к «туркестанскому» опыту (речь о нём пойдёт дальше) решили не прибегать, но Ойратскую автономную область всё-таки создали (в 1948 году была переименована в Горно-Алтайскую автономную область). Таким образом, практика, когда создавались титульные автономии нацменьшинств, в составе которых большинство населения было представлено этническими русскими, прочно вошла в советскую реальность и дожила до наших дней.

Декрет об образовании Ойратской автономной области, 1 июня 1922 года. Фото: общественное достояние

Декрет об образовании Ойратской автономной области, 1 июня 1922 года. Фото: общественное достояниеТакже стоит подчеркнуть, что национальные органы власти существовали и на более низких уровнях. На пике своего расцвета в 1933 году в СССР функционировало 250 национальных районов и 5300 национальных сельсоветов. Не лишним было упомянуть, что советская модель национально-государственного устройства способствовала сегрегации, а также служила серьёзным барьером для ассимиляции и формирования единой нации. Поэтому вряд ли в данном случае можно говорить о гармонии в межэтнических отношениях.

Коренизация

Политика вовлечения представителей нацменьшинств в руководящие органы партии на местах была сформирована Сталиным, занимавшим тогда пост наркома по делам национальностей. В своем выступлении на XII Съезде РКП(б) в апреле 1923 года он заявил: «Для того, чтобы советская власть стала и для инонационального крестьянства родной, необходимо, чтобы она функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт» [4]. Кстати, сам вождь впоследствии предпочитал использовать термин «национализация», который более точен для обозначения проводимой большевиками политики. В соответствии с поставленной целью в нацреспубликах и национальных областях открывались просветительские учреждения на местных языках; судебное производство, преподавание, издательское дело тоже переводились на языки меньшинств.

Самым ярким примером коренизации выступали украинизация и белорусизация, отрывавшие от единого русского народа целые его ветви. Они проводились в рамках ленинской политики. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Эммануил Квиринг писал в передовице: «Мы не можем ограничиться признанием формального равенства наций, потому что формальное равенство приведёт к фактическому неравенству» [5]. В 1925 году объявления и вывески, официальные печати и бланки начали печататься исключительно на украинском языке. Не желающих учить мову в республиках увольняли. На работников со стороны партийного руководства осуществлялось сильное давление. «Так, на Украине в низовой культработе украинский язык употреблялся на 5,3%, причём в одном из профсоюзов Киева при 33% украинцев была проведена полная украинизация, а на Алмазной шахте Луганского округа ставили спектакли только на украинском языке, хотя русские рабочие составляли там 75% всех работающих. При этом за злостное нежелание учиться украинскому языку в 1925 г. в центральных учреждениях республики были уволены 263 работника (3,2% всех служащих)» [6]. Естественно, происходившее вызывало всплески сопротивления. Так, в 1926 году рабочие Харькова писали в ЦК ВКП(б) следующее: «Мы, рабочие модельного цеха Харьковского завода «Серп и молот», категорично протестуем против неслыханного незаконного принуждения рабочих и служащих учиться и знать украинский язык. Это только во время царствования атамана Петлюры, который выбросил лозунг [за] Самостийну Украину, а у нас Советская власть – интернациона[льная], так нельзя принуждать: говори по-китайски, по-украински, когда я хочу говорить, на каком языке я могу говорить, а принуждать учись по-украински, а то тебя выбросят из работы» [7].

Симон Петлюра. Фото: ЦДАВО України / Wikipedia

Симон Петлюра. Фото: ЦДАВО України / WikipediaОднако подобная «национализация» затронула не только автономии, но и национальные районы и сельсоветы. Проводившаяся украинизация должна была охватить не только Украинскую ССР, но и ряд областей РСФСР. Уполномоченный по делам нацмен (национальных меньшинств. – Ред.) Воронежской губернии Щепотьев на I Всероссийском совещании нацмен в Москве в декабре 1926 года утверждал: «Я должен сказать, что я не согласен с той частью доклада т. Мансурова, где говорится, что процесс перевода учреждений на родной язык подходит к концу. Это не так. В частности, в Воронежской губернии нам придётся украинизировать 635 народных школ, и для этой операции потребуется 1280 учителей. Как видите, в Воронежской губернии огромная задача является неразрешённой…» [8]. К счастью, ресурсов для украинизация в РСФСР у её инициаторов не хватило, а в 1932 году процесс и вовсе был свернут. В руководстве партии верх взяла точка зрения, что коренизация не ослабляет, а усиливает национализм, порождая угрозу легитимности советскому строю.

Депортация русского населения

Самые радикальные меры в рамках национальной политики против русских большевики осуществили в Туркестане (Казахстане и Киргизии) и на Северном Кавказе.

В сентябре 1920 года IX Всетуркестанским съездом Советов были приняты решения о выселении русских колонистов, выравнивании земельных участков коренных жителей и «европейцев» и запрете на миграцию в Туркестан. С 1920-го по 1922 год русское население Туркестана сократилось с 2,7 до 2,2 млн человек, а имевшиеся в его распоряжении посевные площади – с 3,3 до 1,6 млн десятин. Переселение проводилось с помощью специальных карательных отрядов ОГПУ. Жестокость мер удивила даже бывалых большевиков. Чрезвычайный уполномоченный ВЦИК и Совнаркома РСФСР А.А. Иоффе возмущался: «Помимо необходимого и правильного декларирования равноправия (политического и экономического) всех национальностей, поведен был поход против русских крестьян, которые все были объявлены колонизаторами и насильниками. Так как покарать всех русских крестьян в Семиречье, которых там всё же свыше 300 тыс., нельзя, то начали искать “козлов отпущения”, искусственно создавать “кулаков”, которых экспроприировали, арестовывали, ссылали и даже расстреливали. Наказуемые по большей части случайно выдирались из общей массы, ибо цель была вовсе не в том, чтобы наказать виновных, а в том, чтобы дать киргизам наглядный урок нового отношения к ним новой власти и обратный урок русским колонизаторам» [9].

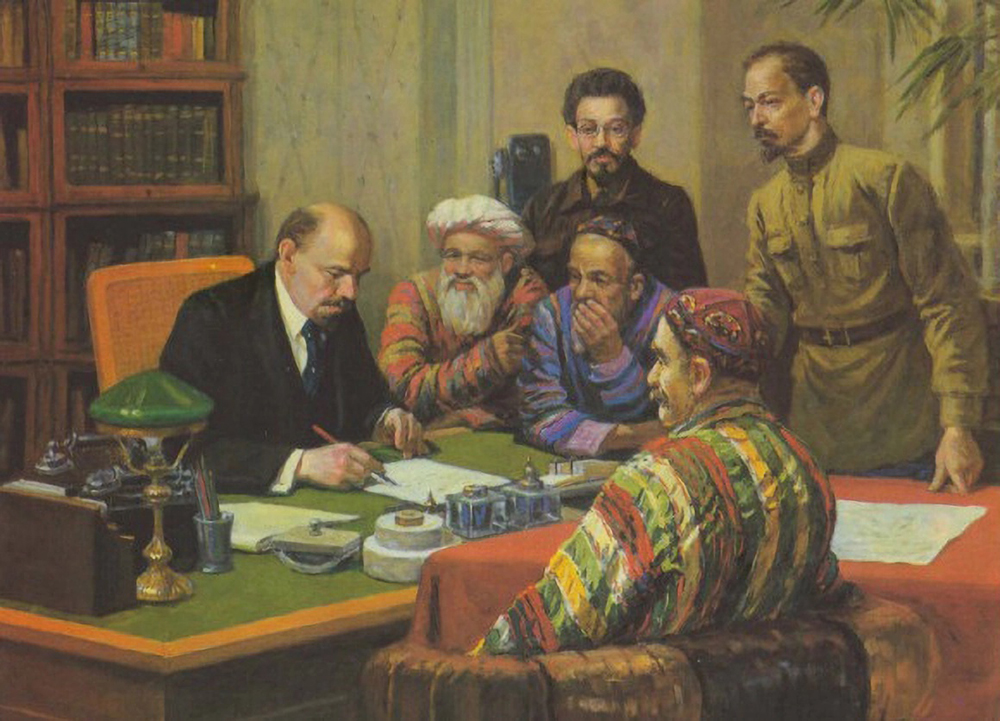

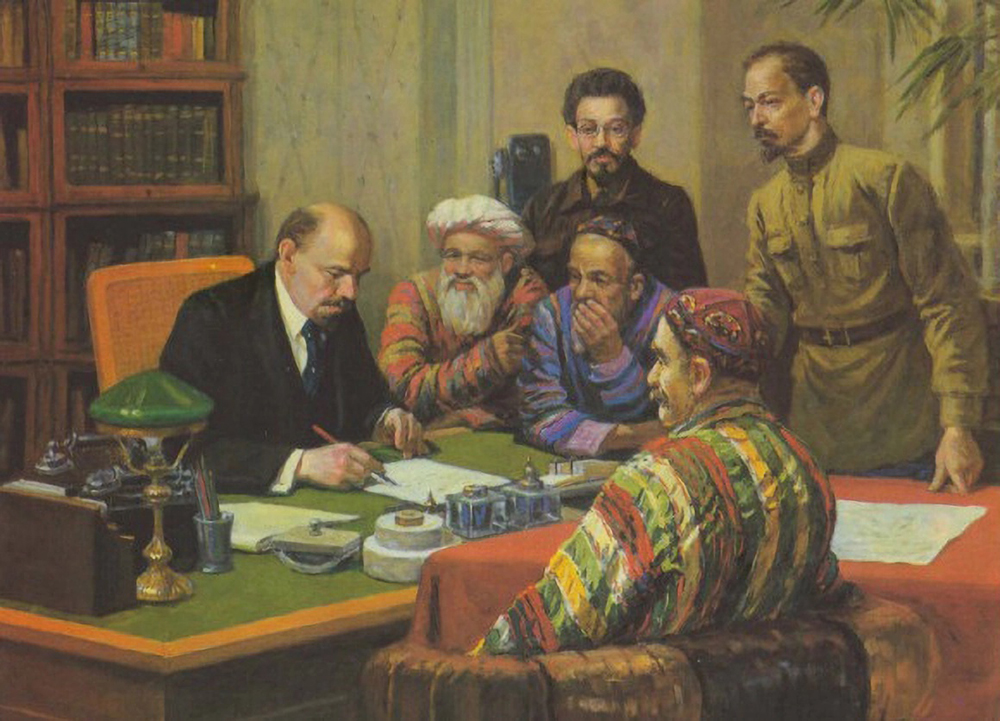

Картина Николая Сысоева «Представители Туркестана на приеме у В.И. Ленина». Фото: msk.kprf.ru

Картина Николая Сысоева «Представители Туркестана на приеме у В.И. Ленина». Фото: msk.kprf.ruНечто подобное, но в меньших масштабах происходило в Горской республике. В 1920–1921 гг. были выселены около 15 тыс. терских казаков. Принадлежащие им земли переданы местным кавказским народам.

Заключение

1920-е годы стали временем, когда закладывался базис под будущие суверенные нации. Помимо вышеупомянутых процессов национально-государственного оформления и культурного насаждения, советская власть активно прибегала к символическому конструированию идентичностей – методу, который, в отличие от нарезания новых автономий и распространения местных языков, использовался на протяжении всей советской истории. Национальная кухня, одежда, фольклор, своя неповторимая эстетика – всё это широко тиражировалось в среде нацменьшинств и способствовало росту национального сознания.

Советский Союз рухнул прежде всего ввиду своей чрезмерной эффективности как машины по производству наций. Нация, в отличие от этноса, являет собой продукт государственного масштаба, естественным образом стремящийся к обособлению. Новая «советская общность» на поверку оказалась весьма слабой и не способной противостоять центробежным тенденциям. Главным пострадавшим в результате оказался русский народ, лишённый возможности привести государственные границы в соответствие с культурными. Трагедия Нагорного Карабаха и проводимая СВО на Украине являются долгосрочными последствиями революционного волюнтаризма большевиков. Таким образом, принятые на высшем уровне решения способны напоминать о себе спустя довольно продолжительное время. К сожалению, заложенные большевиками правила до сих пор определяют межгосударственные отношения на постсоветском пространстве, и можно только предполагать, какие вызовы ожидают нас в будущем.

1. ППС В.И.Ленина, Т.45. С. 359.

2. «Українська культура в “культурній” Польщі»/«Вісті ВУЦВК», №87

3. РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 112. Д. 244. Л. 34.

4. Сталин И.В. Cочинения. Т. 5. С. 240–241.

5. Практичні засоби у справі національній // Більшовик. 1923. 3 июня.

6. Трепавлов В., Дроздов К., Гатагова Л. «Этнические элиты в национальной политике России».

7. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 529. Л. 86.

8. ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 121. Д. 3. Л. 60.

9. РЦХИДНИ, Ф. 5. Оп. 1. Д. 2156. Л. 48.

Декрет об образовании Ойратской автономной области, 1 июня 1922 года. Фото: общественное достояние

Декрет об образовании Ойратской автономной области, 1 июня 1922 года. Фото: общественное достояние Симон Петлюра. Фото: ЦДАВО України / Wikipedia

Симон Петлюра. Фото: ЦДАВО України / Wikipedia Картина Николая Сысоева «Представители Туркестана на приеме у В.И. Ленина». Фото: msk.kprf.ru

Картина Николая Сысоева «Представители Туркестана на приеме у В.И. Ленина». Фото: msk.kprf.ru