В нашу жизнь возвращаются христианские ценности и, соответственно, привычка думать обо всех вещах и предметах сообразно неким представлениям о норме и должном. Бунт антитрационности, аморальности и маргинальности постепенно становится делом вчерашнего дня. Остаётся, однако, проблема, как оценивать то, что не вписывается в канон, но не вписывается творчески и интересно, вызывая сопереживание? Что делать с творчеством?

Джон Рёскин писал, что цель искусства – показывать нравственную красоту. Звучит возвышенно, однако между произведением и его автором всегда пролегала некоторая дистанция. Постструктуралисты превратили эту дистанцию в бездну, заявив о смерти автора. И всё же, несмотря на выданные всем субъектам в конце XX века свидетельства о смерти, для читателя или посетителя художественной галереи вопрос о личности автора произведения остаётся одним из важнейших. Что он переживал, когда создавал этот роман? В ком из героев отразились черты авторской биографии и как они преломились в художественном тексте? И самое важное: следовал ли сам автор заявленным в тексте или на картине моральным ориентирам?

И здесь, независимо от ответа, можно занять две противоположные позиции. Ключом к ним возьмём евангельскую фразу: «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» – такой вопрос задаёт собравшимся Спаситель в Евангелии от Матфея. И ответ Христа вполне однозначный: доброе дерево приносит добрый плод, а худое дерево приносит плод худой. Но повернуть этот вывод можно по-разному. В одном случае, если мы видим, что человек плох и жизнь вёл подлую, то выходит, даже если нам нравится созданное им произведение, оное нельзя считать благом. Терновник произвёл шип, репейник – колючку и никак иначе.

Христос проклинает смоковницу. Фото: Rijksmuseum

Христос проклинает смоковницу. Фото: RijksmuseumВ другом же случае, если мы видим, что произведение прекрасно, а его автор не очень (с моральной точки зрения), надо суметь увидеть «смоковницу» или «виноградную лозу» и в его авторе. Да, это может быть скрыто от глаз. Но если человек способен рождать прекрасное – значит, он не потерял в себе Божественное окончательно. Вторая позиция по-христиански более привлекательна, потому что позволяет не судить другого. Если, приняв вторую позицию, ты ошибёшься, то всего лишь подумаешь о человеке лучше, чем он есть. Для христианина это почти добродетель.

В творчестве каждый немного приподнимается над собой обыденным. Прорывается куда-то за край своей пещеры в мир истинных образов, истинного света и истинных форм. Не из этого ли у Николая Александровича Бердяева родилась концепция «оправдания творчеством»? Согласно ей, творчество – это форма аскезы, возвышающая человека перед Богом. Предаваясь созиданию, творец сжигает себя порой не меньше, чем удалившийся в пустыню аскет. Творчество для Бердяева – это порыв, устремлённый вертикально вверх, ответ на Божественный зов. В широком смысле слова это не обязательно творчество в привычном нам виде, не создание шедевров, это просто любой порыв вверх. Даже «бабушку через дорогу перевёл» в бердяевском смысле может быть творчеством. «Под творчеством я всё время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъём всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию», – пишет Николай Александрович.

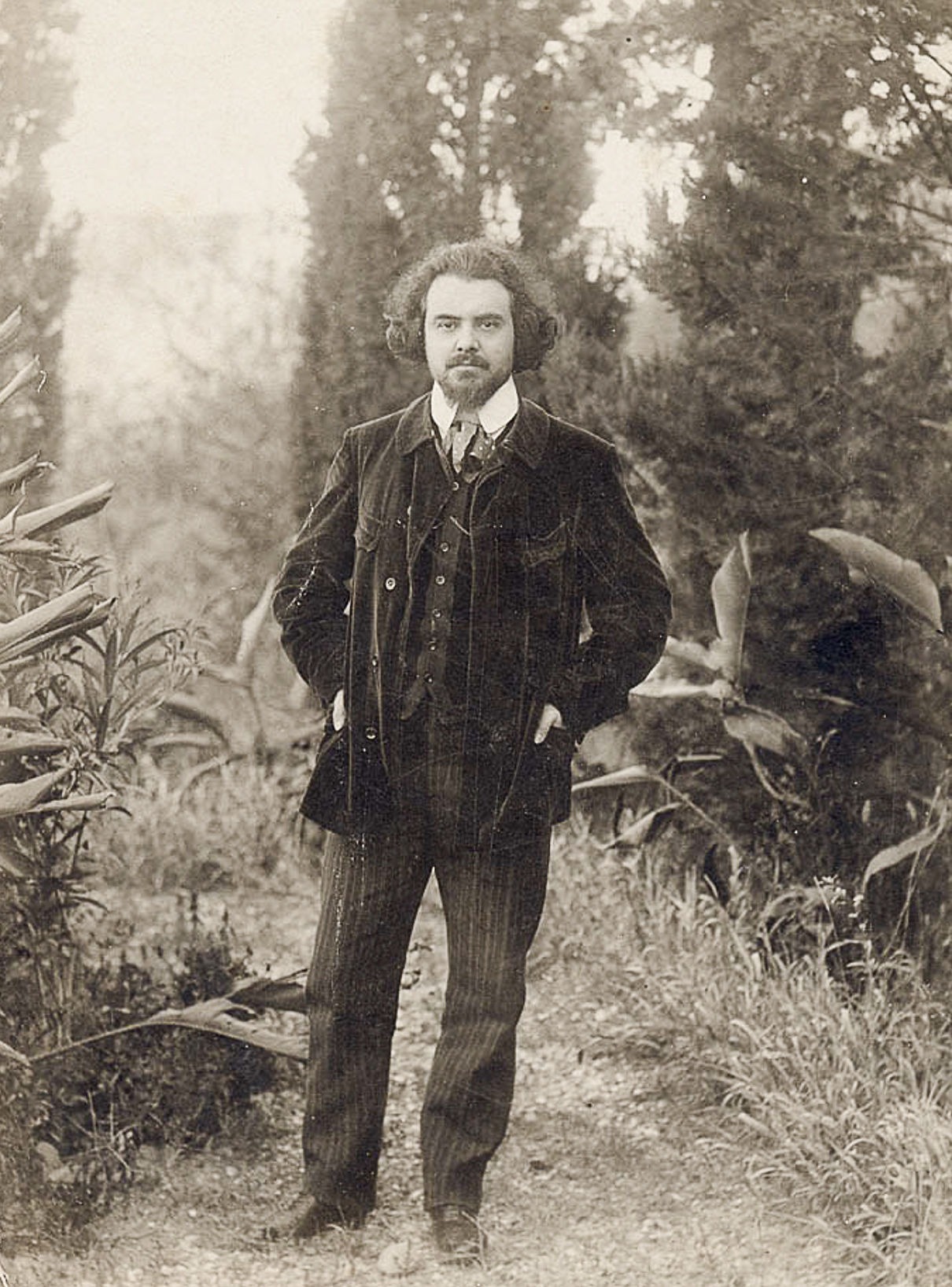

Философ Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Философ Николай Бердяев. Фото: общественное достояниеНесмотря на сравнение с аскезой, творчество нравится Бердяеву гораздо больше. В творчестве он видит свободу, поэтику и уход от раздражающей его христианский фиксации на смирении как «начале всех добродетелей». Понятно, что всё зависит от определения, и смирение может быть разным. Однако именно здесь появляется мостик к этическим моментам, затронутым мной в начале статьи. С аскетом-то всё понятно. В христианской традиции аскеза – дело одиноких людей, долгое время находившихся в ученичестве у более опытных подвижников. В житиях святых, конечно, встречается всякое, но сегодня Православная церковь с осторожностью относится к появлению самочинных подвижников. Общая рекомендация для всех жаждущих духовного подвига: «посоветуйтесь с духовником». Ну а подавляющее большинство священников – люди здравомыслящие. Поэтому если у аскета, скажем, пятеро детей, а он хочет уйти с работы, удалиться в лесной скит и пребывать там в молитвенном уединении, предоставив домашних попечению Царя Небесного, то священник такого подвижника, конечно, осадит.

А кто осадит творца? Ведь творчество – это сфера, где нет явных иерархий. И если аскеза, которая вводит ближнего в соблазн, оценивается как бессмысленная, то в творческом процессе о ближних творца вообще мало кто думает. Даже в нашем бытовом восприятии человек искусства имеет некую индульгенцию на свинство. Не то чтобы мы совсем не обращали на это внимания, но всегда готовы простить: «ему можно». И я не призываю не прощать – я не имею такого права, да и не хочу. Просто любопытно, существует ли какая-то зависимость между масштабом творческого плода и масштабом скорби, которую творческий человек вправе причинить окружающим. Вернее даже, именно ближним, окружающие в широком смысле от подобного творца или выиграют, или ничего не потеряют.

Кадр из сериала «Преступление и наказание». Фото: Плюс Студия

Кадр из сериала «Преступление и наказание». Фото: Плюс СтудияЧто позволено творцам? Вопрос схожий с тем, что задавал Раскольников. Или иначе: можно ли оправдаться перед Богом за слёзы ближних созданными произведениями? Аскезой, пожалуй, нельзя. Хочется следом рубануть с плеча и сказать: «творчеством тоже». Но, к счастью, мы не уполномочены этого решать. Как и с любой жертвой, принесённой Богу, только Ему решать, на чьё подношение «призреть».