Тюремная реформа как евангельское дело

Фёдор Петрович Гааз (Фридрих Йозеф Хаас) родился 10 августа 1780 года в Бад-Мюнстерайфеле, учился медицине в Германии, а в начале XIX века приехал в Россию и остался здесь до конца жизни. Он стал главным врачом Павловской больницы в Москве, участвовал в организации глазной больницы, возглавлял тюремную медицину, лечил бедных и бездомных, и при этом работал над улучшением условий содержания заключённых и ссыльных. Для него больница и тюрьма были не разными мирами, а местами, где одинаково нужно защищать достоинство человека.

В Евангелии от Матфея есть слова, которые редко цитируют в официальных докладах и отчетах о работе пенитенциарной системы: «в заточении был, и вы навещали Меня» (Мф 25:36, перевод С.С. Аверинцева). Слова эти слишком прямые и слишком личные, чтобы остаться абстрактным лозунгом. Эти слова не про заботу о «контингенте», а про встречу лицом к лицу с теми, кого не принято видеть. Для доктора Фёдора Петровича Гааза – «святого доктора», как его называли в Москве, – эта встреча длилась более двадцати лет, и именно она определила его убеждение: тюрьма – это место, где правосудие должно быть соединено с милостью, иначе оно перестает быть человеческим и уж тем более христианским.

Суд без милости как наказание без смысла

Гааз пришёл в Московский тюремный комитет в 1828 году, когда обстановка в российских тюрьмах могла бы стать иллюстрацией к слову «бесправие». Сырость, теснота, голод, болезни и полное безразличие чиновников к этим условиям. Людей держали не просто под замком, но и в кандалах, при этом административные нарушители часто оказывались в более тяжёлых условиях, чем каторжники, осуждённые за тяжкие преступления. Закон был суров, но неразборчив: кандалы одинаково звенели и на убийце, и на женщине, осуждённой за мелкое воровство.

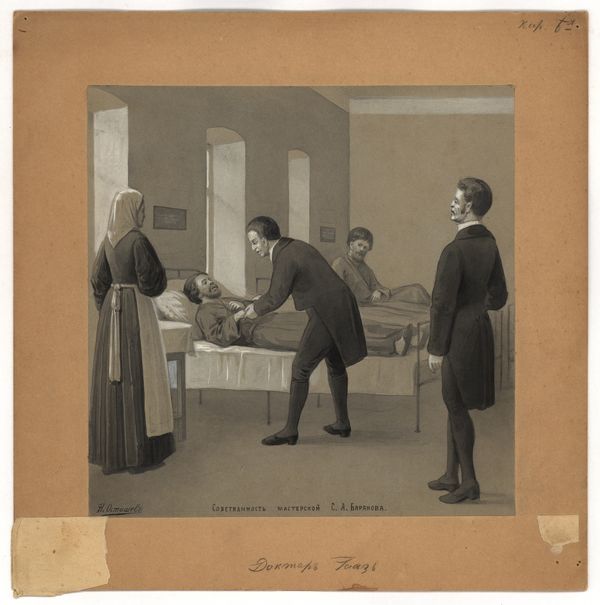

Доктор Гааз в больнице. Фото: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Доктор Гааз в больнице. Фото: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедникДля доктора Гааза это было не просто вопросом гуманности, поскольку он понимал, что правосудие без милости не исправляет, а ожесточает. И что если человек остаётся в тюрьме без надежды на снисхождение, то и государство теряет право говорить о своей цивилизованности. Милостивое обхождение с виновным приводит к открытости его сердца – такова была вера Фёдора Петровича. Это была не сентиментальная вера в «доброго разбойника», а знание, что уважительное и справедливое отношение к заключённому открывает путь его внутренней перемене.

Милость как часть закона

В XIX веке разговор о милости по отношению к осужденным был почти революционным. Законы, инструкции, уставы – всё это существовало в логике наказания, а не исправления. Гааз не призывал отменять наказание, но считал, что оно должно оставлять человеку возможность оставаться человеком. Он видел в каждом осуждённом не только нарушителя, но и страдальца – и физически, и нравственно.

Его докладные записки в тюремный комитет часто начинались с описания конкретных случаев: больного, отправленного на этап с заразным заболеванием; арестантов, наказанных за то, что продали одежду ради куска хлеба; женщин с детьми, проведших ночь в ледяной камере. Это были не «единичные инциденты», а повседневность. В этих случаях Гааз настаивал: закон должен служить человеку, а не наоборот. Милость – не опция и не личная прихоть начальства, а обязательная часть исполнения правосудия.

«Взирая на рыдания ссылаемых…»

Особенно тяжёлым для него было препровождение ссыльных. Дорога в Сибирь длилась месяцами, и для многих она становилась последней. Доктор говорил о «нравственной тягостности» работы в пересыльной тюрьме, когда врач видел страдание, но не имел права остановить этап. Его слова звучат почти как исповедь: «Как будто бы мы исполнили наш долг, … как будто бы мы не более боимся самого Бога, как сих несчастных невольников».

Для него «бояться Бога» означало бояться быть несправедливым. В этом смысле его позиция была глубоко евангельской: он видел в заключённом прежде всего того, кто нуждается в утешении, и верил, что любая форма власти, в том числе судебной, должна помнить о милости как о законе более высоком, чем все остальные.

Практика милосердия в тюрьме

Доктор Гааз понимал, что красивые слова ничего не стоят без конкретных дел. Он добился перестройки Московского тюремного замка, строительства больницы при пересыльной тюрьме на Воробьевых горах, открытия школ для детей арестантов, организации мастерских. Но для него эти проекты не были социальной реформой ради реформы – это было исполнение евангельской заповеди.

Он даже ввёл правило для сотрудников тюремного комитета не употреблять слово «милосердие». Для него это не было «благотворительностью» в привычном смысле, которую можно проявить от случая к случаю. Милосердие должно было стать повседневным долгом каждого, кто работает с заключёнными, таким же естественным, как утренний подъём или проверка караулов.

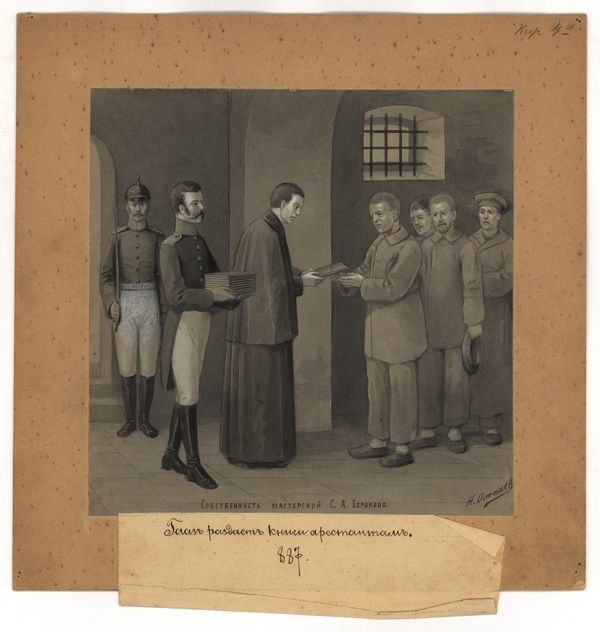

Фёдор Петрович Гааз раздает книги арестантам. Фото: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Фёдор Петрович Гааз раздает книги арестантам. Фото: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедникМилость против цинизма

Не все разделяли его взгляды. Чиновники видели в его требованиях «педантизм» и «непрактичные мечтания». Но Фёдор Петрович Гааз понимал, что главный враг тюремной реформы не жестокость, а цинизм, который считает страдание «неизбежной частью наказания». Он был удивлялся, как сильно чиновники держатся «буквы закона тогда, когда хотят отказать в милости, не представляющей нималого затруднения». Эта фраза и сегодня могла бы стать диагнозом для многих систем, где закон соблюдается формально, а человек при этом теряется.

Евангельская логика

Для доктора Гааза соединение правосудия и милости было не компромиссом, а единственным правильным порядком. Он видел в этом прямое продолжение слов Христа: «Блаженны милосердные, ибо будут они помилованы». Милость не отменяет правосудия, но делает его по-настоящему праведным. В его понимании милосердие – это справедливость в действии, и без этой справедливости наказание превращается в насилие.

В тюрьме, как и в любой другой сфере, Евангелие для него было не недосягаемым идеалом, а инструкцией к действию. «Блаженнее давать, чем принимать» – эта мысль для него означала, что милость делает счастливым не только того, кто её получает, но и того, кто её оказывает. Даже если этот «тот» – тюремный врач, уставший от бессмысленных отписок и канцелярских запретов.